小学生攻击性行为教育对策研究

2019-01-30余政钟婷罗张艳黄德芳

余政 钟婷 罗张艳 黄德芳

摘 要:攻击性行为是小学生问题行为中较为常见的一种,它不仅对行为者自身的身心发展有着很大的消极影响,对家庭、社会更是有不可小觑的危害。文章针对小学生攻击性行为的现状,从家长、教师和社会三个层面提出小学生攻击性行为教育对策,力求促进小学生身心健康发展。

关键词:小学生;攻击性行为;教育对策

中圖分类号:B844.2 文献标识码:A 收稿日期:2019-07-24 文章编号:1674-120X(2019)35-0009-03

攻击性行为是指有意地伤害他人身体或心理的行为或倾向,其关键特征是“有意伤害”。[1]它普遍存在于包括人类在内的众多物种中,也是小学生常见的一种不良行为。但小学生的攻击性行为长期以来并未受到普遍重视,直到近年来小学校园欺凌事件时有发生,以及前不久发生的震惊全国的沅江市六年级男孩杀母案,才让更多的人开始关注小学生这个群体的攻击性行为。本文以湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市的小学为例,对小学生的攻击性行为现状进行调查与分析,并提出相应的教育策略,以期为预防或消除小学生的攻击性行为提供一定的参考。

一、研究方法

(一)研究对象

研究对象由三部分人群构成,一是199名小学生,其中男生97人、女生102人,一年级22人、二年级23人、三年级21人、四年级53人、五年级61人、六年级19人;二是48名小学生家长,其中男性21人、女性27人,一年级家长6人、二年级家长5人、三年级家长6人、四年级家长9人、五年级家长14人、六年级家长8人;三是在职小学教师6人,一至六年级各1人。

(二)研究工具

研究工具为调查问卷和访谈提纲。问卷分学生问卷和家长问卷,均为研究者自编。学生问卷除基本信息之外,共26道题目,内容涉及自身性格、父母性格、社交能力、家庭教育影响、同伴影响、攻击性行为倾向以及攻击性行为类型等方面。家长问卷除基本信息之外,共21道题目,内容涉及自身性格、自身行为、教育方式、孩子性格、亲子关系、孩子的攻击性行为倾向以及自身对攻击性行为的态度等方面。访谈提纲用于小学教师,除个人信息之外,共8道题目,内容主要包括小学生攻击性行为的现状及原因、教师的教育对策、教师对小学生攻击性行为的看法等。

(三)研究过程

研究者分赴吉首市3所小学,用随机抽样的方式发放问卷,当场回收。共发放学生问卷200份,回收有效问卷199份,有效回收率为99.5%;共发放家长问卷50份,回收有效问卷48份,有效回收率为96%。在学生回答问卷的同时,对6名教师进行了访谈,并记录他们对访谈问题的回答。最后,用Excel对所有有效问卷进行统计分析,对访谈记录进行综合分析。

二、结果与分析

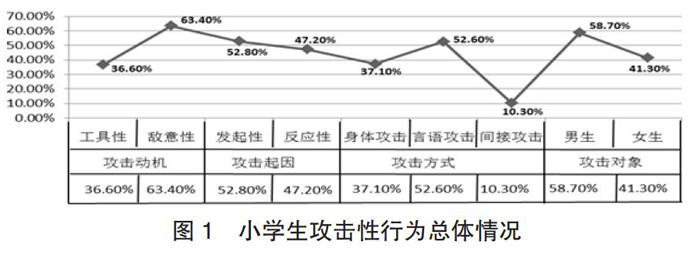

(一)小学生攻击性行为总体现状

图1显示,小学生的攻击性行为总体处于中等偏下的水平,具有高攻击性的学生占少数,大部分学生只是偶尔出现攻击性行为或倾向,且大多是冲动型攻击而非蓄意攻击,他们很少在事前有计划,情绪性比较明显。具体而言,在攻击动机上,被调查学生因争抢物品等工具性攻击占36.6%,因恶意取乐、嫉妒、报复、迁怒、朋友义气等敌意性攻击占63.4%,说明小学生产生攻击性行为的动机以敌意性为主,这与国内的其他研究结论相一致;[2]在攻击起因上,52.8%的被调查学生是主动发起(主动挑衅或欺负他人),47.2%是被动反应(受到挑衅或被欺负后采取的还击),说明小学生的发起性攻击略高于反应性攻击;在攻击方式上,身体攻击占37.1%,言语攻击占52.6%,间接攻击占10.3%,说明小学生的攻击性行为方式以言语攻击为主;在攻击对象上,男生占58.7%,女生占41.3%,说明小学男生比女生更容易成为攻击对象,而且男生易成为身体攻击对象,女生易成为间接攻击对象,这可能与小学阶段男、女生的性格和处事方式有关。

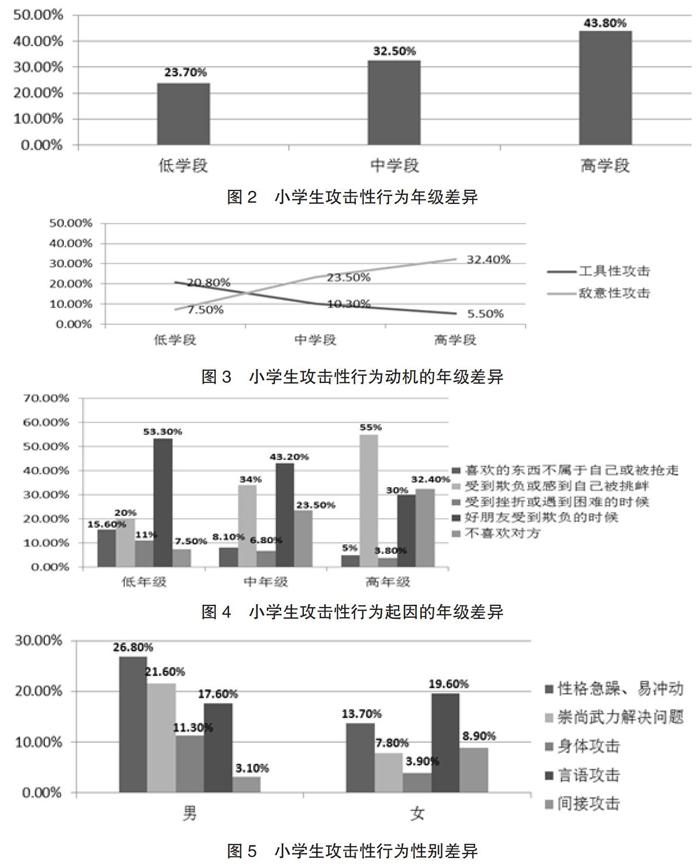

(二)小学生攻击性行为年级差异

图2显示,低年级小学生发生攻击性行为的比例为23.7%,中年级为32.5%,高年级为43.8%,说明小学生的攻击性行为存在着年级差异,呈现出随年级的增长而不断增多的趋势。这可能是随着年龄增长,学生的自我意识不断增强,更多关注自己的需求,以自我为中心,且人际关系相较之前复杂,因此,容易造成人际间的摩擦与矛盾冲突。具体而言,在攻击动机上(见图3),工具性攻击随年级的增长而减少,敌意性攻击随年级的增长而增多;在攻击起因上(见图4),低、中年级的首要原因是“好朋友受到欺负”(分别为53.3%和43.2%),其次是“自己受到欺负或感到自己被挑衅”(20%和34%),高年级的首要原因是“自己受到欺负或感到自己被挑衅”(55%),其次是“不喜欢对方”(34.2%);在攻击方式上,低年级更多的是身体攻击,中、高年级逐渐以言语攻击为主。

(三)小学生攻击性行为性别差异

图5显示,小学生攻击性行为存在一定的性别差异,表现为男生攻击性行为产生的比例明显高于女生。26.8%的男生认为自己的性格是易急躁、易冲动的类型,而女生只有13.7%对自己有这样的认知;在被问及“武力是否是解决问题最直接有效的方式”时,有21.6%的男生给出了肯定的回答,女生只有7.8%给出了肯定的回答;与人发生冲突时,11.3%的男生选择直接动手打人,女生仅有3.9%选择动用武力,但有8.9%的女生选择利用诸如“事后组织小团体孤立对方”的其他方式报复;男生的言语攻击略低于女生。调查发现,在小学中80%以上的男生都玩过含暴力因素的游戏,且有35.1%的男生表示非常喜欢玩这类游戏,38.1%的男生感觉玩暴力游戏很有快感、很刺激,这对男生的高攻击率有一定的影响。

三、结论与对策

(一)主要结论

小学生攻击性行为总体处于中等偏下水平,大部分学生只是偶尔出现攻击性行为或倾向;小学生攻击性行为以敌意性为主,发起性攻击略高于反应性攻击,言语攻击高于身体攻击;小学生攻击性行为存在一定的年级和性别差异,呈现出随年级的增长而不断增多的趋势,男生攻击性行为产生的比例明显高于女生。

(二)对策

针对以上调查结论,结合家长问卷调查和教师访谈结果,笔者从家长、教师和社会三个层面提出小学生攻击性行为教育对策。

1.家长层面

第一,营造良好家庭氛围,建立和谐亲子关系。攻击性偏高的小学生,家庭气氛大多是不和谐的。非攻击性家庭环境下成长的孩子,其攻击水平远低于攻击型家庭环境下成长的孩子。而在亲子关系的调查中,仅有39.58%的家庭是非常和谐的,60.42%的家庭存在某些问题。另外,随着年龄的增长,处在不和谐的家庭氛围或缺损型的家庭中的小学生情绪更加敏感,导致攻击性行为也呈现随年级的增长而不断增多的趋势。因此,家长首先应当处理好家庭矛盾,为孩子创造一个和谐的家庭生活环境,给予孩子情感上的温暖与关怀,平等对待子女,尽量给每个孩子充分的关注与爱,以建立良性互动的亲子关系。这样有利于小学生形成良好的人格,有效降低小学生攻击性行为的发生概率。

第二,注意自身言行,树立正面榜样。父母是孩子的第一任教师,其言行会对子女产生较大的影响。家长调查结果显示,约有60.41%的家长在情绪激动时会表现出攻击性行为,56.29%的家长经常或偶尔当着孩子的面与人争吵、发生肢体冲突。调查还发现14名性格暴躁易怒或有攻击性行为的家长的子女中有12名有攻击性行为或倾向;喜欢骂脏话、打人、摔东西的家长,其子女的攻击性水平远高于行为举止文明礼貌的家长的子女。小学生会在不知不觉中模仿家长的一言一行,因此,家长在日常生活中应当时刻注意自身言行,为孩子树立一个好榜样。

第三,采取理性的教育方式,选择恰当的矫正方法。没有一个孩子喜欢父母的打骂,但调查显示77.09%的家长在孩子做错事或成绩不理想时会打骂孩子;当孩子出现了攻击性行为后,有高达66.67%的家长会使用呵斥、体罚等行为制止。实际上,大部分学生只是偶尔出现攻击性行为或倾向,武力教育不仅无法有效地教育孩子,还会使小学生的逆反心理更强,孩子也会模仿父母的暴力行为,从而更加具有攻击性。[3]因此,家长应提高教育子女的技巧,用理性的方式去教育孩子,而不是使用暴力手段。当孩子出现了攻击性行为后,家长可以采用签订协约的方式逐步矫正其攻击性行为,也可以将孩子与特定的强化环境相隔离,暂时不予强化,从而降低其攻击性行为的发生率。

第四,传授合理宣泄情绪的方式,提高处理人际关系的能力。小学生的攻击性行为往往是由交往中的小摩擦引起的冲动型攻击,而非蓄意攻击,情绪性较为明显。所以,教会孩子合理宣泄情绪的方式,既有利于其身心健康,也有利于降低攻击性事件的发生概率。同时,提高孩子的社交能力和解决问题的能力,有利于其正确解决人际冲突问题,与同伴友好相处并获得更多的朋友,这样其攻击性也会大大降低。

2.教师层面

第一,关爱每一个学生,树立正确的教育理念。目前整个教师队伍对小学生攻击性行为的关注度一般,教师对未造成大的影响的学生攻击性行为持默许态度,也很少对出现了攻击性行为的学生进行专门教育。教师不应仅仅关注成绩好、表现优异的学生,对经常出现问题行为的调皮学生也应该采取同样的关爱态度。不以成绩来判定学生的好坏,要更加注重培养学生的良好品德,提高对小学生攻击性行为的关注度,充分利用心理健康教育、道德与法治等课程,引导学生形成健康的心理,预防或矫正小学生的攻击性行为。

第二,规范自身言行,运用恰当的教育方式。教师是言传身教者,要给学生树立良好的榜样。但71.86%的学生在调查中表示自己或同学被教师打骂过,而且教师这些具有攻击性的不良行为易被小学生模仿。因此,教师在教育过程中要避免辱骂、嘲讽、体罚学生等有失师德的行为,力求建立良好的师生关系。在处理小学生攻击性行为事件时,切忌不分青红皂白地批评学生,或当众训斥、辱骂,甚至体罚出现攻击性行为的学生,应选择恰当的教育方法。例如,当学生经常出现言语攻击性行为时,教师可以采用说理教育的方法对学生进行心理疏导,让其从内心认识到行为的错误,再辅以表征性奖励法,在他减少攻击行为出现的次数后进行奖励,直到攻击性行为完全消失。

第三,创建良好的班集体,营造和谐的班级氛围。凝聚力强、氛围和谐融洽的班级,学生出现冲突事件的概率会小很多。因此,教师应精心组织和建设一个良好的班集体,引导班级形成正确的舆论和班风,培养学生形成正确的是非观,让学生自觉抵制攻击性行为。还要多开展合作性的集体活动,为学生创造更多的交往机会,培养互帮互助、团结友爱的班级氛围。

3.社会层面

据了解,目前游戏市场充斥着大量的含打杀等暴力因素的游戏,且70%以上的小学生都玩过类似的暴力游戏,其中有很大一部分男生非常爱玩,这也是男生攻击性水平高于女生的原因之一。因此,国家应对大众传媒传播的内容加强审核与监督,严禁暴力血腥容易提供侵犯性样板的电视、电影、小说、游戏的传播。而大众传媒也应发挥积极作用,大力宣传有正能量的优秀作品,为学生树立正面的榜样。其次,社会应当净化小学生的生活环境,加强学区周围的治安,为小学生营造一个非攻击性的社区生活环境。再次,国家应当制定更加明確的未成年人犯罪法规,对造成轰动的恶性攻击事件的未成年人进行惩戒,做到以儆效尤。最后,应该向小学生普及法律知识,让小学生的内心有一根法律的界线。

参考文献:

[1]Dodge K.A,Coie J.D,Lynam D.Aggression and antisocial behavior in youth[J].Handbook of child psychology,2006,3(6):719-788.

[2]简福平.小学儿童攻击性行为发展特点的研究[D].重庆:西南师范大学,2005.

[3]蒋俊梅.儿童攻击性行为的影响因素及矫正[J].教育探索,2002(8):71-73.