基于质谱技术的“体外-体内”多维化学物质组逐层递进关联分析策略用于中药体内药效物质基础研究*

2019-01-29宋凤瑞皮子凤刘志强

刘 舒,宋凤瑞,皮子凤,刘志强

(中国科学院长春应用化学研究所,吉林省中药化学与质谱重点实验室及化学生物学实验室 长春 130022)

1 引言

中医药治疗疾病具有整体协同作用的优势和特色,在慢性疾病、代谢综合性疾病等病理机制复杂的疾病治疗中显示出了独特的优势。然而,由于“中药药效物质基础不清楚、作用机制不明晰”等问题的存在,致使中药长期以来受到众多质疑。其中,中药体内药效物质基础不清楚是制约人们科学认识中药的核心问题。

然而,中药成分十分复杂,即使是单味药,仍可能含有成千上万种化学成分,并且,传统中药以口服用药为主,首过效应的存在致使其进入体内的原型成分和代谢产物浓度均较低,加之内源性基质干扰严重,致使中药体内微量和痕量未知新成分的快速精准辨识十分困难,而这些成分往往是发挥药效的关键成分;此外,进入体内的中药原型成分和代谢成分,并不一定都是效应成分,需要对其进行进一步的活性筛选和评价才能最终阐明中药体内药效物质,目前常用的活性筛选方法是基于分离得到单体成分的前提下进行的,不仅微量痕量成分的分离制备十分困难,而且分离得到的单体成分很多为非效应成分,耗时费力,致使中药体内药效成分的快速筛选成为中药体内药效物质研究的另一巨大挑战。鉴于此,急需突破中药体内药效物质的高效发现技术,构建中药体内药效物质的快速发现和精准辨识方法,解决制约中药体内药效物质基础研究的关键科学难题。

2 基于“体外-体内”多维化学物质组逐层递进关联分析策略的中药体内药效物质基础研究思路

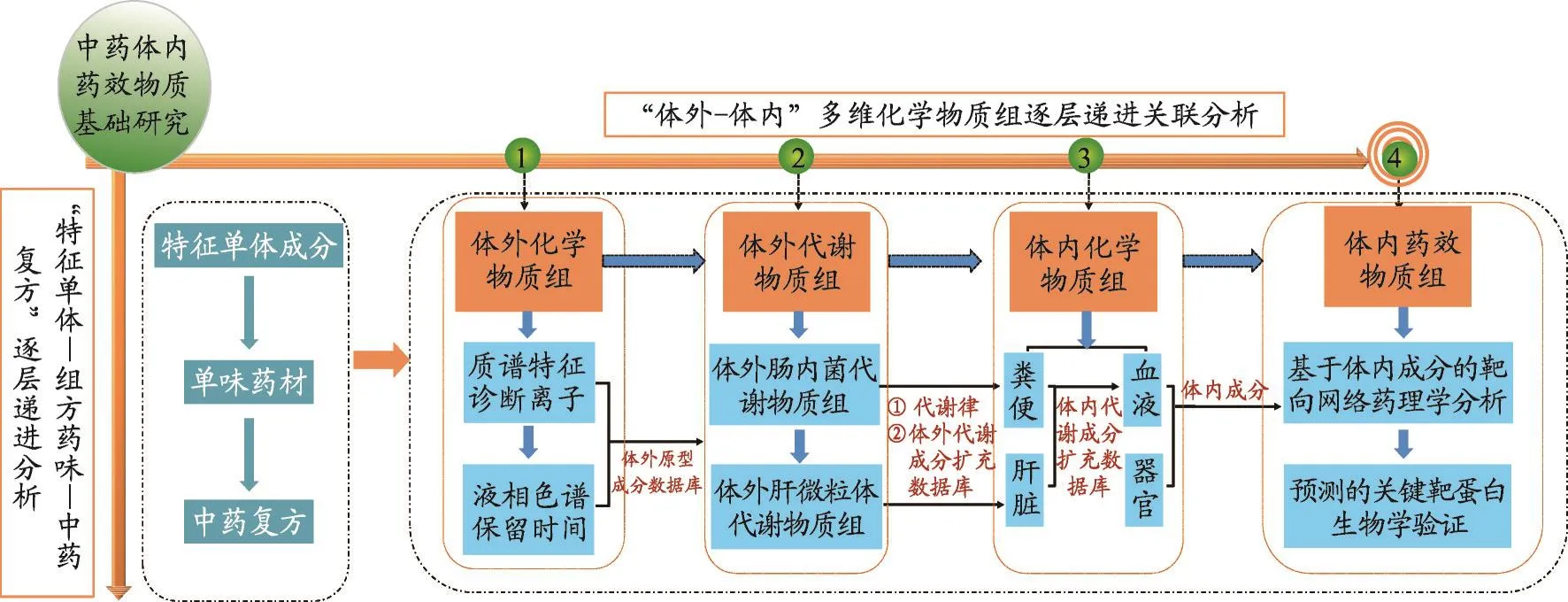

图1 “体外-体内”多维化学物质组逐层递进关联分析的“四步法”研究思路

众所周知,传统中药以口服用药为主,其化学成分必然会受胃肠道酸碱性、肠道微生物及代谢酶等影响发生转化,且吸收进入体内后,会在肝脏作用下发生进一步的代谢反应,使体内药源性成分除原型成分外,还可能存在大量代谢产物。针对口服中药这一特点,作者团队提出了基于“体外-体内”多维化学物质组逐层递进关联分析策略的中药体内药效物质基础研究思路,增强了分析靶向性,实现中药体内药效成分的快速发现和精准辨识。

具体阐述如下:①建立基于质谱特征诊断离子的中药复杂体系化学成分结构精准表征方法,阐明中药体外原型化学物质组;并以此为基础,建立包含质谱特征诊断离子、分子量和色谱保留时间等信息的本地化学成分数据库;②建立药物体外肠内菌代谢和肝微粒体代谢研究模型,研究中药的体外肠内菌代谢物质组和肝微粒代谢物质组,阐明各类成分(如皂苷、三萜、寡糖酯等)的代谢规律,并将体外代谢物质组及其特征代谢规律加入到本地化学成分数据库,使数据库信息进一步扩充;③基于已构建的本地化学成分数据库,靶向分析在体粪便和肝脏中的药源性成分,并将相关代谢产物信息加入到本地化学成分数据库,数据库信息得到最终完善;以此为指导,靶向筛选血液和靶器官中的药源性成分,阐明体内化学物质组;④以体内化学物质组研究结果为指导,进行网络药理学分析(即靶向网络药理学分析),阐明作用于疾病靶点和通路的化学成分,并对预测的关键靶蛋白进行生物学验证,最终明确中药体内药效物质基础及其作用机制。并且,对于中药复方体内药效物质基础研究,可以基于上述研究策略,进行“特征单体成分—单味药材成分—中药复方成分”的逐层递进分析,从而实现中药复方体内药效成分的精准辨识。

该研究策略充分考虑了中药成分复杂、理化性质及含量差异悬殊、同分异构体多、代谢产物动态变化且未知成分多、标准品缺乏等特点,通过逐层递进分析分解解析难度,由易到难,循序渐进,有目的性和导向性的解析体内化学物质组和体内药效物质组,可以极大地提高复杂基质样品中体内化学物质组和体内药效物质组的发现准确度和效率,解决微量、未知、结构类似、动态变化的体内药效成分快速发现和精准辨识难题(图1)。

3 中药复杂体系成分鉴定方法的建立及应用

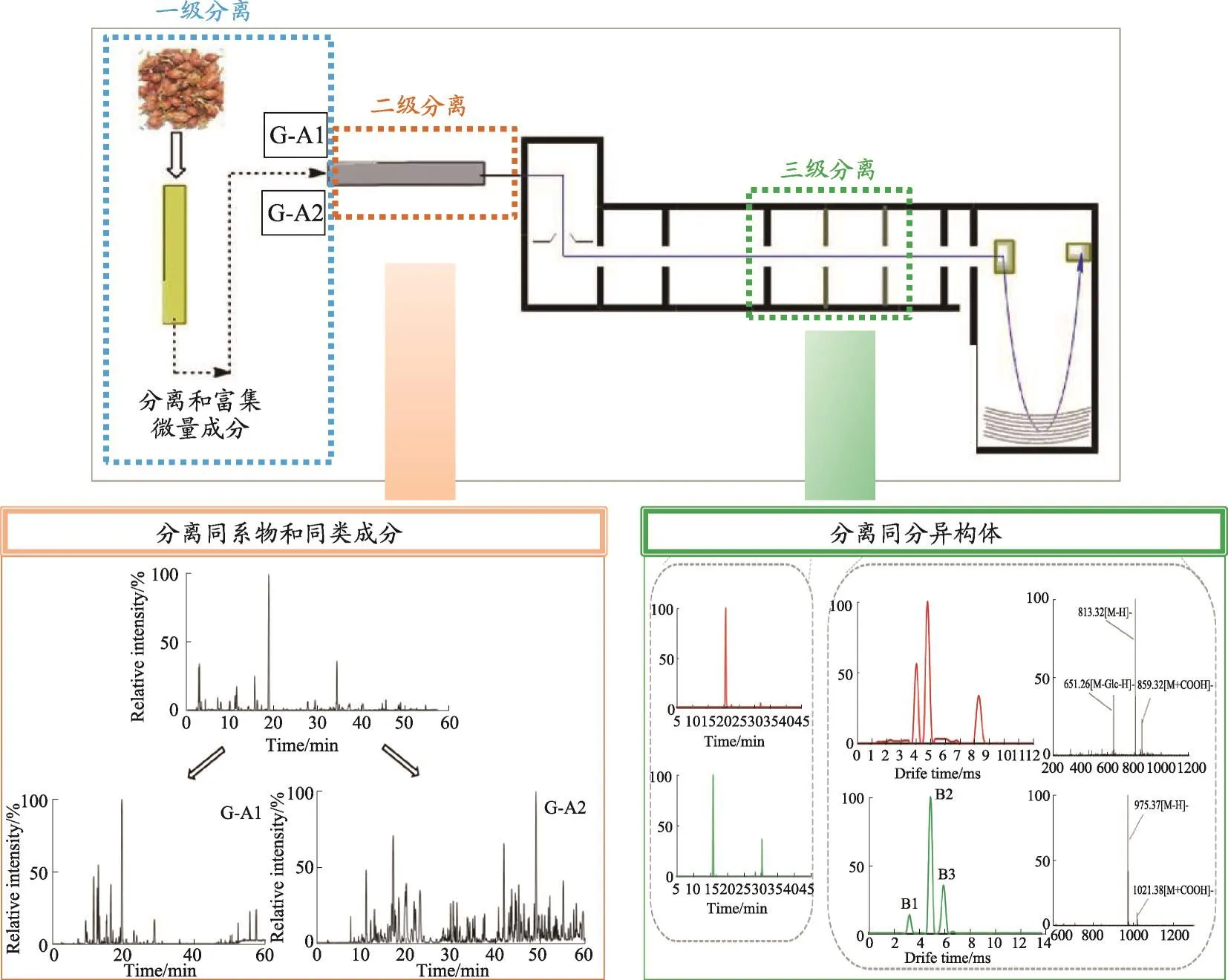

中药具有成分复杂、同分异构体多、未知成分繁多、标准品缺乏等特点,致使中药成分的分析鉴定十分困难。为此,在体外原型化学物质组研究方面,作者研究团队将色谱分离、数据采集、数据分析和质谱技术创新性融合,构建了中药复杂体系化学成分分析方法。例如,针对中药栀子体外化学物质组鉴定难题,作者研究团队建立了多级分离结合特征诊断离子匹配的微量成分和同分异构体成分精准辨识方法,成功鉴定出了包括环烯醚萜类、黄酮类、三萜类、单萜类、二萜类及多酚类等在内的71种化学成分,并且利用离子淌度三级分离技术首次发现了栀子中4种新的西红花苷-3和西红花苷-4同分异构体[1](图2)。建立基于质谱诊断离子的“特征单体成分—单味药材成分—中药复方成分”逐层递进分析方法,对乌头汤、复方夏连胶囊等进行了研究,获得了其体外化学物质组[2,3]。在体外代谢物质组研究方面,利用体外肠内菌代谢和体外肝微粒体代谢模型,实现了药物体外代谢物质组的分析和表征。例如,冯等研究表明,人参皂苷类成分在肠道菌群作用下主要产生去糖基化产物,生成更易吸收的弱极性成分。肠内菌代谢的主要产物在肝微粒体作用下,主要产生羟基化等氧化还原反应产物,初步阐明了人参皂苷I相代谢的循序渐进及系统性,可为后续的人参皂苷类成分的体内代谢研究提供重要参考[4]。在体内药效成分研究方面,作者团队建立了以入血成分为导向的靶向网络药理学分析方法,明确了乌头汤治疗佐剂型关节炎的主要活性成分为乌头类生物碱、麻黄碱,以及甘草苷、芒柄花素、芍药苷等成分[5]。复方夏连胶囊治疗慢性萎缩性胃炎的主要活性成分为小檗碱、甘草酸、汉黄芩素及人参皂苷等9种成分[6]。

图2 多级分离结合特征诊断离子匹配的栀子中微量成分和同分异构体成分分析

4 基于“体外-体内”多维化学物质组逐层递进关联分析策略的茯苓治疗阿尔兹海默症的体内药效物质基础研究

茯苓三萜酸类成分是茯苓中的主要活性成分之一,但其含量低、结构相似、同分异构体多、电离效率低,尤其是缺乏足够的对照品,严重阻碍了茯苓三萜酸类成分的定性分析。基于此,首先,我们提出了一种超高效液相色谱-多维质谱法结合UNIFI软件数据后处理技术的靶向数据分析策略,用于茯苓三萜酸类成分的快速定性分析,从茯苓中共鉴定出121种茯苓三萜酸类成分,以此作为茯苓三萜酸类成分的本地化学成分数据库[7]。其次,选取特征性茯苓三萜酸类成分单体作为研究对象,利用体外大鼠肠内菌代谢和大鼠肝微粒体代谢模型,研究了茯苓三萜类成分的肠内菌及肝微粒代谢规律,发现茯苓三萜类成分在肠内菌作用下基本不发生代谢反应,而是直接通过小肠上皮细胞吸收进入体内;而茯苓三萜酸类成分在肝微粒体作用下主要发生氧化反应,包括单加氧和双加氧的代谢反应,以此规律为指导,推测其它茯苓三萜酸类成分在体内可能产生的代谢产物,将其信息加入到本地化学成分数据库。以此数据库为依托,对吸收进入体内的茯苓三萜酸类成分进行筛选和鉴定,共鉴定出62种原型成分和59种代谢物。最后,以入血成分为指导,通过靶向网络药理学分析方法,筛选出治疗阿尔茨海默病的有效吸收成分,初步阐明了茯苓治疗阿尔兹海默症的体内药效物质基础[8]。

5 总结与展望

中医药作为具有丰富科学内涵的复杂体系,在多成分多靶点协同整合治疗疾病方面体现出了其独特的优势,然而,也由于其体系的复杂性,给其药效物质基础研究带来的极大的挑战,致使多数中药治疗疾病的药效物质基础尚不十分清楚,大大限制了人们对中药治疗疾病的科学认识。因此,中医药的传承和发展,必须借助不断发展的现代科学技术建立适合中医药复杂体系的创新方法,来深入研究中药的物质组成和结构,并在此基础上明确其有效成分、阐明其物质基础和作用机制,才能使其在世界范围被认可、接受,才能从根本上保证中药质量的稳定可控,促进中药产业的健康发展。近年来,中药学者对于中药药效物质基础研究日益重视,新的研究思路、研究方法和先进技术手段被应用于中药药效物质基础研究中,取得了重大突破。未来,随着分析检测技术、生物信息学技术等的发展,将会产生更多的新思路、新方法,用于解决中药药效物质基础研究中存在的技术瓶颈问题,从而促进中医药现代化发展。