基于Poly-PK策略的多组分药物研究*

2019-01-29温丽荣林思彤林景超

王 洋,温丽荣,林思彤,池 逸,林景超

(麦特绘谱生物科技(上海)有限公司 上海 201203)

近年来,随着药代动力学领域新理论、新方法的涌现,研究者已经认识到仅用单体化合物或者几种有效成分进行药代动力学研究只能反映药物单体或少数有效成分本身的药代动力学特点,不能反映多组分药物整体药代动力学特征。单成分、单靶点的药物药代动力学研究模型在多组分药物药代动力学研究中存在很大的局限性,而从单一组分到多组分、单靶点到多靶点的药代动力学研究策略则有待进一步开发与完善。本文重点介绍运用代谢组学技术进行多组分药代动力学研究策略(Polypharmacokineties,Poly-PK),并对该研究策略的发展前景和技术挑战进行展望。

1 多组分药代动力学研究现状

近几十年,国内学者运用各种思路与新技术对中药展开药代动力学探索性研究,在临床药物评价中经常面临的是机体内在因素(年龄、性别、疾病等)和外在因素(药物相互作用等)的相互作用,该作用将影响药物剂量-效应和暴露量-效应关系[1]。因此,目前研究多组分药物药代动力学可采用药代动力学-药效动力学结合模型(pharmacokinetics-pharmacodynamics,PKPD)、生理药代动力学模型(physiologically based pharmacokinetic,PBPK)、药代标示物(pharmacokinetic markers,PK-Markers)等。

1.1 多组分PK-PD结合模型

近年来,采用PK-PD结合模型研究机体对药物的作用以及药物对机体的效应已成为多组分药物药动学研究的热点方法[2]。药动学和药效动力学是按时间进行的两个密切相关的动力学过程,PK是研究治疗剂量下“血药浓度-时间”的关系,而PD则是研究治疗剂量下“药效-血药浓度”的关系。将二者相结合进行研究不仅能阐明药物在体内动态变化的规律性,也能揭示药物在效应部位作用的特性,是研究药物剂量与药物效应之间定量关系的有效工具,能较客观地阐明“时间-浓度-效应”之间的三维关系,在优选临床用药剂量、提高疗效和减少毒副作用等领域具有重要的参考价值[3]。杨永茂[4]以芦荟大黄素、大黄酸、大黄素和大黄酚为PK指标,以肿瘤坏死因子α、内毒素和二胺氧化酶为PD指标,以作用机制为导向,以结构方程和微分动力系统为方法,为中药多成分多效应之间的关系研究提供一定的借鉴意义。杜力军[5]等利用PK-PD结合模型分析以黄芩苷、小檗碱和蛇床子素作为黄芩、黄连、独活等中药的有效部位群的代表成分,研究三者的代谢过程与发热大鼠体温变化的关系。但是,PK-PD结合模型研究仍面临需要解决的问题,如多组分中药成分不明确或者干扰因素太多,如何对有效效应物质、有效成分、无效成分3个部分进行整体性研究;如何选择药效指标直接反映治疗效果;此外,各成分之间相互影响,同一种有效成分在不同中药中因所处环境不同,其药动学参数也各不同[6]。因此建立符合中医药理论的多组分、多靶点的PK-PD结合模型是中医药现代化研究中的一个重要课题。

1.2 基于生理的药代动力学模型(PBPK)

PBPK是根据人体生理系统参数、药物理化性质以及PK数据整合分析以提早预测人体内的PK及药效学特征。模型主要包括三个部分:系统特异的参数(血流速度、组织组成等)、药物特异的参数(蛋白结合率、酶动力学参数等)和模型结构[7]。PBPK模型结构是根据每个器官中的药物浓度变化作为一个模块,然后将所有模块中药物浓度和血药浓度的定量关系建立整体模块来实现对全身组织器官中药物浓度进行动态描述。因此,利用PBPK模型对药物药代动力学性质进行筛选;通过结合体外数据和生理放大系数,PBPK模型预测药物在动物和人的整体药代动力学行为;结合体外代谢实验,可提前预测药物相互作用;在临床阶段,PBPK模型结构可以预测人体不同生理条件(不同年龄、不同疾病状态、不同种族)下的PK及药效特征[8,9]。He[10]等基于多组织/器官全体PBPK模型,以怀孕相关的生理参数,用于描述孕妇参考药物(二甲双胍、地高辛等)的PK,与非怀孕或产后(PP)妇女的PK相比,预测药物(二甲双胍、地高辛、咪达唑仑等)在孕妇中潜在的暴露变化。也有人对肾衰竭患者进行PBPK预测[11],该研究建议建立并验证药物模型和肾衰竭患者生理学模型,整合可体现生理改变影响药物PK特征的关键药物参数和生理学参数,经过临床数据验证后,才可用于肾衰竭患者PK特征预测。

1.3 药代标示物(PK-Markers)

PK-Markers研究方法中的标示物需要满足三个条件:首先,标示物存在于所研究的药物中或者药物相关的代谢物;其次,标示物与药效作用相关,在体内暴露显著;最后,标示物可以用现代分析方法检测且在不同时间点下浓度不同[12]。该法突出了代谢物的概念,即多组分药物药代动力学研究应该基于血清中的、有代表性的、与药物效应相关的组分进行分析[13]。因此,寻找合适的标示物成为该方法的重点。李川等[14]基于液质联用技术建立同时检测16种人参皂苷成分的方法,并研究了大鼠口服三七提取物后人参皂苷在体内的吸收与分布情况,对三七中的PK markers进行了鉴定,研究结果显示原人参二醇类人参皂苷GRa3、GRb1、GRd可作为表征三七水提物经口服后合适的PK markers。

2 Poly-PK策略提出

近十几年,代谢组学技术(LC-MS、GC-MS和NMR等)的成熟与应用,代谢组学研究结果的准确性和精密度得到大幅提高[15],代谢组学不仅可以同时检测成百上千的小分子代谢物,利用生物信息方法还可以系统地阐释给定条件下生物机体内源性代谢物谱的动态变化及其与外源性干扰之间的关系[16]。因此,这种外源性物质及其代谢产物在生物体内随时间变化过程的代谢组学研究更能满足PK研究目的[17]。

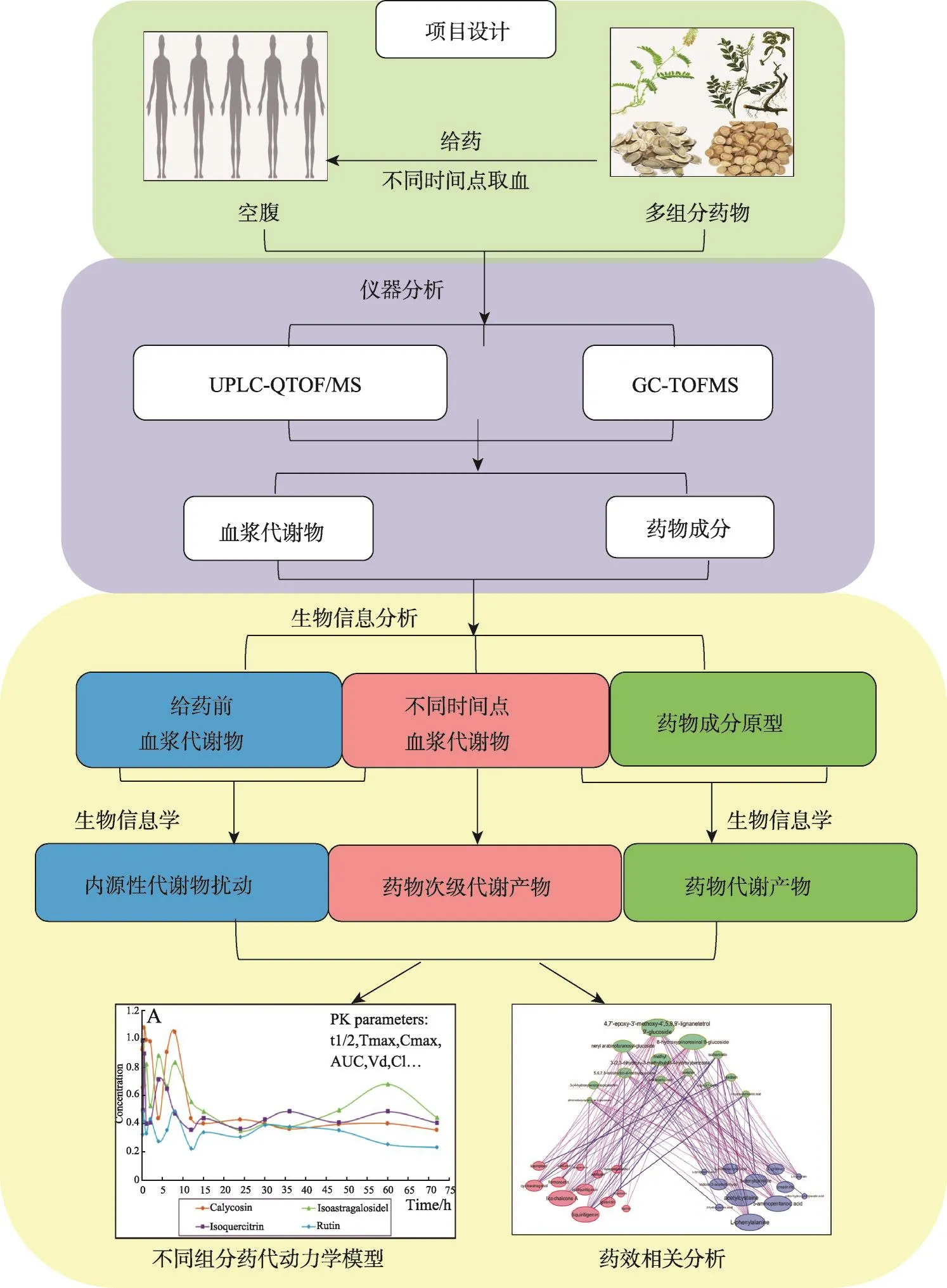

针对传统中药PK发展的瓶颈问题,如采用单一或若干成分的传统PK方法来研究多组分中药PK并不契合实际[18],多组分药物中各成分之间相互影响应该如何体现[19],贾伟研究团队逐步提出了多组分中药PK研究新策略即Poly-PK研究策略。该策略是利用代谢组学技术,对药物自身的化学成分、不同时间点体内产生的次级代谢成分,以及不同时间点生物体的内源性代谢物3个水平同时进行绝对定性、定量检测,联合生物信息学方法对数据进行差异性和关联性分析比较,在分子水平上刻画多组分药物在体内的整体、动态的代谢和相互作用过程,充分体现复杂药物成分的整体、协同代谢效应[20,21](图1)。该研究策略与传统方法相比,通过多组分中药与代谢组学相结合监测药物及机体用药前后的代谢轮廓变化,实现了外源性物质与内源性代谢物之间的关系。其次,通过监测多组分药物在机体吸收后发生生物转化的代谢物,可以明确哪些成分是经过肠道菌群或者肝酶代谢产生的活性成分,有助于研究外源性物质的代谢通路,揭示多组分药物的作用机制[22]。

3 Poly-PK策略初步验证

图1 Poly-PK研究策略

在这种新的研究策略下,首次考察普洱茶对人体代谢影响的研究,初步验证了Poly-PK策略的有效性和可行性[23]。采用超高效液相色谱-四级杆飞行时间质谱仪(UPLC-QTOF/MS)和气相色谱-飞行时间质谱仪(GC-TOF/MS)对普洱茶中的成分及尿液样本进行代谢物分析鉴定,经过标准品鉴定,在UPLC-QTOF/MS和GC-TOF/MS两个平台分别鉴定出132种和58种物质。随后对志愿者饮茶后0,1,3,6,9,12,24小时的尿液样本中的代谢成分随时间的动态变化进行了研究。将喝茶后不同时间点的尿液成分与0点尿液成分相比较,寻找到喝茶后引起改变的内源性物质118种。将喝茶后不同时间点的尿液与茶提取液相比较,得到尿液中有19种物质成分是从普洱茶中吸收的,还有26种物质成分是从普洱茶吸收并经体内代谢产生的。例如普洱茶中的咖啡因成分,在肝脏内经过细胞色素P450氧化酶体系的作用生成7-二甲基黄嘌呤、可可豆碱、茶碱三种成分,而可可豆碱、茶碱则进一步代谢为1,7-二甲基尿酸、1-甲基黄嘌呤,随后生成1-甲基尿酸。通过该项研究确定了普洱茶中的成分、饮用后被机体吸收的成分以及对机体内源性代谢物的影响,利用生物信息学方法分析三者之间的相互作用,初步阐明了普洱茶的药效物质基础。也验证了Poly-PK研究策略的有效性和可行性。

图2 黄芪汤成分代谢变化

为了实现Poly-PK研究方法在中药研究中的应用,随后,采用相同策略及技术开展复方中药黄芪汤I期临床研究,对健康志愿者服用中药黄芪汤(黄芪和甘草)前后药物的多种化学成分在体内的吸收、代谢过程,以及对机体代谢网络的影响进行了系统研究[24]。研究结果显示黄芪汤包含有84种不同的化学成分,服药前志愿者体内被检测到292种体内代谢物,服药后则被检测到532种代谢物。对服药前与服药后各时间点的代谢物分析比较,发现其中有485种代谢物发生变化,并且这种变化与服用黄芪汤有关。经生物信息学分析得知,黄芪汤中有56种成分是以原型成分形式被吸收进入血液,还有292种新成分(黄芪汤的次级代谢物)是黄芪汤中的原药成分通过机体代谢新产生的。另外,有166种体内的代谢物(内源性代谢产物)由于服用黄芪汤发生了显著变化(图2)。黄芪汤成分被体内吸收和代谢后,能显著调节机体数十种内源性代谢物通路,也就是说黄芪汤中的成分在体内代谢过程的同时能对机体的代谢产生影响,从而产生了药效作用。

此外,该研究将芒柄花黄素、甘草次酸、甘草素、甘草苷、异甘草苷进行了传统PK分析,将Poly-PK分析结果与常规药物PK结果进行比较,结果显示两种方式的处理结果基本保持一致,但是Poly-PK能够提供的信息远远超出前者,在所检出的化合物种类和数量、观察到的药物互相作用关系、以及获得的人体代谢应答信息(药效信息)方面是传统PK方法无法比拟的。

这种新思路利用代谢组学技术,对药物自身的化学成分、体内产生的次级代谢成分,以及生物体的内源性代谢物三组变量同时进行定性和定量检测,联合生物信息学方法对所获得的数据进行差异性和关联性的分析比较,获得远远多于传统药代动力学方法所能得到的药物代谢信息,体现复杂药物整体成分的代谢效应。

4 展望

多组分药物在疾病治疗中的重要作用越来越凸显[25,26]。药物多成分、多靶点、多途径的整体性特征决定成分/组分之间存在独特的协同或拮抗作用,而这种协同或拮抗作用的研究则需要符合该特点的药物研究模式。从Poly-PK概念的提出,到采用普洱茶在人群中开展验证性研究,再到真正意义上的临床药代动力学研究,Poly-PK研究策略显现出其有效性和可行性。Poly-PK整合了药物分子轮廓分析技术和定量代谢组学技术,实现了同时对几十种甚至上百种药物成分的体内代谢变化以及人体的代谢应答(药效)进行系统评价,展示了复杂药物原型成分、经过代谢的次级成分、机体在药物影响下发生的代谢变化以及三者之间的相互关系,在系统水平上描绘出复杂药物系统的体内ADME全过程。

多组分药物药代动力学数据分析流程相对比较复杂,通常涉及多种不同的软件,因此,贾伟团队开发了相匹配的生物信息学软件,R包—Poly-PK,采用10个函数实现了从数据预处理、差异性物质鉴定、分组、PK参数的计算、各种多元统计分析、相关分析、聚类分析等药代动力学及对机体效应分析的全部功能,实现研究结果可视化。目前,该研究结果发表于生物信息学和计算生物学权威学术期刊Bioinformatics上(Bioinformatics.2017),该软件包获得软件著作权,并已被CRAN收录,可免费下载使用(https://CRAN.R-project.org/package=polyPK)[27,28]。

目前多组分药代动力学研究尚处于探索阶段,虽然前期已经取得很大进展,但仍然在许多方面存在着问题需要进一步解决。比如多组分药物中,有的成分含量高,有的成分含量则很低,如何高通量准确的定性和定量药物组分是系统、全面地分析药效作用物质基础的根本保证。临床药动学试验中,采样点的确定对药代动力学研究结果具有重大的影响,中药成分复杂,采样点的设计要兼顾多个有效成分。同时,剂量不同药动学特征也有可能不同,综合上述问题,有时则必须进行多个临床试验[29]。因此,建立符合多组分、多靶点相互作用的专属性药代动力学研究与技术评价体系成为当前中药药代动力学研究的首要任务,将为中药创新与现代复方中药研发及临床合理用药提供有力工具。