社交焦虑的认知行为个案概念化咨询报告

2019-01-23李忠伟

李忠伟

〔摘要〕以一例社交焦虑的初中生为对象,依据社交焦虑的认知行为概念化模型对其回避、情绪驱动进行解析,在此基础上制定暴露与替代行为结合认知技术的干预策略,开展为期11周14次的咨询。采用焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)等对其症状的严重程度进行测评和干预。11周结束后进行评估,结果显示来访者焦虑和抑郁的情绪均有明显下降,回避行为明显减少,情绪驱动被大量替代,社会功能恢复正常。这说明,社交焦虑的认知理论和行为理论能有效指导个案概念化的建构和咨询实践。

〔关键词〕社交焦虑;个案概念化;认知行为疗法(CBT);个案研究

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕B 〔文章编号〕1671-2684(2019)02-0041-05

社交焦虑症(Social Anxiety Disorder ,SAD),患有一般的社交恐惧症的人会对大部分或所有的社交场合都感到害怕,当个体处在被他人关注的社交或工作场合,会感到明显和持久的害怕,同时伴有脸红、出汗、颤栗、恶心和注意力不集中等植物性神经功能紊乱症状,并主动采取回避行为且伴随痛苦体验。同时,社交焦虑个体特别害怕外界对自身的负性评价。

认知行为治疗(Cognitive-behavioral Therapy,CBT)是整合了认知理论和行为理论对社交焦虑(SAD)的心理病理机制所做出的解释,是目前干预青少年SAD非常安全有效的疗法。SAD认知理论认为,正常人对于一定的场所或环境也会有担心害怕,这种心理大多能自行消除,不会引起不良的行为;而SAD患者持续地体验这种恐惧,他们将注意转到自身,用自身内部的信息来推断他人对自己的认知,自我关注与知觉社会情境的危险性这两个环节之间构成了恶性循环,出于自我保护的目的,会采取一些回避行为。进一步来看,个体的这种负性解释与其更深层次的不合理信念有关。认知理论认为,焦虑障碍的主要不合理信念有三类:高估危险发生的可能性、灾难化结果、低估应付能力。研究表明,聚焦于修正个体的思维陷阱的认知干预具有良好的效果。

SAD行为理论认为,当个体采取一系列回避行为来回避焦虑情绪体验时,会在短时间内有效,于是个体会倾向于越来越多使用这些回避行为(负强化原理)。但长期来看,回避行为会阻碍大脑对焦虑情绪的习惯化过程。也使个体没有机会对预期威胁进行新的评价和学习,因此会导致负面预期被强化、应对能力降低、对诱发线索的阈值降低,恶性循环加重了社交回避症状。依据这一原理,Beck等人发展出了暴露技术,能有效提高个体的诱发阈值。Foa等提出的情绪加工理论(EPT)进一步印证了暴露过程中认知改变的重要性。

在CBT中,依据上述理论对来访者的线索进行行为功能分析,依此制定干预策略,需要以“个案概念化”作为指导。本文着重探讨如何从认知行为理论的视角做出个案概念化并选择咨询技术。

一、个案基本资料

小哲(化名),独生子,7年级学生(五四学制),身高165厘米,五官端正,较胖。因为上课听不进去,晚上睡不着,白天没精神,教师批评他,同学不喜欢他,妈妈也总是指责他,现在很害怕进校门,一走进学校就感觉所有的人都议论他嘲笑他,会心跳加速,出汗,口干舌燥,坐立不安。两周前一节化学课被老师点名提问,结果脑子一片空白,差点晕过去,放学后就回家了,坚决不上学。

小哲妈妈是普通工人,父亲去世6年,他从小跟着姥姥长大,父亲去世后妈妈对小哲的期望值特别高,总教育他要有出息。而小哲的性子慢,做事拖拉,因为学习的事妈妈几乎天天批评指责他,而且也常常打他。进入初中后小哲开始觉得听课越来越困难,担心回答不上老师的提问会惹来嘲笑与议论,慢慢地上所有课都不敢抬头,下课也不敢跟同学说话,写作业也静不下心来,逐渐地作业也不写了,开始找各种理由不上学,还时常逃学。小哲无重大躯体疾病史,家庭也无精神病史。

来访前小哲已经两周没有上学了,这两周吃不好睡不好,很糟糕。小哲在网上找了相关理论,强烈要求母亲带他来心理咨询,希望早点回到学校。因此,笔者是在有精神科背景的督导师的督导下开展咨询工作。

二、症状评估

(一)基础情绪评估

小哲初来时SAS标准得分64(临界值为50分),SDS标准得分46,抑郁指数为0.57,提示为轻度抑郁,交往焦虑量表(IAS)得分54,提示重度焦虑,社交恐惧症自评量表(SPS)得分33,提示为中度恐惧。

(二)社交焦虑的症状评估

1.诱发线索评估

当前令小哲感到焦虑的情境(诱发线索)主要是学校内有关的情境,包括上课听讲、与同学交流、自己的学习成绩。

2.不合理信念评估

上课听讲一旦不认真就完了,大家都会嘲笑我,看来在学习上我就是个笨蛋,努力学习了成绩也上不去,就更丢脸了,我学不好造成了妈妈的不幸。

3.回避行为的评估

小哲发展出不同的回避行为来缓解焦虑。比如上课干脆不听了,作业也不写了,不上学,跟妈妈吵架。

三、个案概念化

(一) SAD行为功能分析

SAD的行為功能分析主要功能是,从认知理论和行为理论的视角来理解回避行为的发展与维持的机制。在评估的基础上整理出4条主要的诱发线索进行具体分析,重点来理解回避行为的短期效果是降低了焦虑情绪体验,但这种负强化会导致后续出现更多的回避行为。

(二)思维陷阱分析

小哲主要的思维陷阱表现出以下三类:“高估危险”,小哲的化学课确实困难,他开始觉得所有的课都开始变难了,都听不懂;“灾难化后果”学习成绩不好会让妈妈很伤心,让她更不幸;“低估自己”,我的能力就是差,老师同学都不喜欢我,甚至嘲笑我。

(三)概念化总体模型

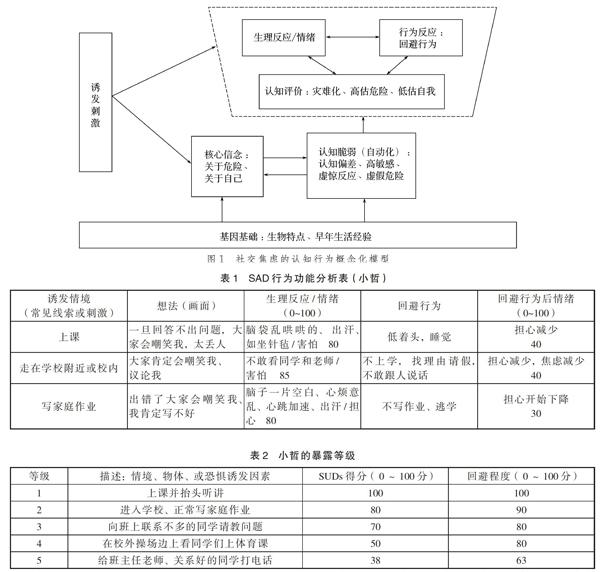

在已有的社交焦虑研究的基础上,本案的督导师结合自己的临床经验,提出“社交焦虑的认知行为概念化模型图(图1)”。此模型图的左边是诱发刺激,上边虚线框内部分是对诱发线索的认知、行为和感受的反应,是个体当下的主要症状,也是干预的主要内容。下半部分是从纵向发展的视角来理解个体为什么会出现现在的社交焦虑症状。这可能与个体的生物因素和成长经历、核心的信念和自动化思维有关,个体的信念系统与认知网络相连接,又与生理和心理易感性相关。

在此模型图的指导下对小哲进行个案概念化解析。在其早期的生活经历中,简单粗暴的家庭教养方式、父亲去世的创伤、母亲不合理的期望、自己的慢性格形成了诸如“我很笨、学习不好就是没有出息、努力也学不好就是笨蛋、成绩差让妈妈更不幸”的灾难化和低估自己的信念。之后的成长中,上述信念与特定生活经验(化学课跟不上、老师的指责、妈妈的打骂等)相互作用,使小哲对与学习有关的人、学校这一特殊环境特别敏感,而自己又缺少应付的能力,当走进学校或者学校附近时便会产生强烈的焦虑,为了避免产生这种情绪体验,于是生出了许多回避行为以缓解焦虑,但也由此进入了恶性循环。

四、干预策略与咨询过程

(一)辅导目标

(1)能正确理解同学、老师对自己的评价,认清母亲对自己的真实情感,帮助其理清思路,纠正错误的认知,减少情绪反应,改善睡眠。

(2)改善与母亲的沟通方式,重新审视与母亲的关系,得到母亲的理解与支持,同时也理解母亲的苦心。

(二)辅导过程

在个案概念化的指导下,制定了对小哲的具体干预策略并商定具体的咨询计划。共14次咨询,其中5~12次是主要的暴露阶段,每周2次,其余每周一次。

1.心理教育:回避行为的恶性循环

本模块对应咨询过程的第1~2次(第一阶段),主要是引导小哲识别目前焦虑诱发线索,并进行行为功能分析(表1)。重点理清回避行为与想法(认知偏差)的关系。

2.针对焦虑情绪的敏感性:觉察—接纳—放松训练

考虑到小哲自身的成长经验和性格特点,他长期持续地体验着恐惧、焦虑情绪,咨询师在3~4次的咨询中教会小哲对情绪的觉察、接纳和放松的技术,通过家庭作业训练,以降低其生理唤起程度和总体焦虑水平。

在这一阶段的辅导中,发现小哲一开始投入很好,能认真完成行为作业,在认知改变上也有较大的进步,但是发现他在评价母亲和他人的时候有明显的攻击式防御机制。而且面对较复杂的作业时会出现偷懒的情况。

通过心理剧让小哲和小哲母亲都重新检验了日常沟通中的不合理方式,两人对自己的行为都感到极为震惊,以前从没想过自己的行为和语言会这么伤人,在总结阶段两人都对自己进行了反省。通过结构性会谈两人在认知层面有了更全面的提升,另外通过辅助绘画疗法更加深入地了解了小哲的心理防御机制、冲突和退行。

3.针对社交焦虑认知:认知技术

本模块与接下来的暴露训练是干预的重点。帮助小哲通过对现实情境的“解释/评估”进行认知重建,对应第5~6次咨询。通过苏格拉底式提问、寻证等认知技术,引导小哲对诱发刺激进行认知重建。例如,针对出现的高估危险解释“我肯定听不懂”,让小哲明白了只是部分学科的部分内容听不懂,哪怕再难的学科一节课中也是部分内容听不懂,听不懂的概率其实较小,没有必要担心所有课程。对于另外的担心也采用相似的工作方式,小哲的不合理信念开始松动,焦虑降低。

4.针对回避行为:暴露、放松技术

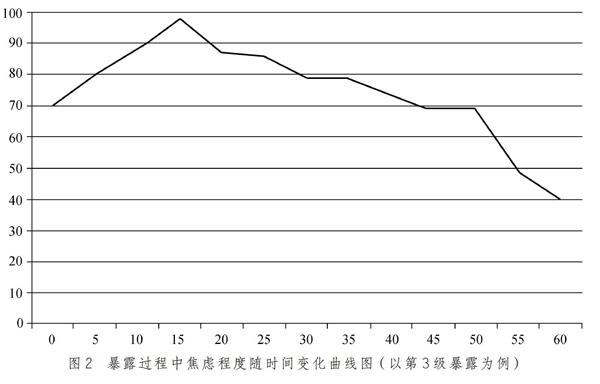

这是整个咨询的主要阶段,咨询的频率增加到1周2次,共6次,3周。首先与小哲一起针对表1的线索制定出暴露等级(一共列出5个等级,见表2)。

有些暴露在咨询室无法实现,所以现场暴露主要是写作业、跟同学老师交流有关的事项。从等级表上中等强度的任务开始暴露,直到小哲对这一刺激“习惯化”后再过渡到下一等级。每次60~90分钟,不断提醒想着让自己焦虑的想法,每隔5分钟报告自己的焦虑水平。一次典型的暴露过程中焦虑分值随时间变化过程如图2所示(以第3个等级暴露为例)。每次暴露结束后,与小哲讨论焦虑分值上升与下降的点,讨论实际暴露结果与预期的差别,不断与暴露原理相连接,巩固已经发生的认知改变。在咨询外要进行相应的较密集的暴露练习。

这一阶段是辅导的主体阶段,从辅导目标上着手,改变小哲的认知和行为,改善他与母亲的沟通模式,帮他学会管理好自己的情绪。咨询中,我并不拘泥于一种方法,而是根据辅导的情况及时调整,灵活运用不同的咨询技术。有些方法是在没有预设的情况下因为突发事件而临时使用,这让整个辅导过程有趣、顺畅。

1.在认知的转变上主要以结构性会谈为主。通过会谈澄清小哲的核心错误观念,重新评估自己,对思维陷阱(高估危险、灾难化后果、低估自我能力)进行了澄清、面质和心理教育。

2.采用绘画疗法。在谈话不顺畅,或者小哲的自我觉察困难的时候,我会灵活地运用绘画疗法,通过自由绘画与命题绘画相结合,从更多角度来了解小哲的困惑。

3.灵活运用叙事疗法。第二阶段一开始我就对小哲进行了问题外化的心理教育,让他明白“小哲的问题≠小哲”,每个人都有解决自己问题的能力。

4.心理剧是重要手段。根据预设的目标,为了更快地建立起小哲与母亲的良性互动,推动积极的沟通,通过设计不同的场景、角色的互换、观众的评价等丰富小哲与母亲的感知角度,让小哲與母亲都能学会换位思考,而不是以自我情感为中心,解除习惯性的思维模式。

5.预防复发:巩固技能,促进应用

第13~14次,回顾咨询目标,总结咨询的收获。小哲在学校中边恢复入学边练习,所以结果也是一个巩固的过程,效果很好。

五、咨询结果

本案例共进行了14次咨询,持续11周,取得了较好的效果。小哲的SAS分值从初始的64分降到34分,明显低于临界值50分;SDS分值从46分降到33分;交往焦虑量表(IAS)降到30分,提示为轻度焦虑;社交恐惧症自评量表得分17,提示为轻度恐惧。小哲的情绪障碍明显降低,学习功能基本恢复。

小哲印象最深的反馈就是在“暴露练习中”,“有时候真的抬起头来,慢慢地也就能理性地分析事实了,其实很多结果都是我自己想象出来的,事实上别人真的并没有那么关注我,即使回答错了问题也没那么糟糕,别人也没有嘲笑我。”小哲也表示自己确实在学习上有偏科,导致学习成绩在初中下降较大,但是完全可以补回来,对于自己的缺点,他觉得有些缺点真的要有勇气去接受。

六、讨论与反思

本案例在社交焦虑认知行为概念化模型的指导下,对一例经精神科医生诊断为社交焦虑的初中生采用认知技术结合行为技术的干预策略,取得了较好的效果,印证了之前的设想,概念化模型对个案咨询过程起到了引领作用。

总之,概念化过程是个综合分析的过程,需要整合多方因素,层层剥离抽象思维,对来访者的核心症状进行概念化,从而对来访者“人”做出整体分析。本文以王建平教授的模型图来整合“症状”与“人”的横向和纵向两条线,为整个咨询过程指明了方向。横向上看,在“症状”模型里体现了回避行为恶性循环机制,即对于情境有危险评价,及回避行为的短期获益和长期加重的后果;纵向上看,则把“症状”与个体的成长过程和早期经验形成的系统联系及易感性认知系统联系起来。成年前的一些负性经历,成长过程的不良教育,过高的期待都可能会导致个体的认知易感,形成自我评价过低,过分关注自我等,从而形成社交焦虑。基于对个体的整体理解,干预后的改变就会超越“症状”,更加深入。就像小哲所说,当确实明白了自己的缺点后,反而平静多了,这是积极的接纳。

概念化过程在干预中也是一个心理教育的过程。对于小哲来说,青春期也是进行心理教育的重要时期,这会让他对整个概念化过程有一个清楚的认识,同时也是对自己的信念、思维陷阱的认知,明白了干预的策略和技术的原理,对于他的训练动机有很大的幫助。例如,越是想好好听课,效果越差,所以干脆不听了。这与自己努力学的初衷是相悖的。为什么这种情绪会反复出现并越来越严重呢?在早期的行为功能分析表中与小哲一起填写讨论,这让小哲明白了“想法”和“行为”是两大切入点的原理,后续在暴露时也就能比较好执行下去。

致谢:本案例的撰写及发表均得到来访的知情同意。

参考文献

[1]美国精神医学学会.精神障碍诊断与统计手册[M].第五版.张道龙等译.北京:北京大学出版社,2015.

[2]胡艳萍,崔丽霞.案例概念化在临床上的应用[J].心理科学进展,2012,18(2):322-330.

[3](美)戴维.H.巴洛.焦虑障碍与治疗(第二版)[M].王建平等译.北京:中国人民大学出版社,2012.

[4]刘兴华,宋斐. 一例强迫检查的认知行为治疗案例报告[J] .中国心理卫生杂志,2007,21(6):421-423.

[5]刘兴华,钱铭怡.社交焦虑障碍的认知行为治疗:案例研究[J].中国心理卫生杂志,2005,19(6):431-434.

[6]戴晓阳,张进辅,程灶火.常用心理评估量表手册[M].北京:人民军医出版社,2014.

[7]徐慊,朱雅雯,余萌,王建平.强迫障碍的认知行为个案概念化咨询个案报告[J].中国心理卫生杂志,2018,32(3):207-214.

(作者单位:山东省烟台市芝罘区塔山小学,烟台,264009)

编辑/卫 虹 终校/肖亦华