留守儿童对亲子关系的领悟及其与主观幸福感的关系研究

2019-01-21方燕红尹观海廖玲萍

方燕红,尹观海,廖玲萍

(井冈山大学 1.教育学院;2.政法学院,江西 吉安 343009)

1 前言

主观幸福感 (Subjective Well-Being,简称SWB)是人们根据自己的标准对生活质量的主观感受,包括生活满意度和情感体验两个基本成分。前者指个体对生活质量的认知评价,包括家庭满意度、学校满意度等具体的生活满意度和一般生活满意度,后者是个体生活情感体验,包括积极情感(愉快、满足、自豪)和消极情感(如抑郁、焦虑、紧张)两方面[1]。对整个生活的满意度越高,体验到的积极情感越多,消极情感越少,则个体的主观幸福感越强。

作为党和政府关注的群体,留守儿童的主观幸福感状况及其影响因素引起了研究者的广泛兴趣。一部分研究认为,留守儿童的主观幸福感水平及其各项指标均显著低于非留守儿童。例如,刘宾等在河南的调查发现[2],留守儿童与非留守儿童的主观幸福感具有显著差异,前者低于后者;喻永婷在陕西的调查也发现,留守儿童对生活的总体满意度以及体验到的积极情感显著低于非留守儿童,而消极情绪维度上的得分则显著高于非留守儿童[3];对其他省农村留守儿童主观幸福感的研究也得出了类似结论[4]。另一部分研究则认为,与非留守儿童相比,留守儿童的主观幸福感并没有显著性差异。例如,张丽芳等人对江西留守儿童的研究发现,留守儿童的主观幸福感虽略低于非留守儿童,但差异并不显著[5];陈亮等人也发现,留守与非留守儿童的主观幸福感不存在差异,都处于中等偏上程度[6]。性别、年龄、留守状况等对留守儿童的主观幸福感均有显著影响。

亲子关系也是影响儿童主观幸福感的重要因素。陈亮等研究[6]显示,亲子关系的几种表现:包括父母与子女的联系状况、儿童对父母外出打工的态度和感受、儿童与抚养人的关系等,与留守儿童当前的主观幸福感之间呈显著正相关。父母与子女的联系越主动,联系越频繁,留守儿童对亲子关系感到越亲密,对亲子分离的感受越偏向积极;留守儿童与抚养人聊天越频繁,与抚养人关系越亲密,留守儿童的主观幸福感就越高。回归分析表明,父母与留守儿童沟通的主动性、沟通频次、留守儿童对父母外出打工的态度和感受对留守儿童当前主观幸福感有显著的预测作用,而与抚养人的聊天频次和亲密程度则没有显著的预测作用,表明父母与子女之间的关系质量、留守儿童对分离状况的认识和感受对留守儿童的主观幸福感具有更重要的作用。陆建兰等[7]、宋淑娟等[8]的研究也显示,与外出父母交流频次越高,农村留守儿童的生活满意度越高,越能体验到积极情感。

然而,亲子关系与领悟亲子关系是两种不同的心理结构。亲子关系是客观的、实际的或可见的关系,领悟亲子关系则是指留守儿童在主观上能够感知、理解和领悟到的来自父母的支持或压抑的程度,从中体验到被理解、尊重、被支持的积极情感或被压抑的消极情感。与亲子关系相比,儿童对亲子关系的主观认知恐怕对其心理健康更重要。这一点可以从社会支持与领悟社会支持之间的关系及其对心理健康的影响中得到佐证。吕学巧[9]就发现,实际的社会支持和领悟的社会支持之间只存在微弱的相关;与实际支持相比,领悟社会支持对个体的身心健康更重要:个体得到的实际帮助与幸福感之间不存在显著的相关,甚至可能成为个体的负担,而他人的帮助却可能通过领悟社会支持对心理健康产生有益的影响。尤谨和郭永玉[10]的研究表明,个体的领悟社会支持直接对其主观幸福感起作用,人格因素等其他变量是通过领悟社会支持间接作用于个体的主观幸福感。然而,留守儿童领悟到的亲子关系如何,如何影响其主观幸福感,当前还不清楚。亲子之间是亲密、平等、融洽,还是对立、反抗等,是儿童在生活中通过父母给予的物质、行为、情感、人格等态度感知到的。这样,儿童领悟到的亲子之间的物质关系、情感关系、人格关系等将影响主观幸福感的哪些方面,影响趋势如何?目前也不清楚。而这些问题的解答有助于探讨从领悟亲子关系的角度提升留守儿童主观幸福感的干预方案,服务于留守儿童的健康发展与幸福生活。为此,本研究通过问卷调查,一方面探讨留守儿童领悟亲子关系的现状及其影响因素,另一方面探讨留守儿童领悟亲子关系与其主观幸福感的关系,揭示其影响趋势。

2 研究方法

2.1 研究对象

采用整群随机抽取法,在江西6所中小学校抽取学生994人参与问卷调查,回收有效问卷939份,回收率为94.5%。其中,留守儿童525人,占比55.9%;非留守儿童414人。同时收集了儿童的性别、年级、是否独生子女以及是否住校等基本人口学特征。

2.2 研究工具

亲子关系领悟情况采用自编的 《留守儿童亲子关系领悟问卷》,该问卷是在参照刘勇的《主观社会支持量表》[11]基础上编制而成,包括儿童对父母的行为支持领悟、情感支持领悟、人格支持领悟、父母的压抑四个部分,共19题。采用7级评分,如果完全同意项目所表达的意思,评定为7分;如果完全不同意项目所表达的意思,评定为1分;中等同意程度,评为4分。总(均)分数越大,儿童感受到来自父母的支持或压抑越高。问卷的总体Alpha系数为0.798,在各因子的Alpha系数分别为行为支持领悟0.621,情感支持领悟0.642,人格支持领悟0.708,父母的压抑0.642,均符合自编研究问卷的信度要求。

主观幸福感量表采用张兴贵编制的 《青少年主观幸福感量表》[12],该量表包括青少年学生生活满意度量表和快乐感量表。其中,青少年学生生活满意度量表由36个题目组成,包含家庭满意、友谊满意、学业满意、学校满意、自由满意和环境满意6个因子,调查儿童对过去几周生活状况的满意度。快乐感量表由积极情感和消极情感2个分量表组成,调查儿童过去一周内所体验到的情绪。生活满意度量表和快乐量表均要求被试采用7级来评定。该量表具有较好的信度和效度(总量表及各因子上的信度介于0.71~0.91之间),是国内目前应用较多的本土化量表。

2.3 调查程序

以班为单位进行团体施测,使用统一的指导语,要求被试仔细阅读并按要求完成整个问卷。主试是经过培训的心理学专业学生,学生班主任担任助手。

2.4 统计分析

采用SPSS23.0对调查数据进行描述性统计、t检验、方差分析、相关分析及回归分析。

3 结果

3.1 留守儿童领悟亲子关系的总体状况及其影响因素

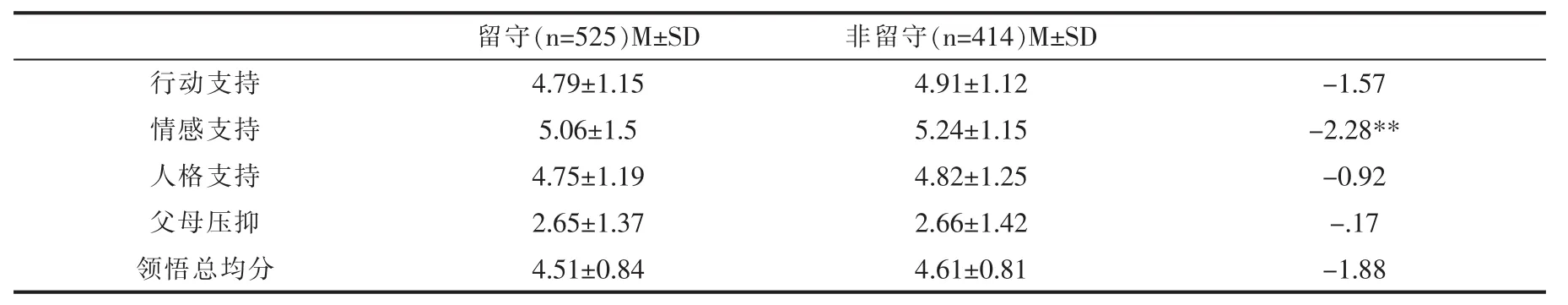

留守儿童与非留守儿童在领悟亲子关系问卷及各维度上的平均得分(M)和标准差(SD)见表1。由表1可知,无论是对亲子关系的总体领悟还是对行动、情感和人格支持及父母压抑四个方面的领悟,留守儿童的得分均低于非留守儿童。但差异显著性t检验表明,留守儿童只对父母的情感支持领悟分数显著低于非留守儿童,而领悟总分差异只达边缘性显著 (t=-1.88,P=0.06),对父母的行动和人格支持分数与非留守儿童则无显著差异。

表1 留守儿童领悟亲子关系状况

由表1还可见,留守儿童的积极亲子关系(行动支持、情感支持和人格支持)分数达中等(4分)以上,而消极亲子关系(父母压抑)分数则较低,表明留守儿童感受到的亲子关系还是比较积极、和谐的。另外,留守儿童领悟到父母对自己的最大支持是情感支持,其次是行动支持和人格支持,感受到父母的压抑分数最低。配对样本的t检验表明,四个方面的领悟分数除行动支持与人格支持之间无显著差异外,其他两两之间的差异均非常显著,P=0.000。

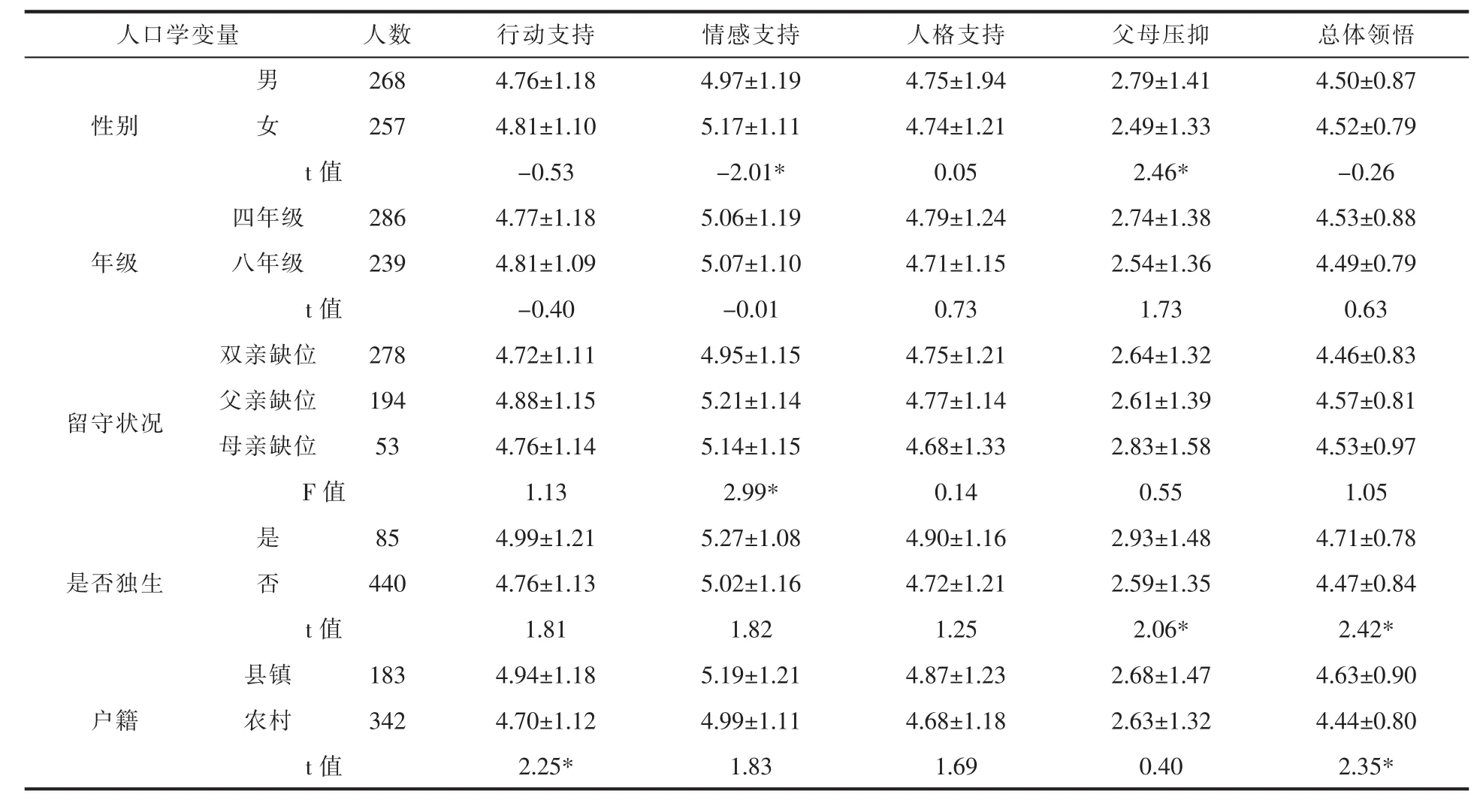

不同性别、年级、留守状况、户籍及独生和非独生留守儿童在领悟亲子关系问卷上的得分及其统计学差异见表2。

表2 留守儿童领悟亲子关系的人口学特征(M±SD)及其统计学差异

男、女留守儿童对亲子关系及其各方面的领悟得分的差异显著性检验表明,男童感受到的父母的情感支持明显低于女童(P<0.05),而感受到父母的压抑程度显著高于女童 (P<0.05),对行动支持、人格支持与总体亲子领悟上的得分不存在性别差异。

无论是亲子关系的总体领悟,还是对亲子关系的四个方面的领悟,均不存在年级差异,P>0.05。本研究中儿童的留守状况分为三类:双亲缺位(双亲均出去打工)、父亲缺位和母亲缺位。单因素方差分析表明,留守状况影响儿童对父母的情感支持的领悟,F=2.99,P<0.05,双亲缺位儿童领悟到最低的情感支持,其次是母亲缺位儿童,父亲缺位儿童感受到的情感支持分数最高。事后比较显示,双亲缺位留守儿童感知的情感支持分数显著低于父亲缺位儿童。对亲子关系的其他方面的领悟,三类留守儿童之间均无显著差异。

独生子女与非独生子女在父母压抑上的得分存在显著差异,独生子女感受到的压抑程度显著高于非独生子女;对亲子关系的总体领悟上,独生子女的得分也显著高于非独生子女,t=2.42,P<0.05。结合在行动支持和情感支持上的得分(两个维度上的得分差异,均达到边缘性显著,P=0.071,P=0.069),表明独生子女领悟到的亲子关系总体上要比非独生子女积极。再者,来自城镇儿童的行动支持领悟和总体领悟得分显著高于来自农村的儿童 (t行动=2.25,P<0.05;t总体=2.25,P<0.05),表明他们认知到的亲子关系也更为积极。

3.2 留守儿童的主观幸福感现状分析

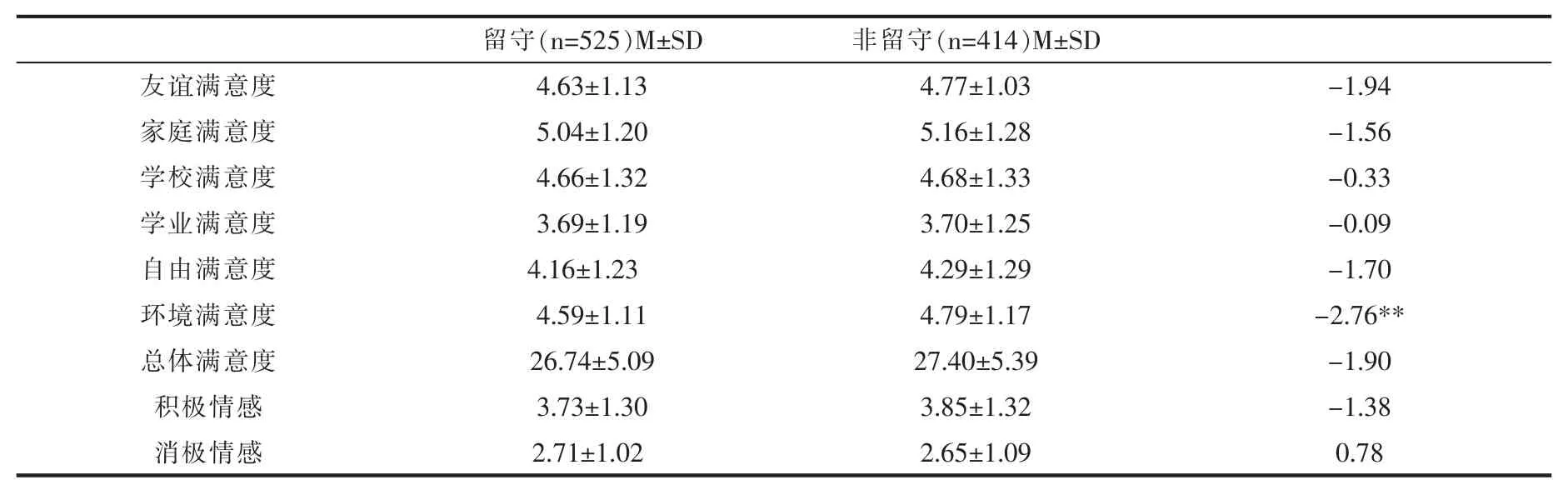

留守儿童与非留守儿童在主观幸福感总量表及分量表上的平均得分(M)和标准差(SD)见表3。由表3可知,无论是留守儿童还是非留守儿童,他们的主观幸福感总均分 (分别为26.74/6=4.46,27.40/6=4.57)超过中等值(4分),在各因子上(除学业满意度)的得分也在中等以上,表明两个群体的主观幸福感水平均在中等以上。除消极情感因子外,留守儿童虽在生活满意度及其6个因子、积极情感因子上的得分都低于非留守儿童,但只在环境满意度上的得分差异达到显著性水平(t=-2.76,P<0.01),在友谊满意度和总体满意度上的得分差异只达边缘性显著,t=-1.94,P=0.052;t=-1.90,P=0.058,在其他因子上的得分差异都没有达到统计学意义。这表明,留守儿童只对环境的满意度偏低,对友谊、家庭、学校、学业、自由的满意度与非留守儿童无异,体验到的情绪与非留守儿童也无区别。

表3 留守儿童与非留守儿童主观幸福感差异的t检验

3.3 留守儿童领悟亲子关系与其主观幸福感的关系分析

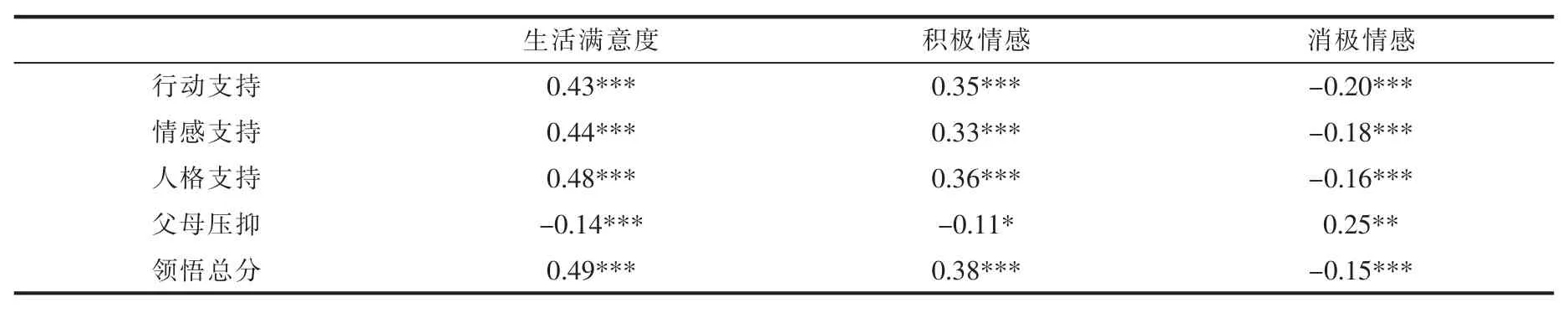

为探讨留守儿童领悟亲子关系与其主观幸福感的关系,首先采用相关分析,考察领悟亲子关系的不同方面与主观幸福感不同维度的相关程度与相关方向,结果如表4。由表可知,无论是对亲子关系的总体领悟,还是对亲子之间的行动支持、情感支持、人格支持和压抑感受,与留守儿童的生活满意度、积极情感和消极情感均存在显著的相关性。其中,行动支持、情感支持、人格支持和领悟总分与儿童的生活满意度和积极情感体验有着极其显著的正相关,与消极情感体验有着极其显著的负相关;父母压抑感受与生活满意度和情感体验有显著负相关,与消极情感体验有显著的正相关。

表4 留守儿童领悟亲子关系与其主观幸福感的相关分析

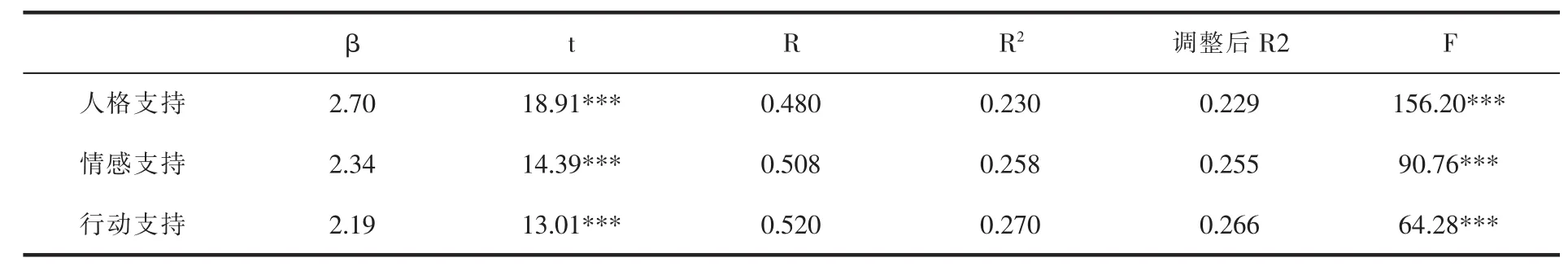

为进一步探讨留守儿童领悟亲子关系对其主观幸福感的预测作用,以主观幸福感为因变量,以领悟亲子关系各因子为自变量,进行逐步回归分析。从表5可以看出,在预测主观幸福感时,人格支持、情感支持与行动支持逐步进入回归方程,这三个预测变量对主观幸福感的多元相关系数是0.520,决定系数为0.270,调整后的决定系数为0.266,三个变量联合解释主观幸福感的27%的变异量。显著性检验显示,回归方程达到极其显著的水平,F=64.28,P<0.001,证实认知支持、情感支持和行动支持对主观幸福感确有较为可靠的预测作用。

表5 留守儿童领悟亲子关系与主观幸福感的逐步回归分析

4 讨论

4.1 留守儿童领悟到的亲子关系总体上是积极的

本研究表明,除对情感支持的领悟外,留守儿童对亲子关系的总体领悟及对行动、人格支持和父母压抑的领悟与非留守儿童均无显著差异。且与非留守儿童相似,留守儿童对亲子关系的认知总体上是积极的、和谐的。这既是父母努力构建良好亲子关系的结果,也是留守儿童对亲子关系的认识水平得到提高的结果。

近些年,随着经济的发展、网络的高度发达,外出务工父母通过手机微信、QQ、电视等多种渠道认识到良好的亲子关系在子女教育中具有重要的作用,并在实际行动上积极与子女建立和谐关系,在物质、行为、人格等各方面提供良好支持。首先,父母尽力为子女提供优越的物质支持。与子女分离实属无奈,但父母内心对子女仍抱有内疚感,因此他们省吃俭用,尽可能为子女提供最优越的物质条件,满足子女的各种物质需求。这样,留守儿童在物质生活上并没有感受到比非留守儿童差,甚至还要强。其次,父母加强了与子女的联系。对279名农村留守儿童的亲子关系状况进行调查发现[6]:大多数外出打工父母与留守儿童之间的关系基本良好,一、两个星期之内保持一次联系的有70.6%,且父母主动联系的有69.6%。而联系频率对儿童亲子关系亲密程度的感受具有很强的预测作用。陈亮等人[6]就发现,亲子联系频率越高,留守儿童自感的亲子关系亲密程度越强,且多数儿童(85.7%)自感亲子关系亲密程度良好。再次,父母开始关注儿童的人格发展,提供较好的人格支持。随着积极心理学的相关理念在生活中扩散,父母逐渐认识到孩子的自信心、自尊心、好奇心等心理品质对其人格发展的重要性,逐渐放下父母权威,平等与孩子谈理想、谈人生目标,注重培养孩子的自信心、守护孩子的自尊心,保护孩子的好奇心。如此,父母逐渐成了儿童学习的榜样,成为儿童心目中的理想人物。

父母尽力构建良好亲子关系的同时,社会、学校及家庭也在努力提高留守儿童对亲子关系的感知水平与感恩心态,通过感恩教育、亲子关系讲座、孝道宣传等活动让儿童从认知上明白父母外出务工的原因,并在态度上接受父母外出的现实,在情感上感恩于父母对自己提供的生活条件。这样,他们总体上感知到的亲子关系就是积极的、和谐的,并与非留守儿童的领悟水平相似。

然而,情绪是一种状态,具有即时性和短暂性,在生活、学习当中遭受的挫折需要及时调节与梳理,快乐与忧愁也需要有人来及时分享或分担。相比非留守儿童,留守儿童的父母远离自己,再加上他们工作又繁忙,留守儿童的情绪与情感需求在很多时候就难以得到父母的及时回应,导致他们感受到的情感支持相对要低。

4.2 留守儿童对亲子关系的领悟受多个因素影响

本研究显示,性别主要影响留守儿童对父母的情感支持与压抑的领悟,表现为男生感受到的情感支持低于女生,而体会到的压抑则高于女生。这与社会对男孩的性别角色定位有关。相对于女孩,社会和家庭对男孩提出了更多的要求和目标,对男孩赋予了更高的期望和责任,期望男孩成绩更加优异、心理更加成熟、承担家庭责任的能力更强。但由于心理发展领域与发展速度的性别差异[13],在实际的学习与生活中,中小学男生的成绩并不理想,心理成熟时间也比女孩晚,承担能力也相对弱。理想目标与现实表现的差距一方面让男孩产生较多的挫败感,另一方面又会客观上增强男生对父母情感支持的需求。而当父母因工务繁忙难以及时回应男生的情感需求时,容易引发男生较低的情感支持感,而产生较高的父母压抑感。

留守状况也影响儿童对情感支持的领悟,表现为双亲缺位留守儿童领悟到的情感支持最低,而母亲缺位与父亲缺位儿童之间无显著差异。原因与前面的分析相似,双亲均不在身边,难以及时捕捉儿童的情绪变化并帮助儿童排解不良情绪,分享快乐情绪。总体上,独生子女领悟到的亲子关系要好于非独生子女,但感知到的压抑也要强于非独生子女。其原因在于,独生子女不仅承载了家庭的全部期望,也集万般宠爱于一身。因此,他们既能领悟到父母实实在在的各方面支持,同时也会倍感父母施加的压力。还有,来自城镇的儿童感悟到的亲子关系比农村儿童要积极,这可能是因为城镇父母的教育观念更积极,既能提供良好的亲子支持,又能教育子女去感知生活,懂得感恩。年级对儿童领悟亲子关系并没有显著影响。

4.3 留守儿童的主观幸福感达中等以上水平

与非留守儿童相似,留守儿童的总体主观幸福感水平达中等以上;除环境满意度外,留守儿童对生活的满意度与非留守儿童没有显著差异;两个群体间的快乐体验也无实质不同。这一结果与多个研究相类似[5-6]。所以如此,与留守儿童自身逐渐发展的优势资源和积极心理品质有关。

积极心理学认为,个体都有自身的优势资源[14](P26)。 留守儿童存在以下优势:⑴成长分化的优势,是指儿童走出与父母的共生圈,在精神上成功与家庭分离,顺利地独立成长和社会化。父母外出务工,基本失去对孩子生命成长的控制,留守儿童在身体、情绪、选择等方面大多能自主,在成长中不需要与父母的权威做斗争,减少了精神羁绊,有利于生命自主,形成成长分化的优势;⑵自主抗逆的优势。留守儿童逐渐理解父母外出务工的意义,在认知上接受留守生活并适应,在情绪上学会发泄负面情绪,不压抑自己的感受,在行为上自我照顾,承担家庭责任,努力学习,实现健康成长[15]。这两大优势有助于留守儿童形成积极的心理品质。韩旭(2014)调查发现[16],留守初中生的15项积极心理品质与非留守初中生的差异均不显著,他们的勇敢、执着、乐观、求知力、爱等积极品质分数均处在中等以上水平,而宽容品质甚至达到很高的水平;同时,积极心理品质与主观幸福感有显著的相关性,即积极品质分数能显著预测主观幸福感指数,积极品质维度越多、品质越好的个体,越容易感受到生活的美好,体验到较高的幸福指数和积极的情绪。

环境满意度因子由5个项目组成,主要陈述被试对周围的风气、治安、设施、便利、和平宁静等的满意状况。留守儿童一般会在寒暑假随父母到务工所在的城市生活一段时间,(或者通过父母对城市的描述),对大城市发达的经济、便利的交通、完善的设施、良好的治安等有较深的印象,并与家乡的环境进行对比,隐约形成家乡不如外地的认知。而非留守儿童并没有这种比较,所以仍保持家乡美家乡好的初始印象。如此,对比非留守儿童,一旦与环境有关的问题摆在留守儿童面前时,容易唤起他们对大城市的印象和向往,从而压低了对目前居住环境的满意度。

4.4 留守儿童对亲子关系的领悟是主观幸福感的重要组成部分

本研究还表明,留守儿童对亲子关系的领悟与其主观幸福感有密切联系。无论是对亲子关系的总体领悟,还是对亲子之间的行动支持、情感支持、人格支持和压抑感受,与留守儿童的生活满意度、积极情感和消极情感均存在显著的相关。这表明,儿童越是感受到积极的亲子关系,其体验到的生活满意度就越高,快乐、幸福、自信等积极情绪也越多,而自卑、焦虑、紧张等消极情绪越少;反之,如果儿童感受到父母的压抑越大,消极情绪就越可能伴随儿童,导致其主观幸福观水平更低。还有,感受到的人格支持、情感支持与行动支持三个变量对留守儿童的主观幸福感有显著的正向预测作用,即这三方面的领悟分数越高,儿童的主观幸福感越强。

本结果与陈亮等人[6]的研究相似。他们发现,留守儿童对亲子关系亲密程度的认知及对亲子分离状况的感受对主观幸福感具有显著的预测作用。如果留守儿童自感与父母的亲密程度良好,父母是为了改善家境迫不得已外出打工,就不会产生被父母遗弃的感觉,就有相对良好的自我感受和自信,表现出独立、乐观、积极的发展和成长倾向。因此,儿童对亲子分离状况的认识和体会比分离现象本身影响更大,即儿童如何认识所处环境对其主观幸福感的影响比对所处真实情况本身更为重要。如果儿童与抚养人的关系更为和谐,或者因父母外出打工而家庭经济状况有所改善,或者儿童自身的情绪体验不那么敏感,对亲子关系现实的认识更为理想等都会对亲子分离可能带来的负面影响有所缓解。所以,对亲子关系的认知是影响留守儿童主观幸福感的重要成分,当前主观幸福感反映了留守儿童对自身留守状态的认识、态度和情绪体验。主观幸福感来源于积极认知,尤其是对相对不良环境的积极认知。

传统心理健康教育倾向于把留守儿童作为弱势群体并以“问题”为研究取向,多数研究发现留守儿童心理问题较多,引起了社会大众对留守的固定看法。本研究表明,留守儿童领悟到的亲子关系比较积极,其主观幸福感水平也较高。因此,我们不应该把留守儿童看作弱势群体,并对他们“污名化”。本研究同时还启示,未来研究可以从留守儿童领悟亲子关系与主观幸福感的关系着手,通过教育、团辅、咨询等方式对留守儿童进行有效干预,进一步提高其亲子关系领悟水平,进而提高主观幸福感。

5 结论

留守儿童领悟到的亲子关系总体上是积极的,与非留守儿童无显著差异;性别、留守状况、是否独生子女、户籍等变量影响留守儿童对亲子关系的领悟。留守儿童的主观幸福感水平达中等以上;留守儿童对亲子关系的领悟是主观幸福感的重要组成部分,对主观幸福感具有显著的预测作用。