古诗今曲,贵在求新

—— 艺术歌曲《杨柳枝词》创作特色探析

2019-01-18

(内蒙古艺术学院音乐学院 呼和浩特 010010)

艺术歌曲这种音乐体裁,由被称为“艺术歌曲之王”的奥地利作曲家舒伯特确立,是一种诗歌与音乐相结合的歌曲创作形式。与普通抒情歌曲相比,其更加强调声乐与钢琴的一体化创作,且以作曲家个人感受为主体,因而艺术性较强。内蒙古作曲家李世相创作的艺术歌曲《杨柳枝词》,即是较典型的一首中国化艺术歌曲,也是其较早期的代表性作品之一。

一、词曲构思上的契合

唐代著名诗人刘禹锡诗:“塞北梅花羌笛吹,淮南桂树小山词。劝君莫奏前朝曲,听唱新翻杨柳枝。”这首唐诗表达出一种提倡“解放思想、勇于创新”的时代精神。其中“梅花”“桂树”“杨柳枝”等,均为当时的词牌名。歌曲寓意“不必唱老调子”而沉迷于过去,要唱“新翻杨柳枝”来追求新的变革。作曲家根据诗的“唐代”背景,选择了中国古典诗词曲牌中惯用的“曲调思维”形成歌曲的旋律,借鉴了如“满江红”“阳关三叠”等较为公认的中国古典音调感,使人在听觉上更有时代的“亲近”感。

歌曲创作在音乐方面体现出了许多创新性。以中国七声调式为旋律基础,但不拘泥于某一种调式,而是将“清乐、雅乐、燕乐”三种七声调式混合运用,其中强调雅乐增四度风格音调形成特点。清角、变宫、变徴、闰“四个偏音”的合理巧妙运用,较大地丰富了旋律的特色,并凸显了中国古典音乐风格。此外,古代“琴歌”形式的钢琴织体弹法及音响模拟,使歌曲在音乐织体上具有了浓厚的中国风味,在总体音响上与古诗词韵律形成一种默契。歌曲的旋律也没有声种上的限制,只要调高合适,美声、民声、男声、女声均可演绎,这种独唱声部的设计也具有不拘一格的开放性,可以获得更为广泛的传唱机遇。凡此种种,均能感受到作曲家在音乐创作上的创新性追求。

作曲家在创作该歌曲时(1987年)正为我国改革开放的初期,大胆“下海”、追求革新,已成为那一时期的新潮流。在此社会大背景之下,作曲家选择了“杨柳枝词”这首富有创新精神的古诗而谱曲,应该说是有着现实性考虑的。唐代古诗与现代歌曲创作之间,在表现求新精神内涵方面形成了高度的契合。

二、独特的结构设计

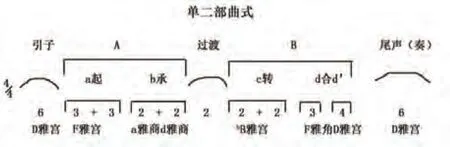

从乐谱表面结构上看,歌曲是分有引子和尾声(奏)的单二部曲式结构。但如果深入分析其内部结构组织,会发现此表面单二部结构的内部四个乐句,其实是由中国传统的“起承转合”的四句体乐段构成,其结构图示如下:

歌曲的首尾调式调性为呼应写法,A段和B段进行了多次转调。引子为六小节,与尾声的长度相同。乐曲的两个乐段宏观上看为四大乐句,即中国传统歌曲的“起承转合”四句体,前两句是呈示段,后两句是副歌部分。由于歌曲本身气息较长,从微观上来看,每一个大乐句又可以各自划分为小句子:“起”句为两个情绪逐渐递增的小乐句构成;“承”句较第一大句短,音区逐渐回落;“转”句中一个大跳音程将音乐情绪推到高点;而“合”句仍然在较高音区展开发展乐思并收束全曲。

宏观角度分析全曲结构,两个乐句为一个乐段,每一句都为新材料的情绪递增写作,可以看作是西方曲式结构中的无再现的单二部曲式。两个乐段的句子并不是方整型的,但是通过图示可以看出,A段的b句和B段的c句都为四小节,两端的乐句为六小节和七小节,在结构上形成一种类似于“镜像结构”的形态,即从中间向两端延展的对称方式。这样,该歌曲的结构即形成了西方单二部曲式结构原则与中国传统“起承转合”逻辑的有机结合,外部的结构变化关系与内部的对比统一相契合,听起来给人一种既有对称之美又有发展上的动力性,这样的结构处理方式非常巧妙而有灵性。

三、民族化的变调思维

这首歌曲以中国特色的七声调式为基础,其中作者最具有创新性的调式运用是将“清乐、雅乐、燕乐”三种七声调式混合,因此产生非某一种传统七声调式的音阶音程关系,并强调不协和音程增四度,用以造成艺术歌曲内部的听觉矛盾和内在的戏剧性。如:引子第1小节为D雅乐宫调式,第2小节转为A雅乐羽调式,第3~4小节交互运用这两个调式,第5~6小节又转至d清乐商调式。

A段的a句第6~12小节以F宫调式为基础,围绕d羽音进行了雅乐和清乐的混合运用,即加入了变徵、清角音。b句的第13~16小节为a商(G宫)雅乐调式,之后转d商为主音,插入变徵和闰两个偏音混用,形成雅乐和燕乐调式特征。

B段的C句第19~22小节是c商雅乐调式(bB宫)。d句第23~25小节将F清乐宫调式与A雅乐宫调式混合,d句为第26~29小节回到D雅乐宫调式。尾声(奏):第30~35小节为D雅乐宫调式。

整首歌曲听起来调性一直在游移变化着,但又不是西洋音乐中的明确转调效果,而是利用“偏音”的巧妙出现来达到调性变化的效果,听来风格意韵幽长。

四、中国式的旋律展衍

A段主题乐句(a句):弱起节奏动机(杨柳格诗韵)强调增四度的雅乐风格。环绕骨干音婉转起伏,具有古诗词的“吟诵”性。b句“弱起节奏”韵律保持,强调统一性,旋律线条呈反向趋势,在总体风格一致之下自由展衍,总体旋律由上至下,趋于收束。

B段(c句):仍贯穿“弱起节奏”之韵,音调采用上行八度大跳进行,旋律节奏伸展、气息拉宽、音区上移,速度稍提升,力度加强等,以多方面较大的变化来强调对比性。d句再次贯穿“弱起节奏”旋律,音调再移高(三度),情绪进一步推进,形成全曲高潮乐句。旋律展衍方式仍然与上三句保持风格上的统一,利用音区变化、远关系变调、钢琴织体上的和声变化、大起伏音型配合等手段,与歌声共同抒发出“激情向上”的情感。第二个d句实则为第五乐句,因为是第四句诗的再次重复谱曲,在渲染情绪的同时更加强化了“合”的收束性,并使段落结束得更充分。

尾声(尾奏):再次利用“弱起音组”的模进变化,补充了情感抒发,并逐步将歌曲拉回到主题乐句中的“吟诵”意境,在形成全曲统一性的同时,营造出意犹未尽之感。

歌曲旋律以“抑扬格”式的弱起音组为贯穿全曲的核心因素,在全歌五个乐句中的四个乐句头部加以运用,并在尾声中再次变形强调。虽然歌曲各乐句间没有曲调重复,但此弱起音组的贯穿,已使得歌曲充满逻辑性。整歌旋律流畅优美而起伏跌宕,但毫无西洋作曲技法的痕迹,旋律的展衍方式完全是“中国制造”。

五、古琴化钢琴声部创作

该歌曲钢琴伴奏的写作是非常有特点的,织体融合中国化的五声音阶,织体形态闲散之中暗含韵律,古筝或古琴的演奏方式及音韵明显,体现于以下几个方面:

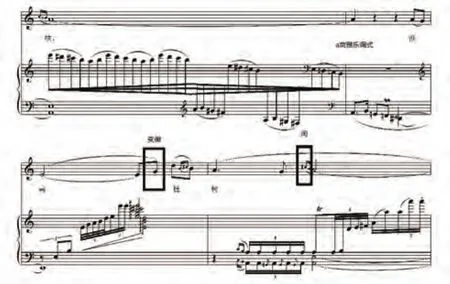

1.古琴(古筝)化钢琴音乐织体为基调,散意性节奏,古筝弹奏法意蕴,五声化琶音,五声化音阶等。

上例中,钢琴织体形态为高音声部与中音声部轮替进行的五声化分解和弦,低音声部加强和声效果,演奏技巧同时运用了较宽音区的滑音奏法,音响效果与古筝极为相像。乐曲中此类织体经常出现并贯穿全曲,大大提升了中国风的意境。

2.和声上的大二度音程的强调、增四度“雅乐特征音程”贯穿(第2拍)、附加音和弦为特征等做法,既获得了和声上立体化效果,也建构起了和声上的民族特色。

3.复调手法——音调模仿、支声复调,对比支持、呼应对答等手法的运用,与和声构成融为一体,形成了乐曲多声部组织上个性化特点。

歌曲第16小节末尾旋律在钢琴的高音声部间隔一小节时值再次出现,这种模仿复调使钢琴的间奏与前后的音乐主题联系更加紧密,在听觉上强化了歌曲旋律。与此同时,歌曲的旋律与钢琴的旋律也为相差两拍子的对比呼应式复调关系;第15小节的歌曲旋律与第16小节钢琴声部的高音旋律基本相同,但是稍后出现的钢琴声部旋律加入了一个前缀音进行了装饰出现,类似民间的支声复调。由上例可见,短短三小节中,同时运用了各种复调写作手法,与主调写作手法结合给乐曲带来更强的艺术化“装饰”,做到了声乐与钢琴的完美结合。

结语:

该歌曲在词曲腔调结合方面也非常注重诗词的语言韵味,在旋律展衍过程中几乎每个字的发音都与汉语四声腔调吻合,诗词的“吟唱性”与歌曲的“抒情性”达到了良好的统一。旋律充分借鉴发挥了现代声乐的演唱技巧,如“高音区、长气息、强力度、大共鸣”等歌唱观念,以期达到跌宕起伏、淋漓尽致的情绪渲染。非对称结构的单二部曲式宏观上有“起、承、转、合”逻辑,但微观上并不简单表现为四乐句形式,在较自由的多乐句组合中,音乐情绪环环相扣。作为艺术歌曲不可忽视的钢琴声部,在保持“琴歌”韵味的同时,也充分发挥了钢琴的多声部情绪烘托、意境营造、内涵深化、支持歌声等作用。尤其是前奏与尾声(奏)的创作,营造出一种“古风古韵”的儒雅之风与情境,并前后呼应,构成了歌曲整体上的“严谨、对称、呼应”的逻辑,使歌曲的艺术性得以增强。

该歌曲问世30年来,经常在歌唱家们的音乐会上演唱,并形成了“美声版”“民声版”“朗诵版”“乐队版”等多种风格与形式的表演方式,是一首比较经典的中国音乐风格艺术歌曲。对该歌曲的全方位深入分析,可以为更好的表演提供依据,其创作上的许多成功经验也非常值得学习与借鉴。