民间放映和线下观影活动中的文化消费场景

—— 成都“叢林文化”案例分析

2019-01-18

(四川音乐学院管理系 成都 610021)

一、研究缘起与综述

从电影《百鸟朝凤》制片人下跪求排片事件开始,业界媒体和学界都掀起了一场关于艺术电影市场困境的讨论。艺术电影作为小众产品,独立影像作为地下“非卖品”,文艺片作为叫好不叫座的类型,近年的研究中在文本阐释和电影美学讨论之外也显示出了市场研究的导向,即供给优质的艺术电影,以及让艺术电影找到观众,这两个议题。第一个议题,涉及到电影节展和文化政策如何发挥准尺和助推的作用进而给予供给端支持。其中,在电影节展传统的探索发现功能被强调的同时,张献民老师在近年的学术讨论中再次强调了电影节展策展人必须负起建立标准的责任[1]。周铁东呼吁政策应扶持从全球范围内解决艺术院线的供给问题[2],奚美娟呼吁艺术影院和艺术院线的建设是电影产业健康发展的保障[3]。第二个议题,是伴随着中国电影产业火热发展的浪潮而生,艺术电影市场化的研究有很多结合西方艺术院线的成功运营经验和具体作品商业反馈,从营销[4]和受众分析[5][6][7]的角度将艺术电影从销售方式和评价体系上比对或并入商业电影的逻辑。这两个议题从宏观和微观上回应了院线诉求,同时也显示出了生产端的供给不足和消费端的观众隐形。

上述研究显示出的困境事实上是一个艺术电影市场是否存在的问题,并试图用建立艺术影院和艺术院线的方式生成市场效益。然而,艺术院线的缺失和市场的不可见不代表电影没有被消费。目前国内对于艺术电影作为文化产品的文化消费相关研究比较稀少。影展一直被认为是一个艺术电影被观看和消费的重要场所。张献民提出了一个“渠道”观点,认为节展事实上是第二渠道,相应的是“资本创建的市场”的第一渠道和网络为代表的第三渠道。此访谈中独立电影制作者还提出“参展是唯一能够做到看与被看的渠道”[8]。这与日本学者[9]关于北京观影俱乐部的研究成果不谋而合,认为通过在民间放映组织中观看电影,使得独立电影成为了社会现实,提供找到流通渠道和展示空间的机会。此外,饶曙光提出振兴艺术电影产业发展的“生活情境”要素[10],关注观众审美取向引导和培育。沙丹提出艺术影院的“小微化”“差异化”运营思路[11]也体现出艺术电影消费过程的独特诉求。陈晓雯的研究提出“艺术电影院线的本质之一是影迷文化和观众自我的身份认同”,认为“艺术影院的商业逻辑思维是密切围绕着如何去营造影迷文化所产生的”[12]并援引李思雪对BFI的研究提出艺术影院经营的思路[13]。将对于艺术电影市场化这一议题转向到艺术电影作为文化产品的特质与文化消费场景的特殊性的分析。周孟杰的硕士论文从传播的角度细致地考察了迷影组织民间放映的小众传播影响力,认为其作为大众传播的补充形式有重要的意义[14]。这几个研究在跳出院线思维的同时关注了艺术电影消费的文化性分析。

民间放映活动作为小型节展,作为艺术电影的消费场所,已经通过独立电影节展的影响力走入了大众的视野[15]。民间放映组织在电影产业中充当什么样的角色,是否仅限于“代办”[1]或亚文化群体的抱团取暖行为,是否对电影产业整体发展的供给端有所启示或消费端聚合观众群体有所贡献?本文针对上述问题考察了成都民间放映组织“叢林”,通过对主理人的深度访谈和线下观影活动的参与观察,以探究线下观影活动作为文化消费活动在电影产业中的生产性作用。

二 、作为文化消费的线下观影活动

线下观影活动代表的文化消费场景是本文关注的重点。首先,日本学者对于中国独立电影观影俱乐部的研究已经证明,线下观影活动能够提供一个公共领域,关于电影文本涉及的社会现实和电影作为媒体缺位背景下的为社会发声的作用使得独立影片消费者在这个公共领域之中进行意见交换[16]。这一点在中国独立电影的文本研究中非常明显,“反映社会现实”或是“底层诉求”①成为了早期中国独立电影和独立纪录片的关键内核。第二,作为小型或微型的节展,民间放映活动受限于规模和地方性质,削弱了电影节展中的节日经济功能[17]、文化交换功能[18],而增强了教育功能[1],在文化消费的场所中促成生产。第三,从文化资本的角度分析线下观影活动涉及两个层面,首先是参与者所拥有的文化资本与文化消费场所的匹配问题。英国学者[19]关于低收入地区消费艺术电影的实证研究展示了文化资本理论中参与者的文化资本与文化消费场所不匹配带来的不适感,证明文化资本为基准的社会分层是如何阻碍艺术电影消费的。本文在此研究基础之上将线下观影活动看作文化资本的协调机制,在展示、传播、交换中调节着参与者知识的配比,消除了参与者的不适感,进而通过产品的稀缺性和参与者的身份认同形成封闭排他的文化消费空间,生成了艺术电影需要的知识性场域和要求的观众。第二个层面根据布尔迪厄的文化资本理论[20],文化资本与经济资本一样可以通过积累获取,本文探究线下观影活动形成的文化消费的教育功能,观影俱乐部作为一个非正式获取文化资本的场所,参加线下观影活动则是一次次积累资本的过程,文化资本通过迷影身份确认得到合法化。

此外,文化消费与都市文化生活紧密相连,文化生活是由都市中的大大小小的文化组织提供的。文化组织、文化产品和文化消费者共同构成了一个文化生产和消费场域。戴安娜•克兰认为都市之间在城市文化组织的数量和形式上有很大差异,她指出纽约这样的都市文化组织的形式最为全面[21]。就独立电影或者艺术电影放映的情况看,上海和北京无疑占有了供给侧和消费端的绝对优势(二者在共同具备优势的同时还具有差异优势):北京具有相当明确的国家资源,上海具有以上海国际电影节为核心节点的资源网络。根据作者的研究,以成都为代表的城市在都市文化世界构成的角度来说,更多地体现出了“民间”和“自治”性质,即:以小型文化组织为主要和典型的组织形式,以生产者和消费者之间的非正式网络关系形成一种较为封闭的文化生活。这种封闭性主要体现在排他性上:消费者更多的被“要求”为参与者,与生产者在组织者创造的文化消费场景中共同验证他们所具有的特殊知识:电影审美标准电影评价体系以及由身份认同和行为指南共同构成的观影文化。

本文描述和分析线下观影活动的文化消费场景,展现出一个生产性的空间,并分析电影制作者、策展人、观看者是如何共同维护这一空间的知识性;知识和身份是如何在这一场所之中流通和转化。以探求民间放映组织在构成另类的中国观影文化[9]之外是如何在电影产业中起到生产性作用。

三、案例研究:成都民间放映机构“叢林”

(一)“叢林”放映活动概况

成都民间放映机构“叢林文化”始建于2011年,七年间已经发展成为成都本地最重要的线下观影活动发起者,在作为巡展本地合作机构的同时已经成功独立策划多个主题影展。位于明堂创意园区的NUSPACE已成为成都艺术电影、独立电影消费最重要的场所。根据叢林微信公众号和在豆瓣网作为主办方的活动发布统计,在2016年1月~2017年12月之间,举办37个系列放映活动,总放映场次达到100场。每场观影人数从20几人到100多人,并在所有观影之后进行映后讨论活动,嘉宾涉及电影主创人员、学者、策展人和社会团体参与者等。

从活动类型看,“叢林”的展映活动包含四个大类,首先是作为独立文化推广机构进行的独立策展,这一部分也是作为该组织的品牌标识和本土标签的活动,充分体现了策展人的偏好和本地观众的兴趣。独立策划是指仅限成都的小型影展,包括LOVE KNOWS NO GENDER酷儿影像展(2017年7月)、与法国独立文化推广机构的艺术家作品展“Suzan Pitt 的奇异动画世界——活力与欲念交织的影像”(2017年4月)、波兰电影节(未成功举办),以及与成都或川渝地区相关的独立影像文化推介,即特定影片的首映会和主创的映后交流,如《冻土》(主创皆为四川本土人士,2017年9月),《白猴子》(题材取自川渝地区,2017年6月),国际艺术动画展映中的成都优秀青年动画单元(2017年11月)等活动。这类活动中的文化组织充当了本地文化媒体,以策展趣味偏好和本土化吸引力向本地观众进行趣味推介。第二类是与各国大使馆文化中心等国内外文化机构的合作放映活动,放映均为多城放映当中的成都站,多从大型影展中精选出某单元或某系列影片的本地放映。合作机构和活动包括第三届中法环境月(法国大使馆,2016年10月)、第四届中法环境月(法国大使馆,2017年9月)、法语电影荟萃(法语联盟,2017年3月)、法语区电影邂逅(法语联盟,2016年3月)、极地光影(挪威和瑞典大使馆文化交流中心,2016年5月)、北极电影俱乐部(挪威和瑞典大使馆文化交流中心,2017年3月)、第五届德国电影节(德国电影协会和北京德国文化中心、歌德学院,2017年11月),比如国际艺术动画电影中挑选了大师单元和成都单元作为本展映主题。这一类放映体现了文化组织的小型或者微型节展功能,在促成文化交流、形成文化矩阵[17]和探索发现新锐创作三个层面发挥着作用。第三类是作为国内独立电影文化组织联盟(如“齐放”和“FIRST青年影展”)的成员和本地主办方,正如“齐放”的宣言:“既然有金鸡,就要有独立;既然有百花,就要有齐放。”②在这类的活动中,文化组织作为联盟的一员构成了非正式的放映组织网络,为中国独立电影文化展览传播提供重要本地展映渠道和城市拼图,同时也与整个联盟形成了多城多元的景象。通过联盟的资源向本地观众推介中国独立电影发展的大方向,也借助展映聚拢了川籍青年导演回到本地,为创作者和文本提供本土反馈。第四类是与独立电影文化相关的文化展览活动,并不限于放映活动,如展览“国际实验动画手稿影像展”(2017年11月),课程“电影工作坊计划:制造电影”(2016年10月~12月)。此时的观影俱乐部显现出了城市公共文化空间的类博物馆功能,文化组织者利用城市的硬性和软性文化设施[22]将文化生产和文化消费行为聚合,并发挥超越电影放映欣赏的社会作用。

从活动举办场所可见,大部分的场所位于合作创意园区的专门放映场地NUSPACE。据主理人所言,相较学校、书店和商业电影院的放映合作,自己的场地在时间上和映后交流讨论的把控上更有灵活性。民间放映组织并不强调主流商业影院的消费氛围与附加消费需求,相反,更看重放映空间是否能创造一个艺术、独特的甚至是具有一定排他性的“艺文生活”的感受。因而,以创意为名、以创意聚集的园区是非常重要的硬件设施。此外还可见一些合作放映活动会选在具有艺术片偏好的商业院线或是书店,这两种场地都能够满足“映后交流讨论”这个不可或缺的艺术电影观影行为。

从组织网络看,广泛的与文化机构和民间放映机构合作,成为多城活动中的一个节点,本土独立文化组织完成连接了城市间、文化间和生产、消费间的桥梁。线下观影活动是本土受众向文化资源分布不均衡的一种对抗性回应。这种不均衡体现在两个方面,一方面是中小型城市和超级都市相比文化消费的供给性不足,在电影的领域,片源、活动场所、策展人才等软硬措施都体现了北京、上海等超级都市的压倒性优势。另一方面也体现在主流商业与艺术、独立之间的总体发展不均,艺术电影市场相对商业电影供给侧的不可见性和不稳定性。在文化消费这一场域,艺术片的“可见性”,即“我所在的城市是否拥有艺术电影这一消费选项”,也同创意园区一样,是城市文化生活自我表征中的一个重要部分。

在建立艺术院线的呼声下,在文艺片取得票房成绩和资本关注的产业背景下,在独立电影创作者进入主流商业世界的成功案例参照下,民间放映组织事实上提供了一种游击式的、自下而上的,自发的渠道和场所,为艺术电影的放映和观看提供了丰沃的民间土壤。

(二)“叢林文化”的知识生产

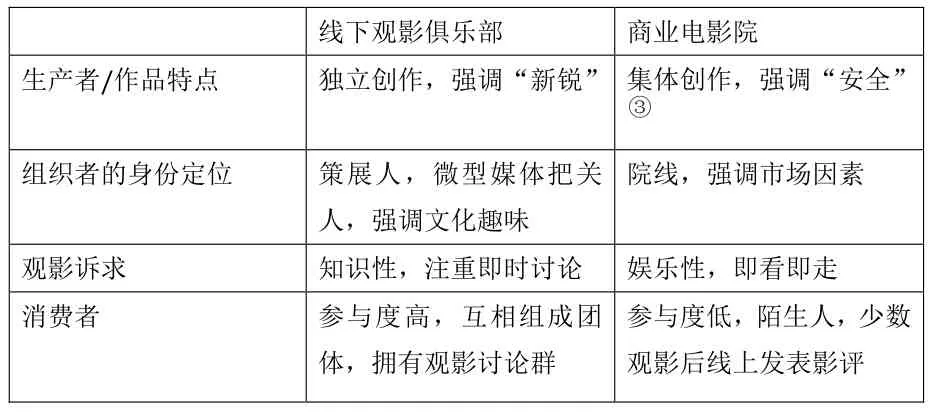

综合线下观影活动的策展情况、观影场所和消费者特征,下表勾勒出了与商业院线观影活动相比的独立观影俱乐部的消费特点:

线下观影俱乐部 商业电影院生产者/作品特点 独立创作,强调“新锐” 集体创作,强调“安全”③组织者的身份定位 策展人,微型媒体把关人,强调文化趣味院线,强调市场因素观影诉求 知识性,注重即时讨论 娱乐性,即看即走消费者 参与度高,互相组成团体,拥有观影讨论群参与度低,陌生人,少数观影后线上发表影评

由上表可见,以民间放映组织为代表的中国独立电影观影文化在强调一种贯穿整个观影活动的知识性诉求:首先,观看的作品象征某种排他的、稀缺的、象征趣味的知识,这种知识一方面与某种文化背景紧密相连,比如北欧各国的文化风貌,另一方面与电影知识相关,比如电影美学和关于标准的知识,即最根本的知识:什么是艺术电影,什么是独立文化。

其次,观看的场所是知识性的,从硬件上看是以创意为名而不是商业为名的创意园区,或是分享艺术活动的美术馆,这些硬件设施创造出一种被知识环绕的氛围。从软件上看,映后交流往往集中在主创(电影生产知识的拥有者)、电影或艺术学相关学者(电影学或美学专业知识的拥有者)、策展人(趣味的拥有者或把关人)这三者身上,三者作为知识拥有者的代表主导了关于电影的讨论话语,为观影者作为参与者,提供了知识空间,也使他们通过参与文化活动获取文化资本成为了可能。

第三,映后交流讨论行为④作为非常重要的一环为青年电影创作者提供了社交的空间。青年电影创作者并不仅仅是参展影片的生产者,他们往往来自观看者。独立电影于体制和资本的独立性,成片的实验性和相对于安全对新锐的强烈诉求赋予了青年影像爱好者创作的冲动和付诸行动的条件。正如韩鸿等学者关于“参与式影像”[23][24]的研究中指出的“赋权”概念,在独立影像创作领域,独立电影文化的兴盛是技术、观念、文化组织和文化活动共同作用的结果。其中文化组织和民间放映活动为青年电影创作者提供了社交的空间,这种社交空间不仅发挥了社交作用,同时还是一个生产性的空间,在这个空间之中,创作者是一个被扩大的概念,一方面,创作者的作品可能来自参与者的反馈,也就是说在某种程度上与参与者共同创作,或者,创作者来自参与者,也就是说参与是为了获得创作的知识、验证自己的知识,进而促进已有或即将开始的创作。另一方面创作者与参与者所形成的知识交流空间能够促进整体创作者的生产,无论从质量还是数量上。第三,这个社交空间通过创作者和观看者的参与和互动,一边能够确保已有的本地观众充分及时的对艺术电影或独立影像作品资源的可接触性,一边还能通过现场社交和线上讨论相结合,通过小众传播[14],将更多的人推介进入这一个相对封闭的小圈子中来,形成了虽缓慢但稳定且可见扩张的市场和受众,这一批受众不同于主流商业电影的受众,他们的身份会在观看者、评论者和创作者之间互相转化。他们对于知识的诉求一方面体现了他们自身所占有的文化资本,另一方面也体现了他们对文化资本积累的意愿。

四、线下观影活动的三个维度

(一)教育维度。首先线下观影活动通过组织者的挑选与推介,将组织者的知识转化成了活动产品,我们可以从研究中发现线下观影活动的内容和类型往往与组织者的教育背景相关[25],在这个步骤中,组织者首先解决了受众对特殊文化商品的接触性,正如被访问者所言“我们组织独立电影或者艺术电影的观影活动首先是解决一个可见性的问题”,对艺术电影、独立电影这一门类的文化产品是否知情,是一种稀缺的,有身份区分能力的知识。第二,这种知识不经由大众传媒和商业院线传播,而是经由线下观影活动组织者传播,通过基于自身品味的挑选和特定语言范式的推介以及特定组合形式的展览,组织者起到了知识展示和把关的作用。第三,这种知识包括一系列的标准,比如,什么是合格的艺术电影,如何观看艺术电影(怎么做才是一个合格的艺术电影观众)。观影者通过接收推介到亲临活动现场到达成消费的过程中,在观影活动所构成的场域中验证了自己所拥有的知识,和组织者、其他参与者交换了知识,解决了可见性的同时,通过这样的消费过程,无论是知识获取积累的层面,还是知识交换论证的层面,都达到了促进生产的目的。也就是说,线下观影活动此时是一个非正式的学习场所,是一个非正式知识的流动场域。从这个角度看,独立电影放映活动形成的文化消费场所,可以被描述为一个自愿(自费)学习的场地。

(二)亚文化场景维度。观影行为的亚文化性首先体现在组织者的“代办”性质之上。从“叢林文化”的活动看有两类代办性质,一类是以电影题材和文本为内容聚合亚文化群体。活动主题是酷儿和LGBT群体的主题独立电影放映,电影文本和题材涉及到的群体本身具有亚文化特征,在观影后讨论过程中形成了非常活跃的气氛,被访谈者称“我关于这个群体的知识都是从这场活动习得的”。另一类则是观影者诉求和身份认同的构建。首先对艺术电影和独立电影的知识性诉求是观影者主动区分影迷身份的重要指标。通过基于品味消费选择将自己归属于艺术与商业,独立与主流的不同群体当中,这一过程无论是诉求上对商业和主流的抵抗性,还是通过消费不一样的文化商品所产生的身份认同,都构成了一个与商业电影院不同的场景。电影结束后会仔细观看演职人员表,放映结束后要加入交流讨论。这样的观影行为指南在一次次线下观影活动中得到确认、形成规范,最终将参与者培育成艺术电影商品合格的观众。从组织者的角度,举办观影活动,对活动参与者也有一定的要求,这种要求需要影迷自身理解并接受约定俗成的行为指南,也要求影迷在活动中接受关于行为指南的“培训”。如主理人所言“艺术电影需要给对的人看”,线下观影活动,此时提供了这一群体从确定身份到达成行为的场景。

(三)市场维度。在艺术电影拥有专门专业院线的国家和地区,专门和专业的艺术院线的存在显示了该地区至少在以下几个方面已经水到渠成:1.拥有片源的充足供给;2.拥有一批已经培育成熟的,数据上可见的具备艺术电影消费习惯、趣味和需求的观众;3.拥有如同主流商业院线移植或者平行的电影消费配套软性环境和逻辑,即由电影节展奖项、媒体把关人、专业影评人等营造出的软设施。在电影市场和政策的支持下,专门的艺术院线已初见雏形,但生产端片源的紧缺和消费端观众的隐形是产业与学界共同关注的困境。我们能够看到,这些小型文化组织和小型的观影活动事实上已经形成了一股自下而上自发自洽的力量,正在为艺术电影市场生长形成重要的土壤;已经从一种另类的观影文化,逐渐发展到为主流电影工业与艺术电影的观众形成隐形的嫁接。从地下创作到独立电影文化,再到艺术电影的重要组成部分,和主流电影工业艺术片的重要供给。主流院线无法做到在观影形式上,或是排片优先级上,或者票房反馈上给予艺术影片足够的空间,院线能够保证某些艺术电影的放映,但是对于艺术电影观众的参与需求无法得到满足,或无法即时满足,这削减了艺术电影观影步骤,延迟了生产者与消费者在艺术世界场域中发生互相作用的契机。加上独立影片又涉及审批等一系列的限制,这种延迟和滞后更加明显,线下影展活动提供了一种从另类的观影行为到具象的文化实践空间的可能性。

结 语

民间放映和线下观影活动,已经形成了一个自发的、具有生产性的文化消费场景,为艺术电影的放映提供了一条非常重要的民间渠道。对线下观影活动的研究,为艺术电影放映和观众诉求提供了非常重要的视野。对民间放映组织的关注能勾勒出目前艺术电影在院线外的流通情况。很多学者试图以市场调研的方法对艺术电影的观众进行素描与分析,得出基于观众年龄、受教育程度、职业和经济状况的归集,这是国内艺术电影市场化呼吁的结果和响应,是艺术电影试图类型化举措的一个步骤,从市场的角度调研能够指向的是艺术院线的缺失,艺术电影观众的不可见和不可控,即艺术电影市场资源分布不均的事实。因而,笔者认为更应当重视对于民间放映和线下观影活动的研究,即关于这一文化消费场景中各元素的研究之中,这些元素不是生产、销售、受众的市场性元素,而更多的是文化资本的积累、文化消费空间和身份认同构建中组织者和参与者基于文化产品的互动过程,以揭示艺术电影在生产和消费上的特殊性。

同时,线下观影活动能够为城市中的个体提供一个文化实践的空间,这个空间嵌套在一个个的放映厅中,创造出一种“艺文生活”⑤的实践领土,正如城市竞争中对于硬件措施和文化遗产的重视,这种实践空间即为城市中的个体对自己进行的,在互联网打破空间界限中的,向文化资源充裕地区的一种看齐。民间独立电影放映活动形成的文化消费场,可以被描述为一个自愿(自费)学习的场地,线下观影活动的组织者通过组织放映活动,生成了非常重要的教育功能,使得消费与生产之间紧密相连,在消费的过程中生产了围绕知识的观众、电影自学者和电影工作者。

注释:

①“叢林”,主理人访谈中语。

②见“齐放民间放映”微信公众号介绍。

③事实上,独立电影文化研究者认为目前的独立电影拥有新的“策略”,即“安全”因素成为独立电影人自觉考虑的问题,并将此作用力下的创作称为“新独立电影”(李洋,慕味儿《中国新独立电影的时代到了》)。作者认为电影市场中独立电影走向商业院线的成功案例并不能作为独立电影人自觉“安全”求存甚至摒弃“新锐”的分水岭,“新锐”与否与其代表的独立精神和自由表达传统仍是区分独立与主流、文艺与商业的重要内核,无论是创作意图维度、营销策略维度还是受众分需分层的维度。

④在作者参加的几次放映活动中,参与者提出讨论的问题包含电影制作技术(编剧技巧)、电影美学(电影文本讨论)、纪录片伦理等方面,并且有观影者与自己正在进行的创作进行比对的讨论。

⑤详见“叢林”七周年总结,来自“叢林”微信公众号。