意识形态与翻译:彝族叙事长诗《阿诗玛》经典身份建构研究

2019-01-17黄琼英李睿祺

黄琼英,李睿祺

(1.曲靖师范学院外国语学院,云南曲靖655011;2.上海师范大学外国语学院,上海200234)

一、引言

《阿诗玛》是彝族撒尼人用彝语创作的少数民族口头文学,主要流传于云南省石林彝族自治县彝族撒尼人聚居区,20世纪50年代《阿诗玛》开始了其翻译文本经典建构之旅。汉译本、英译本、法译本、德译本、俄译本、日译本、世界语等多种语言外译本以及电影、电视剧、京剧等的译创,从不同的角度共同演绎和建构着少数民族经典《阿诗玛》。叙事长诗《阿诗玛》2000年入选《中国百年百部经典文学作品》,《阿诗玛》是这部作品集中收入的唯一一部少数民族文学作品,2006年被列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。我国少数民族优秀文学作品浩如烟海,《阿诗玛》作为中国少数民族文学跨文化翻译传播的成功典范,其经由翻译成为中国乃至世界文学经典的过程研究,学术价值不言而喻。

多元系统论创始人伊塔玛·埃文-佐哈尔(Itmar Even-Zohar)将“经典”(canonicity)区分为静态经典(static canons)和动态经典(dynamic canons)两类。动态经典是“指一种文学模式试图通过系统经典库来建立其在译入语文化、文学系统中的能产(productive)原则,为译入语创作起典范作用”[1]。这种经典状态是某些行为或行动作用于某些材料的结果。对于系统动态化进程来说,动态经典化是经典的真正建构者,这个动态经典化过程涉及到“促成文本,尤其是其所代表的‘文学模式',成为经典化形式库的各种动态的、活跃的社会文化因素”[1]。美国翻译理论家安德烈·勒菲弗尔(AndréLefevere)提出:“翻译理所当然是一种对源语文本的改写。所有的改写,无论意图如何,都是反映某种意识形态和诗学,并以此操纵文学在特定社会以特定方式发挥功能。”[2]意识形态是“操纵”翻译文本成为译入语经典的最为活跃的社会文化因素之一。“从译作的选择、译者翻译策略的选择、译作的出版与发行、译作的接受与评价等等方面,翻译都打上了意识形态的烙印。”[3]本文在对彝族撒尼叙事长诗《阿诗玛》翻译过程及其经典化过程进行描述的基础上,进一步探讨在《阿诗玛》动态经典化过程中,主流意识形态是如何“操纵”《阿诗玛》翻译文本的生产,并促成其经典身份建构的。

二、《阿诗玛》的翻译与其经典身份的建构

《阿诗玛》的经典化过程始于20世纪50年代。20世纪50、60年代,中国政府组织了大规模的搜集、整理和翻译民间文学的活动,活动主体主要是文化干部,方式是深入到各少数民族地区,与当地人民同吃、同住、同劳动。《阿诗玛》就是这一时期进入汉语文化圈视野的。来自中国人民解放军滇桂黔边区纵队的文艺工作者杨放把偶然听到的用撒尼语口头吟唱的《阿诗玛》翻译为曲谱和汉语,于1950年在文艺刊物《诗歌与散文》9月号上发表。1950年11月25日的《新华月报》第三卷第一期进行了转载,这个汉译本名为《圭山撒尼人的叙事诗〈阿斯玛〉——献给撒尼人的兄弟姐妹们》,是《阿诗玛》最早的汉译本。这个译本是阿斯玛以第一人称的叙述方式,叙述了自己的成长,后由父母兄嫂做主“把我嫁到别人家”,三年之后遭到公婆和丈夫的虐待的故事。译者杨放在译本的开头写道:“‘阿斯玛'(原名可怜的阿斯玛)是活在撒尼人民口头上的一篇劳动人民的史诗,它闪耀着人民的光辉四射的智慧,是一颗还埋藏在人民地层里的五彩斑斓的大宝石。”“我们应该把它整个地挖掘出来,洗去芜秽和泥沙,让它的光辉照亮我们新民族诗歌的殿堂。”[4]杨放在译本的最后写道:“《阿斯玛》具备了撒尼人民的朴实、天真、沉默……的一切特质,同时,充满了千百年来悲惨境遇所造成的哀怨,这是一篇革命的,浪漫的叙事诗,又是一首中国妇女在罪恶的封建炼狱里挣扎奋斗的悲剧。”1953年朱德普把其汉译本《美丽的阿斯玛——云南圭山彝族传说叙事诗》发表在《西南文艺》10月号上。这个汉译本同样是阿斯玛以第一人称的叙述方式,叙述了自己的成长,后由父母做主嫁到富豪家,遭到夫家虐待,于是决定逃跑回家,在途中被岩神所害,最后变作回声的故事。不久,这个故事被昆明军区政治部京剧团改编为京剧,地主热布拜对农民阿诗玛的迫害——抢婚,是这个文本的主题。这些文本受到当时云南省委宣传部的关注,吸引了北京有关部门的视线,最后促成了1953年官方对《阿诗玛》进行了有组织的、全面的资料搜集、整理和翻译。

1953年在云南有关领导的重视下,云南省文工团组织了圭山工作组到石林圭山地区进行了《阿诗玛》的发掘、整理、翻译工作。1953年《阿诗玛》被官方定为发掘、整理和翻译的对象,其缘由正如当时在云南省委宣传部工作,倡议并组织参与了《阿诗玛》汉译本生产的黄铁所言:“一方面是由于《阿诗玛》的强烈诱惑力,它就像高尔基所形容的,像‘一股股清新的甘泉';一方面也由于《阿诗玛》本身还未完全定型,它在流传中存在着捉摸不定,甚至混乱和不够完整、健康、优美的地方,也必须迫使我们做一些去芜存菁、去伪存真的工作。”[5]1954年黄铁、杨知勇、刘绮、公刘的汉语译创本《阿诗玛——撒尼人叙事诗》发表在《云南日报》副刊《文艺生活》栏目上。这个译本的源语文本为圭山工作组所搜集整理的20份不同的“异文”,这些“异文”都是根据彝语口头讲述文本转译的,彝文书面抄本完全没有进入到汉文译者的视野。这些“异文”有体现婚姻矛盾、家庭矛盾等不同的主题以及不同主题统辖下的情节,译者把主题定为反抗统治阶级的婚姻掠夺,情节也围绕这一主题展开。翻译《阿诗玛》的目的是“创造社会主义的民族新文化”[6]以及“提供文艺工作者向民族民间文学学习和借鉴参考”[5]。

20世纪50年代出现了以1954年黄铁、杨知勇、刘绮、公刘汉语译创本《阿诗玛——撒尼人叙事诗》为源语文本的汉译外高潮。英文版《中国文学》于1955年第1期和第3期选译了长诗《阿诗玛》,英译本名为“Ashma”, the Oldest Shani Ballad;1956年外文出版社出版了《阿诗玛》的俄文版本ACMA;1957年外文出版社出版了戴乃迭(Gladys Yang)英译本Ashima、何如法译本Ashma,这两个译本的前言是相同的,对源语文本有这样的叙述:“《阿诗玛》是一首富有民族特色的叙事长诗,由云南彝族撒尼人民以口口相传的方式一代又一代地流传至今。”“多年来撒尼人民常常通过吟唱阿诗玛的传奇故事来表达他们对自由和幸福的渴望,以及对统治阶级的憎恨之情。”“中国是一个多民族国家。在封建统治阶级的残酷统治下,少数民族受到了残酷的压迫和歧视,阻碍了少数民族文学的发展。尽管如此,充满劳动人民智慧的民间叙事诗一直口口相传,流传至今。自中华人民共和国成立以来,各民族兄弟姐妹组成了一个大家庭,在这个大家庭中人人平等,大家的生活日益幸福。与此同时,少数民族文学也得到了应有的重视和保护。《阿诗玛》的整理和出版为我们树立了一个正确评价及发展少数民族文学的榜样。”[7-8](上面引文为作者自译)这些外译本对源语文本的审美价值都持肯定的态度,译文都忠实地再现了源语文本“反抗统治阶级的婚姻掠夺”的主题思想。

《阿诗玛》汉译本发表并获得巨大反响后,1956年上海海燕电影制片厂决定把《阿诗玛》搬上银幕,电影剧本发表在1957年4月号的《人民文学》上。作为符际翻译所生产出来的文本——电影《阿诗玛》,秉承了长诗“反映阶级压迫与反抗”的这一主题,但把阿诗玛和阿黑的关系定为恋人关系。电影《阿诗玛》是我国第一部彩色宽银幕立体声音乐歌舞片。1950—1965年期间,杨放汉译本被转载1次、收入论集1次,黄铁汉译本再版6次,黄铁汉译本被官方出版机构外文出版社、《中国文学》(英文版)杂志社选为对外译介的源语文本,1960年黄铁汉译本因译者被划为“右派”,而由李广田重新整理翻译。1961年李广田汉译本再版1次。“文化大革命”开始后,电影《阿诗玛》被作为“修正主义大毒草”遭到封杀,1966—1976年期间,无任何《阿诗玛》新译本出现,也无任何《阿诗玛》译本再版。1976年“四人帮”被粉碎后,电影《阿诗玛》再次引起人们的关注,于1979年获批上映,1982年获得第一届西班牙桑坦德国际音乐最佳舞蹈片奖。1977—1989年期间黄铁汉译本再版3次,李广田汉译本再版2次,1981年外文出版社再版戴乃迭英译本,黄铁等对第一个汉译本进行修订并出版。

20世纪80年代以后,再次掀起了《阿诗玛》翻译的小高潮。这个阶段的翻译,对源语文本的选择主要侧重于一些较为权威的《阿诗玛》的彝文手抄本,译者大多数为彝族学者。1984年彝族学者昂自明翻译所选源语文本为毕摩李科保保存的《阿诗玛》古彝文手抄本,他的译本“无论从行文风格、诗体格式都基本上忠实于原古籍抄本,尤其难能可贵的是这一译本照顾了口语诗歌的特点与民族语言特色而显得生趣盎然”[9]。1985年马学良、罗希吾戈、金国库、范惠娟的《阿诗玛》彝文、国际音标、直译、意译四行对照译本所选源语文本为毕摩金国库所收藏的彝文手抄本——“应是当时所见到的最好善本”。1988彝族学者黄建明、昂自明、普卫华译本以及1999年彝族学者黄建明、普卫华、日本学者西协隆夫的彝文、国际音标、汉文、彝文、英文、日文对照译本的源语文本为4个彝文手抄本校勘而成,这个译本“是目前所能见到的彝文翻译本中较好的一部,汉文翻译也尽量体现了彝文抄本的内容和形式”[10]。这一阶段译本都保持了彝文手抄本原本的意识形态,并未像20世纪50、60年代译本那样过多渲染阶级矛盾和反抗压迫等。

20世纪90年代,全国上下大力发展经济,国家提出大力发展文化经济和文化产业。毕宏志指出:“长诗具有形成阿诗玛文化产业的潜在优势。只有将具有潜在文化产业的文化,进行文化投资,才能最终形成现实的文化产业,获得经济效益。”[11]为促进石林县域经济的发展,石林县委县政府提出要加大民族文化保护和开发的力度,要运用新的手段对叙事长诗《阿诗玛》进行进一步地挖掘、开发和利用。这一时期,不同的部门、不同的企业、不同的媒介对《阿诗玛》进行了重新的阐释和演绎。如由石林县政府投资,中、韩两国电影工作者共同演绎的电视剧《阿诗玛新传》;由常振国主编的《中国旅游全览·石林》以及石林旅游网上的《阿诗玛的故事》等。这些文本有的与进入文学经典库的《阿诗玛》文本在某些方面有所不同,而有的则是重新创作。这一时期,《阿诗玛》作为彝族撒尼人的文化标识和形象大使,在族际交流、国际交流中赢得了广泛的声誉,《阿诗玛》已经成为国际“彝学”重要的研究领域之一。

三、意识形态与《阿诗玛》的经典化

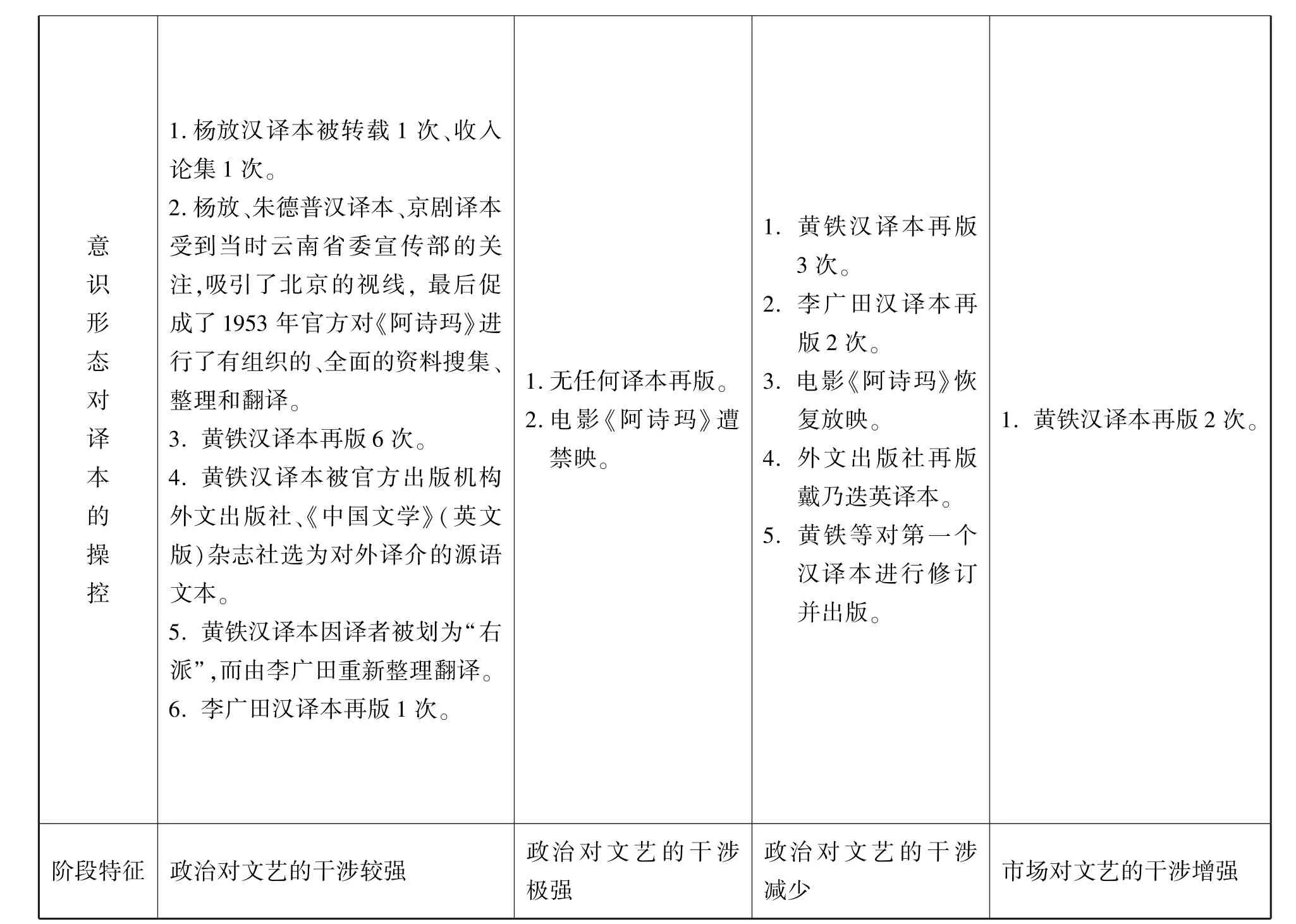

根据不同阶段主流意识形态对《阿诗玛》翻译文本生产操控的特点,我们把意识形态对《阿诗玛》经典身份的建构过程分为四个阶段:1950—1965年、1966—1976年、1977—1989年、1990 年以后。意识形态对《阿诗玛》翻译文本生产的操控主要体现在对源语文本选择的操控以及对译本的操控等方面,具体情况如表1。

表1 意识形态对《阿诗玛》翻译文本生产操控四个阶段情况表

意识形态对译本的操控1.杨放汉译本被转载1次、收入论集1次。2.杨放、朱德普汉译本、京剧译本受到当时云南省委宣传部的关注,吸引了北京的视线,最后促成了1 9 5 3年官方对《阿诗玛》进行了有组织的、全面的资料搜集、整理和翻译。3.黄铁汉译本再版6次。4.黄铁汉译本被官方出版机构外文出版社、《中国文学》(英文版)杂志社选为对外译介的源语文本。5.黄铁汉译本因译者被划为“右派”,而由李广田重新整理翻译。6.李广田汉译本再版1次。1.无任何译本再版。2.电影《阿诗玛》遭禁映。1.黄铁汉译本再版3次。2.李广田汉译本再版2次。3.电影《阿诗玛》恢复放映。4.外文出版社再版戴乃迭英译本。5.黄铁等对第一个汉译本进行修订并出版。1.黄铁汉译本再版2次。阶段特征 政治对文艺的干涉较强 政治对文艺的干涉极强政治对文艺的干涉减少市场对文艺的干涉增强

1949年新中国成立以后,中国共产党和新政权确立了马克思主义意识形态的主导地位,开始构建新中国国家意识形态,在社会各领域开始实施变革立新的举措,对文学艺术也提出了新的规范要求。1949年中华全国文学艺术工作者代表大会把毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》确定为新中国文艺工作的总方针,强调文艺是为人民大众服务这一方向。“这种新文艺政策极大地改变了中国文艺的发展方向,客观上也推动了人们对民间文艺的重视。如何提升民间文艺,重新回到群众中去,发挥教育和宣传的作用,成为这一时期民间文艺发展的重要问题。”[12]66-67这一时期政治对文艺的干涉较强。20世纪50年代,杨放的“这是一篇革命的,浪漫的叙事诗,又是一首中国妇女在罪恶的封建炼狱里挣扎奋斗的悲剧”的表述;朱德普汉译本关于“富豪家”的表述;黄铁、杨知勇、刘绮、公刘的汉语译创本关于“反抗统治阶级的婚姻掠夺”主题的确定;京剧以地主和统治者热布拜对农民阿诗玛的迫害——抢婚为主题;电影《阿诗玛》对长诗“反映阶级压迫与反抗”这一主题的秉承;外译文前言对《阿诗玛》阶级意识及立场的阐释以及忠实再现源语文本“反抗统治阶级的婚姻掠夺”主题思想的翻译等等,都说明了经汉语文化圈译者的改造后,意识形态较为复杂的《阿诗玛》已经完全符合国家主流意识形态和文艺政策。圭山工作组的汉文整理本都是根据彝语口头讲述文本转译的,毕摩的书面手抄本并没有纳入搜集整理的范围,这也与当时主流意识形态对民间文艺的新规范有关。“人民性”和“阶级性”作为民间文艺的标识,当时被划为统治阶级的毕摩所记录和收藏的《阿诗玛》自然也就不属于民间文学,也就不在新中国民间文艺搜集整理范围之内了。而电影《阿诗玛》的禁映是由于它不符合当时的主流意识形态和文艺政策,即极左势力的意识形态。十一届三中全会召开后,中国的国家意识形态发生了根本性的改变,文艺政策也发生了根本性的变化,这一时期政治对文艺的干涉减弱。随着文艺界“百花齐放、百家争鸣”方针的恢复,电影《阿诗玛》得以恢复放映,这也是由于它符合当时的主流意识形态,即拨乱反正、改革开放的意识形态。20世纪80年代以后,随着改革开放、思想解放的进一步深入,文化复兴和价值输出的任务被提上议事日程,民族身份及民族意识得到提升。国家意识形态开始强调所有民族都是平等的,每个民族都应该得到平等的尊重和对待,人们应该尽可能地展现不同民族真实的历史和文化,少数民族的独特文化和生活方式应该得到更多人的关注和了解。这一时期的少数民族典籍整理和翻译工作更有组织性与计划性,少数民族对自己的典籍和文化极为珍视。这个阶段《阿诗玛》的翻译,对源语文本的选择更加关注其权威性,作为彝族文化传承人的毕摩所保存的《阿诗玛》彝文手抄本无疑是最佳的选择。这个阶段,一些民族意识觉醒的彝族学者带着强烈的民族意识形态,出于保存和传承民族文学文化以及复兴民族语言、文学、文化的目的,以非常严谨的态度、科学的方法对《阿诗玛》的源语文本进行了选择和翻译。《阿诗玛》通过汉译、外译以及京剧、电影等符际翻译已经确立了其经典地位。但随着十一届三中全会后,国家以经济建设为中心的改革开放战略的确立,民族文化在社会发展中的作用也日益得到了认识和重视。这一阶段,市场对文艺的干涉增强,石林县为了通过《阿诗玛》来宣传石林的风土民情以及获得更多的旅游收益,而对《阿诗玛》进行了改写和利用。从文化翻译的角度看,这些对《阿诗玛》的阐释和演绎也可以算作是翻译。

从《阿诗玛》汉译、外译以及京剧、电影等符际翻译以及石林县对《阿诗玛》所进行的重构过程,我们可以看到《阿诗玛》能够在翻译中实现其经典身份的建构,首先在于彝族叙事长诗《阿诗玛》文本的人民性以及自身的审美价值。它“是一颗还埋藏在人民地层里的五彩斑斓的大宝石”“它就像高尔基所形容的,像‘一股股清新的甘泉'”等。这些表述说明彝族叙事长诗《阿诗玛》符合当时译入语主流意识形态对文艺作品、译著等的要求,以及读者的审美需求。

其次,彝族叙事长诗《阿诗玛》的译介符合新中国民族形式和国家形象的建构的需要。“当权力准则已经发生变化,经典便会随之而异动。”[13]1949年新中国成立以后,党和政府就一直致力于新中国民族形式和国家形象的建构,民族平等被明确地写入了宪法。这一时期通过少数民族文艺的发掘和整理来宣传新中国的民族政策,促进全国人民形成对多民族共同体的认同,是中华人民共和国意识形态领导工作中重要的一部分。段凌宇指出:“新中国民族形式和国家形象的建构,需要借鉴和发展包括少数民族民间文艺在内的各种文艺形式,‘整理'就是实现从芜杂、多样的民间形态向社会主义新文艺转化的关键环节。”[14]20世纪50、60年代对民间文艺的挖掘与利用得到空前的重视。20世纪50年代《阿诗玛》的搜集、整理以及汉译、外译、京剧、电影等符际翻译热潮就是在这一大背景下出现和展开的。1954年出版的黄铁、杨知勇、刘绮、公刘汉语译创本《阿诗玛——撒尼人叙事诗》在20世纪50年代被再版6次,被官方出版机构外文出版社、《中国文学》(英文版)期刊选为对外译介的源语文本,说明这个译本是构建和谐民族、和谐国家的理想形象,符合宣传新中国形象的需要。通过汉译、外译、京剧、电影等对《阿诗玛》的译介,向国内外读者完美展现了新中国的女性形象,以及撒尼族人民勤劳善良、热爱生活、敢于反抗强暴、追求自由和幸福生活的优秀品质,同时对外宣传了新中国汉彝一家,民族团结一家亲的国家形象。

此外,通过彝族叙事长诗《阿诗玛》这一具有政治利用潜质文本的译介,使其成为经典,而后通过这个经典发挥典范作用。正如译者们所说:“我们应该把它整个地挖掘出来,洗去芜秽和泥沙,让它的光辉照亮我们新民族诗歌的殿堂。”[15]“想将《阿诗玛》大致固定后,把它作为一个文学胚胎,提供文艺工作者向民族民间文学学习和借鉴参考,并使他们在创作或将《阿诗玛》改编成其他文学样式时,有了足够的养料和根据。”“《阿诗玛》的整理和出版为我们树立了一个正确评价及发展少数民族文学的榜样。”[5]由此我们可以看到,《阿诗玛》的译介具有双重功能:一是通过主流意识形态对翻译的“操纵”,促成《阿诗玛》的经典化;二是通过经典化了的《阿诗玛》翻译文本,为新中国文学树立典范,从而使主流意识形态的合法性得到进一步强化。

四、结语

彝族撒尼叙事长诗《阿诗玛》是通过翻译从源语文化场域被迁移至译入语文化场域的过程中,逐渐建构起其经典身份。在意识形态因素操控和影响下,翻译已不是在真空环境中进行的单纯语言转换活动,而是在一定文化场域中的一种文化、文学行为和复杂社会活动。在《阿诗玛》成为经典这一过程中,主流意识形态通过对《阿诗玛》源语文本类型、主题思想的选择,对译本的操纵等方面对翻译文本生产产生影响。可以说,彝族叙事长诗《阿诗玛》正是在主流意识形态的操控下,通过翻译(translating)这一动态经典化过程,来实现其经典身份的建构的。