服务学习教学模式的探讨

2019-01-16

(北京林业大学园林学院,北京 100083)

一、“服务学习”的相关研究

(一)“服务学习”概念的内涵

服务学习是将有意义的社区服务与教育结合,以提高公民责任感,促进社区发展的教育学习模式[1]。服务学习可以增进学生对专业知识的运用能力,培养学生的社会责任感。

服务学习不同于社区服务和志愿活动,服务学习常运用于高校规范课程教学,带有明确的学术培养目标,并具备系统规范的课程设计、规划、评估。服务学习针对不同专业学生各有侧重,强调在服务社会的同时促进学习[2]。此外,在志愿活动和社区服务中,学生主要作为活动的参与者,而在服务学习过程中,学生则需要在教师的指导下,针对社区问题进行方案策划,并参与实施活动。

服务学习对教育工作者提出了更高的要求。Battistoni(2000)[3]指出,民主的、政治的学习不是与生倶来的,需要教育工作者有意识地对相关工作进行强化。教育工作者需要兼顾学术传授、社区需求、学生社会能力的培养。通过服务学习,教师应有意识地引导学生了解当地居民的基本情况及社区基础条件等,通过实时交流和完成学习任务使学生理解服务学习的意义。

(二)“服务学习”的发展历程

服务学习兴起于美国。美国较早具备了相对成熟的志愿服务体系,组建了志愿者服务组织——和平队,开展了多种志愿服务项目,帮助发展中国家和欠发达国家解决贫困、卫生、教育等问题。1967年,美国教育学家罗伯特·西格蒙和威廉·拉姆齐正式提出服务学习的概念,并使之成为沟通课程学习和社区服务的教育新方法[4]。

20世纪80年代,服务学习在美国得到了广泛的认可。1990年美国总统签署《国家和社区服务法案》,确立了服务学习的合法地位。1993年,美国的《国家和社区服务信托法案》为服务学习的开展提供了资金保障。截至2011年,美国有42个州将开展服务学习纳入州政策,有7个州将“服务学习”作为学生的必修课程[5]。目前,服务学习不仅运用于学校课程,各类政府及民间机构也积极响应,许多国家公园如雷尼尔山国家公园、库雅荷加谷国家公园等都有服务学习的机会,在这些地方,志愿者可以开展路径修复、清除外来植物、植物病虫害防治等工作。

目前,服务学习已在多个国家与地区得以推广,21世纪初开始传入中国香港、台湾及天津等地。虽然各高校在开展服务学习时,都根据自己学校的特色、办学条件、专业特点等进行了调整,但总体而言,服务学习通常包括4个阶段:一是发现与准备阶段,这一阶段是学生在教师指导下,对社区进行调查,发现社区存在的问题;二是制定方案阶段,这一阶段是学生与教师一起,运用所学专业知识制定社区服务计划;三是服务与交流阶段,这一阶段是学生与当地社区居民进行交流并实施服务计划;四是反思阶段,这一阶段是学生对总体工作进行总结与反思[6]。

(三)“服务学习”的理论基础

1.经验教育理论与生活教育理论

杜威的经验教育理论源于1896-1903年他在芝加哥大学的教育实践。他的经验教育理论遵循连续性与交互性原则,即经验往往是个人与环境互动而形成的,并在原有的经验基础上进行建构。陶行知师从杜威,他的生活教育理论源自杜威,是经验教育理论的中国化,他提出了“生活即教育”“社会即学校”“教学做合一”的主体思想。

2.库伯的经验学习圈理论

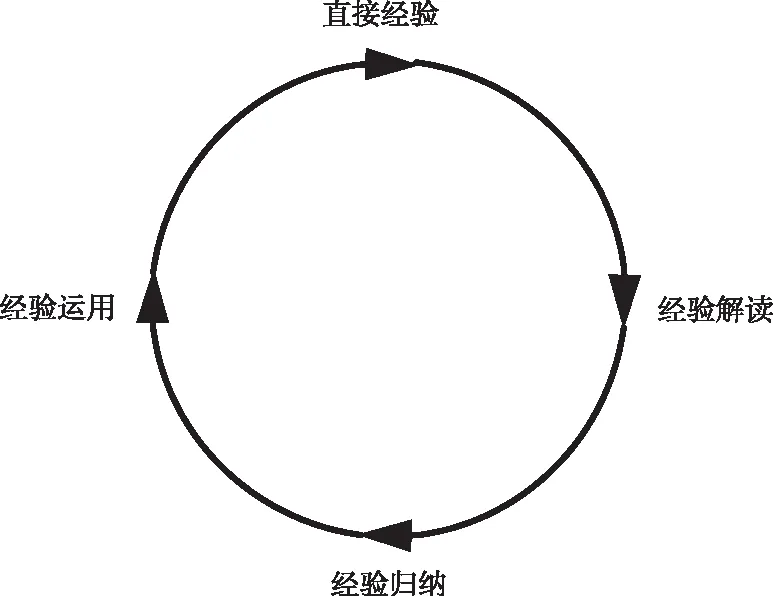

相对经验教育理论而言,库伯[7]的经验学习圈理论进一步细化了学习的过程,他认为学习过程应包括直接经验、经验解读、经验归纳、经验运用等。库伯的经验学习圈理论见图1。

图1 库伯经验学习圈理论界定的学习过程

但是,库伯的经验学习圈理论强调并不是所有的经验都具有教育意义,如一个人在偷盗经历中可能习得罪恶感或侥幸心理。因此,库伯的经验学习圈理论认为,在经验解读、经验归纳时,学习者有时需要引导,从而有效地对经验进行反思。经验需要在运用中得到检验与强化。

二、“服务学习”案例的分析

(一)林中学校——美国爱兰伍德环境学习中心

爱兰伍德环境学习中心成立于1999年,校址位于美国西雅图附近的班布里奇岛,占地约103公顷,是一个为学生提供课外学习并培养学生具备终生环境职责和社区职责的综合型教育中心,主要是为中小学生提供自然教育,为教师提供专业培训,为研究生提供“服务学习”课程。本文主要介绍该中心的研究生“服务学习”课程。

爱兰伍德环境学习中心研究生项目是与华盛顿大学、安提阿大学西雅图分校合作建设的。来自这两个学校的学生用10~13个月的时间在爱兰伍德环境学习中心完成第一学年的“服务学习”课程,之后再返回学校完成剩下的1~2学年课程,主要学位有教育学硕士、教育学文学硕士。

1.采取的培养方式

爱兰伍德环境学习中心对研究生的培养主要包括学术知识学习和实践教学两大模块,但以实践教学为主,其中实践教学与环境学习中心提供的自然教育项目相辅相成。研究生一方面学习理论知识,另一方面指导小学生开展户外穿越、观察动植物、进行艺术创作等户外体验活动。其服务对象主要为4~6年级的小学生,其中超过半数来自低收入社区的学校。

2.服务学习的组织实施

爱兰伍德环境学习中心以让学生接触自然、在自然中学习为出发点,并落实到研究生的培养上。该中心研究生项目以培养教育工作者为主,研究生主要服务工作是为小学生提供自然教育。在爱兰伍德这个社区里,他们兼有教师与学生的双重身份。将教育与学习相结合有助于研究生充分认识、了解、尊重学生背景的多样性,并为今后从事教育工作积累扎实的专业素养。

爱兰伍德环境学习中心强调培养学生的社区责任感,爱兰伍德环境学习中心将社区的概念扩大到人文社区和自然群落的范畴。一方面通过研究生带领小学生接触生态环境,了解自然,培养环境保护意识;另一方面,研究生通过环境教育项目,帮助小学生了解他们所生活社区的自然和文化环境。一位在爱兰伍德环境学习中心学习的研究生说:“经验学习是我选择这个项目的主要原因,大部分教育项目来自书本,而这个项目却是在西雅图社区以沉浸式的体验将书中知识活化”。

(二)社区服务的典范——香港理工大学“生态旅游”服务学习课程

2010年,香港理工大学引进“服务学习”课程,鼓励所有教员和各学术部门去发展各具特色的“服务学习”课程,旨在将社会责任融入到大学教育体系中。为此,香港理工大学专门成立了服务学习办公室。2012年,“服务学习”纳入含学分的必修课程。

“生态旅游”服务学习课程始于2014年,以在乡村发展生态旅游为主题进行服务学习型教学实践。主要课程内容包括评估发展生态旅游的资源条件、学生与当地家庭一起生活并进行文化交流、通过访谈与观察了解当地文化习俗、设计具有创意的生态旅游活动等。本文主要探讨的是2017年在内蒙古吉登嘎查进行的“生态旅游”服务学习课程。

1.课程概况

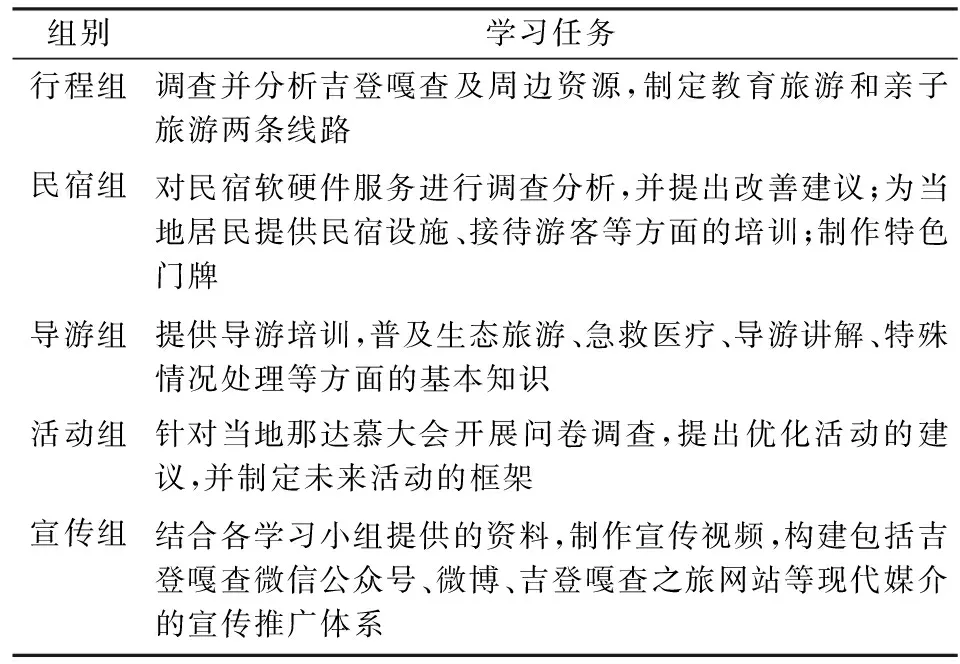

2017年5月30日-2017年6月6日,“生态旅游服务学习”课程于吉登嘎查进行,由香港理工大学与北京林业大学联合开展。团队由4名香港理工大学教师带队,共计32名学生,其中有24名为香港理工大学学生,8名为北京林业大学硕士研究生。团队共分为5组,各小组的主要任务见表1。

表1 “生态旅游”服务学习课程学习小组的划分及任务安排

吉登嘎查(“嘎查”相当于蒙古族的行政村)位于内蒙古鄂温克族自治旗伊敏苏木南部,是鄂温克旗鄂温克族唯一的猎民嘎查,以畜牧业为支柱产业。嘎查共有70户,174人,有草场5 300多公顷,牲畜9 366头。吉登嘎查及其周边有南辉苏木辉道嘎查(天鹅湖和湿地)、红花尔基樟子松国家森林公园等生态旅游资源,其民族文化底蕴深厚,居民仍保持着自己古老的语言、独特的服饰、生活习俗等,具有发展生态旅游的良好的基础。

2.“服务学习”的实施环节

(1)学生短期居住在民宿,了解社区生活和文化

学生在吉登嘎查按小组居住在当地居民家中,停留时间为8天。学生通过与居民交流沟通,了解了他们的生活状况和民族文化。各项目小组还通过问卷和访谈形式了解当地社区对于生态旅游发展的期望。同时学生还帮助他们筹备当地的那达慕大会,并参加舞蹈表演、抢枢比赛、搏克(摔跤)等活动。

(2)学生在教师指导下为当地社区量身打造生态旅游产品

吉登原为猎民嘎查,当地居民以打猎为主,畜牧为辅。近年来,随着环境保护政策的实施,当地居民停止狩猎活动,仅以畜牧业为主要经济支柱,难以满足当地居民日益增长的生活需求。在这里,区域经济的发展与环境保护之间的矛盾日益突出。而生态旅游被认为是实现环境保护与经济发展双赢的潜在有效途径[8]。吉登嘎查具有独特的旅游资源,只因旅游基础设施简陋,且缺少有效宣传,限制了当地旅游开发。

两校学生在调查了社区基本情况后,在教师指导下,提出了构建当地生态旅游发展框架的途径。同时,每个团队根据各自的任务在旅游资源调查、线路设计、节事活动开展、基础设施提升、服务技能培训、生态旅游知识普及、旅游目的地营销等多个方面开展服务工作,并以专题报告的形式,汇报给当地主管领导和社区代表(嘎查达、苏木达),为当地发展生态旅游提供思路。

服务学习就如同旅游地生命周期的探索阶段[9],给当地带来了一定的经济收益。服务学习团队以旅游者的身份入住吉登嘎查后,作为第一批“游客”,在住宿、餐饮等方面让居民得到一定的收益。后续在一些诸如骑马、制作旅游纪念品等旅游活动中,团队成员主动提出以付费形式参与活动。这样,一方面可以帮助当地居民了解和学习发展生态旅游的途径和方法,也为当地居民增加了一定的经济收入。

(3)为学生提供多层次交流体验的机会

服务学习使学生不再是被动的知识接受者,而是学习的主体。首先,为了使课程顺利开展,学生需要主动和教师讨论服务内容,共同解决问题。如导游组与教师共同梳理了培训的知识框架,讨论如何提高当地居民参与培训的积极性。其次,促进了两校不同专业学生的交流,主要体现在小组成员之间的互动交流。最后,促进了学生与社区居民的交流体验。在课程开展过程中,学生受到当地居民的热情招待、他们竭尽全力为学生提供各具特色的家庭美食,让学生体会到鄂温克人的真诚淳朴。根据库伯的学习圈理论,学生通过这一系列的对话,促进了经验的解读与归纳,从而深入理解理论知识,并将知识与实际问题相联系,促进知识的内化。

三、实施服务学习教学模式的效果

(一)培养了学生的综合能力

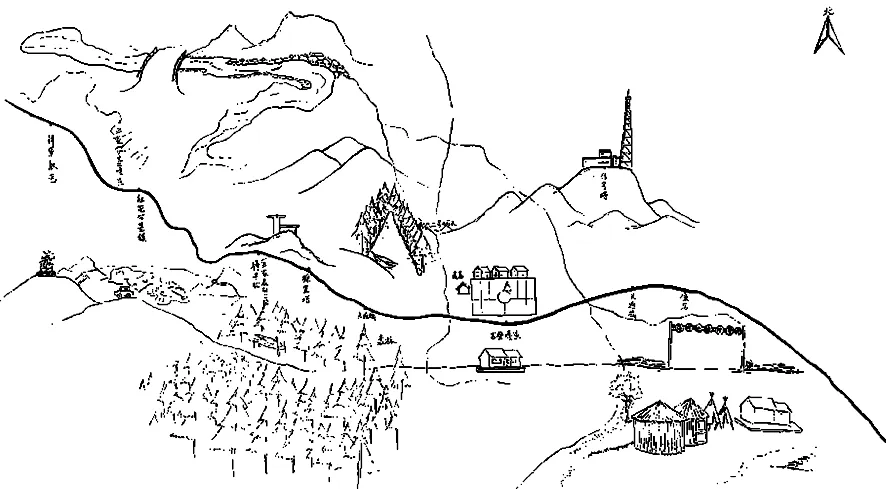

不同于传统教学模式,“生态旅游”服务学习课程对学生的综合能力提出了更高的要求。学生需要到现场去了解开展生态旅游的资源条件,并转换成图片与文字资料,调查成果需要直接向社区居民汇报,提升了学生的沟通、表达和展示能力。学生绘制的当地景点见图2。

图2 学生绘制的当地景点分布图

此外,学生还需要面对及处理一些突发状况,如在当地那达慕大会时,学生对伤员进行伤口处理;民宿与导游组的学生要根据当地实际情况,及时调整培训计划并补充培训材料等。

(二)增强了学生的社会责任感

“生态旅游”服务学习课程让学生不再局限于校园环境,而是在真实的情境中体验社会。学生不仅需要对专业知识进行再思考,还需要考虑个人与团队的关系、团队与社区的关系以及个人的权利与义务关系,进而培养了学生自律、合作、参与公共事务、关注环境问题等素养。

吉登嘎查在住宿、生活用水、交通、购物等方面非常不便,置身于这样的环境,有助于引导学生了解社会的多面性,使学生更加关注社区发展、区域间贫富差距等问题,思考生态旅游能为当地带来的改变。同时,通过教师带队考察周边资源和环境,学生们观察到植被退化、草地沙化、垃圾处理不当等环境问题,学生可以在现场展开讨论和辩论,并对旅游带来的负面影响进行更加深入的思考,并探讨改善措施。

“生态旅游”服务学习课程将社区服务和专业教学结合,是一种新型的课程。运用和推广“服务学习”课程教学模式应以学校和社区为抓手,强化服务学习与课程的结合度,提升服务学习的社会认可度。学校可以将服务学习与扶贫、环境保护、文化传承、区域发展等相结合,在与服务学习契合度较高、便于开展课程学习且社区服务效果较为明显的专业和方向上先行运用,如教育学、农学、林学、自然资源管理、旅游等。在实践经验积累和社会认可度提升的基础上,进一步推广“服务学习”课程教学模式,不断提高“服务学习”课程教学效果。