盆腔异位嗜铬细胞瘤

——2018年读片窗(7)

2019-01-16王龙胜

王龙胜

1 病史摘要

患者,男性,39岁,腰骶部酸痛不适1周。泌尿系彩超提示:盆腔左侧实性包块,患者无尿急尿痛及肉眼血尿等不适主诉。病程中,患者饮食睡眠可,大小便正常,近期体质量未见明显变化。

2 影像检查

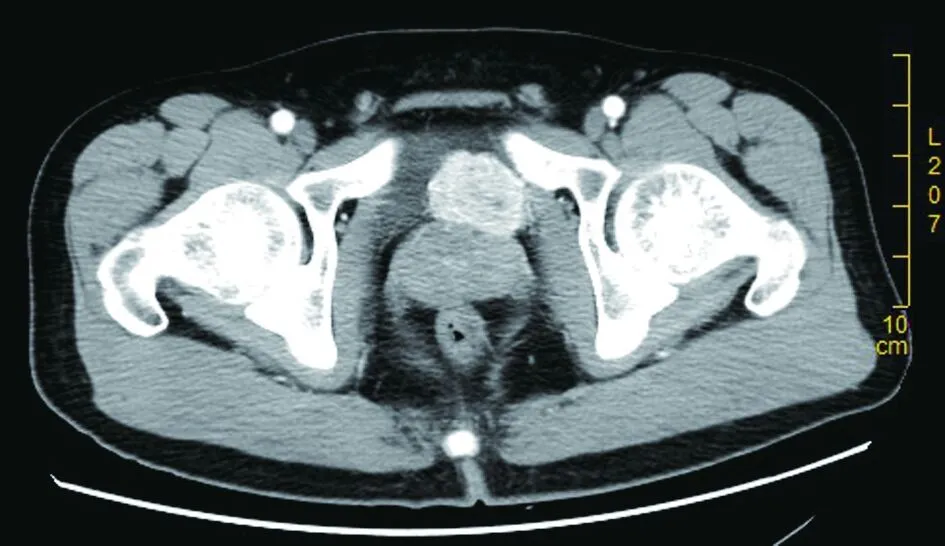

CT平扫见盆腔左侧前列腺与膀胱间见一类圆形软组织密度占位,测其大小约3.8 cm×3.2 cm,CT值约30 HU,膀胱明显受压,肿块边界尚清晰,见图1。CT增强扫描动脉期明显强化,测CT值约142 HU,见图2。静脉期强化程度减低,测其CT约86 HU,见图3。MRI平扫肿瘤呈稍长T1、长T2信号。

3 术中所见及病理结果

分离膀胱前间隙至两侧骨盆壁,见肿物位于耻骨后方,膀胱左侧壁与前列腺间隙内,大小约4 cm×3 cm,界限清楚,包膜完整. 术中患者血压出现明显波动,最高达180/100 mmHg,肿物切除后血压又迅速降至75/50 mmHg。术后病理:(盆腔包块)副节瘤,瘤体大小约4.0 cm×2.8 cm×2.0 cm。免疫组化结果:CgA(+),NSE(+),CD56(+),S100(-),Ki67(阳性率<1%)。免疫标记结果支持副节瘤诊断。

图2 CT增强动脉期

图3 CT增强静脉期

图4 MRI T1WI 横轴位

图5 MRI脂肪抑制T2WI横轴位

图6 MRI脂肪抑制T2WI冠状位

4 讨论

异位嗜铬细胞瘤是指发生于肾上腺髓质外的嗜铬细胞瘤,起源于交感性副神经节细胞的肿瘤,故又称副神经节瘤,占所有嗜铬细胞瘤的10%,分为功能性和无功能性两种。多沿交感神经链生长,可见于全身各处,最常见于腹主动脉旁、肾门、肠系膜根部、后纵隔、颈总动脉旁以及膀胱壁等。本例发生于盆腔,肿瘤位于膀胱左侧与前列腺之间。

典型嗜铬细胞瘤临床表现发作性高血压、头痛、心悸、出冷汗等,尿中儿茶酚胺增高,而异位嗜铬细胞瘤大多无明显临床症状,常于体检时偶然发现,本例患者无典型嗜铬细胞瘤症状,仅在术中出现血压明显波动。

异位嗜铬细胞瘤影像学表现如下:①肿瘤多为圆形或椭圆形肿块,瘤体多数在3~5 cm,无功能性和恶性嗜铬细胞瘤瘤体均较大;②体积较小者密度或信号一般均匀,肿瘤较大瘤体内合并有囊变、坏死、出血、钙化表现密度或信号不均匀;③MRI上肿瘤呈长T1、长T2信号;④恶性异位嗜铬细胞瘤一般具有形态不规则、边缘不清、密度或信号不均、局部浸润和远处转移等征象,恶性嗜铬细胞瘤约占10%,罗小平等[1]研究提示异位嗜铬细胞瘤较肾上腺区域嗜铬细胞瘤恶性程度明显增高;⑤嗜铬细胞瘤血供丰富,增强扫描动脉期明显强化,延迟扫描缓慢廓清[2]。

异位嗜铬细胞瘤应注意神经纤维瘤、神经鞘瘤等疾病的鉴别诊断。①神经纤维瘤,好发于20~40岁男性,多为圆形、边界清晰、密度均匀的肿物,MR表现信号不均匀呈“靶环征”,在T1WI上肿瘤中央信号高于周边,而在T2WI上肿瘤周边部分信号高于中央,囊变少见。增强后呈轻度强化。②神经鞘瘤,好发于20~50岁女性,常为边界清晰的圆形或椭圆形肿物,易囊变,增强扫描呈均匀或不均匀强化,肿瘤往往与脊柱关系紧密,可引起骶孔扩大。③巨大淋巴结增生,多为形态规则肿物,其内密度均匀,囊变、坏死较少见,增强扫描后强化程度略低于异位嗜铬细胞瘤。④盆腔孤立性纤维瘤,一般体积较大,边缘清晰,其内可见信号各不相同的多发结节[3],增强后结节强化程度不一致,瘤体呈“花斑”强化,并可见血管位于肿瘤周边或穿行于其中。