动态内固定对单节段腰椎间盘突出症椎间融合的影响

2019-01-14陈兆辉张国威纪志盛杨裕豪阳华林宏生

陈兆辉, 张国威, 纪志盛, 杨裕豪, 阳华, 林宏生

(暨南大学 附属第一医院 骨科, 广东 广州 510630)

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation, LDH)是指由于腰椎退行性改变或外力损伤作用下,出现腰椎间盘变性、纤维环破裂导致髓核突出及产生的无菌性炎症反应,并对神经根、脊髓等造成压迫和刺激,最终产生以腰腿痛为主要表现的临床综合征.据不完全统计,腰椎间盘突出症大部分患者都可自我缓解或进行保守治疗,但仍然有10%~25%的患者需要手术治疗.经后路椎间植骨融合,并结合刚性固定成熟运用于临床治疗LDH,但也存在导致邻近节段退变等弊端[1].部分研究中发现融合节段的运动功能丧失,早期导致术后邻近节段发生退变[2-3],所以动态固定结合椎间植骨融合应运而生,但是目前在手术方式选择问题上仍存在争议[4].

本研究通过回顾分析后路腰椎融合术不同内固定选择,并对比两种固定方式在影像学上的差异,以及其术后患者的客观自我疗效评价,为临床治疗LDH提供更多的思路.

1 资料与方法

1.1 病例资料

本研究选取2013年7月至2016年9月期间在暨南大学附属第一医院骨科(广州华侨医院)被诊断为腰椎间盘突出症,并接受经后路行腰椎间盘摘除,椎间植骨融合、后路椎弓根钉棒内固定术治疗的患者,严格按照纳选和剔除标准收集样本共51例,其中男30例,女21例.根据手术中选用的后路内固定方式的不同,将患者分为动态组(A组,17例)和刚性组(B组,34例).

1.2 手术方法

患者均采用俯卧位,术区常规消毒铺无菌巾,利用C臂机定位病变椎体,后正中线上作纵行切口,采用“人”字脊顶点定位,于病变节段上下位椎体植入椎弓根螺钉,术中C臂机透视见内固定位置良好.咬除患侧上位椎板下1/2及下位椎板上1/2,外侧减压至关节突关节内1/3,并探查椎间盘组织是否突出,如发现有突出,向中线稍微牵开保护神经根和硬膜囊,切开后纵韧带,咬除髓核组织,扩大神经根管,刮除病变椎间隙软骨终板,打磨软骨下骨.将切除的椎板和小关节突修剪成骨粒后进行椎体间植骨,Cage填充骨粒后植入椎体间隙.选用合适的固定棒进行安装,借助器械的撑开和压缩功能,双侧同时加压椎弓根钉系统并锁紧安装横连.C臂机透视内固定位置良好后,冲洗术野、止血、留置伤口引流管1条,然后逐层缝合术口,并记录术中出血量.

1.3 评价指标

(1)一般情况:包括性别、年龄、手术节段、手术出血总量等指称.

(2)临床疗效指标:术前、术后(3 d、3个月、6个月、1年、末次随访)手术疗效情况、严重等级划分及调查评分记录、腰腿痛视觉模拟评分(visual analogue score,VAS)评分、功能障碍评分(the oswestry disability index,ODI)及(Japanese orthopaedic association,JOA).

(3)影像学指标:术前、术后(3 d、3个月、6个月、1年、末次随访)椎间隙高度、椎间活动范围(range of motion,ROM)、椎间融合程度评分.

1.4 统计学方法

应用SPSS 19.0统计软件对资料进行数据处理、分析.计数资料比较采用2检验,计量资料采用t检验,检验水准以P<0.05为有统计学差异.

2 结果

2.1 一般资料比较

51例手术患者,年龄:动态组为(54.18±12.53)岁,刚性组为(51.12±10.65)岁.男女比例:动态组为11∶6,刚性组为19 ∶15.手术节段L4/L5与L5/S1构成比:动态组为10 ∶7与刚性组为28 ∶6.出血量:动态组为(191.76±122.59)mL,刚性组为(147.35±104.14)mL.总随访时间:动态组(13.69±5.31)月,刚性组(12.07±4.71)月,上述项目两组间比较均无统计学差异.

2.2 腰椎功能评分、影像学资料比较

两组术后3个月及末次腰、腿部VAS、ODI及JOA评分两组间无统计学差异.

表1 术后ODI、JOA 评分比较Table 1 ODI and JOA at postoperative in two groups

表2 术后腰部、腿部VAS 评分Table 2 VAS at postoperative in two groups

两组术后3个月及末次随访术椎椎间隙高度比较无统计学差异;两组术后3个月及末次上邻椎椎间隙高度比较无统计学差异(见表3).

表3 术后术椎椎间隙高度变化比较Table 3 Operative disc height at postoperative in two groups ±s)/mm

术后3个月术椎ROM动态组与刚性组比较有统计学差异(P<0.05);两组术后末次术椎ROM比较无统计学差异;两组术后3个月上邻椎ROM无统计学差异;动态组术后末次上邻椎与刚性组比较有统计学差异(P<0.05)(见表4).

表4 术后腰椎术椎ROM 变化比较Table 4 Operative disc ROM at postoperative in two groups ±s/(°)

椎间融合程度评分在术后3、6个月动态组与刚性组评分有统计学差异(均为P<0.05);在术后12月两组椎间融合程度评分无统计学差异(见表5).

表5 术后融合节段融合程度评分变化比较Table 5 Fusion score at postoperative in two groups ±s)

3 讨论

随着椎间融合器结合不同内固定术式的发展,经椎体间融合术作为腰椎后路比较成熟的术式已得到广泛应用[5].但坚强固定使应力过度集中,邻近节段负荷急剧增加,邻近节段代偿性活动增加,最终导致邻近节段退变加速[6].相关文献报道,长期随访中则发现应力传导的改变可导致邻近节段退变、假关节形成等一系列并发症[7-8].在这些背景下,动态稳定[9]的概念也应运而生,其不仅取得了满意的疗效,并在邻近节段退变的问题上有着明显的优势.Lee等[10]对动态稳定及融合术术后腰椎小关节退变情况行对比研究,结果显示动态稳定系统一定程度上可以防邻近节段小关节退变.Rohlmann等[11]在生物力学实验得到的结果也显示,动态稳定系统其邻近椎间盘和小关节突的压力均小于坚强稳定系统.但减压手术后,椎间盘的摘除使脊柱前中柱受到极大的破坏,可能导致椎间隙一定程度的压缩,导致病情的复发.因此对脊柱的前中柱的稳定也同样不能忽视,而经椎体间融合术结合动态内固定技术才备受关注.

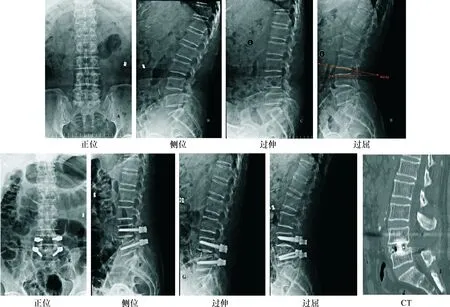

动态组男性,54岁,腰椎间盘突出症(L4/5)The man of dynamic fixation system group,54 years,lumbar intervertebral disc protrusion at L4/5

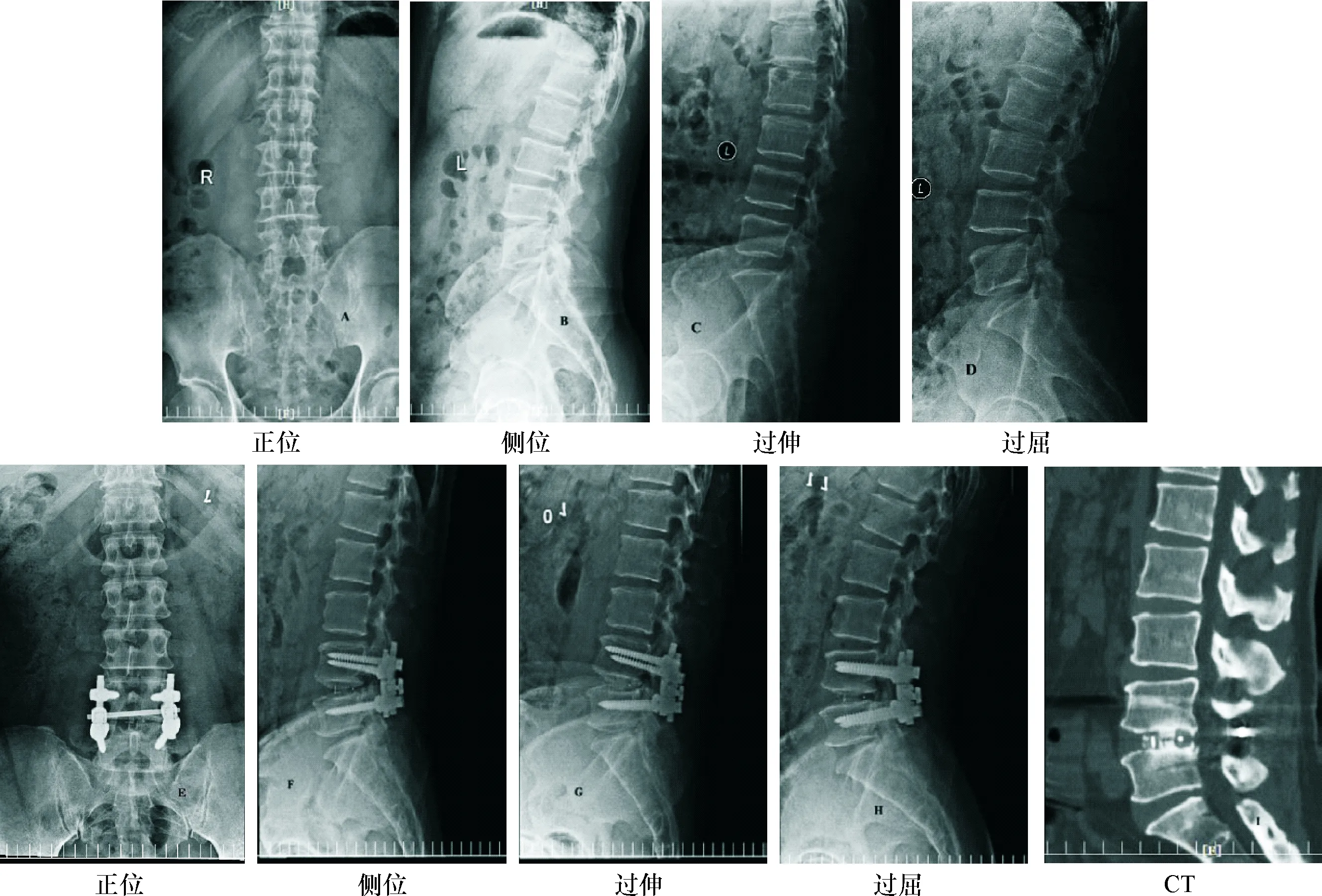

固定组男性,57岁,腰椎间盘突出症(L4/5)

动态固定作为一种椎体动态稳定系统在后柱中充当伸缩带的角色,具有一定活动度.有学者提出,应力及微动是骨折愈合主要的因素之一[12],对骨折进行非坚强内固定更有利于骨痂形成及骨折修复[13].近年来的研究表明,骨细胞可以感受骨折端微动的刺激,增加骨细胞、成骨细胞等的代谢活性,促进骨的形成[14].本研究通过对比分析了动态组与刚性组手术前后腰部及腿部VAS评分、腰椎ODI评分及JOA评分,发现两种融合术式均可取得较满意的疗效.椎间融合早期起支撑作用,有效地防止退变的椎间隙进一步压缩,晚期起固定作用,维持腰椎前中柱稳定.动态稳定结合椎间融合技术,不仅保持脊柱原有的稳定结构,还在早期给融合节段保留了一定的活动度,实现椎间微动,从而促进手术节段融合.本研究中动态组术后3个月及6个月融合程度优于固定组,而后期由于融合节段的应力不断增大,微动效能减弱及椎间完全融,两者融合效果没有明显差别.经椎体间融合术结合动态内固定脊柱有助于促进植骨早期融合.

动态稳定系统通过椎弓根连接改变运动节段承载负荷的方式,以卸载退变椎间盘和关节突关节的压力负荷,不仅稳定固定节段,还保证手术节段在融合前保留一定范围的活动度.避免邻近节段术后的活动度较术前阶梯状跳跃性增大,为邻近节段适应性活动改变得到缓冲.这也说明动态内固定结合融合术的方式具有延缓邻近节段的退变、降低邻近节段退变率的效果.

本研究通过对行经椎体间融合结合动态固定治疗单节段腰椎间盘突出的回顾性研究,明确了其在腰椎退行性疾病的治疗中的可行性、有效性,该术式可以有效延缓或防止临近节段退变、促进融合节段早期愈合.