作物、市场与社会关系

——以A村哈尼族为例*

2019-01-14李文琪

李文琪

(云南农业大学, 昆明 650201)

作为“物”研究的一部分,民族学对于作物的研究由来已久。在早期的民族学著作中,作物主要扮演“标志物”的角色,摩尔根(Thomas Hunt Morgan)、怀特(Leslie White)、施密特(Wilhelm Schmidt)等学者研究其进化论、传播论的佐证[1-2]。莫斯(Marcel Mauss)在其《赠礼》中,将作物、项圈等物品在非西方的交换与西方的商品经济中的商品联系起来,认为礼物的交换具有建立社会关系的功能,并将人与人之间的礼物交换引申到人与神之间[3]。民族学、人类学对商品的讨论与资本主义及其跨区域贸易、全球化和世界体系相关[4]。西敏司(Sidney Mintz)、阿图洛·瓦尔曼(Arturo Valman)、艾伦·麦克法兰(Alan Macfarlane)等学者以糖、玉米、茶叶等作物以及以作物为原料加工而成的商品为主线,探讨资本主义经济体系下“中心”和“边缘” 社会的政治、权力、地位等关系问题[5-7]。

中国学者对作物的研究相对较晚,主要集中于作物与象征性、神圣化、商品性和塑造性的研究。邹辉的《植物的祭礼与象征:一种理解哈尼族文化的视角》、田汝英的《“贵如胡椒”:香料与14-15世纪的西欧社会生活》、胡家瑜的《塞夏仪式食物与Tatinii(先灵)记忆:从文化意象和感官经验的关联谈起》、罗素玫的《性别区辨、阶序与社会:都兰阿美族的小米周期仪式》等研究,通过不同作物之间、作物与人、社会的关系,分析象征化、神圣化的产生过程,以及不同分类概念在个别文化建构其知识或象征系统时的不同位置[8]。黄应贵、穆素洁、孙晓舒等学者将作物商品化的研究与世界体系相联系,以商品化的小米、人参、橡胶、茶叶等作物为切入点,展示农民、市场与国家,传统与现代等关系间的互动与调试。从社会进化、文化传播的“标志物”,到具有象征性的“神圣物”和代表商品的“交换物”,再到与社会相关的“塑造物”,作物逐渐由研究的佐证成为研究的主题。此外,学者们的研究重视纵向的历史回顾,以及横向的社会关系、文化背景和世界体系等问题的联系,作物研究的重要性日益凸显。

作为农业大国,“乡村问题”是中国最核心的问题之一。改革开放以后,我国保持经济持续高速增长,建立全面的物质生产体系,尤其在市场经济相对发达的地区,经济发展较快,城市化水平相对较高。随着市场经济体制的逐步建立,社会分工和商品交换的扩大,社会的变迁、文化的融合冲击着乡村原有的社会关系和价值体系。本文以云南省绿春县A村哈尼族为研究对象,从物的视角探讨在商品化、市场化过程中农耕民族的社会关系建构。

一、传统作物种植

A村是一个自然村,隶属云南省红河哈尼族彝族自治州绿春县大兴镇,位于绿春县城西南部。从历史发展和族源来看,A村是一个外迁至绿春的哈尼族村寨,建村仅100多年的历史。由于耕地不足,第一代A村哈尼族从红河县迁居至此。其中,陈姓、李姓、马姓是最早定居下来的,也是本村最大的三个家族,属哈尼支系。[注]据绿春境内的哈尼族共有9个支系:哈尼、卡多、碧约、西摩罗、白宏、期弟、阿松、腊米、各脚。解放前夕,又迁入卢姓和罗姓两个家族,普姓家族是最后到A村的,属于绿春当地的哈欧支系。据2015年统计数据显示,全村总人口为108户593人,全村耕地总面积为319亩,其中水/干田152亩和旱地167亩。[注]数据来源于绿春县统计局。

A村的土地类型主要包括耕地、林地、园地、居民点用地和交通用地(20世纪70年代已通公路)等5类。[注]此分类方法来源于绿春县统计局资料。作为典型的哈尼族村寨,A村人依山而居,山头是茂密的森林。森林属于林地,曾是当地人生产生活的重要来源,村民从森林中获取野生动植物,砍伐树木建房和烹煮食物。山腰为一台台的茶园,是村民主要的经济来源之一。20世纪60年代当地开始种植茶叶,70年代茶园面积为40多亩,总产量在5 000公斤左右;[注]文中提到的产量均为年总产量。1988年茶园面积为70亩,总产量1 700公斤。上山采茶的村民便居住在离茶园不远的半山腰上,聚居区周围有竹林围绕。竹子是哈尼族制作生产生活用具的重要材料。据村里的老人说,A村的村名在哈尼语中是“苦竹大田寨”的意思,竹子对A村的重要性不言而喻。该村从山腰到山脚都是梯田,在山脚的河水边还有部分平坦的坝田,即村民口中的“大田”。到20世纪70年代实行联产承包责任制时期,A村由三个家族逐渐发展到40多户300多人,通过一代代人的开垦耕地面积也固定为300多亩。

在上述土地类型的基础上,笔者将A村主要的作物分为耕地作物、园地作物和林业产品。其中,耕地作物是当地人主要的生活来源,主要种植粮豆,并分夏收和秋收两类,是耕地作物中播种面积最多的,占总播种面积的90%以上,哈尼族古谚有云,“子孙满堂心踏实,谷粒满仓不愁吃”。传统的夏收粮豆种类单一,主要是小麦。相比之下,秋收的粮豆种类较为多样,主要包括水稻、山谷、包谷(玉米)、荞子、大豆和薯类等,其中水稻又有早稻和晚稻之分,荞子也有春荞和冬荞之别。早稻和晚稻虽然同属一类,但由于气候条件的不同,相同耕地面积下早稻产量大于晚稻,而冬荞单产量小于春荞,且其播种面积亦不及春荞。除了水稻和荞子,种植面积最广的作物就是玉米。此外,耕地作物还包括油菜籽、大麻、芭蕉芋和蔬菜等,但种植面积均较粮豆作物少。茶叶和水果是园地主要种植的作物,水果品种单一,以芭蕉、梨和口感酸甜的桃子居多,且零星种植于村民的菜地中。林产品则主要是木材、竹子和棕榈树的棕片。在生存经济占主导地位的时期,A村哈尼族耕种的耕地和林地产品主要供家庭日常所需,而园地产品则对外交换、出售多于自食,以茶叶为代表,是当地传统的经济作物。至于竹子多用以建造房屋,制作筷子、簸箕等普遍使用于生产和生活用具,少部分剩余产品也到集市上贩卖。哈尼族传统的住房——蘑菇房顶就是棕树干制作而成的,其他还可制作日常所需的棕绳、蓑衣、棕垫、刷具等。可见,对于历史上自给自足的A村哈尼族来说,传统的作物以内部消耗为主,不仅是其生存的主要食物来源,也是制作生产、生活用具的原材料。然而,随着自然经济与商品经济的更迭,市场成为影响A村作物种植的重要因素。

二、市场与作物

在哈尼族的传统观念里,“天天数钱的人,不如天天闻土气的人”,“收钱不如养娃娃,做生意不如抠地皮”。他们重视土地,以田地的多寡、肥瘦作为评价整个家庭的标准,商品观念十分淡薄,甚至把出售物品来积累财富看作是一种不道德的行为。20世纪中后期,随着货币通行的范围变广,物物交换逐渐消失,哈尼族开始对金钱、商品有了新的认识。而粮票的退却、计划经济的远去进一步将哈尼族推入市场经济的潮流,他们将之与“以土为本,以农为主”的传统相结合,把土壤里长出来的作物拿到市场上进行交易,换取货币,再去购买自己及家人所需的日常用品,从而与市场纠缠在一起。

(一)市场与A村作物的转变

自20 世纪50 年代起,国家先后对传统的计划经济体制进行改革,整体的经济转型进程大体分为四个阶段:20 纪70年代末以前,计划与市场是对立的;80 年代初至80 年代中期,计划与市场是主辅关系;80 年代中期至90 年代初,强调计划与市场结合,力图使市场调节成为公有制的内在规定;90 年代以来,推行市场经济论[9]。不过,对于西南边陲的小村寨而言,1979年改革开放春风送来的市场经济并没有这么快抵达。直到90年代末20世纪初,市场经济才在A村所属的县渐渐站稳脚跟。除了无法预知的天灾与辛劳的耕种,市场这只无形的手也逐渐掌控了当地哈尼族的生存与发展。

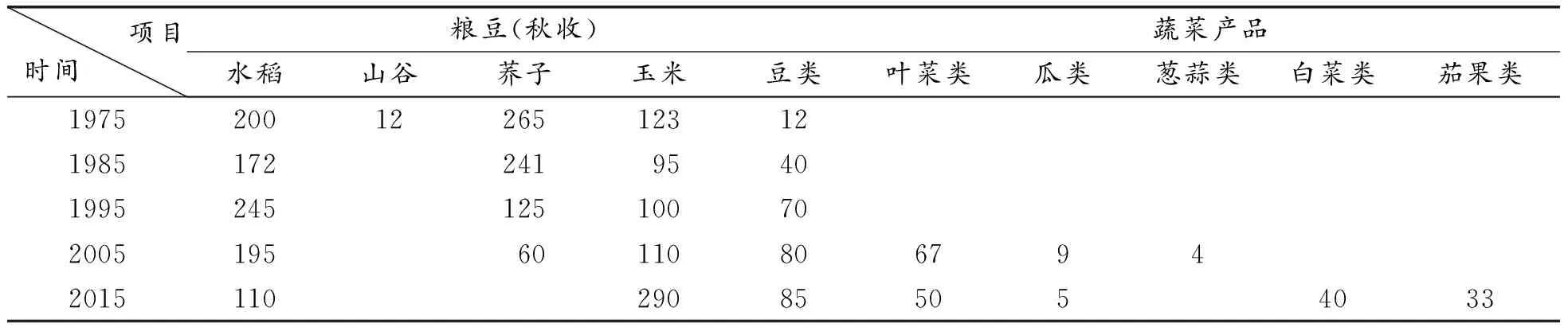

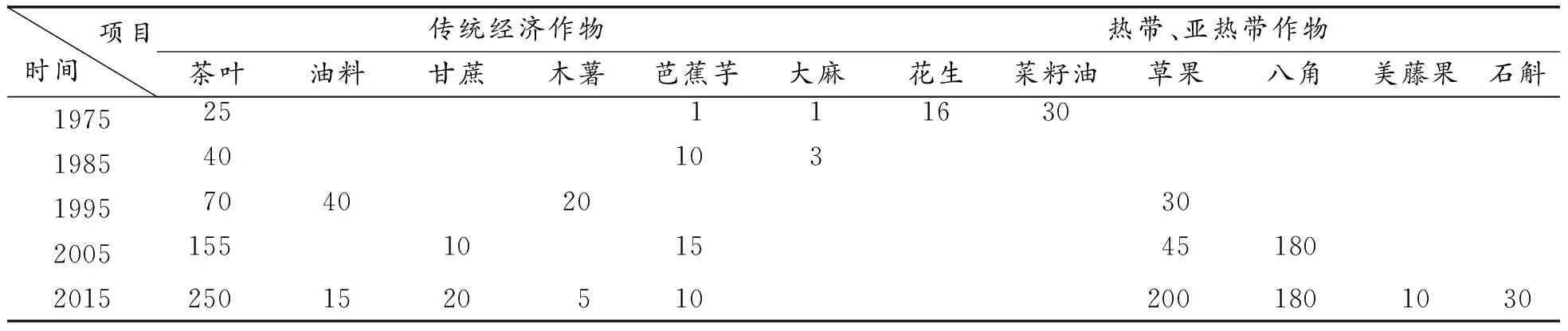

参照以上提到的经济转型时间点,笔者选取1975年、1985年、1995年、2005年和2015年A村粮豆(秋收)、蔬菜、传统经济作物和热带、亚热带作物等四类作物的统计数据为例,[注]数据源于绿春县统计局。以期较为直观的展现计划经济转型为市场经济过程中,作物种植发生的变化。

表1 粮豆(秋收)、蔬菜产品种植面积情况表 计量单位:亩

表2 经济作物种植面积情况表 计量单位:亩

有上表可以看到,水田作物种植面积逐渐减少,旱地作物面积增加。1975年时,A村的粮豆作物播种面积广、种类多,包括水稻、山谷、玉米、荞子、大豆等,且水稻和荞子还分为早晚、春冬两季种植,其中水稻是维持生活的重要粮食作物;1985年,A村已不再种植山谷,水稻、荞子和玉米的种植面积也有了小幅下降;到了1995年,水稻的种植面积经历了短期增长后逐渐缩小,而玉米的种植面积持续增长,部分种植水稻的水田转变为旱田。

与此同时,蔬菜的分类逐渐清晰。传统的哈尼族社会属自给自足的自然经济,蔬菜作物主要供家庭日常所需,种植在自家住宅旁边,具有产量少、品种单一、分布零散等特点,确切的种植面积无法计算。到了2005年,A村哈尼族对蔬菜作物进行规模化种植,统计局登记在册的种植面积达67亩;2015年,蔬菜作物种植面积虽然有所下降,但种类增加,包括叶菜类、瓜类、白菜类和茄果类。

在此过程中,经济作物的种植面积、种类增加。A村传统的经济作物主要有茶叶、芭蕉芋、花生、菜籽油和麻料作物,它们既是收入的来源,也是日常饮食和服饰制作的一部分。虽然传统的经济作物逐渐被代替,但茶叶的种植面积逐年上升。据笔者了解,A村每户都有自己的茶园,每年出售的价格浮动不大。20世纪90年代以后,当地开始种植销路较好的热带、亚热带作物,其中种植草果和八角的家庭分别有9户和4户,种植石斛的家庭有30户,是A村哈尼族重要的收入来源。

(二)农作物种植转变的原因

从出让剩余生产资料到专供农副产品,从自用为主转为出售为主自用为辅,是什么原因使得A村哈尼族逐渐适应市场经济体制,越来越活跃于集市之上,成为当地有名的蔬菜、经济作物种植村?对于这个问题的探讨,既可以让我们看到外部的影响,又可以了解当地哈尼族人如何在社会转型期发挥其主体能动性。

从自身因素来说,主要是由于相对优越的地理位置和哈尼族长期积累下来的农耕技术有了发挥优势的土壤。一方面,A村属于山区中的坝区,距离村委会仅3公里,距县城20公里,交通方便[10]。依传统,哈尼族大多居住在海拔800至2 500米的山区,A村所属的村委会大部分耕地属于山地。然而,如前所述,坐落在半山腰上的A村离河坝比较近,且随着省道S214的建成,当地人逐渐意识到交通便利的重要性。近年来,当遇“树大分杈,子大分家”之时,村民多选择将新居建在山下的省道两侧。对于一个大家族来说,这样的转变既不会失去山中的祖宅,又能有效整合土地;对于新组建或搬迁至河坝的家庭而言,山下不仅靠近交通要道,离市场越来越来近,而且也可以节省上下山的时间,让劳动力有更多的时间和精力打点自己的农田,增加产量。另一方面,A村层层叠叠的梯田不仅表明了其悠久的耕种历史,也反映出其丰富的耕种经验。当地村民根据不同的地形土质修堤筑埂,利用“山有多高,水有多高”的生态条件,把终年不断的山泉溪涧,通过水笕沟渠引进梯田。他们常常将梯田比作小伙子的脸,认为小伙子美不美,主要看他造田的技术怎么样;而姑娘美不美,关键要看她在梯田里做的活计好不好。因此,作物的耕种技术既是个人能力的展示,也是村民的生存技能,依靠这一技能,A村种植的大棚蔬菜在大兴镇小有名气。

“紧跟市场需求”的理念引导着A村哈尼族的作物种植热。市场是社会分工和商品经济发展的必然产物,联结着产、供、销各方。从微观层面而言,A村哈尼族眼中的市场是指本地区的“城里人”,直接食用作物的消费主体。对于奔小康的城里人来说,绝大多数人不再考虑温饱问题,转而追求生活的品质,注重食品的绿色、有机和口感。随着“城里人”蔬菜需求的上升,A村哈尼族不仅增加了蔬菜作物的种类,而且为了扩大蔬菜的种植面积,逐渐将河坝种植水稻的水田放干,转而种植蔬菜,实现产供销一体化。部分村里人甚至因为“城里人”喜欢吃绿色生态的“本地”菜,将种植的蔬菜全部出售,自己则食用价格相对便宜的“外地”菜。[注]“外地”菜主要来自于建水和通海等县。当地人认为这些地方的菜滥用农药,不仅口感不佳,而且不利于健康。从宏观层面而言,市场针对的是指素未谋面的跨区域消费群体。以近年来兴起的经济作物为典型代表,A村哈尼族负责生产环节,通过大批量收购作物的中间人送达消费群体手中。经济作物地域性强、技术性高、经济价值大和商品率高等特点,对当地人的收入影响力较大,但不同于蔬菜作物供应对象具体且稳定,经济作物往往受控于变化无常的市场行情,在为种植者带来经济收入的同时,也隐藏着一定的风险。以石斛为例,这种热带、亚热带植物的种植兴起于2007年左右,到2011年达到顶峰,价格最贵的时候每斤以800-1 000元出售,近年来低至50元,A村人于是又纷纷转向培育目前“价格不错”的杉木和砂仁树苗等其他经济作物。

政府的技术和资金支持使村民更为适应市场经济体制。为发展A村的蔬菜和茶叶等产业,增加农民收入,政府加大资金投入,开展了一系列项目建设。除了村村通、人畜饮水等工程,还在A村设立了试验田、种植基地等,将其今后的发展思路和重点规划为发展种植业。2000年,县农业技术推广中心首次在A村河坝地区采用大棚技术种植辣椒、茄子、黄瓜和南瓜等蔬菜[11]。2008年9月2日,在县农业局的综合协调和帮助扶持下,具有“公司+农户”性质的“大地蔬菜专业合作社”在A村大棚蔬菜基地正式挂牌成立,是全县第一家蔬菜种植专业合作社。成立初期,会员33户181人,种植基地面积94亩,主要种植番茄、黄瓜、辣椒、白菜等蔬菜品种[12]。2011年开始,政府扶持的重心逐渐转向亚热带经济作物的种植上。2012年 5月9日至10日,云南省环保厅巡视员到绿春县调研生态建设工作,察看了A村石斛产业片区[13]。国家不仅为A村人提供了技术和资金等有形的支持与帮助,也在无形中增强了当地人发展种植业的信心和决心。

中国在解放后40年是一个制度和技术快速变动的时期,各个制度和技术的变化段落分明[14]。国家制度的变化和耕种技术的积累与发展带来了作物更迭。可以看到,A村种植的作物就功能上来说主要分为自销作物和售卖作物两大类。其中,粮豆类自销作物的总产量相对稳定,但种类逐渐减少;而出售作物的种类和种植面积呈逐年递增的趋势。在商品化、市场化背景下,蔬菜、亚热带作物不仅是带来经济收入的商品,也连接着自然、耕种者和消费者等不同群体之间的社会关系。

三、作物与A村哈尼族的社会关系

社会关系(social relationships)是指人们在生产和共同生活过程中形成的人与人之间的关系的总和。对于农耕民族来说,生产的核心是种植作物,作物的选择和耕种过程体现出人与自然、人与社会、人与人之间的相互关系。正如马克思所言,人们的社会存在决定人们的意识[15]。在人与自然的互动过程中,人与人之间的分工与合作,即生产方式逐步形成,同样,不同的物质资料的生产和消费过程也产生了不同的社会关系。在以传统作物为主转变为以经济作物为主的生产过程中,A村哈尼族村内、村外的社会关系也随之发生了变化。

(一)村内:分裂与紧缩

费孝通的“差序格局”分析了建立在血缘和地缘关系之上的乡土中国的社会结构和社会关系。他的“差序格局”也是一种圈层概念,并受到儒家“人伦”思想的影响,圈即在血缘、地缘上有差别的一群群人;伦则是等差的次序,即鬼神、君臣、父子、夫妇等具体的社会关系,是从自己推出去的和自己发生社会关系的那一群人里所发生的一轮轮波纹的差序[16]。在A村也不例外,以血缘为基础的家庭、家族是社会关系的基础和主体,并在生产生活中涉及经济、政治和伦理道德等领域,各类社会关系往往相互交织。在计划经济时代或更早,固以自给自足的生产劳动为主,人们往往相互合作,以获取解决温饱问题的粮食作物为主要目的,但这种情况在以获取剩余价值的经济活动中,却发生了变化。

在家庭内部,由土地继承的分配而产生的矛盾增多。家庭是最基本的社会单位之一,家庭的组织形式、成员之间的关系受到政治经济和社会文化的影响。在集体经济时期,种植作物的土地是村庄共有,不存在兄弟之间分配土地的问题。1999年1月,A村以户为单位与村委会签署了农业土地承包合同书,种植作物的土地数量固定下来。土地是哈尼族最基本的生产资料,主要在男性成员之间流转,女性一般没有继承权。依传统,老人在分家时只会给自己留一份“养老田”,赡养老人的儿子持有耕种权,家庭内部的其他土地一般会平均分给儿子们。随着商品经济的发展,一方面,家庭成员对土地的要求不仅仅是种植作物的肥力,越来越看重与市场的距离,或交通是否便利等附加条件;另一方面,进入城市工作的家庭成员,尤其是公务员、事业单位人员有了稳定的收入,一般会放弃家乡土地的继承权,这部分土地如何分配成为家庭内部争议的焦点。因此,论及分家问题,尤其是一些子女较多的家庭,成员间的关系较以前紧张。

同时在村落里,政治地位的争夺引发内部分裂,家族间的对抗关系凸显。传统上,A村的权威分别掌握在三个人手中:龙头、摩批和村长,他们各司其职保障社会的稳定与发展。其中,龙头是整个村寨的精神领袖,负责统筹村里的各项祭祀活动;摩批也称“贝玛”“比摩”,既是从事家庭所需的传统宗教祭祀活动的祭师,也是民族文化的传承人和传播者之一,主要为个人和家庭“服务”;村长对外负责与政府人员打交道,对内调解村民矛盾。在政府的规划中,A村的发展重点是种植业。近年来,随着政府围绕作物的扶持项目增多,村长的权力范围逐渐扩大,不仅握着集体林地、茶园处置权,还分管和监督政府项目和资金在村内的建设、使用。资源分配成为村长与村民之间关系恶化的源头,并进一步演变为各家族争夺政治地位、造成内部矛盾的导火索。一位陈姓村民告诉笔者,A村的上一任村长在任职期间遭到另一个家族的殴打,现在村长也调和不了各家族间的矛盾,导致原计划在本村开展的一些惠民项目无法实施,无形中把名额让给其他村。A村各家族的斗争并非秘密,当地政府部门的办事人员向笔者讲述了到A村开展工作的情况时称,“去A村开座谈会就是听他们吵架,彼此指责,我们的扶贫工作很难开展”。

随着对抗关系的凸显,村内的社会关系网向内压缩。传统村落家族的血族性、聚居性、等级性、礼俗性、农耕性、自给性等特征,使得村落家族能够形成一个比较封闭、稳定、有序、自洽的共同体[17]。在A村,这种情况随着经济作物的大规模种植显现出与以往不同的情形。虽然部分家庭成员因为土地分配产生矛盾,但面对资源与权力的争夺和来自外部的挤压,家族作为经济政治共同体的特征凸显。以村里的互助组织为例。传统的哈尼族社会存在许多互助关系,其一般以家庭为单位,建立于家族关系和邻里关系之上。如在耕作期间,有互助关系的家庭之间会相互协助,从春季的犁田、插秧,到秋收之际,帮忙完成割稻谷、打稻谷、运稻谷等一系列农活。互助关系的双方交换的是劳动力和食物。然而,由于村内家族间的矛盾加深,邻里关系和亲属关系恶化,尤其是建立在姻亲关系之上的亲属关系在家族间的斗争中逐渐淡化,造成了村寨内部社会关系紧缩至血缘关系。A村马某告诉笔者,以前邻里之间帮忙浇个菜水很常见,现在关系不好了,不好意思让他们帮忙,人家也不会帮你。如果赶上摘石斛和茶叶,一个家族的人没有时间,需要到外村出钱请人过来才行。在市场经济体制下,花钱雇佣劳动力的情况逐渐增加,由此又反过来促使人们对市场、对货币的依赖,而亲缘关系在这过程中不断被消解,个体主义也不断侵蚀着集体的合作与互助。

(二)村外:合作与扩张

在村内社会关系被挤压、支解的同时,A村人与外界的联系也越来越密切。通常来说,存在村里人与城里人双向流动的情况。一方面,A村青壮年外出求学或进城务工的情况并不少见,导致劳动力外流、农村土地闲置的现象萌生。另一方面,越来越多的城里人看到了种植作物,尤其是经济作物带来的经济利益,纷纷到跑到农村租地,开展副业。当地出现的草果、桉树、石斛、胡椒等经济作物的种植热,不仅是当地人重要的经济来源,也成为务农者与城里人交往的媒介,改变了部分农村人与城里人传统的社会关系,促进了社会关系的再生产。

首先,新的“租佃”关系出现。拥有土地的农民成为“地主”,将自己的部分田地租给城里人;而有钱的城里人则成为“佃户”,向土地所有者支付一定的租金以使用其土地。在A村,租地的用途主要有两种:种植经济作物石斛和办砖厂,其中以种植石斛最为盛行。除了上述30家自己种植热带、亚热带经济作物的本村村民以外,还有7位外来“佃户”到A村租地种植石斛,其中包括湖南、四川商人,以及本县公务员、事业单位的办事人员。算上两家开设砖厂的公司,A村被租用的土地共涉及40户,占全村总户数的37.04%。每亩每年的价格在1 200元-4 200元[注]各个家庭合同签订的年限各不相同,但地租价格均为一年一付,以下所提到租金皆为一年的价格。之间不等,其中2009年的地租价格为1 200元,当时种石斛的热潮刚刚开始,故地价稍低;而租金为每年4 200元的土地则是已经搭有大棚的,免去了佃户种植石斛过程中的一项程序;在以上两个价格之间,还有1 500元、2 000元、2 200元三种价格,其被租用时间在2012年-2013年之间,即种植石斛最盛行的时期。

其次,作物种植热也激发了新的“雇佣”关系。由于到A村租地种植作物属于副业,城里人既没有管理田地的时间,又缺乏耕种的经验和劳动力,故一般选择雇人代替他们种植和看管,于是便出现了代耕农。A村的代耕农主要有两种类型:外来代耕农和本地代耕农。前者类似于的“离乡不离土”代耕农,他们来自距绿春县城较远的乡镇,具有一定的种植经验。然而,这一类型的代耕农往往不满足于“来到县城还住在农村”的状况,一般在A村呆上几个月就走了。另一类代耕农是“不离乡不离土”的A村哈尼族,他们既是雇主的“地主”,也是雇主的雇工。以李某为例,一个“单位上的人”租了我的地,他星期一到星期五都要上班,根本没有时间来管理,就叫我帮他看着,我们交道打得比较多,他相信我。据笔者了解,看管作物的报酬在1 200-1 500元/月之间,此外,雇主来种植基地“视察”时,还要给看管者带来一些日常的生活用品和食物。一方面,通过多次的往来,雇主与被雇佣者已不再是冷冰冰的陌生人,他们甚至已经成为了朋友,从城里过来看望农村的朋友难道不应该备上薄礼吗?另一方面,礼尚往来,被雇佣者收到送来的礼物,自然会增加对雇主的好感,对所照看的田地和作物更加负责。

除此以外,还有一种特殊的合作关系,笔者将之称为“打平伙”。[注]打平伙,是当地人聚在一起吃喝的一种形式,自愿参加,参与者带上自家有的东西,或者统一分配东西,如有酒的带酒,有肉的带肉。“打”,意为“从事”“进行”;“平”夹杂“匀摊”“公平”之意;“伙”可解释为“一起”“融洽”“和气”之内含。在这种关系中,A村哈尼族提供自己的土地和劳动力,保障租种者有地种、有人管;而城里人负责现金开支,承担种植农副产品过程中所需的一切费用包括买秧苗、打农药等,并每个月支付给出让土地的农民一部分钱,即当地人口中的“生活费”。双方提前商定好收获农副产品之时各自的收入比例,一般为农民40%-30%,城里人60%-70%。“打平伙”成立的基础是信任,对方一般是亲戚或朋友,大家都知根知底的老相识,但也不乏外地老板过来投资,通过朋友介绍与当地农民促成“打平秋”的情况。在A村,随着作物的种植,差序格局的内涵、范围、特点都发生了变化,利益成为差序格局中影响人际关系亲疏的重要因素,姻亲关系与拟亲属关系的渗入扩大了差序格局的范围。为了加深彼此的信任,A村哈尼族甚至通过“认亲”的方式与城里人结下拟亲属关系,其实质上是一种“感情+利益”的关系[18]。一位村民告诉笔者,与其合作种植经济作物的是自己的亲戚,“去年给我家孩子取名的干爹,是亲戚才敢一起做生意”。可见,基于农耕社会是产生的血亲关系,依然被人们视为“安全性”的来源,只不过在市场经济下发生了某种“嫁接”。

四、结语

作物看似一个简单、具体和静态的物质,却并非是单一、独立和不变的,它与社会、文化、经济、政治等密切相关,应该将之置于动态的历史、文化和社会中去研究。从以上的个案可以看到,作物在A村哈尼族的生产生活中是具体、有形的实物,其种植的种类受到地理环境、市场需求、国家引导等多种因素的影响,并对应着不同的社会关系。

在自然经济时期,A村的环境、交通相对闭塞,作物的种植、利用以个人需求为主,形成以血缘和地缘为基础的相互协作的社会关系网。市场经济体制改革的深化下,商品化内化于哈尼族社会,不仅作物的商品性凸显,而且与作物相关的土地也被家庭成员以市场价值衡量,进而引起家庭内部的矛盾。同时,随着国家对边疆地区管理的加强,村长作为国家的代理人,其职能和权利范围扩大,村长竞选转变为家族势力的对抗,这在一定程度上肯定了血缘关系的重要性和稳定性,缓和了家庭内部的冲突,却使A村内部原有的社会关系压缩。在村寨内部分裂和市场经济需求的双重压力下,A村人以经济作物为媒介,形成了以利益为基础、血亲为核心的社会关系,实现了社会关系由村内向村外的扩张,互利共赢逐渐成为建立和维持社会关系的基础。作物的更迭将持续发生,当地的社会关系也会有新的发展与变动,研究需要继续跟进。

“社会”这座学术思想赖以生存的堡垒,正在被工业化、城市化、市场化、全球化以及现代化等诸多“化”学力量所侵蚀[19]。在全球经济化的浪潮之下,A村哈尼族被卷入市场经济是一个不可避免的问题。正如雷德菲尔德(Robert Redfield)所言,固有的、牢固的社会关系束缚住了自给自足、原始型的社区性群体的生产活动,不论是什么形式的市场都有能力部分解放这种类型的群体,并把他们转移到另一些经济活动领域去[20]。进入市场后,农民被卷入一个陌生、充满不确定性和风险的社会里,斯科特(James C. Scott)等学者提出农村衰弱理论并非空穴来风,科德尔的“锄头+薪水”的理论也形象地勾勒出以自己种植或代种作物为生的A村哈尼族的现实处境。对于农耕民族来说,在生存型的实物经济时代,农民有一分耕耘就有一分收获,而在商品经济时代,耕耘与收获不一定相对应,相较于原来自给自足的生存社会,商品化过程对他们来说影响极具颠覆性。尽管本文仅选取了我国西南的一个小村寨作为研究对象,但笔者希望该个案能够为社会关系的研究提供不同的视角,丰富作物与社会关系的研究。