植物、宴饮与鬼神:傣洒人的生态文化变迁*

2019-01-14王健

王 健

(凯里学院人文学院, 贵州 凯里 556011)

自人类社会形成开始,人类的文化、历史与社会就与植物交织和纠缠在一起。正是从这一常常被忽视的事实出发,杨庭硕先生在《植物与文化:人类历史的又一种解读》一文中,通过梳理葛藤、玉米、马铃薯、桄榔木等植物的种植历程,呈现了植物的物种交替背后的民族、文化与国家的复杂关系[1]。诚然,植物不仅关乎人类自身的历史发展,当生态问题或危机爆发时,一些学者往往能从植物的视角发现问题的根源及解决问题的方法,如石漠化与植物的种养模式的深层联系[2],复兴葛类作物[3]对西南山区生态问题的补救意义[4],橡胶的引进对于西双版纳的生态影响[5]等等。因而,从植物的视角来反观或反思人类自身的行为、社会和文化的变迁,不失为人类学研究的一个可行选择。本文借以切入文化研究的两种植物是作为经济作物的甘蔗和农业作物的水稻,田野调查点是云南省中部的一个傣族村寨——磨刀老寨。

磨刀老寨位于云南省新平彝族傣族自治县腰街镇磨刀村委会,地处红河上游支流嘎洒江畔。整个寨子呈坡状,下临嘎洒江,上仰省道218线。海拔500-800米之间,属于亚热带气候,适宜种植多种亚热带经济作物。磨刀老寨的傣族自称“傣洒”,“洒”实为“赛”音,意为“沙,河沙”,“傣洒”意为“住在河边的傣族”。在磨刀村委会,与“傣洒”相对应的另一支傣族是“傣哈”,“哈”即“汉人”,“傣哈”是汉化较重的傣族。磨刀村委会下辖10寨,3个“傣哈”寨靠近山腰上的省道218线,7个傣洒寨(其一为磨刀老寨)靠近嘎洒江。村落的立体分布与“汉傣”“水傣”的人群分类暗合,靠近公路的村寨交通便利,与外界交流相对频繁,他们是“汉傣”;靠近江边的村寨有水利优势,传统的傣族文化和稻作生计保持较为完好,他们是“水傣”。

磨刀傣洒的传统生计是稻作农业,1990年代以来,随着甘蔗作为经济作物的逐渐崛起(榨糖业的推进),不仅渐次改变了当地傣族人生态环境里的稻作景观(甘蔗不仅可以在山坡上种植,更可以在稻田里种植),还慢慢改变了文化深层里的诸多要素。其中最为直接的改变就是宴饮模式。

一、“厄熬豪”(甘蔗饭)

“厄熬豪”直译为“甘蔗饭”。“厄熬”在傣语中指“甘蔗”,“豪”是“稻米”“米饭”之意。“厄熬豪”即“甘蔗饭”“甘蔗宴”。其专指在甘蔗的榨季(甘蔗收获榨糖的季节,一般为春节前后1至2个月,具体起始日期由位于老寨下游的糖厂决定)由各户举办的招待甘蔗小组的劳动力的宴会,一般在晚上举办。尽管当地傣族很早就种植甘蔗,但是“甘蔗宴”却是很晚近才出现的。

带着浓厚的现代化市场气味的甘蔗崛起于这个稻作文化区后,老寨传统以户为单位来进行的劳作方式[注]在传统稻作文化中,收割谷子时也需要大量的劳动力,但当地并没有出现跨户组织,住在海拔更高的彝族、汉族妇女在收割稻谷时会到傣洒地区来“做工”,解决了劳动力暂时紧缺的问题。难以适应其需要,尤其是在收获甘蔗这一劳作上。一个成年人每天的劳动量可以砍800-1 000公斤甘蔗,一户2至3个劳动力1天的劳动量无法满足糖厂卡车的装载量(10吨甚至更多),加之糖厂对甘蔗新鲜度的要求,这意味着每天每户的砍蔗量必须在10吨以上,而且还要将甘蔗从田地搬运到路边,装上卡车。跨户砍蔗的组织——“蔗组”在市场的推动下应运而生。整个老寨54户组合为9个蔗组,户数4-7户不等,每户一般出2个劳动力。大多数以亲缘关系的兄弟组合,也有“弟兄”(结拜兄弟)关系的组合。另有2户因各自原因,未参加任何蔗组,自己雇用外地人来砍,以50元/吨计。砍蔗若到较远的地方,各户自带米饭以及一两个小菜,主人家会带着锅,负责在午饭时间就地煮1个荤菜和1个素菜,另外会带两三瓶白酒。若劳动地点离家较近则回家自理,早餐无论任何情况都是自理。晚餐时,当天所砍甘蔗的主人家负责举办“厄熬豪”。各户的两个劳动力可带着小孩子,此外还有必不可少的主食——米饭或糯米饭——到主人家。这一点与后文提到的“厄木豪”完全相似,不同的是他们不需要带任何菜肴和酒,“厄熬豪”上的所有菜肴由主人家负责。主要为荤菜,一般有鸡、鱼、猪、牛肉,有时还会杀狗。最常见也几乎唯一的素菜是煮韭菜。不可或缺的还有酒——白酒、饮料、啤酒最少各1件。饭吃得差不多后,每个男人分发1瓶白酒(当地自产),1瓶啤酒或饮料“当开水喝”。女人们在吃晚饭后则带着孩子回家,准备入睡。因为各户事先早已知道次日计划,妇女会提前准备。一次“厄熬豪”的时间一般在3-4个小时,喝酒聊天占了大部分时间。

榨季的劳动时间和劳动强度处于全年之最,在榨季,女人平均每天在田地里劳动9个小时以上,男人则更长:砍完甘蔗后,要将甘蔗搬到路边,并装上卡车,这是重体力劳动,属于男人。女人们会参与搬运甘蔗,但不会参与装车,即便有些时候会等到第二天卡车才赶到,她们也不会去装车,“那是男人的活”。更多的时候是他们回家准备“厄熬豪”的时候车来了,这种情况男人们只得用手电筒照明装车,往往会劳动到夜里11点甚至更晚。男人们总是拒绝吃了饭再去装车,因为“厄熬豪”中尽兴喝酒是一个很重要的事情。如果“厄熬豪”开始了卡车才来,那只有第二天再装了。

老寨年产甘蔗(不含水果甘蔗)3 000-3 500吨左右,这意味着整个老寨一个榨季最少要举办300次“厄熬豪”。每年砍完甘蔗,各蔗组都要出钱买1头牛来举办当年最盛大的也是最后一次 “厄熬豪”。这一次“厄熬豪”不论老人小孩都参与,直到他们将这头牛吃完了才会结束,时间一般维持2至3天。

二、“厄木豪”:神树下的宴饮

与“厄熬豪”相对应的是一种传统的宴饮“厄木豪”。“厄木豪”的字面意思是“挨饭”,即“把(各家的)饭挨在一起”。其形式是每家拿出大致相同的饭菜(前文的“厄熬豪”只需带米饭),以及必不可少的酒,凑在一起举办一个宴会。米饭自享,菜则是品“百家”,各家轮流斟酒,也属共享。“厄木豪”的规则渗透到各种宴饮形式,如婚宴丧宴的酒席上,参与的客人必须从家中自带米饭(远道而来的客人除外)。从形式上看,“厄木豪”本身并不稀奇,汉族文化中“打平伙”与此颇为相似。但从内容上看,傣洒的“厄木豪”有着自己的特色。

老寨的“厄木豪”与村落层面的祭祀有着密切关系。老寨每年的“村祭”当数“祭竜”。分为4个阶段,分别在农历二月首个属牛日的上午(祈求雨水)和下午,农历三月首个属虎日(祭祀江龙),以及农历三月“早稻发绿时”(祈求稻谷丰收)。牺牲分别是猪+鸡、鸡、牛+鸡、羊+鸡,献祭的直接对象是神树,这些神树有特定名称,分别叫做“猪神树”“鸡神树”“牛神树”“羊神树”。其中,二月首个属牛日下午祭祀的鸡神树的主角是孩子,大人只有“猪头”和竜头,所以又叫做“儿童神树”。从名称上看,可以看到祭竜仪式的两个关键点——来自自然界的树和来自文化的牺牲。这里,神树(“登奢”)与“竜头”(“窝奢”)有着相同的音节“奢”,“奢”的意思是“衣服”。朱德普认为,在傣族文化中,神与衣服都具有相似的保护功能,即“神”“衣”相通[6]。从空间上看,围绕在寨子四周的神树隐喻同为穿着于人体上的衣服——寨子/身体:神/衣服,这即显示出了森林对稻作民族的重要性,也隐喻了传统稻作文化的生态逻辑。

“祭竜”是一个与稻作文化及其社会密切相关的一整套农耕礼仪。在这套农耕礼仪体系中,从纵向上看,存在着上述的四阶段。从横向上看,这个体系中还存在着一个特定的组织:祭司——竜头(“窝奢”),男性,负责主持祭竜。“窝”的意思是“头”,“窝奢”的字面意思是“衣服(重量)第一的人”。因竜头的产生是通过称量衣服,衣服最重者出任。此外是竜头助手——“窝牧”,每年6个,是各户轮换的男性户主。“牧”的意思为“猪”,“猪头”的职责是协助竜头祭竜,听竜头调令,处理好祭竜中跑腿打杂的琐碎事情,如走村串寨求购祭品,埋锅拾柴,清扫竜树周围等等。祭竜仪式上会出现的女性是6个“猪头”的妻子,她们负责挑水打柴等杂事。举行完祭祀仪式后的最重要环节就是“厄木豪”:全村男人每七八人一组随机组合在神树周围,开始长达一下午的宴饮(帮忙的妇女被排除,各自回家吃饭),坚持到最后的人负责收拾打扫并平分剩下的食物。

在老寨,最隆重的“厄木豪”在大年初一、春节“出行”举办。实际上,他们将大年初一晚上全村男人的聚餐就直接命名为“厄木豪”。春节期间的两次“厄木豪”祭祀的是寨神, 举行“厄木豪”的地点也在寨心处,实物为一根倒插的木桩。传说以前寨心是一棵大树。傣洒人认为寨心是寨神之所,每年春节的两次“厄木豪”上,寨神要来清点各户的男人,并护佑在场的各户。他们带着各自的米饭或糯米饭,每人带二三个各自家中最好的菜以及酒。竜头例外,他负责为每桌做1碗汤圆。据老人说,在吃吃喝喝的过程中,若是谁带来的菜做得不好,或者让人发现不是其家中做得最好的菜,就会被整桌人甚至全村男人笑话,矛头指向的是他的女人,这是极其丢人的事。若是某个菜做得好,会被吃得所剩无几,这是件荣耀之事,他可以同竜头,“猪头”一起“瓜分”最后剩下的菜。通常情况下,“厄木豪”都会持续到下半夜。酒性正兴时,每桌开始大放鞭炮,此时颇有争耀意味,他们要争取自己的一桌成为放鞭炮放得最多最响亮的一桌,谁都不甘示弱。参与这类“厄木豪”的人是各户的男性户主,女人依然被排除在外。

三、新的生计方式及其代价

老寨的先民们可能没有想到:一种被他们称为“厄熬”的植物,在迅速“吃掉”他们的山地森林,并强势挤入了他们世世代代种植水稻的秧田,将水稻逼在了一个很小的角落。一种新的宴饮形式以这种植物来命名——“厄熬豪”,甚至千年的稻作文化也可能会在每年三四百场的“厄熬豪”的中逐渐改写为“蔗作文化”。相对于“厄木豪”的背后是稻作文化,提出“厄熬豪”的背后是“蔗作文化”可能不见得妥当,但是,“厄木豪”与“厄熬豪”这两种宴饮的背后确实有着很大的生态文化观的差异,虽然他们有很多相似的地方——豪饮,共餐等。“厄木豪”以森林和水稻为中心,对树木和森林持亲善的态度。“厄熬豪”以甘蔗为中心,甘蔗占领原本属于森林的山地,甚至在稻田里也将水稻挤到一角,或完全挤出稻田。在1980年前,恐怕这里的人无法想象自己家的稻田里没有一株水稻,全部是甘蔗。但今天的老寨,这已成事实:老寨已经有1户尝试将稻田全部改为蔗田,食用的稻米从市场上购买。

现代市场的理念是劳动创造财富,要积累财富,就必须投入劳动。对于绝大部分农民来说,投入劳动就是下田上山劳作。应该说傣洒传统上并不太注重财富的积累。老寨的老人说:“我们傣家,有什么吃什么。什么都没有就吃一碗米饭加酸菜”。在这个富庶的地方,土地肥沃,“只要你人不懒,随便丢下一颗种子都饿不着。”既然如此,何必那么辛苦地赚钱,多花点时间喝酒不是更好吗?但是市场还是非常成功地将它的财富积累理念推销到了老寨。它告诫人们:生产至上。市场向当地提供电视机、电风扇、砖房、摩托车等生活需求品。需要吗?需要就去种甘蔗。甘蔗虽然是一种当地先民培育过的植物,当其跃升为与水稻相抗衡的作物之后,与水稻有着截然不同之处。水稻在当地的稻作文化中有着一系列的地方性知识来指导栽培,而甘蔗则是由来自于“科学”的现代标准化管理。一道道标准化的程序指导意味着高强度劳动和大量的劳动力投入。让我们做一下比较,首先是收获甘蔗和水稻的劳动量投入。

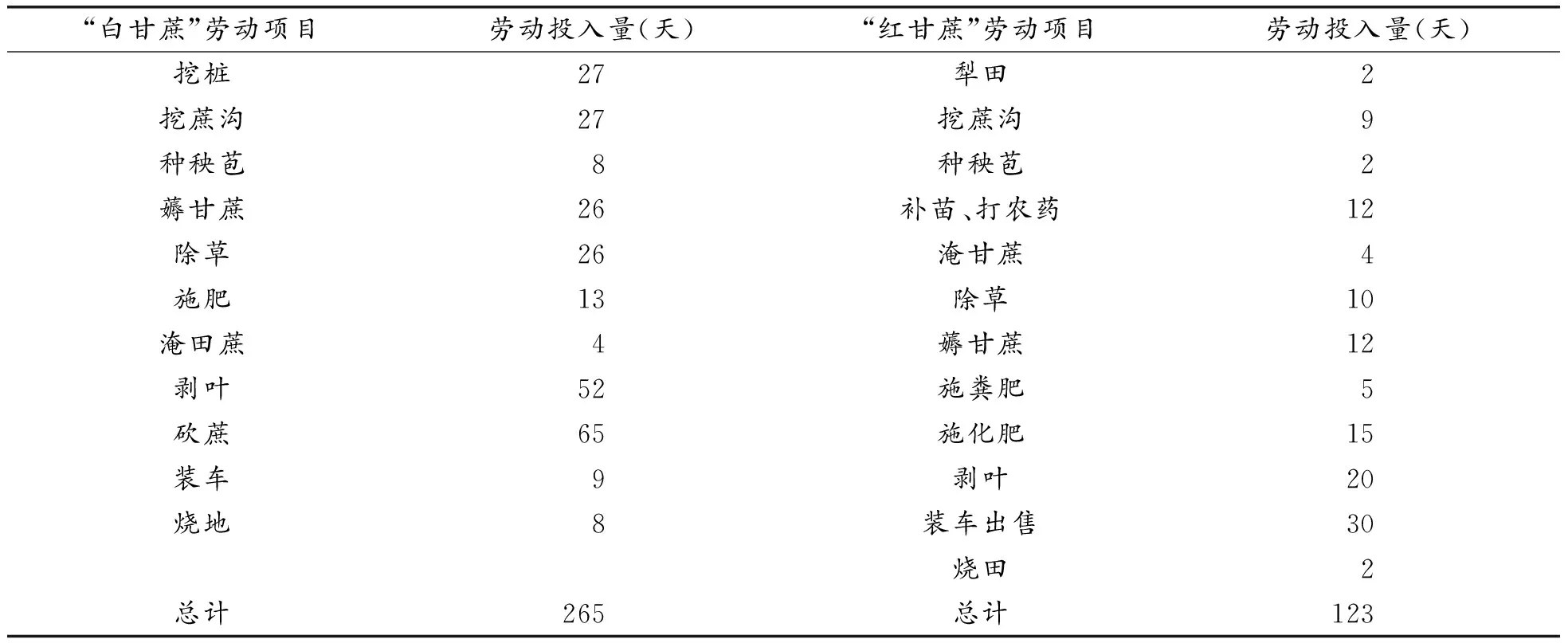

表1 砍蔗与收稻一日的劳动投入量

在老寨人的认知体系中,一年之中最累的活计是榨季砍甘蔗,其次是收谷子(一个主要的因素是天气炎热)。[注]笔者在调查和写作思考中越来越坚信:傣洒传统的稻作生计方式中,劳动是破碎的,难以量化的。你用“工”来作统计单位,它们并不像蔗作中或工厂中一样每天有固定的工作时间,它们也许今天劳作一个小时,明天劳作十二个小时以上;你用“工作时”来作统计单位,它们的劳动不是均质的,也就是说,同样是一个小时的劳动,不同的劳动有着极大的区别。正如piere Naville在《新利维坦》中所指出的:“只有当劳动在18世纪的欧洲普遍化时,劳动的量的方面才可能出现……在此之前,活动的不同形式是不能比较多……劳动呈现为各种不同的性质”(转引自[法]鲍德里亚:《生产之镜》,仰海峰译,北京:中央编译出版社,2005,p6)。标准化生产使得人们的劳动进入了均质化,可量化的时代。然而,出于比较的需要,我们现在却不得不将这个可量化的“标准”强行套入到传统难以量化的劳动上。故此处笔者根据田野调查估算一个平均值进行统计。这两项分别是“蔗作”和“稻作”劳动量投入最大的活计比较下来,前者远远强于后者。然而,这还没有看到甘蔗的繁复的 “科学管理”过程。根据老寨2006年与糖厂签订的合同,2006年老寨种植田蔗258.96亩,其中新桩76.5亩;山蔗450亩,其中新桩122亩。[注]此数据由云新糖厂提供。这意味着:老寨平均每户用了4.8亩的稻田和8.3亩的山地种植“白甘蔗”(专供糖厂榨糖的机榨蔗)。平均每年每户换桩4.4亩(一般3桩就要换新桩)此外,平均每家还种有1.5亩(也是用稻田种植)左右的“红甘蔗”(水果甘蔗)。按照这个平均水平,每家的劳动力投入如下表。

表2 甘蔗种植每户劳动投入量

相比之下,种植水稻的劳动力投入要小得多。在老寨,每耕作3亩稻田(含两季)的各项劳动力投入如下:犁田、耙田6个工,育秧、铲埂、上埂、拔秧、栽秧22个工,薅秧、修沟、放水6个工,割谷、脱粒、运谷晒谷26个工,收草、堆草2个工。总计需要62个工。“以前稻谷种得多(不种甘蔗),收谷子时还是有点高兴的(对于男人来说),交清国家任务(公益粮),将多余的粮食拉到腰街镇上一卖,就可以(比了一个喝酒的姿势)了”,收完稻谷的刀大哥说。可能有人会认为,根据上面的统计,如果老寨每户种植13亩水稻,他们的劳动投入量也不亚于种植甘蔗。不错,但他们每户不可能种植13亩水稻,首先,他们没有这么多田。老寨每户的田在8-10亩左右,即便如此,他们还是不能将这些田全部拿来种植水稻,因为水资源是一个瓶颈。其次他们的家禽得有一个放养之地,雷响田(既有天为因素,又有休耕的因素——如果有足够的水,这些田完全可以灌溉到位)解决了这一个问题。在甘蔗大规模种植之前,实际上每户种植水稻到达5亩已经是上限。其他的田要么休耕或荒芜,要么种其他作物,比如甘蔗(老寨的先民们种植这种作物用来熬糖或酿酒)。再者,种植甘蔗与水稻的劳动强度是不一样的,在种植水稻中,任何一个老人,如果他(她)还能够劳动,几乎可以干任何稻作劳动,而甘蔗则不行,尤其是砍蔗。笔者见到过一位80多岁的老人在田里整田,但老寨没有超过55岁的人参与砍蔗(超过50岁的仅1人)。

当男人们在宴饮上高喧的那句充满大男子主义的话——“男人喝酒,女人干活”变成了“厄熬豪”上“酒可以补体力”时,一点也不表明他们的文化中的男权发生了丁点变化,但这一关于酒的认知变化确实反映了文化中生计方式的一些变化:男人不再悠闲。在生计活动中,男人的付出不再小于或等于妇女:在收谷子中,女人们负责割谷,男人负责脱粒。如果说两者的劳动投入量(按小时计算)是7∶7(这个比例的计算没有包括女人的家务劳动)的话。那么,在收获甘蔗中男女一天的劳动时间变成了11∶9,而且,砍甘蔗平均每小时的劳动强度超出了割稻谷:在收谷子中,你可以中途休息——这是你的田,你的谷子,一切你可做主。或者哪天早上去赶集,顺便“放半天的假”。砍甘蔗则不同,“你累了坐下休息,别人会说的,即便嘴上不说,心里也会说的”。无论如何,你都得跟上大家平均的劳动强度。这是一个典型的“规训”与“自我监视”:总是有一只高高在上的眼睛在看着我并计算我干了多少活计,我必须自觉跟上。当男人们将酒和体力挂起钩来,他们或许会想到甘蔗并不那么甜。如果说此时问“厄熬豪”有什么功能的话,那么最大的功能恐怕就是把这些男人们感觉到的甘蔗的苦味用酒精来中和一下。

从形式上,“厄熬豪”与“厄木豪”有保持着一致的地方,但实质上,两者貌合神离。“厄木豪”一方面与水稻和稻作文化有着密切的联系,另一方面,水稻对水的大量需求要求当地的自然环境对水有保障,这必然进而要求稻作文化中的人们对森林的保护。傣洒祭竜举行“厄木豪”,要求人们在自然空间上“与树挨在一起”——“厄木豪”围绕神树举行,文化空间上“与树挨在一起”——对神树进行隆重的献祭,对森林持一种尊崇的态度。相对于“厄木豪”,“厄熬豪”并不具备这样一种适应方式,相反,甘蔗似乎十分清楚隐含在“厄木豪”中的“意图”,在山上,占领森林的位置;在田里,将水稻挤到一个角落。此外,“厄木豪”的主旨之一是要求人们暂停劳作,享受快乐,形成一种关于劳动的禁忌(见下文)。前者提醒人们不要忘记娱乐,后者强调生产至上,劳动劳动再劳动。甘蔗的崛起则带来了大量的劳动投入,开始破坏“厄木豪”上的劳动禁忌。“厄熬豪”的举办目的近乎是为了维持生产的可持续性,不再是为了享受,强调生产至上。相对于“厄木豪”,“厄熬豪”有着异化的味道,宴饮本身是以人的享受和快乐为主,而不是在超过10个小时的劳动之后的“厄熬豪”上总结出“酒可以补体力”。笔者不否认任何宴饮都要满足人的生理需要,但当这一功能升级成为最主要功能:将酒与体力挂起钩来时,这恐怕不是任何一个喜好杯中之物的人愿意看到的。

四、树与稻的空间逻辑

“厄熬豪”在傣洒文化中出现,看似是一种文化多样性的呈现。但在深层体现出的却是与“厄木豪”在文化本质上的差异,甚至是对立与冲突。

对于“厄木豪”,我们应该将其放在当地传统的稻作文化体系中来看待,而不是局限于饮食文化体系。“厄木豪”是稻作文化中的一种宴饮,它与水稻、森林、原始宗教有着密切关系。在老寨的周围,树被神圣化,每年要对它们献祭,要在他周围举行神圣的“厄木豪”,以下是老寨的神树统计:

表3 神树统计表

神树周围的其他树木也因为神树的神圣性受到尊重。村民不得在其周边放牧牲畜、打柴等任何非祭祀神树的活动,甚至连从神树旁经过也会有人提醒要小心翼翼,免得惊动鬼神。

“厄木豪”体现的是一种对树的神圣态度,每逢村祭,全村的男人打破一贯对神树小心翼翼的态度,于神树之下热闹聚餐。此时“厄木豪”所指的“挨饭”,挨在一起的不仅仅是菜、酒和饭,还意味着如下几点。

第一,人与树(森林)要挨在一起:从空间上,“厄木豪” 围绕在神树四周举行;从整套礼仪来看,根据朱德普的研究:“祭竜”一词是“汉+傣”的结构形式,“祭”是汉语,“竜”是傣语的音译,在傣语中音“竜”这个字的意思是“森林”“树木”,祭竜一词就是祭祀森林和树木的宗教礼仪[7]。在笔者看来,老寨的祭竜礼仪可以看成是一套祭祀森林和树木的宗教活动,“厄木豪”围绕神树举行,物理空间上是与树挨在一起,文化空间上是对森林和自然的一种亲善取向。

第二,人与人要挨在一起:参与祭祀的人员中,除竜头,“猪头”外,其余人员自由组合,围成一圈。用砍来的香蕉叶铺好,放上各自带来的饭菜和酒,随便找个石头作为凳子或者干脆蹲着。同席的人轮流倒酒,带来的菜共享。这不仅是物理空间上全村人的聚集,还在文化功能上取到了“加强社区凝聚力”[注]王晓红《云南花腰傣“祭竜”仪式研究——以新平县漠沙镇曼勒村为例》(硕士论文),云南大学,2007年,P46-P48。诸功能。

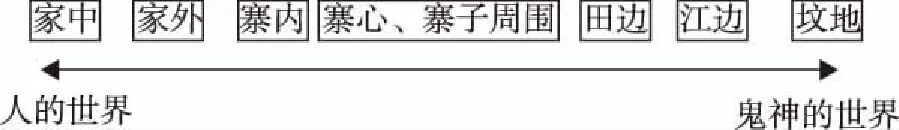

第三,人与鬼神要挨在一起:这点从村落空间的结构最能体现。傣洒将世界划分为人的世界和鬼神[注]磨刀傣洒人的观念中,鬼神与神没有明确的界线,所有的神灵和各种类型的“鬼神”(包括作恶的鬼神)都使用同一个词语指涉,当地傣语读作pi。的世界。这一认知在其对村寨空间的划分上表现为:人的空间和鬼神的空间。寨子周围、寨子(除寨心),家是逐渐向人的世界这一端点靠近的空间,寨子周围、田里、江边、坟地是逐渐向鬼神的世界这一端点靠近的空间,如图1所示。

图1 傣洒村落空间结构

崔明昆认为寨心在花腰傣的世界观中是“世界的中心”[8]44,从上面的空间图式来看,花腰傣的这个“世界中心”是人的世界和鬼神的世界交叉的空间,是人和鬼神共同拥有的空间。“厄木豪”的举办空间不是放在一个标准的人的空间——家里举行,而是放在一个人的空间和鬼神的空交叉的空间——寨子周围或寨心举行。从空间上,可理解“厄木豪”存有“人与鬼神要挨在一起”的精神,是一种人与鬼神共乐的宴饮。

“挨在一起”体现的是一种和谐共处的精神:人与自然(森林)和谐共处。这种文化理念与当地的稻作文化密切相关。水稻对于水的要求量远甚于甘蔗以及任何作物,尽管处于江边,但山高坡陡的生境导致农田水资源的相对缺乏。因而傣洒文化中的“厄木豪”之“人与森林挨在一起”的精神,应被看作是稻作文化体系中与水稻相适应的制度。一方面,村子周围的森林不仅对于村子的绿化,水土保持有着诸种生态意义上的作用,另一方面,他们向神林和神树献祭,祈求的也是充沛的雨水,希望田中的水稻不会因干涸而死。凭借经验,他们知道并非每年都风调雨顺,尽管每年都参与献祭。在这种情况下,稻田的灌溉用水只能指望那股来自后山的唯一的山泉,水的分配就会成为一个棘手的问题。在“厄木豪”上,除竜头外,所有参与人员都是平等的:他们每一个人向神献祭的都是一样的,所有祭品中每人都平均负担了一份。也从神那里分到了相同的一份食物。他们自由组合,席地而坐成一个圈,觥筹交错。从空间上看,在这个圆形的筵席上,没有主人也没有客人,谁都不处于中心。中心之处是从神那儿分到的食物。或许可以这样理解,他们在神树下或神面前达成了一个契约:身份平等,地位均质,公平分水,任何人不得占强。

五、劳动禁忌:时间的逻辑与人鬼神关系

新平傣族在举行正式大型的“厄木豪”的日子里禁止劳动。我们暂且把这样一种禁忌称作“劳动禁忌”,即严格禁止人们在某些时候劳动。“厄木豪”中存在劳动禁忌,“厄熬豪”中则不存在。“厄木豪”中的“劳动禁忌”提醒人们不要忘记快乐和享受。“厄熬豪”是在超过10个小时的高强度劳动后举行的。“厄熬豪”以水稻和稻作文化有着密切联系,但其举行的目的却是近乎享受。“厄熬豪”与甘蔗更是不可分割,但其举行目的却近乎是为了甘蔗生产的可持续性。

老寨在春节,祭竜等日子中存在着劳动禁忌,下面是老寨的劳动禁忌的日子的统计表。

举行“厄木豪”的日子都伴有劳动禁忌。对于劳动禁忌的解释,笔者认为仍然是基于“人神共乐”或“人鬼共乐”的理念。如果说从空间观上,“厄木豪”的举行空间反映出了傣洒在空间方面的认知分类特点的话,那么从时间观上,“厄木豪”的举行时间中存在劳动禁忌这点,让我们看到了傣洒关于一年中时间的认知分类:劳动禁忌的日子属于人和鬼神的时间,是“做人的时间”,其余时间属于人的时间,是“做活的时间”。从时间上,“厄木豪”是在人和鬼神共有的时间中举行,这再次说明了“厄木豪”的“人鬼神共乐”的特征。“人神共乐”或“人鬼共乐”是“厄木豪”关键词,这可以从春节结束后的撵寨子仪式得到佐证。在撵寨子之日,每家清扫家中献祭的地方,拿黄泡刺在家中撵后,将其置于家外即闭门;撵寨子的队伍最前面由一“猪头”驱一狗开道,后面是一群孩子,拿着木刀木剑随意敲打路上碰到的任何东西,最后是竜头不断洒沙子、并收集各户的黄泡刺。撵什么?很明显是鬼神。鬼神何时来呢?在大年三十晚各家要“请鬼神”到家。所以笔者认为傣洒的春节是一个“人鬼神共乐”的节日。当人与鬼或神共处时,人就应该让它们开心,好好侍奉,不要惹怒它们(故而不能去田里劳动,有了劳动禁忌)。但毕竟天下无不散的筵席,春节结束后,人要在人的空间,鬼神要在鬼神的空间,所以要撵寨子。在传统的傣洒文化中,劳动禁忌从大年初一一直到撵寨子这天。“在大锅饭时候,在今日(指撵寨子)结束前,仍不允许干活计。”虽然出行当天各户要牵牛到田里犁田,但那仅仅是象征性的犁一下。撵寨子结束时要举行一次“厄木豪”,这或许是对“下逐客令”的无礼表示歉意。从空间(这次“厄木豪”在离寨子最远)和时间(春节已经结束)上看,这次“厄木豪”可以看成是一次人对鬼神的“送别宴”。进而,从春节到撵寨子(这期间要举行3次“厄木豪”)就是人与鬼神共同狂欢的节日。

如果说“厄木豪”是人鬼共乐或人神共乐的话,那么“厄熬豪”就仅仅是人独自乐了,而且还不是全村人或男人的共乐,仅仅是4-7家人的“独乐”。但是冲突发生了:“厄木豪”与“厄熬豪”出现了重叠。榨季完全覆盖了春节,糖厂的机器并不知道春节的含义,在整个榨季兴奋不停地运转着。“厄熬豪”对“厄木豪”的冲突不仅仅是甘蔗和水稻的战争,另一层意味是:握有现代农业科技力量的市场与老寨的诸神和众鬼的开战。一个声音传来:放弃“厄木豪”,放弃与诸神众鬼同乐,与我同乐吧!

2007年春节,“出行”定在初六,初七撵寨子。按照传统,初一到初七伴有劳动禁忌。

初一,如常举行“厄木豪”。

初二,拜年、喝酒。

初三,那哈村(老寨邻村)有商人来购水果甘蔗30吨,全村出工。

初四,糖厂要求砍甘蔗,轮到砍蔗的各户开工。

初五,继续砍蔗。

初六,出行,继续砍蔗。中午回来出行。晚上在寨心举办“厄木豪”。但同时有几家也在举行“厄熬豪”,老寨54家,“厄木豪”了12家。其中“竜头”, “猪头”必须到,他们是总计12家中的7家,也就是说,实际仅来了5家。其他人都去参加了“厄熬豪”。这次“厄木豪” 勉强撑到0点。[注]据笔者的田野日记整理。

当“厄熬豪”与“厄木豪”两者必须放弃其一时,人们放弃了“厄木豪”,放弃了与鬼神同乐的宴饮。当人们选择放弃“厄木豪”去参加“厄熬豪”时,他们或许也是放弃了传统“与鬼(神)共乐”的机会,选择了“人自乐”。当然,当老寨的人们放弃与传统的鬼神共乐时,他们或许也是(被迫)在与另一个新的鬼神——资本之神“同乐”。

六、结论

杨庭硕先生指出:“一种植物的地位转换,总是牵连着相关民族政治地位的变革,也牵连着整个文化结构与内涵的重构。”[1]在市场和资本因素的催动下,甘蔗在傣洒文化中引发了一系列的变迁,这种变迁首先表现为甘蔗和水稻在傣洒人的稻田里展开的“战争”或物种竞争,但这样的“战争”遵循的并非仅仅是达尔文“适者生存,优胜劣汰”的法则。市场和资本的意志也在很大程度上影响着农田里两种植物的命运。这场生态层面的“植物战争”还进一步引发了文化层面的动荡,首先直接体现为宴饮模式的变迁,即传统稻作时代的“厄木豪”(挨饭)到蔗作生计的“厄熬豪”(“甘蔗饭”)。透过这两种宴饮模式,更深层的是文化逻辑上的变迁。“厄木豪”呈现的是传统稻作农业中人与森林、人与鬼神同乐的生态文化逻辑,后者又整体论地体现为宴饮蕴含的空间观、时间观与该逻辑的高度契合和相互适应。而“厄熬豪”所呈现的是一套与资本和市场相适应的生计方式,且正在不断冲击着稻作生计方式及其文化结构。这一系列变化,通过两种植物(水稻与甘蔗)的视角,更加清晰地呈现出来。