《叶天士医学大全》治湿医案探要*

2019-01-11上海中医药大学附属市中医医院上海200071

上海中医药大学附属市中医医院(上海,200071)

秦 嫣 杨芸峰1 指 导 朱凌云

叶天士是我国医学发展史上一位杰出的医家,24岁时已先后从师十七人,吸收各家之长。其医名盛极于当时,二百年来一直被大江南北众多医家奉为宗师。可惜由于叶氏忙于诊务,其主要著作均系门人华岫云等辑录整理而成,亲笔著述鲜有。《叶天士医学大全》[1]收录了现存学术界比较公认,或虽有争议,但不能排除为叶氏著述的12种文献。

医案统计

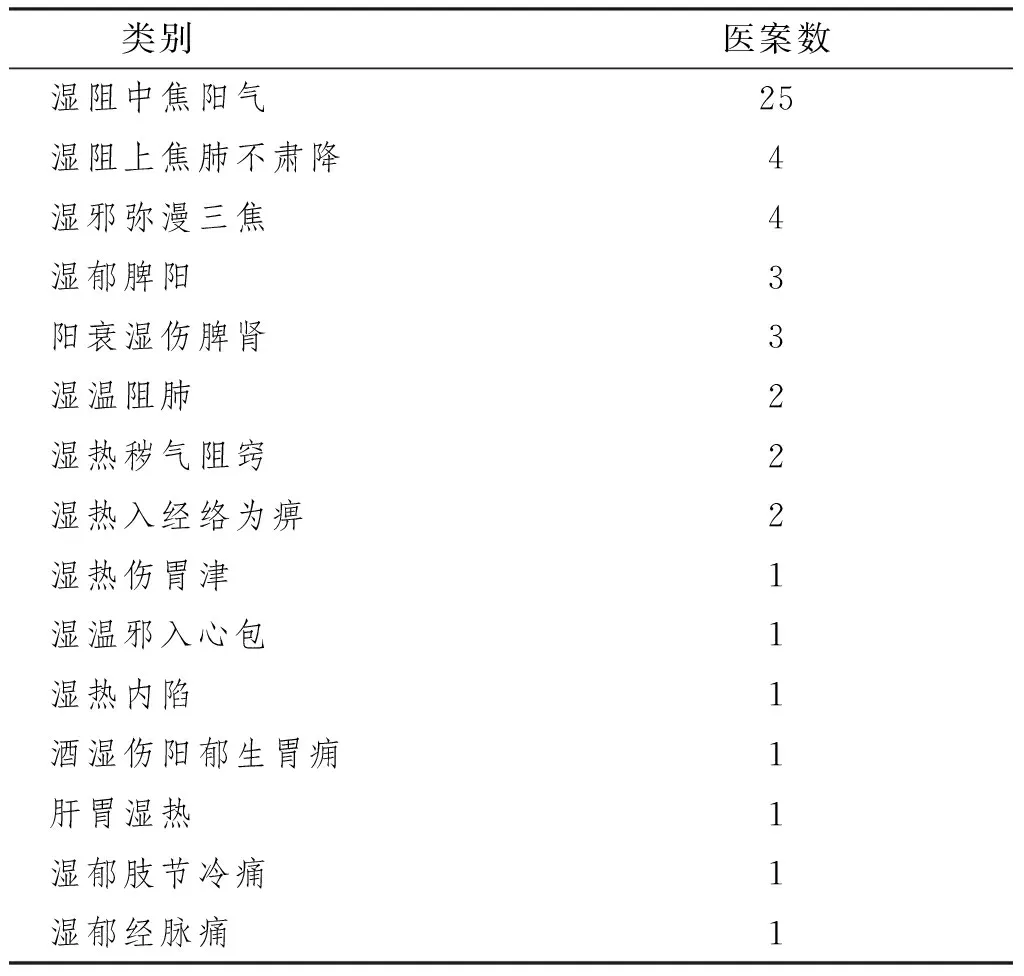

叶氏系吴县(今属江苏)人,常说吴地多湿,故其治湿病也多。经笔者统计,《临证指南医案》中治湿医案52则(见表1),《种福堂公选医案》中治湿、暑湿医案各1则,《叶氏医效秘传》中治湿医论1则,《景岳全书发挥》中湿证论证论治1则,《未刻本叶天士医案》中明确指出湿邪致病的医案65则。

医案分析

湿为阴邪,性质重浊黏腻,易阻滞气机。可从外受,亦可内生。且湿邪可与风、寒、暑、燥、火等结合,与气滞、血瘀、痰饮等病理产物的产生有密切的关系,以致辨证复杂,病程缠绵,因此探究治湿之法对临床诊治有指导作用。笔者仔细研读叶氏医案,今取其数案析之,为自学之勉,不妥之处,望高明指正。

表1 《临证医案指南·卷五·湿》医案52则分类表

1.湿阻中焦阳气

莫,五十,今年夏四月,寒热不饥,是时令潮湿气蒸,内应脾胃,夫湿属阴晦,必伤阳气,吞酸形寒,乏阳运行。议鼓运旋脾胃一法。苓姜术桂汤。

某,十六,地中湿气,自足先肿。湿属阴邪,阳不易复。畏寒,筋骨犹牵强无力。以金匮苓姜术桂汤。

浅析:“湿伤人也,或从上,或从下,或遍体皆受,此论外感之邪著于肌躯者也。……如其人饮食不节,脾加有湿,脾主肌肉四肢,则外感肌躯之湿亦渐次入于脏腑矣。”[1]湿为阴邪,必伤阳气,阳不易复。寒湿伤脾胃两阳,故症见吞酸形寒或见畏寒,脾失健运,无以运化,失于濡养而筋骨牵强无力。叶氏治以苦辛温法,予金匮苓姜术桂汤,运旋脾胃,宣通阳气。气化则湿化,有阳气宣展则水湿自除之意。

林,五二,中年清阳日薄,忽然脘中痞闷,乃清阳不自转旋,酒肉湿浊之气得以凝聚矣。过饮溏泻,湿伤脾胃,胃阳微,仲景法,以轻剂宣通其阳,若投破气开降,最伤阳气,有格拒之害。苓桂术甘汤。

严,三一,胸满不饥,是阳不运行。嗜酒必夹湿,凝阻其气,久则三焦皆闭。用半硫丸,二便已通。议治上焦之阳。苓桂术甘汤。

浅析:“湿从内生者,必其人膏粱酒醴过度。”[1]嗜酒夹湿,损伤脾胃,脾胃阳微,仲景法,治当“温药和之”。素体阳虚,加之酒肉湿浊凝聚,脾胃阳气更伤。苓桂术甘汤乃仲景名方,药仅四味,配伍精当。方以苓、术健脾祛湿,桂、甘温阳化气,后世有医家评价“大有千军万马之声势,临床疗效惊人”[2]。

叶氏在学术上承《黄帝内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匮要略》,下及历代各家学术。在遣方用药方面,如《临证指南医案·卷十·集方》中,就有《伤寒论》方42首,《金匮要略》方27首。这些方剂被广泛用于叶氏各种医案中。难怪有言“曾将《灵》、《素》及前贤诸书,参究一番者,方能领会此中意趣。”华岫云总结叶氏治湿滞中焦,脾阳不运者,“用术、朴、姜、夏之属以温运之,以苓、泽、腹皮、滑石等渗泄之,亦犹低洼湿处,必得烈日晒之,或以刚燥之土培之,或开沟以泄之耳。”[1]可见治疗湿浊凝聚,脾胃阳虚者,叶氏在固护脾土的同时也注重温阳化气。

2.湿阻上焦,肺不肃降

冯,三一,舌白头胀,身痛肢疼,胸闷不食,溺阻。当开气分除湿。飞滑石、杏仁、白蔻仁、大竹叶、炒半夏、白通草。

王,二十,酒肉之湿助热,内蒸酿痰,阻塞气分。不饥不食,便溺不爽,亦三焦病。先论上焦,莫如治肺,以肺主一身之气化也。杏仁、瓜蒌皮、白蔻仁、飞滑石、法半夏、厚朴。

浅析:叶氏认为湿阻气分,当论上焦,莫如治肺。肺主一身之气,为水之上源,主通调水道,下输膀胱。宣通肺气可以开水之上源。疏通气机一则可以直接消除湿邪阻滞引起的身痛肢疼、胸闷不食等症状;二是通过疏畅气机,使气行则湿行,气化则湿化。故叶氏常从调气入手,注重宣通气机。常用药有杏仁、白蔻仁、瓜蒌皮等,以轻苦微辛且具流动之品以调畅气机,透化湿邪。

3.湿邪弥漫三焦

某,五十,秽湿邪吸受,由募原分布三焦,升降失司,脘腹胀闷,大便不爽,当用正气散法。藿香梗、厚朴、杏仁、广皮白、茯苓皮、神曲、麦芽、绵茵陈。

某,十四,脘闷、便溏、身痛、脉象模糊,此属湿蕴三焦。厚朴、广皮、藿香梗、茯苓皮、大豆黄卷、木防己、川通草、苡仁。

浅析:“三焦者,决渎之官,水道出焉。”[3]三焦是气和水液的重要通道。外受之湿与水谷内蕴之湿互结于三焦,症可见脘腹胀闷、大便溏滞、苔白或黄腻,脉象濡缓等。叶氏以芳香化浊法,常用藿香、厚朴、陈皮等宣通三焦之气,泄化三焦之湿。其化裁藿香正气散,常减去发散风寒之紫苏、白芷,加神曲、麦芽等消食之物,或加防己、通草、苡仁等化湿通经之品。若上焦征显著者,加杏仁以开肺;中焦征显著者,加草果以宣中;下焦征显著者,加滑石以淡渗。正如徐灵胎评价叶氏治湿医案所云:“治湿不用燥热之品,替以芳香淡渗之药,疏肺气而利膀胱,此为良法。”

4.湿热

曹,三十,肠胃属六腑,湿久生热,气阻不爽。仍以通为法。生于术、川黄连、厚朴、淡生姜渣、广皮白。酒煨大黄水法丸,服三钱。

俞,五五,酒湿郁伤,脘中食阻而痛。治以辛苦寒。小川连、半夏、姜汁、枳实、茯苓、香豉。

浅析:中焦湿病在脾胃。若湿久生热,湿热互结中焦,可见胸痞呕恶,口腻而干,大便或秘或溏,苔黄而腻,脉滑数或濡等症。脾胃居于中焦,脾升胃降,此乃气机升降之枢纽,故曰“治中焦如衡,非平不安”[4]。叶氏即以通为法,药用苦辛寒者,常用黄连、干姜(姜汁、生姜渣)、半夏、枳实等为主药。“湿热阻气”、“属湿热偏伤气分”[1]叶氏治湿热,继承了仲景以泻心汤类方辛开苦降的配伍法则,以调节脾胃气机的升降,解开湿热痞结。

5.湿、暑湿

李,四三,长夏时令温热,内阻气分,宗《内经》湿淫于内,治以淡渗,佐以苦温。飞滑石、川通草、淡竹叶、杏仁、厚朴。

张,舌白罩灰黑,胸脘痞闷,潮热呕恶,烦渴,汗出,自利。伏暑内发,三焦均受,然清理上中为要。杏仁、滑石、黄芩、半夏、厚朴、橘红、黄连、郁金、通草。

浅析:暑为阳邪,治阳者须以寒药,湿为阴邪,治阴者须以热药,故暑湿为患,其病难治。“暑必夹湿,二者皆伤气分。从鼻吸而受,必先犯肺,乃上焦病。治法以辛凉微苦,气分上焦廓清则愈”[1]。湿邪夹暑,伤于气分者,叶氏治之以宣通上焦法,药用辛凉微苦,轻清宣化之品,如杏仁、竹叶、薄荷等。暑湿为患,困阻中焦者,叶氏常投以辛寒清气配合利湿泻热之品。药用藿香、杏仁等宣化暑湿,半夏、厚朴、橘红等调畅中气,滑石、茯苓、通草等淡渗利湿。

笔者体会

《素问·至真要大论》曰:“诸湿肿满,皆属于脾。”历来医者认为,“脾虚生湿”、“湿困脾运”,故健脾乃祛湿之关键。纵观叶氏医案,不难发现叶氏以“治气”为祛湿的重心,对于湿证的治疗,根据湿邪伤气的致病特点,十分重视调理气机升降出入之平衡。如湿阻中焦阳气案、湿阻上焦肺不肃降案,用药处处皆体现调畅气机。如湿邪弥漫三焦案、湿热案、暑湿案,则根据湿浊凝聚的部位,畅通三焦气机,尤其是宣发肺气。

盖肺主一身之气,气化则湿亦化。通过肺的宣发可使湿邪从表而出,通过肺的肃降可使湿邪下行膀胱,通畅水道。至于中焦,乃气机升降之枢纽,黄元御云:“胃主降浊,脾主升清。湿则中气不运,升降反作,清阳下陷,浊阴上逆,人之衰老病死,莫不由此。以故医家之药,首在中气。”[5]。湿邪阻滞,每以脾胃为病变中心,故治法总不离理中焦之气,使气机升降复常,则湿可行化。或见湿邪弥漫三焦,则叶氏注重通行三焦之气,分部而消,并强调肺、脾、肾、膀胱的气化作用。

无论芳香化浊,辛开苦降,或三焦分化,叶天士的治湿法中皆隐含着“调升降”之思想。湿性重浊黏腻,易阻气机,故湿病以气机阻滞,升降失调为主要病机。通过学习实践,笔者在临床上也体会到治疗辨证复杂,病程缠绵的湿证,除了重视“健脾运脾”,同时应该考虑“治气调升降”,有时候方中即使只用一至两味理气药,也常常能发挥意想不到的疗效。