辨体治未病预防小儿反复呼吸道感染的临床疗效观察

2019-01-08高树彬欧阳晓燕

高树彬, 欧阳晓燕

小儿反复呼吸道感染(recurrent respiratory tract infection,RRTI)是指小儿在1年内发生呼吸道感染的次数超过一定范围(7~10次),是儿科常见的临床现象[1]。本病病因复杂,治疗尚不十分规范[2];每次呼吸道感染均会造成整个家庭困扰,预防其“反复”发作是目前治疗的方向。高树彬教授在临床中,根据“治未病”理论,创新在RRTI发作前即“萌芽状态”时,施以“袋泡茶”式中药散剂,提前持续适时干预,得到满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 2015年7月至2016年7月厦门市中医院门诊收治RRTI患儿(胃肠积热证或气阴两虚证)90例,采用密闭信封法进行随机分组,观察组和对照组各45例。参考《小儿反复呼吸道感染中药新药临床试验设计与评价技术指南》[3]进行。观察组中男30例,女15例;平均年龄(3.18±0.89)岁;每年上呼吸感染次数平均(6.39±1.95)次,每年气管炎次数平均(2.96±1.26)次,每年肺炎次数平均(0.27±0.54)次。对照组中男28例,女17例;平均年龄(3.37±0.99)岁;每年上呼吸道感染次数平均(5.96±1.79)次,每年气管炎次数平均(2.80±0.62)次,每年肺炎次数平均(0.22±0.47)次。两组患儿在性别、年龄、病情方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 根据中华中医药学会制定的反复呼吸道感染的诊断标准[1]。

1.2.2 中医证候诊断标准 参照《中医儿科学》[4]、《中医儿科常见病诊疗指南》(2012)[5]制定。

1.2.2.1 胃肠积热证必备症状:易感;积热证候:①腹胀;②便秘;③口中气秽;④泛恶;⑤舌红,苔黄厚;⑥脉浮滑或指纹紫滞。诊断标准:具备必备症状+积热证候3项或3项以上。

1.2.2.2 气阴两虚证必备症状 体弱易感;气虚证候:①自汗多;②面色少华;③纳呆食少;④倦怠乏力;⑤便溏;⑥舌淡;⑦脉细无力,指纹淡;阴虚证候:①手足心热;②盗汗;③低热;④口干喜饮;⑤舌红少苔、剥脱或无苔;⑥脉细数。诊断标准:具备必备症状+气虚证候2项或2项以上+阴虚证候2项或2项以上。

1.3 纳入标准 (1)符合西医RRTI诊断标准;符合中医“胃肠积热”以及“气阴两虚”证候标准;(2)年龄2~5岁;(3)患儿家属知情同意。

1.4 排除标准 (1)近1年内使用免疫调节剂者;(2)合并哮喘(包括咳嗽变异性哮喘)、过敏性鼻炎及心、肝、肾、消化系统和造血系统等严重原发疾病者;(3)患有原发性免疫缺陷病、获得性免疫缺陷综合征、肺发育不良、先天性心脏病、胃食管返流症等严重的原发病的呼吸道感染儿童;(4)过敏性体质(对2类以上物质过敏)或对已知本制剂组成成分过敏者;(5)患儿不能合作或正在参加其他药物试验者;(6)根据研究者判断,容易造成失访儿童。

1.5 脱落标准 (1)出现过敏反应、严重不良事件,研究者判断应停止试验者;(2)试验过程中,发生其他疾病,影响疗效和安全性判断者;(3)受试者依从性差(试验用药依从性<80%或>120%),或自动中途换药或加用本方案禁止使用的中西药物者;(4)无论何种原因,患者不愿意或不可能继续进行临床试验,向主管医生提出退出试验要求而中止试验者;(5)受试者虽未明确提出退出试验,但不再接受用药及检测而失访者。

1.6 治疗方案 观察组患儿依据体质分型在“萌芽状态”时分别给与小儿伤食方、益气养阴方口服治疗,并对患儿家属进行健康教育,指导饮食生活调摄;服药时间至“萌芽状态”表现消失为止,持续适时干预1年。(萌芽状态表现:胃肠积热型:口臭、兴奋、易醒、舌红、苔厚。气阴两虚型:唇红、汗多、手足心热、大便干、舌淡或少苔)。对照组仅对家属进行健康教育,指导饮食生活调摄。

药物组成及制备:小儿伤食方:焦神曲、焦麦芽、焦山楂、凤凰衣、竹茹各10 g,疳积草5 g,蝉蜕3 g。益气养阴方:党参、白术、黄芪、山药、生地各10 g,麦穗癀、人字草、玄参各15 g。委托鹭燕医药公司按照以上处方制备成“袋泡茶”式中药散剂茶包,规格每包10 g。服用剂量:2~3岁每次10 g,>3~5岁每次20 g,均每日2次,开水冲泡,水量50~100 mL。

1.7 观察指标 (1)人口学资料:包括性别、年龄、身高、体质量;(2)疗效性指标:包括呼吸道感染发病病种、发病次数、发病病程;(3)安全性指标:包括血常规、肝功能、肾功能、心功能、心电图;(4)随访时点:患儿自入组时填写干预前登记表;治疗开始计算1年内,每个季度随访1次。

1.8 疗效判定标准 基于证候的症状体征分级量化,参考“高氏标准”。

1.8.1 病情分级 (1)发病次数:Ⅲ级:平均每月发病>2次;Ⅱ级:平均每月发病1~2次;Ⅰ级:平均每月发病<1次;0级:无发病;(2)病程:Ⅲ级:每次发病>10 d;Ⅱ级:每次发病5~10 d;Ⅰ级:每次发病<5 d;(3)病种:Ⅲ级:支气管肺炎;Ⅱ级:支气管炎;Ⅰ级:上呼吸道感染。

1.8.2 疗效评定条件 (1)服药后无发病或发病次数减少1级以上;(2)服药后病程缩短1级以上;(3)服药后病种降低1级以上。显效:具备以上3项中任何2项以上者;有效:具备以上3项中任何1~2项者;无效:上述3项均无改变。

1.9 统计学方法 采用SPSS 20.0软件进行统计学处理,计量资料服从正态分布时,采用t检验,非正态分布采用非参数统计方法;计数资料采用χ2检验、Fisher精确概率法,等级资料采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

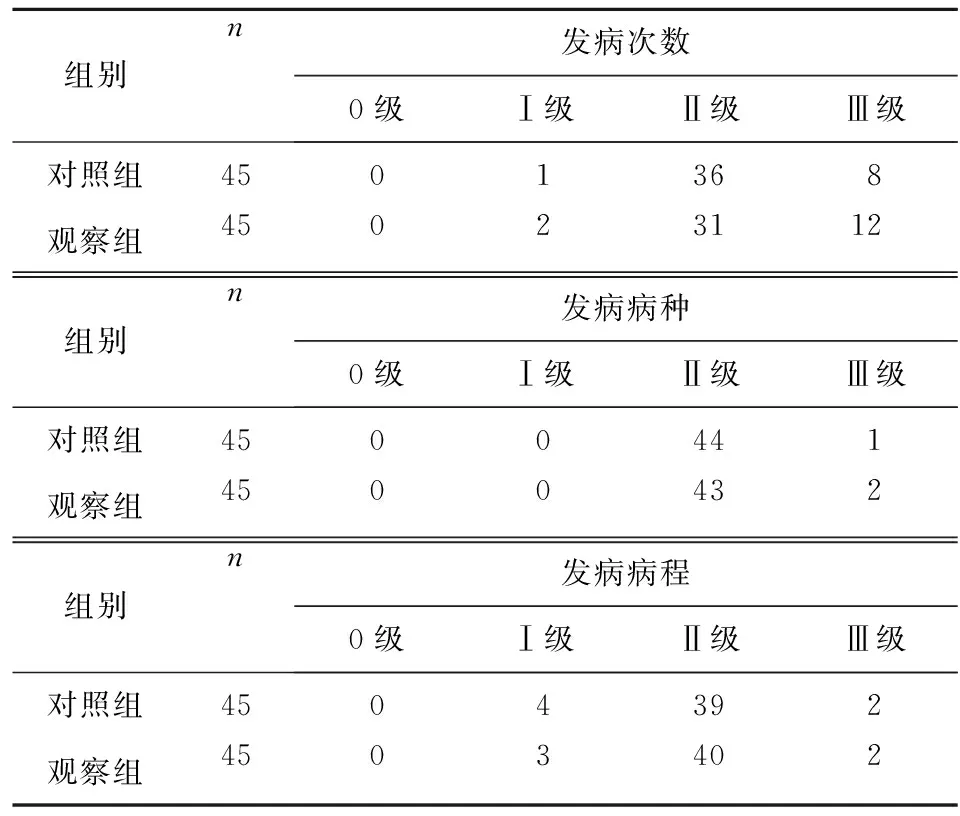

2.1 治疗前两组发病次数、病种、病程比较 见表1。

表1 两组治疗前发病次数、病种、病程的比较(n)

表1结果表明,两组在治疗前发病次数、病种、病程等级比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 治疗后两组发病次数、病种、病程的比较 见表2。

表2 两组治疗后发病次数、病种、病程的比较(n)

注:与对照组比较,Z=-5.746,-5.810,-6.452,P<0.05。

表2结果表明,治疗后两组在发病次数、病种及病程方面均有所改善,观察组明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 随访12个月两组各病种发作次数比较 见表3。

表3 随访12个月两组各病种发作次数比较次)

注:与对照组比较,aZ=-3.533,-5.236,P<0.05。

表3结果表明,随访12个月后,观察组在上呼吸道感染及气管炎次数方面减少明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后两组肺炎发病次数均降低,但两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

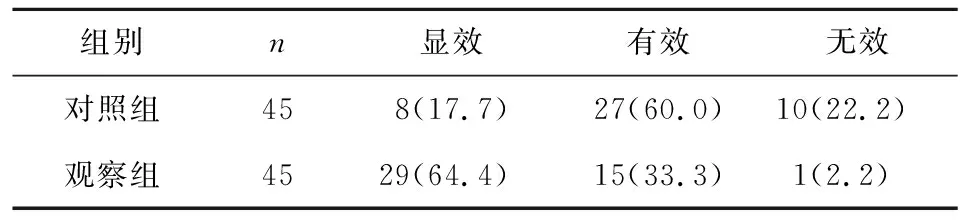

2.4 两组总疗效比较 见表4。

表4 两组总疗效比较[n(%)]

注:与对照组比较,Z=22.71,P<0.05。

表4结果表明,观察组疗效优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.5 安全性分析 两组均未报道不良事件及不良反应的发生。

3 讨论

目前现代医学对于RRTI的发病机制尚未明确,治疗常分为急性感染期和非急性感染期(即缓解期)两个阶段进行。急性期主要是抗感染、解热镇痛、止咳化痰等对症治疗;缓解期多是依靠免疫调节剂、补充维生素或微量元素为主。西医急性期治疗效果可,然在缓解期药物的实际有用性还没有达成共识[6]。中医药以“辨证论治”“整体观念”为核心,对本病在减少“反复发作”上往往比西医更胜一筹。

多年来各地中医儿科专家根据《黄帝内经》“治未病”理论,思路开阔,理论丰富;其中以补虚为主要治则;如汪受传教授为代表的调“肺”派[7],虞坚尔教授为代表的补“肾”派[8],王力宁教授为代表的调“脾”派[9]。近年来亦出现一系列新的治则和治法,如活血化瘀、清肺化痰、清心泻脾、疏肝理气、化痰祛湿、消食导滞等,特别是马融教授的清热通腑法[10]深受临床中医的认可。多数医者的治疗,是让患儿在“未病”时服用1~3个月扶正或祛邪药物,而后直接停药,治疗往往起到一时之功。缓解期是患儿和周围环境长期适应磨合而达到的阴阳相对平衡状态,是人体的常态;冰冻三尺,非一日之寒,1~3个月的药物治疗,难以减少患儿1年后甚至数年后的发病。再者“已病”之时用药往往病去如抽丝,“未病”之时正不虚、邪不甚,患儿无症状,往往难以坚持就诊吃药,均不适合作为治疗时机。

高树彬教授认为在疾病未发欲发之时,即疾病萌芽期,阴阳出现偏颇之时,会有或多或少的“苗头”出现;去除影响了阴阳平衡的外界因素,再根据患儿体质的差异,予以轻剂祛邪或扶正,纠正阴阳的轻度偏颇,将刚刚崭露头角的疾病扼杀,可将疾病的萌芽消于无形,而达到预防之功。高树彬教授长期的临床工作中发现,现代生活方式(尤其是饮食结构)的改变,“好吃懒动”导致的身体能量过剩,复感儿群体中出现大量“食积内热”的实证[11];还有因过用寒凉药损耗阳气,加之嗜食煎炸、睡眠不足等多种因素耗伤阴液而导致“气阴两虚”者比例升高。这与近年来对于本病的证型研究的报道不谋而合[12-13]。这两种体质复感儿在发病前,往往会有一些前兆表现,我们称为“萌芽状态”;如食积内热证患儿出现口臭、兴奋、易醒、舌红、苔厚等;气阴两虚证患儿出现唇红、汗多、手足心热、大便干等。临床发现在此时分别给予小儿消食方与益气养阴方,并对患儿家属进行健康教育,指导饮食生活调摄,服用至“萌芽状态”消失为止,可以明显减少呼吸道感染的次数。其中小儿伤食方以焦三仙为君,焦山楂消食化积,善消肉食之积,焦神曲消食和胃,可消谷食积滞,麦芽消食健脾,善消米面薯芋食滞,三者各司其职,有很好的补脾益胃消食作用;食积易于阻气、生湿、化痰,故配以竹茹、蝉蜕,两药性甘寒,可理气散热;疳积草性平味甘,消食消胀、除烦止渴、生津;凤凰衣乃鸡蛋壳内膜,其味甘淡平,入脾胃肺经,养阴清肺之功;诸药配伍,使食积化,胃气和,积热除。益气养阴方中以黄芪、党参为君,取其补益元气、养阴生津;臣以生地、玄参滋阴退阳,生津润燥;白术、山药,健脾燥湿,加强益气助运之力;人字草、麦穗癀清热利湿;全方使气生阴复津回、水升火降、五脏安宁,共奏益气养阴之效。

本研究即把握疾病萌芽初期时,着眼于这两种体质患儿的“萌芽状态”,适时干预1年,同时设立空白对照;两组在发病次数、病种和平均病程来看,观察组均优于空白对照组;观察组有效率达97.8%明显高于对照组77.7%,差异有统计学意义。本研究在“治未病”理论基础下,把握疾病萌芽初期,施以“袋泡茶”式中药散剂,药量精简,服用方便,家长配合度高,安全性高;提供一种预防小儿反复呼吸道感染的新思路。