汉语国际教育“第二语言习得”教改探索

2019-01-07刘顺芬

摘 要: “第二语言习得”跨多学科的性质决定了其具有内容多、理论性强、实践要求高等特点。根据课程教学目标、结合课程特点、学生和学校实际,以活动理论为指导,对教学设计、组织策略、作业及考核方式等进行改革,实行以活动为中心、以任务为导向、以共同体为组织形式、过程与结果并重的双向和多向互动的活动教学,为高校该专业的课程教学提供策略参考和实践案例。

关键词: 第二语言习得 学习共同体 项目化

一、引言

第二语言习得的基本理论和汉语作为第二语言教学的基本原则及方法是《国际汉语教师标准》明确规定的内容[1],也是国际汉语教师资格考试和汉语国际教育硕士入学考试必考的知识和技能之一。因此,“第二语言习得”课程教学在一定程度上影响学生的就业和考研。目前,业界对第二语言习得课程教学的探讨处于空白。对135名本科生的问卷调查反映出该课程存在“教学内容难度大,重理论轻实践;教学手段和方法单一,重知识传递,轻能力生成;作业和考核方式单一,重成绩轻素质”[2]等问题。由此可见,该课程教学效果不理想。这是“将汉语作为第二语言教学的理论与实践密切结合的高层次人才严重不足”[3]的原因之一。对此,我们从活动理论的视角进行审思,发现问题的根源在于:“教学未能构建全面的学生主体性活动、忽略了学生与外在环境双向交互的过程;轻视外部活动和实践以及未注重过程性评价。”[2]以活动理论为指导的第二语言习得课程教学改革探索逐步开展。笔者曾专文探讨过“第二语言习得”课程教学调查分析和活动理论对该课程教学现状的审思及启示,在此基础上将对该课程的教学改革实践及成效进行探讨。

二、“第二语言习得”教改思路及实践

第二语言习得研究是对第二语言学习者的语言系统、习得过程和心理机制等方面的研究,具有跨学科的特点。其所有的理论既源自第二语言教学实践,又为之服务,理论和实践交融性强。活动理论是指用活动的概念解释人类的行为、意识与人格发展的理论,强调认知发展与实践行动的统一。应用于教育领域的活动理论认为“主体活动是知识与能力、创造力及人格发展诸方面的基础”,强调教学应该“建构完整全面的学生主体活动”“重视教育中的外部活动和实践活动”[4]。由此可见,活动理论及其教育思想切合该课程必须理论与实践高度融合的要求。因此,教学改革的整体思路是以活动理论为指导,结合实际从课程教学设计、组织策略、作业及课程评价等方面进行改革,建立以活动为中心、以任务为导向、以共同體为组织形式、过程与结果并重的双向和多向互动的学生主体性教学体系。

(一)实施以活动为中心,以任务为导向、以学生为主体的教学。

活动理论的教育思想,就是要“以学习活动为中心,在教学过程中建构具有教育性、创造性、实践性的学生主体活动,激励学生主动参与实践、思考和探索”[5],“以各种真实任务为导向,让学生在积极参与和主动建构中获得新知”[6]。据此,我们确定了“以活动为中心,以任务为导向、以学生为主体”的教学设计理念,并根据课程教学目标,将课程教学内容分为九个主题,每个主题(通常就是一个理论)灵活而适宜地设计“一次理论探究+一次应用实践”的活动教学(详见表1)。

与原来单一的理论讲授相比,新的教学设计中理论探究活动有9个(20学时),应用探究、调查实践和讨论活动共有8个(16学时),应用和调查实践课程比例明显增加。教学组织形式更丰富,师生、生生间的互动与合作增多。新的教学以相应的理论探究或实践活动为中心,引导学生通过自主或合作探究,创造性地完成对共性知识的辨别真伪、事实检验或应用实践等真实任务。任务的完成要求学生运用所学,主动思考探索、查询交流并互助合作。这种教学具有真实性、实践性和社会性,能促进学生对理论知识的理解和重构,锻炼和提高解决实际问题的能力,同时丰富生命体验,培养研究和创新精神,提升综合素养。

(二)构建学习共同体。

学习共同体是以完成共同的学习任务或实践活动为载体,通过沟通、交流和分享各种资源而相互影响和促进的学习集体。它强调人际心理相容与沟通,在学习中发挥群体动力作用[7]。第二语言习得课程跨学科、理论性强、实践要求高、课时少的特点,决定了构建共同体是“以活动为中心、任务为导向、学生为主体”的教学设计成功实施的基本保证。

以“对比分析”主题为例,教师结合该专业学生选修外语语种较多的实际,设计“汉语与某一外语在某一方面的对比分析”探究活动。教师讲明活动的目的和意义、共同体组建的基本原则和要求、活动考核方式,给出开展活动的途径建议,给出探究报告的写作模板并规定完成任务的时间。学生据此自愿组建共同体,商定进行对比的语种和语言项目及对比分析的基本步骤,制定出完成活动任务的计划书,待教师审核通过后分工合作,共同完成此次探究活动,撰写研究报告。最后,在老师的引导下自评和互评、反思和总结。

(三)设计项目化作业。

项目化作业是以观察、调查、探究、展示和分享等形式开展的跨学科活动。它要求教师根据学生的实际水平,设计与课堂教学密切相关又贴近生活实际的任务,让学生自主开展实践活动巩固课堂所学,提高课堂教学效率[8]。第二语言习得课程在反思“作业形式单一、枯燥”的基础上,结合教学内容、学生实际及现有条件和资源,设计并实施每月一次的项目化作业,制定项目化作业模板,引导学生以共同体为单位完成作业。

如项目化作业“对留学生进行母语、本族语、目的语、第一语言和第二语言的实证调查”是为加深学生对“第二语言习得基本术语”的理解,并结合学校和周边留学生较多的实际,要求每一共同体要查阅相关资料做好调查准备(术语理解、采访提纲、跨文化交际意识和采访礼仪等),调查至少5名来自不同国别的留学生,按模板整理出采访结果,并据此对教材相关内容进行实证检验,最后上交调查报告、采访证据和个人项目化作业心得。调查方式可以是面对面采访校内外的留学生,也可以通过邮件、QQ或微信等方式调查以前结交的外籍学生,但要有相关调查证据(如录音、视频、照片或截图等)。这样学生通过查阅文献、线上线下调查、录制视频等方式完成作业。作业形式涵盖QQ或微信截图、照片、实践调查报告、小论文、PPT展示等。项目化作业旨在调动学生的积极性和主观能动性,加深对所学知识的理解和运用。

(四)实施过程性评价和终结性评价相结合的多元评价体系。

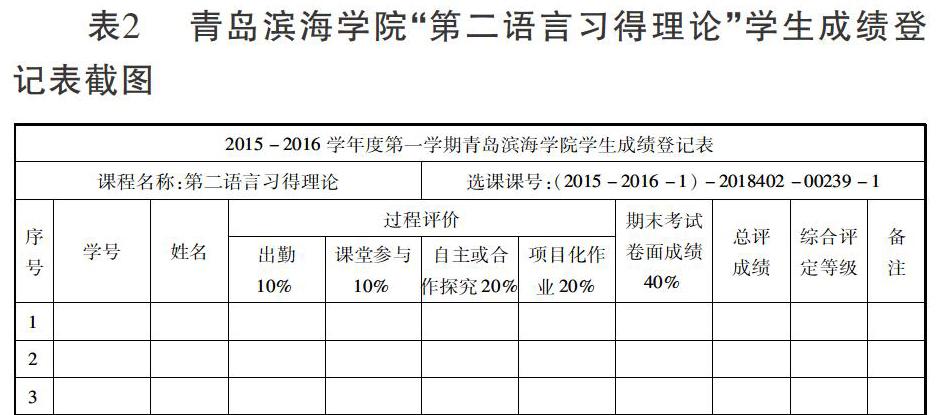

多元评价体系源自美国教育家加德纳(Gardner. H)的多元智能理论。运用多元智能理论评价学生学习时,实施过程性评价是关键。过程性评价将学生与学习环境的交互过程作为评价对象,教学和评价同时进行,能及时反映学生在学习过程中的智能特点,引导学生发挥优势,反思和改进不足,促进全面发展[9]。为突破以往“重成绩轻素质”的局限,实施过程性评价和终结性评价相结合的多元评价体系(见表2)。

第二语言习得课程的多元评价体系中,过程性评价包括出勤、课堂参与、自主或合作探究及项目化作业,占整个评价体系的60%,终结性评价即期末考核,占40%。这就需要引导学生注重学习的态度、过程和效果,而不再只是考前死记硬背。另外,教师对每一个评价单项都制定出可量化操作的评价标准,将学生的态度、行为表现、人际合作和内省相结合,做到评价内容多维化、评价主体多元化和评价方式多样化。

三、改革成效及存在的问题

“第二语言习得”教学改革先后在2012级和2013级学生中进行。课题组采用行动观察法对教学活动中学生的参与和表现情况进行观察记录,也对部分毕业生进行教学反馈调查。

(一)改革成效。

从观察记录和教学反馈看,第二语言习得课程教学改革实践取得了较好的成效。主要体现在:第一,两届学生整体的出勤和课堂参与较以前明显提升,且普遍反映这种理论与实际密切结合的活动教学既有意思又实用(特别是与留学生结对子的同学评价更高)。第二,学生的共同体实践和项目化作业的完成通常兼具个性与原创性,这是以前的教学所不能想象的。近七成学生在书面总结中认为共同体的群体动力降低了学习的心理难度,谈到自己在合作中挑战并克服人际沟通的胆怯心理,真正感受到团队合作的力量。第三,每月一次的项目化作业,因为作业内容贴近实际、作业形式和完成手段符合学生心理和时代特征,受到学生的普遍欢迎,真正将教学延伸到课堂之外,并与课堂教学形成合力,有效增强教育教学效果。项目化作业改革连续两年获得全校作业评比二等奖。第四,教学与评价同步、过程与结果并重的多元评价体系改变了以往课上瞌睡考前死背的現象,真正让学生及时反思和调整学习。第五,该专业参加国际汉语教师资格考试和考研的学生对涉及二语习得的相关考题不再一筹莫展;而被选赴海外的部分汉语教师志愿者则反馈该课程所学对其把握海外学生的汉语学习状态有一定的实际指导作用。

(二)存在的问题

第二语言习得教学改革虽然效果显著,但实践中遇到一些问题。首先是这种教学对教师时间、精力的巨大需求与现实条件之间的矛盾。相较于以往的授课模式,这种教学需要教师投入大量的时间和精力设计和指导课内外活动的开展,这门课周课时两节,仅占教师实际工作任务的一小部分。其次是活动完成的质量因具体活动任务不同、因小组不同而有差异,说明活动和任务的设计有待改进。此外,学生在教学反馈中对共同体成员的合作态度和力度、对活动的难度及对过程性评价的具体细节提出意见或建议。

四、结语

“第二语言习得”课程教学改革探索历时四年。实践证明,以活动为中心、以任务为导向、以共同体为组织形式的教学,真正做到“引领学生参与学习活动,在活动中求知和建构,在活动中反思和发展”[10],有针对性地解决先前“主体性活动欠缺”“重理论轻实践”“教学单一和单向”“重知识轻能力”等教学问题,成功地变单一的知识教学为双向和多向互动的教学,有助于汉语国际教育专业“应用型”和“实践型”人才培养目标的实现。这一教学探索为该课程的教学研究提供策略参考和实践案例。当然,作为一次抛砖引玉的教改尝试,问题和不足不少。后续的教学和研究将针对新出现的问题进一步探讨和改进,以切实增强该课程的教育教学效果,助力合格的汉语国际教育人才的培养。

参考文献:

[1]孔子学院总部国家汉办.国际汉语教师标准(中英对照)[M].北京:外语教学与研究出版社,2015.

[2]刘顺芬.活动理论对“第二语言习得”教学现状的审思及启示[J].教育现代化,2018(37):73-74.

[3]施家炜.汉语国际教育专业人才培养的现状、问题和发展方向[J].国际汉语教育(中英文),2016,1(1):13-17.

[4]康万栋,康瑛.活动理论及其教育意蕴[J].天津市教科院学报,2007(4):11-14.

[5]谢文利.“以学习活动为中心”的教学设计理论在计算机教学中的应用[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2011(10):251-252.

[6]卢强,郑立坤.“教学系统设计”课程教学改革——活动理论的视角[J].电化教育研究,2010(11):82-86.

[7]雷金屹,李景山,赵玉琳.学习共同体理论的价值及本土化[J].高教论坛,2017(1):21-23,28.

[8]吴敏.高职英语项目化作业设计的研究[J].现代职业教育,2016(9):187.

[9]韩苏.信息技术教学案例中过程性评价实施状况的分析[D].南京:南京师范大学,2013.

[10]侯器.以学习活动为中心的教学设计理论述评[J].教育信息技术,2014(12):54-57.

本研究得到山东大学国际教育学院王尧美教授的悉心指导,在此深表谢忱。