联用艾附暖宫丸加减方和拔罐疗法治疗虚寒型原发性痛经的效果研究

2019-01-05张玲

张玲

(甘肃省甘南州夏河县妇幼保健计划生育服务中心,甘肃甘南 714199)

原发性痛经也称之为“功能性痛经”,即经妇科检查显示生殖器官无明显病变而出现的痛经,症状主要表现为经期前或经期出现腰部或下腹部疼痛、手足厥冷、晕厥呕吐等症状;该病是青少年女性常见的疾病。且近年来,随着人们饮食、生活等结构的转变,该病的患病率也明显上升。当前,临床上治疗原发性痛经的方法较多,但疗效不一。该文以2017年9月—2018年9月为时间范围主要研究联合运用艾附暖宫丸加减方和拔罐疗法治疗虚寒型原发性痛经的临床效果,并报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

数字随机法抽取该院收治的70例虚寒型原发性痛经患者,根据不同治疗方法划分组别,各35例。对照组中,患者年龄为18~30岁,平均年龄(25.61±1.52)岁;病程 1~11 年,平均(4.19±1.25)年;运用常规止痛药治疗。研究组中,患者年龄为19~29岁,平均年龄(25.01±1.43)岁;病程 1~10 年,平均病程(4.25±0.69)年;联合运用艾附暖宫丸加减方和拔罐疗法治疗。两组年龄比、病程比差异无统计学意义(P>0.05),可深入研究。

1.2 纳入标准

该次所选研究病例均经该院妇科双合诊或肛诊阴性患者,研究均得到患者及(或)家属的签字同意;研究均无合并子宫腺肌症、子宫内膜异位症等导致的继发性痛经者,无合并心肝肾及造血系统等会危及患者生命的疾病患者,无已参与其他临床试验者。

1.3 治疗方法

对照组运用常规止痛药治疗,即月经来潮后、痛经前连续服用2~3 d的布洛芬缓释胶囊 (国药准字H20066622),1 片/次,1 次/d;疼痛剧烈者每 12 h 服用1 次,2 片/次。

研究组联合运用艾附暖宫丸加减方和拔罐疗法治疗,其中:(1)艾附暖宫丸加减方:鸡血藤25 g、艾叶6 g、桂枝 10 g、香附 10 g、当归 10 g、赤芍 10 g、川断 10 g、巴戟天10 g、乌药10 g;对于腹痛症状严重者,加用川芎、元胡、川楝子;对于伴有经前乳房胀痛者,加用郁金;对于伴有月经血块较多患者,可加入五灵脂、蒲黄等;以上方剂用清水煎煮以后取汁口服,1剂/d,分早晚两次服用,治疗6个月。

(2)拔罐疗法:取患者气海穴、中极穴、关元穴、肾俞穴、膀胱俞穴、三焦俞穴、三阴交穴、血海穴等穴位,使用大小适宜的火罐对上述穴位进行拔罐处理,一日一次,每次留罐10 min,拔罐时间从月经来潮前3~5 d起至月经来潮结束;治疗6个月。

1.4 效果评定

1.4.1 观察指标 (1)采用COX痛经症状评分量表Ⅱ(CMSSⅡ)、视觉模拟评分法(VAS)对治疗前、治疗后两组患者的疼痛症状进行评分;(2)记录两组疼痛持续时间;(3)根据《中医妇科常见病诊疗指南》对两组治疗前后的中医症状进行积分,积分越高,患者中医症状越严重;(4)采用多普勒超声诊断仪检测治疗前后两组患者血流动力学指数,包括:血流搏动指数(PI)、阻力指数(RI)等。

1.4.2 疗效标准 根据治疗后中医症状积分的下降程度对两组治疗疗效进行评定,其中:(1)显效:治疗后中医症状积分较治疗前下降50%以上。(2)有效:治疗后中医症状积分较治疗前下降25%~50%。(3)无效:治疗后中医症状积分较治疗前下降不足25%。

注:总有效=显效+有效。

1.5 统计方法

该研究运用SPSS 25.0统计学软件统计、分析研究数据,计数资料用百分率表示,计量资料用均数±标准差(±s)表示,分别采用 χ2检验和t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对比治疗前后两组CMSSⅡ、VAS评分

治疗前,两组CMSSⅡ、VAS评分对比差异无统计意义(P>0.05);治疗后,两组 CMSSⅡ、VAS 评分较治疗前明显下降,差异有统计学意义(P<0.05);且治疗后研究组CMSSⅡ、VAS评分显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

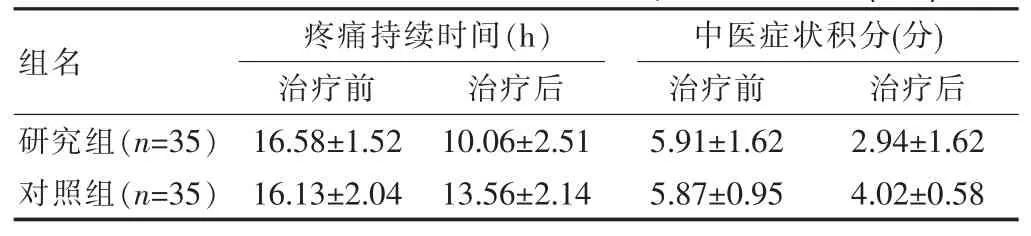

2.2 对比治疗前后两组疼痛持续时间、中医症状积分

治疗前,两组疼痛持续时间、中医症状积分对比差异无统计意义(P>0.05);治疗后,两组疼痛持续时间、中医症状积分较治疗前明显下降,差异有统计学意义(P<0.05);且研究组疼痛持续时间、中医症状积分与对照组对比,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 对比治疗前后两组CMSSⅡ、VAS评分[(±s),分]

表1 对比治疗前后两组CMSSⅡ、VAS评分[(±s),分]

组名CMSSⅡ治疗前 治疗后VAS治疗前 治疗后研究组(n=35)对照组(n=35)15.94±1.62 15.47±1.49 4.15±1.52 5.97±1.06 8.97±1.54 8.79±1.46 2.06±1.25 4.19±1.58

表2 对比治疗前后两组疼痛持续时间、中医症状积分(±s)

表2 对比治疗前后两组疼痛持续时间、中医症状积分(±s)

组名 疼痛持续时间(h)治疗前 治疗后中医症状积分(分)治疗前 治疗后研究组(n=35)对照组(n=35)16.58±1.52 16.13±2.04 10.06±2.51 13.56±2.14 5.91±1.62 5.87±0.95 2.94±1.62 4.02±0.58

2.3 对比治疗前后两组血流动力学

治疗前,两组PI、RI水平对比差异无统计意义(P>0.05);治疗后,研究组 PI、RI水平较治疗前明显下降,差异有统计学意义(P<0.05),且与对照组对比,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,对照组组PI水平较治疗前明显下降,差异有统计学意义(P<0.05);但治疗前后对照组RI水平对比差异无统计学意义 (P>0.05),见表3。

表3 对比治疗前后两组血流动力学(±s)

表3 对比治疗前后两组血流动力学(±s)

组名PI治疗前 治疗后RI治疗前 治疗后研究组(n=35)对照组(n=35)2.92±0.16 2.91±1.04 2.14±0.62 2.49±0.36 0.91±0.02 0.89±0.05 0.61±0.05 0.83±0.08

2.4 对比治疗后两组临床疗效

治疗后,研究组临床总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 对比治疗后两组临床疗效

3 讨论

原发性痛经是临床常见的一种妇科疾病,多见于青少年女性中;其临床症状主要表现为下腹部剧烈疼痛感、坠胀感、腰部酸胀等;严重者还会颁发乏力、头痛、恶心等。临床上,多采用非甾体类药物或口服避孕药等治疗该病,但此种治疗方法仅能够达到缓解症状,而无法彻底治愈,且药物的不良反应较多。祖国医学认为,原发性痛经属“经行腹痛”“痛经”等范畴,多因气血运行不畅、冲任失调等所致;可将其分为血瘀型、气滞型、虚寒型三种;其中,以虚寒型的患病率最高;而对虚寒型原发性痛经的治疗则应以行气止痛、温经散寒等为主;该次所选用的艾附暖宫丸加减方中,艾叶作为君药能够发挥暖宫、散寒、温经等功效;而桂枝、香附、赤芍、当归、川断、鸡血藤共为臣药,其中,桂枝能够起到通阳散寒、解表和营等功效;赤芍则能够散瘀活血,当归可补血养阴,川断能够止崩漏、调血脉,鸡血藤能够活血补血通络;另外,乌药能起到散寒止痛的作用,巴戟天可温阳补肾;诸药合用,能够达到散寒止痛、温经暖宫、理气通络功效[3]。

中医外治法因简单方便、成本低廉和疗效确切等优势而深受患者青睐;中医理论表明,虚寒型原发性痛经多由患者情志不畅、起居失常等导致寒湿凝滞、肝郁气滞、血运受阻等致“不通则痛”或因冲任胞宫而失于濡养致“不荣则痛”;拔罐作为中医外治法中的一种,对虚寒型原发性痛经患者气海穴、中极穴、关元穴、肾俞穴、膀胱俞穴、三焦俞穴、三阴交穴、血海穴等穴位进行拔罐治疗,能够达到散寒活血、温补元气等功效[4-5]。该次研究中,联合采用治疗的研究组,其治疗后的CMSSⅡ、VAS评分显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),研究组疼痛持续时间、中医症状积分与对照组对比,差异有统计学意义(P<0.05),研究组临床总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),与张小梅等[6]研究结果基本一致;证实,联合运用艾附暖宫丸加减方和拔罐疗法治疗虚寒型原发性痛经,可发挥两种治疗方法的协同作用,进一步缓解患者痛经症状,进而提升治疗疗效。现代医学研究还发现,原发性痛经还应子宫合成与前列腺素释放加剧,进而引发子宫平滑肌的不规则收缩,进而减少子宫血流,导致酸性代谢物的大量堆积所致[7]。该次研究结果显示,研究组治疗后的PI、RI水平与对照组对比,差异有统计学意义(P<0.05);由此表明,艾附暖宫丸加减方联合拔罐疗法还能够有效降低子宫动脉血液外周的阻力,进而增加组织血流的灌注,改善子宫血液循环。

综上所述,给予原发性痛经患者艾附暖宫丸加减方联合拔罐疗法治疗的疗效确切,具有较高的临床应用价值。