浅论《采购实务》的对分课堂教学实践

2019-01-03花明

花 明

(浙江工商职业技术学院,浙江 宁波 315012)

1 问题的提出

教育发展的关键在于教育改革,教育改革的关键在教学改革,为此,课堂教学改革是高职教育教学改革的核心工程,是高职院校内涵式发展的“抓手”和突破口[1]。现代教学论认为,评价课堂教学改革成效不是看教师是否“教的好”,而是看学生是否“学的好”。近年来兴起的翻转课堂,将教学的关注点从教师“怎么教”转移到了学生“怎么学”,力求通过学习兴趣的增强、学习习惯的养成和学习能力的提高,完成课前预习和课堂讨论,提高翻转课堂教学效果。然而教学实践表明,多数高职学生对翻转课堂颇感不适应,课前预习效果差,讨论课时常出现“冷场”,陷入“无论(无观点、无问题)可讨”的窘境,致使教学效果远小于教师预期。

客观上讲,传统教学并非一无是处,新兴教学也并非处处皆好,教学改革就是要结合师情、学情、课情,找到最佳的契合点。2014年以来,由复旦张学新教授提出的“对分课堂”被誉为“中国原创的课堂教学新方法”,它简明易用、适用范围广、不受课程与场地限制、与传统教学相衔接[2],极具“中国特色”,受到众多本科高校的热捧,并形成了良好的示范效应,也吸引着高职院校纷纷试行。本研究根据高职生学习自主性差和学习能力弱的“学情”特点,将“任务驱动”与“问题导向”两种教学法运用于“对分课堂”,基于“任务驱动”重构课程体系、编排教学内容,实施课堂讲授;基于“问题导向”引导学生理解、探究和解决问题,提高内化吸收能力及课堂讨论质量,为顺利实施对分课堂教学,持续改进高职课堂教学质量做有益探索。

2 对分课堂教学组织设计

著名心理学家林崇德认为,对分课堂是一种新的教学模式,是课堂教学的一项创新工程[3],其基本思路是在教学中将传统的教师课堂讲授与学生课下自主学习、课堂讨论相结合,将教与学分为清晰的三个阶段:讲授(Presentation)、内化吸收(Assimilation)和讨论(Discussion)(简称 PAD),在讲授和内化吸收之外,突出课堂讨论过程,使学生既可以体验活泼生动的课堂教学,又可以利用讲授与讨论之间的间隔期自主安排学习,进行个性化的内化吸收,为课堂讨论打下良好基础。本研究将《采购实务》对分课堂的实施分为前期准备和教学实施两个部分共五个阶段,即教学准备、讲授、内化吸收、讨论、评价,其中教学准备和讲授阶段围绕“任务”进行,内化吸收与讨论围绕“问题”进行分析与思考,评价主要观察问题的解决与任务的完成两方面的效果,五个阶段紧密衔接、依次递进,缺一不可。具体见下图的《采购实务》“对分课堂”教学组织设计。

3 对分课堂的课程体系与子任务单设计

3.1 构建基于“任务驱动”的课程体系

课程体系是实现教学目标的载体,是教学内容组织的主要依据。2008年以来,笔者所在学校的采购课作为专业核心课程先后进行了“基于工作过程的”学习领域课程改革和翻转课堂教学改革,对采购的工作任务进行了多次分析与梳理。2016年实施的对分课堂基本沿用了翻转课堂的课程体系,只对部分任务进行了微调。围绕“任务”构建课程体系与重组教学内容,并根据“任务”创设任务情景,提出完成任务需要解决的重点问题,让学生在解决问题的过程中学习相关的知识与技能,完成相应采购任务。《采购实务》课程构建了六大“任务单元”及若干“子任务”的课程体系,围绕子任务实施对分课堂教学。表1为采购课程“基于任务导向的课程体系”,其中打“*”号的子任务是重点子任务,为方便学生学习录制了微课视频。

图1 《采购实务》“对分课堂”的教学组织

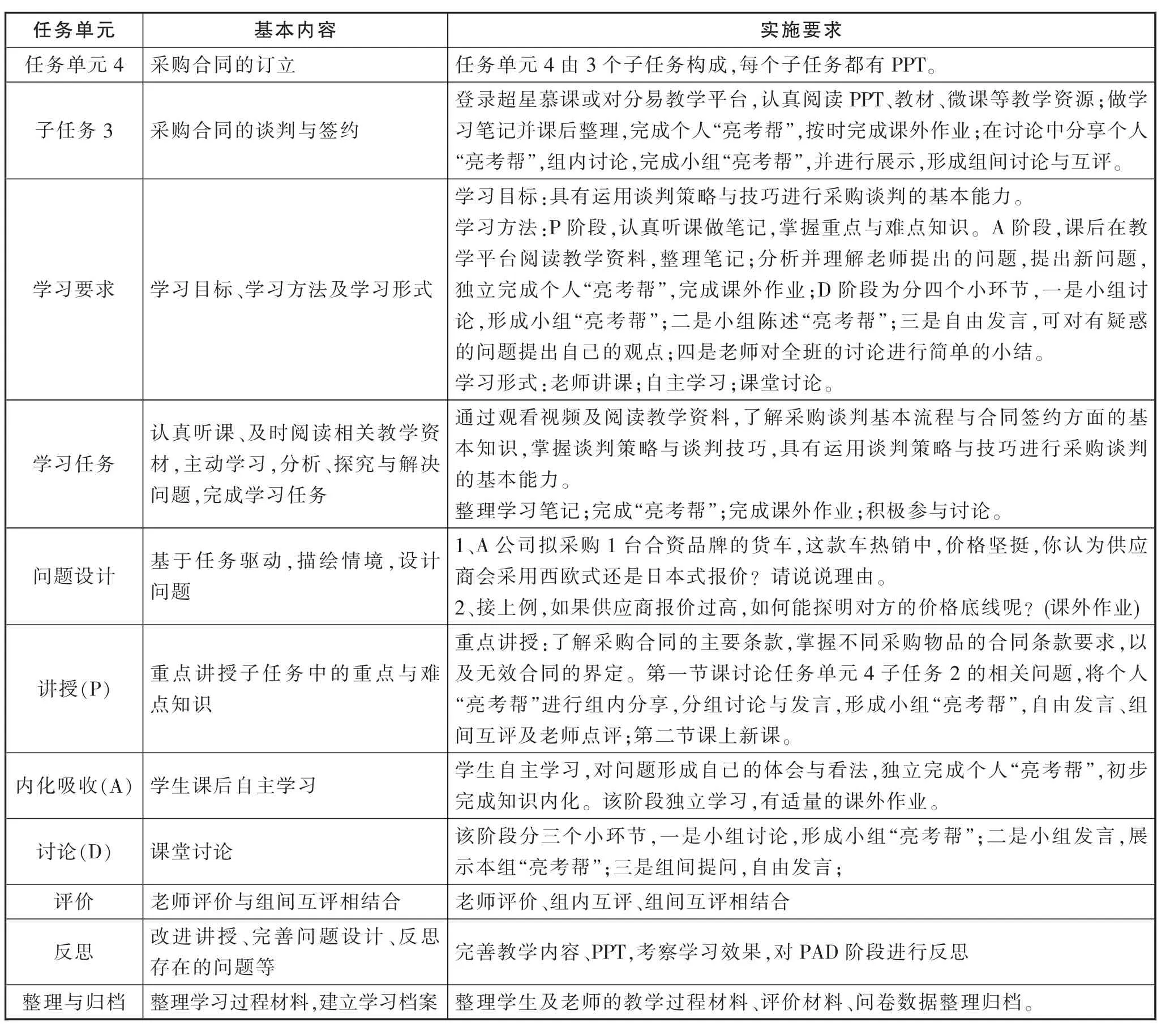

3.2 设计基于“任务驱动、问题导向”的“子任务单”

采购课程体系由若干子任务构成,每个子任务都有一个“子任务单”,即学习单,与学习领域课程中的引导文相类似,起着引导与指导学习的作用,比较适用于高职学生。子任务单分为任务单元、基本内容和实施要求3大项共11项指标,条理清晰、层次分明、任务清晰、问题明确,有利于教师围绕“任务”有针对性地“教”,学生围绕“问题”有针对性地“学”、教师与学生围绕“任务与问题”有针对性地“导、引”与“思、论”。详见表2的子任务单。

4 对分课堂的教学实施

《采购实务》经过2016级与2017级两个年级两轮的对分课堂教学改革,围绕教学内容,在P、A、D三阶段中将教师的“教、导、引”与学生的“学、思、论”相结合,为后续对分课堂教学打下了良好基础。以下是具体的实施介绍。

表1 基于“任务驱动”的采购课程体系

4.1 讲授:以“任务”为驱动,“精讲留白”

传统教学的讲授是教学的中心环节,要求知识点面面俱到,但学生往往会对重点与难点内容一知半解,而讲授式教学也有知识传播面广、传播速度快,并与学生的学习习惯相吻合的优点,学生易于接受。对分课堂保留了传统讲授式教学,突出了教师“教”的作用,对学生逐步适应其教学模式有好处。采购课的讲授阶段采用小班化教学,有利于教师课堂把控及开展后期的课堂讨论。在讲授前,教师会把相关子任务单发到教学平台供学生下载阅读,但不要求学生提前预习,每个子任务主要对如何“学”提出了具体要求(详见表2)。讲授中,教师通常只安排1节课时间讲授重点与难点,力求“精讲”并讲透,次要内容则“留白”不讲,提出相应问题让学生在课后自主学习;讲授时一般不与学生讨论也不向学生提问,只要求学生认真听、认真记,集中精力不开小差。

4.2 内化吸收:以“问题”为核心,自主学习

对分课堂的自主学习是“内化吸收”的重要途径,“学生在教师讲授后需要完成对知识的理解和内化,并以作业、讨论或其他形式体现自己的学习成果,这就要将学习内容重新整合建构,促进对知识的长时记忆,促进隐性知识的显性”[2]。内化吸收是知识内化的主要表现,只有“内化”了的知识才是学生学到的、不易遗忘的知识,在对分课堂教学中,内化吸收具有承上(讲授)启下(讨论)的作用。以“问题”为核心开展自主学习,需要带着问题来学习,立足于解决问题并发现新问题。其中“问题”包括两层意思,一是教师根据讲授的重点与难点内容提出若干问题,引导学生阅读教材、PPT、课堂笔记、网上资材等教学资源,独立理解、分析和初步解决问题;一是学生在自主学习中发现新问题,自问自答,养成独立探究问题的好习惯,形成对问题的初步想法与观点,促进知识的内化。在此阶段,教师可以指导学生如何学习、思考、分析问题,而对学生提出的具体学习困难一般不予解释,以培养他们独立学习的习惯。内化吸收是学生的个体行为,理解、探究和解决问题都应独立完成,以提高自我内化能力,如整理学习笔记、完成课外作业及个人“亮考帮”(亮闪闪、考考你、帮帮我)都要求学生独立进行。“亮考帮”是内化吸收的重要成果,也是检验学生自主学习的重要参考和下阶段讨论的主要话题。“亮”是对子任务的全面理解;“考”是在学习中对教师提出的问题形成了自己的理解,并通过学习发现了一些新问题,继而产生了独立的理解,再将独立理解的问题记录下来;“帮”是将遇到的难解问题记录下来,以便在课堂讨论时寻求帮助。

表2 “采购合同的谈判与签约”子任务单

4.3 讨论:以“问题”为重点,交互式讨论

对分课堂的“讨论”以小组形式开展,个人“亮考帮”既有对教师提出问题的解答,也有学生对自己提出的新问题的思考,教师可以从中观察学生理解、探究、解决问题的脉络。讨论阶段,教师不当“组织者”,只当“引发者、引导者”,引发讨论兴趣,引导讨论进程。第一堂课讨论前,先选出各小组长,组长应由积极学习、热情开朗、有一定的组织能力的学生担任,在讨论课前督促小组成员完成个人“亮考帮”;开展组内讨论,小组内各成员分工,对自己的“亮考帮”逐一开展讨论,发挥共同智慧,在规定时间形成小组“亮考帮”;之后是小组成果分享,再由教师点评,对共性问题或难点问题进行分析、引导,提出解决思路供学生参考。实践表明,教师的鼓励与引导、小组长的组织与“亮考帮”的质量与讨论效果密切相关,形成良好学习习惯和提高学习能力并非一日之功,需要学生的坚持,更需要学生的自信。

4.4 评价:建立“学、思、论”的综合评价体系

学习评价是教学的重要环节,既是教师“教”的效果衡量与水平测试,也是学生“学”的成果检验。科学的评价体系能客观公正地反映教与学的成效,发现教与学的不足。张学新教授在谈到在对分课堂教学中如何给学生评价打分时说,只要按规定完成了相应的学习任务,无论质量好坏都给及格分,以鼓励学生为主[4]。为此,《采购实务》课的对分课堂评价体系遵循“公平公正、把握尺度、鼓励为主”的基本原则,采用“学生评价为主、教师评价为辅”的基本方法,以采购问题的解决、任务的完成情况作为评价学生学习效果的主要依据。为全面考核学生的学习效果,将P、A、D三个阶段进行拆分评价,概括为“学、思、论”三个层面。“学”的评价主要关注P、A两个阶段;“思”的评价在A、D两阶段得以体现,;“论”的含义在此包涵两个方面,即A阶段的自我梳理与论述、D阶段的讨论表述或辩论。“学、思、论”贯穿于对分课堂教学始终,三者交替存在,并未有特别明显的界线,见图2。

图2 PAD三阶段与学思论的关系

具体来说,“学”的指标主要有:P阶段的上课到课率、上课纪律、学习记录完成情况,A阶段的课外作业完成情况四项,教师评价打分,此评价占总分的25%。“思”包括A阶段的学习笔记整理、教学资源的阅读、个人“亮考帮”中提出的新问题,D阶段的个人“亮考帮”有多少想法或观点在小组“亮考帮”中得到体现四项,评价采取组长负责制,组长指导、组内互评,教师基本不干涉,此评价占总分的35%。“论”的指标主要有:A阶段对新问题的梳理及论述,D阶段的小组讨论参与度、组内辩论是否积极、展示小组“亮考帮”是否有条理、组间提问与辩论是否主动并有新意五项,采取组内互评与组间互评相结合的方式,组间互评由各小组长根据展示的成果质量及问题回答的质量给予打分,此评价占总分的40%,教师在打分中可以进行必要的指导与监督,以示公正。