《单片机原理与应用》课程立体化教学体系建设的研究与实践

——以桂林理工大学南宁分校为例

2018-12-24周红锴陆生鲜朱敦忠

周红锴,陆生鲜,朱敦忠

(桂林理工大学 南宁分校,广西 南宁 530001)

0 前言

高职院校普遍开设有《单片机原理与应用》(下称《单片机》),它是电类专业核心课程,通过《单片机》课程理论和实践的教学,学生在掌握单片机理论知识的基础上学会设计单片机电路、绘制印刷电路板、设计应用软件和系统软件、焊接元器件和软硬件调试等单片机电子产品的研发流程,从而达到培养学生创新能力、新产品设计开发能力和工程应用能力,为将来从事电子产品研发工作奠定坚实基础。

行业调查结果表明,在今后相当长一段时间内,企业对高级单片机技术人才的需求量很大,具备从事单片机应用开发能力的技术人才倍受欢迎。传统的《单片机》课程教学理念更多地停留在为了教学而教学、为了传授知识而传授知识的认知层次,缺乏在创新思维和创业意识方面的培养,教学内容不能与时俱进,课程的教材以及授课过程中单片机内部硬件部分内容过于枯燥,软件部分汇编语句太烦杂,教学过程中遵循的是“先原理,后应用;先硬件知识,再语句语法,最后再实际编程”的思路。大部分教材的前半部分内容介绍硬件过多,大量特殊寄存器,各种各样的寻址方法,如同词典般重复罗列,学生感到抽象、枯燥,学习的信心受到极大打击,成为了学生入门学习的瓶颈[1]。高职院校的职能是向社会培养、输送高素质的技能应用型人才,为适应社会的新需求,《单片机》课程教学改革势在必行。

2015年,国务院办公厅发布《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发[2015]36号)的文件中指出,高职创新教育要“面向全体、分类施教、结合专业、强化实践,促进学生全面发展;丰富课程、创新教法、强化师资、改进帮扶,推进教学、科研、实践紧密结合,突破人才培养薄弱环节,增强学生的创新精神、创业意识和创新创业能力”。在强化创新创业教育的大环境下,我校《单片机》课程教学改革团队从理论学习到实践训练、从课内到课外等方面,全方位立体化融入创新创业教育理念,取得了显著的成绩。

1 课程教学改革的目标

以重点培养学生创新创业意识为落脚点,充分发挥学生学习的主体地位,助力不同层次学生成长成才,对课程的教学理念、教学体系、教学模式、教学支撑条件以及教学评价方式等进行全方位立体化课程体系改革与建设,积极培育学生创新创业技能并始终贯穿于人才培养的各个关键环节,使学生真正熟练掌握单片机应用开发技术,满足用人单位对单片机人才的规格要求,实现“人人好就业,人人好成才”的目标。

2 课程教学改革的措施

2.1 构建课程立体化教学体系培养模式

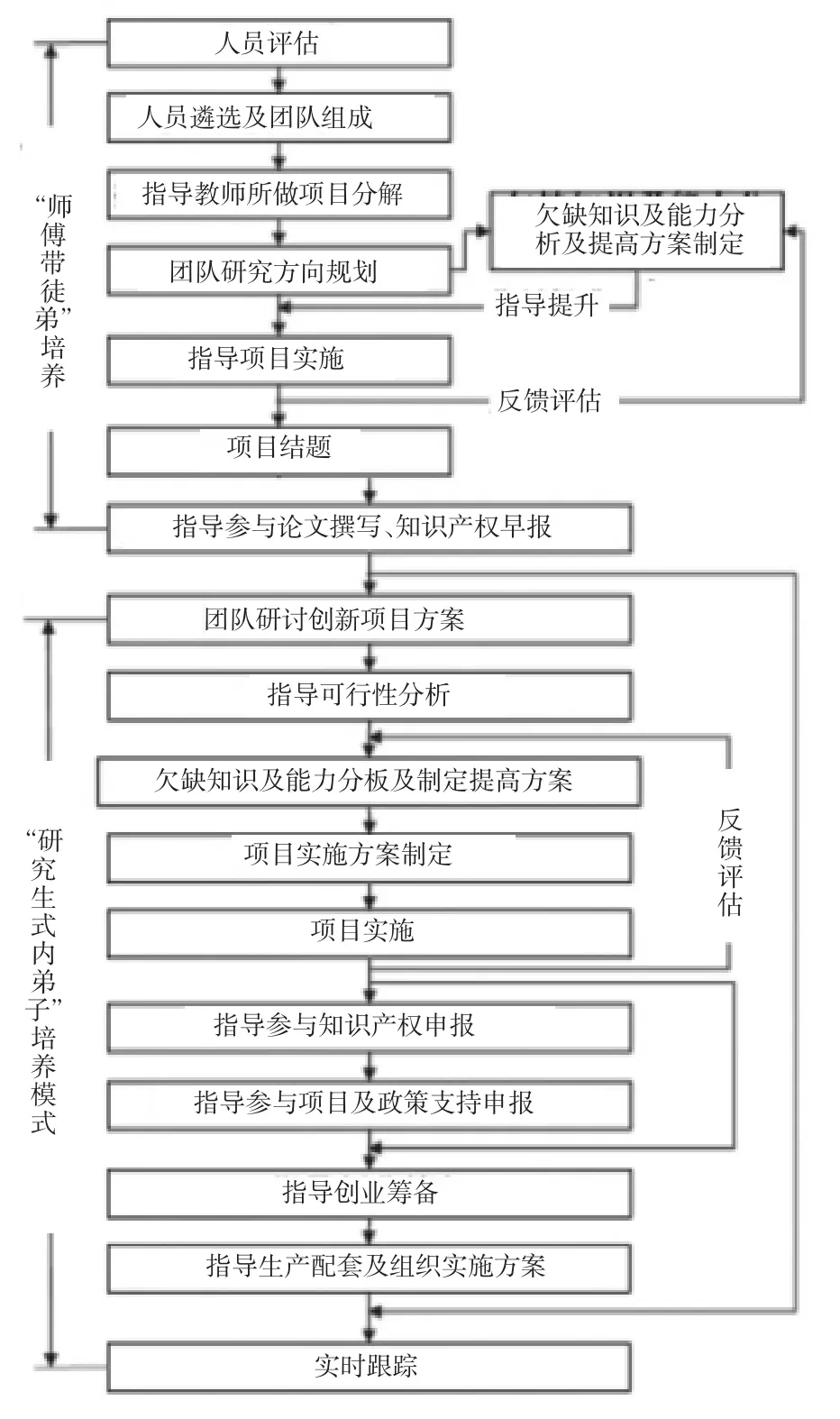

基于单片机的自身特点,对编程者的素质(诸如思维条理性、逻辑性等)要求很高。能够学好《单片机》的学生,大多具备全面扎实的专业知识和良好的解决问题的能力,而且能够立即上手工作,受用人单位青睐,因而就业质量明显高于其它绝大多数毕业生。同时,这类学生具备很强的实践能力,容易把自己创新型的想法“落地”。为此,课改团队以学定教,将创新思维和创业意识培养融入到人才培养全过程各环节,在长期的改革实践中摸索出了行之有效的具备“双创”能力的人才团队培养模式,即以“工程项目性”+“创新技能性”为核心的《单片机》课程立体化教学体系培养模式(如图1)。

图1 立体化“双创”能力人才团队培养模式

实施“工程项目”式的教学培养模式[2],重构《单片机原理与应用》教学内容,以典型电子产品设计项目为主体,每个项目分解分一到三个小的任务来完成,每个任务的设计将单片机的硬件知识、指令和典型编程、仿真调试完全融入每个项目教学中,由简单到复杂循序渐进。前一个任务教学内容是后一个任务内容的基础,学生完成项目分解的任务也就完成了项目的学习内容,接着逐个递进学习其他的项目。对学习掌握程度好的学生进一步以“创新技能”教学理念和教学内容进行培育,将其带入教师、企业的项目研发过程中,为学生日后从事单片机开发工作及创新创业打下良好基础。采用“师傅带徒弟”的培养模式,助力普通层次学生成才就业;采用“研究生式内弟子”的培养模式,助力高层次学生(内弟子)创新创业。

2.2 教学内容立体化重构整合优化

(1)制定适应学生专业发展的教学标准文件,包括全新的课程教学大纲、实践教学大纲、课程整体设计、课程单元设计、试题库等教学资源。对教学内容进行整合、优化,将课程内容整体优化成八个以工程项目为载体的教学模块二十一个理论教学子任务、十四个实验教学子任务,基本型、提高型、创新型三个能力层次和单片机技术基础能力训练为主线,实现课程结构模块化,实验内容层次化和教学科研一体化。

(2)将C51定位为本课程的编程语言与汇编语言并重。长久以来,《单片机》课程一直采用的是汇编语言编写程序,汇编语言与单片机内部硬件结构和工作原理联系紧密,具有代码效率高等优点,其最大的缺点是艰涩、难懂、不够灵活。将C51编程语言与汇编语言并重,既兼顾到基础又兼顾到工作岗位实际开发所需,符合产业发展的新要求[3]。采用与汇编语言并重的C51编程语言,教学针对性强,学生掌握得快,教学效果良好。

2.3 打造立体化教学资源库

“互联网+”教育背景下,信息化技术与教育教学的深度融合进一步改善了课堂教学结构,学生主动学习能力得到提高。开发立体化教学资源库,如多媒体课件、动画、视频库、仿真软件、微课等教学网络资源,将单片机知识立体化、可视化展现。

2.4 教学手段立体化

(1)建设《单片机》网络教学平台,开展线上、线下混合式教学改革。开发移动终端APP应用平台,借助网络教学平台学生可随时随地自主开展学习活动;运用微助教课堂互动平台开展课中随机测试,加强教学互动效果。教材方面选用立体化教材如高等教育出版社出版的《单片机原理与应用》新形态一体化教材。该纸质教材的特色是将每个章节的重难点理论内容、实操视频都设计提供二维码立体化呈现学习内容,学生在阅读教材时随时扫描二维码就能链接到出版社的网络平台进行阅读或观看相关的学习内容视频,动态自主学习知识点,不受时空的限制。

(2)将信息化教学融入实践教学环节。在校园网建立了校级精品课程《单片机》课程教学网站。通过线上线下学习,建立一种能够充分发挥学生主动性的“实践-理论-再实践”应用能力培养模式。建设工程管理系统,实现与企业对接,建立学校、企业、老师和学生共同参与的信息传递平台,培养学生创新思维和创业意识。

2.5 创新技能立体化培养

构建“立体支撑、多维保障、快捷便利”的课程教学机制,多维度开展创新技能立体化培养。

(1)积极搭建校企互通、校企交融的合作平台,力争做到专业与企业的对接、课程标准和企业标准的对接、教师与企业技术骨干对接、学生与企业员工对接,真正实现“校企一家,产教一体,工学合一”协同育人的局面。不断增加和完善实践教学基地;校企合作共建学生创新实践基地;建设基于校园网的PROTEUS仿真实训平台;建设教师企业工作室等,为学生实习实训、教师培训以及校企合作提供保障,改善教学实践条件和基地建设质量。

(2)研发便携式ISP单片机实验板。学生人手一套可随身携带,随时随地动手实践。编写与实验板相对应的适合各教学阶段应用的功能模块例程,发布到网络教学平台上,随时供学生在课堂内外学习使用,让每个学生在入门之初就能随时进行功能验证,在保持学生学习兴趣的同时,提高了学生软硬件联合调试的能力,实现对大学生单片机课程动手能力循序渐进、环环相扣的不断线培养。

(3)搭建大赛平台和科研平台,通过深度参与赛事和项目,提高学生的专业知识和技能。组织学生参加“互联网+”创新创业大赛、大学生电子设计大赛、全国职业技能大赛等[4]。结合企业具体的生产和生活实际问题,引导学生设计具有实际应用价值的电子产品。鼓励大学生发挥专业技术特长积极申报科研项目,或参与教师相关科研项目,践行为学校或地方区域经济服务的职能,为社会服务的同时也为学校带来各种资源,实现学校、企业、学生三方共赢,资源共享,为学生日后创业创造条件。

(4)营造宽松的创新设计学习环境。在课堂上采用师傅带徒弟、手把手教编程的方式,教会学生无论在解读程序还是编程前,先用自己的语言(汉语)对功能要求进行组织,搭建框架并加以描述,从粗到细层层分解,最后再“翻译”成程序代码。对学习程度较好的学生(内弟子)提出更高要求,把他们带入到老师和企业研发队伍中,让他们除了掌握单片机专业知识外,还学会撰写科技论文、项目立项申报书、知识产权申报文档等,为日后创业打基础;在实践基地中自由沉浸在单片机知识海洋中,学生们享受到学习的乐趣。乐教乐学使教学质量得到了保证。

2.6 创新单片机人才培养考核评价体系

构建融“过程性学习评价、课程设计、竞赛参赛、撰写课程专题论文和单片机作品制作”为一体的多元化激励性评价考核方式,全方位保障实现人才培养目标。

3 课程改革的成效

以学生为中心,构建和实施以“工程项目性”+“创新技能性”为核心的《单片机》课程立体化教学体系培养模式,有利于学生个性发展和创新能力培养,分层次采取“师傅带徒弟”、“研究生式内弟子”的培养模式,助力各个层次的学生成长成才,人才培养质量显著提高。近三年,我校电子类专业学生在全国职业院校技能竞赛中,获国家级二等奖1项,三等奖2项;在全国、广西大学生电子设计竞赛中,获区级一等奖3项,二等奖5项,三等奖13项;在2018年广西“互联网+”创新创业大赛中,获得银奖;师生共同获得国家发明专利1项,实用新型1项,处于公示阶段的实用新型专利3项。毕业生就业率均达95%以上。大学生创业能力显著提高,毕业生职业发展良好,得到企业的好评,取得了良好的社会效益。同时也建设了一支高水平工程应用型、创新型专兼结合的教师队伍。

4 结语

构建和实施以“工程项目性”+“创新技能性”为核心的《单片机》课程立体化教学体系培养模式,打破了传统《单片机》教学中“师传生受”的旧框框,改变知识的单向传播,变被动学习为主动参与。采用“师傅带徒弟”的培养模式,助力普通层次学生成才就业;采用“研究生式内弟子”培养模式,助力高层次学生(内弟子)创新创业。多重教学方法和手段并举,创新了“做中学、学中做”、“教、学、做融合”的工学结合教学模式[5],使不同层次学生学有所得,助力学生成长成才。