从张志全的大寨到陈永贵的大寨:“革命-建设”时期农村典型的变迁

2018-12-19金文

金 文

内容提要 张志全和陈永贵是山西省晋中地区农业战线上先后出现的两大典型人物。在“革命-建设”时期,他们所带领的“两个大寨”从山西走向全国,凸现了典型的先进性,也呈现了典型此消彼长的历史现象。这两个农村典型的变迁,有着路径依赖的显性特征和关键节点转折的隐性特点。同时,这一案例为解释路径依赖和关键节点理论提供了鲜活的经验样本。

典型塑造是中共在“革命—建设”时期政治生活的重要组成部分。①张志全与陈永贵都是山西晋中地区涌现出的农业战线上的全国模范人物。相比陈永贵,张志全并未引起足够的关注,但是,张志全也曾是全国劳动模范,1950年和1956年国庆期间,两度受到毛主席的接见。他们不仅均出自山西晋中地区,更有意思的是,他们所生活的村庄都以“大寨”为名,并成为地方乃至全国性的农村典型。在这“两个大寨”的叙事中,张志全和陈永贵的典型性发生了此消彼长的变化。这一历史现象背后的逻辑是什么?美国政治学家保罗·皮尔逊在其著作《时间中的政治》中提出“历史是要紧的”这一重要命题。②曾有学者提出应当注意对集体化时期主要农业劳动模范(李顺达和陈永贵)进行比较。③这些观点开阔了笔者的研究思路。就张志全和陈永贵而言,若单纯对两者生平事迹的历史文本进行比较,似乎缺乏对典型变迁内在逻辑的分析。为此,本文试以路径依赖和关键节点这对相互依存的概念为理论工具,为张志全到陈永贵的农村典型变迁寻找一种新的解释。

问题的提出

1943年11月29日,在陕甘宁边区召开的劳模大会上,毛泽东发表的“组织起来”讲话中提出了“三个臭皮匠顶个诸葛亮”的命题,“中国人民中间,实在有成千上万的诸葛亮,每个乡村,每个市镇,都有那里的诸葛亮。我们应该走到群众中间去,向群众学习,把他们的经验综合起来,成为更好的有条理的道理和办法,然后再告诉群众,并号召群众实行起来,解决群众的问题,使群众得到解放和幸福。”④毛泽东的讲话,无疑为依靠与动员人民群众提供了思路,也为中共树立和塑造典型奠定了理论基础。在“革命-建设”时期,张志全和陈永贵就是中共在解决农业、农民和农村问题过程中发掘出来的众多的“诸葛亮”之一。

张志全是中共在山西抗日根据地时期发掘出的典型。张志全生于1908年,出生在太行山区榆社县一个名为“大寨”的村庄。1938年,张志全参加了由中共组织的农民救国会并担任常委,开始参与并领导榆社大寨进行减租减息运动,发展农业生产。⑤同年,张志全和同村的共产党员张昌福响应中共的号召,在榆社大寨组织起了一个由20户农民组成的临时性互助组。到1944年,这个互助组成为太行根据地第一批常年性的互助组之一。为此,张志全曾被推荐为大会代表,参加了太行根据地组织的两次群英会,并被评选为劳动模范。⑥1946年,张志全正式加入了中国共产党。1950年,作为山西省农业战线上的杰出代表之一,张志全参加了全国工农兵劳模表彰大会,受到了毛主席接见的最高荣誉。⑦1950-1953年间,作为全国劳模的张志全有力地响应了另一位全国劳模李顺达发起的爱国生产竞赛,为支援新中国的恢复生产和抗美援朝战争做出了积极的贡献。这期间,张志全两度作为农民代表参加赴朝鲜前线的志愿军慰问团。⑧此外,1952年,作为革命老区和土改完成较早地区的榆社大寨,在张志全的领导下成为了山西最早的一批初级农业合作社试点,并且榆社大寨的办社规模达到了全地区最高的41户(其余农业社平均在20户左右)。⑨1954年,张志全接替了原党支部书记张昌福,正式成为了榆社大寨农业合作化运动的主要领导者。1956年,张志全再度作为山西农业代表参加了全国先进生产者大会,再一次受到了毛主席的接见。不过,这是张志全最后一次出席的全国性表彰大会。⑩此后,一个更为响亮并更具深远影响的大寨和全国劳模陈永贵取代了他,成为山西乃至全国农业战线的典型。

陈永贵生于1915年,同样出生在山西晋中地区昔阳县一个名叫“大寨”的村庄。抗日根据地时期,昔阳县是根据地的边缘地带;县城长期为日寇所占据,而周边农村则为双方拉锯地带,为便于管理,中共将昔阳县分为昔东和昔西两个县。拘于历史环境,相比张志全,陈永贵起步明显晚于前者。但是,伴随着1945年抗战胜利和昔阳的彻底解放,陈永贵的进步十分迅猛。解放战争期间,陈永贵在昔阳大寨组织主要由老弱劳动力参加的互助组,并与同村党支部书记贾进财领导的另一个互助组开展“老少组”和“好汉组”的劳动竞赛。1948年,陈永贵在村党支书贾进才和区党委书记张怀英的关心与帮助下加入中国共产党。1950年,陈永贵被昔阳县评选为劳动模范,并授予“组织起来,发展生产”的锦旗。1952年冬,在村支部书记贾进才的极力推荐下,陈永贵成为大寨的党支部书记。从1953年开始,昔阳大寨在陈永贵的领导下,开展了著名的“十年造地计划”,为大寨村大规模的农田基本建设拉开序幕。在这一过程中,陈永贵领导的昔阳大寨的粮食产量节节攀升,陈永贵个人也从县级典型逐步成长为省级典型。1959年,陈永贵被推荐为山西省的农业代表,参加国庆十周年典礼。此后,陈永贵的受关注程度日益提升。从1960年开始,昔阳县、晋中地区和山西省分别多次开展了学习陈永贵和昔阳大寨的运动。1964年,人民日报发表的重要文章《大寨之路》和周恩来总理的政府工作报告,正式将陈永贵和大寨树立为全国农业战线上的样本。

显而易见,张志全和陈永贵,这两位同从山西省晋中地区、同名为“大寨”的村庄走出来的全国劳模,俩人的主要事迹拼接在一起,构成为一条完整的“革命-建设”时期,中共在农村塑造典型的微观事实链。在这个链条上,从1956年的全国先进生产者大会到1959年的国庆观礼,陈永贵正式取代张志全,成为山西省特别是晋中地区的农业典型,大寨也成为昔阳大寨的“专利”,榆社大寨渐渐被历史尘烟所湮没。

农村典型塑造和路径依赖

路径依赖是目前知识界解释重大历史和制度变迁的主要概念,而塑造典型则是中共政治生活中的一项重要制度安排。故此,路径依赖为解释中共在农村塑造典型这一制度安排的内在逻辑提供了一个可靠的学术进路。路径依赖过程的核心在于某一时刻中早期相对的“开放性”和“随意性”,以及后期的“封闭性”或“强制”性质。即特定的制度安排路径一旦经过确认,其自身就会有一个强烈的自我强化或者正反馈的倾向。具体到中共语境中,从延安时期开始,中共就通过塑造一系列大大小小的劳动模范来对群众进行政治动员和教育,这一方式在新中国成立后仍然持续了相当长的历史时期,形成了“革命-建设”时期农村典型塑造的制度化安排,产生路径依赖。究其原因,一方面是这一运作和治理方式效果的确立竿见影,另一方面改变这种治理模式转向其他轨道的代价和成本过高。

路径依赖概念特别强调开端的重要性。中共进入山西省晋中地区的大概时间是1935年左右,但是真正建立党的基层组织的时间大致在1937年。在这一时期,中共在这一地区建立革命根据地的核心目标包括两个层面:一是应对“持续巨大的外部压力”,即日本侵华战争不断升级,中共刚进入华北地区立足未稳,必须建立稳固的根据地,从而求得生存,二是为了解决“中国社会实际存在的剥削和不公平”而进行的社会改革。张志全的早年经历正是在这一宏大的历史背景下展开的。1935年12月,中共榆社县临时委员会成立。1937年11月正式成立了中共榆社县委,杨宏明任首任书记,旋即在榆社县开展抗日民主政权建设、组织农民救国会和减租减息的运动。为了鼓励和团结山区群众进行抗日,根据地政权实行合理负担,颁布了“五一”减租法令,即贫农向地主交租每五斗减一斗,借贷年息超过一分半的全部剪掉超出部分。同时,榆社、辽县、和顺、昔阳、灵石等县抗日民主政府开始组织突击性垦荒团、修滩队、代耕团、互助队等集体劳动组织,促进了根据地农业生产的发展,保障并改善了军民的基本生活。1938年,张志全参加了农民救国会并担任常委,积极配合中共领导的减租减息运动在榆社大寨的执行。同时,为了适应战争与生产的双重需要,张志全和张昌福临时组织了一个由二十户农民组成的互助组,张志全带领男女劳动力抢种、抢收,张昌福带领十二个青年民兵日夜站岗放哨,一方面打击敌人,一方面保障农民的生产和生活安全。到1943年,毛泽东号召农民“组织起来”并塑造了第一个具有普遍意义的农业典型“吴满有”之时,张志全所在的晋冀鲁豫边区各级政府也组织召开了多次大大小小的劳模会。通过这些劳模会,张志全组织互助组和积极支援根据地建设的事迹被发掘出来,成为众多太行劳模中的一员。

塑造典型在形成一定的制度规模后,必然会形成一定的定势和惯性。作为后发的典型,陈永贵的事迹中存在着不少与张志全重合的部分。例如,张志全和陈永贵最开始的成绩是组织并较好地领导了互助组。从1947年开始,陈永贵在昔阳大寨组织的9户缺少壮年劳力人家所形成的“老少组”在第一年就取得了亩产150斤的成绩,比同村壮年劳动力所组成的“好汉组”亩产高出三十斤。通过这一成绩,张志全和陈永贵先后被发掘成为农村积极分子甚至是农村党员。另一方面,张志全和陈永贵以自己的亲身经历和体验教育并带动本村的普通农民按照党的要求走互助合作的道路。抽象来说,塑造典型的制度过程主要包括党、农村典型和普通农民三个要素。其中,根本的问题是一方面党需要教育农民实践自己的政策路线,另一方面普通农民也需要及时正确领会党的意图。从党和农村典型的关系看,一边是党需要农村典型充当“代理人”从而演绎好自己的路线,另一边则是农村典型必须紧跟党的步伐以保持先进性。随后,从农村典型和农民的关系说,一来农村典型必须身体力行带动农民,二来农村典型也必须获取广大农民的支持以维持其领导基础。故此,张志全和陈永贵的故事在本质上都构成了“党—农村典型—普通农民”之间积极良性互动的关系。这种关系也伴随着塑造农村典型的过程而不断自我强化,形成了一种正反馈,并终而导致塑造典型这一制度安排走入路径依赖。

作为负面效应,“党-农村典型-普通农民”关系的强化导致了后期塑造典型的制度走向封闭和僵化。换言之,农村典型的内涵一旦确立,在相当长的历史区间内因自身的竞争机制形成高度的排他性。在本案例中,张志全和陈永贵在农业合作化和集体化这一轨道上展开了马拉松式的赛跑。在前段,尽管张志全起跑在先,陈永贵曾远远落后于张志全(1950年张志全成为全国劳模之时,陈永贵刚刚被评选为昔阳县劳模)。但是,先发典型的快速生长并不影响后发典型的发掘和培养。到了后段,陈永贵实现了“弯道超车”,占据压倒性的优势。正如1964年周恩来总理为昔阳大寨所定的基调:“大寨大队所坚持的政治挂帅、思想领先的原则;自力更生、艰苦奋斗的精神;爱国家、爱集体的共产主义风格,都是值得大大提倡的。”即是说,陈永贵和昔阳大寨所演绎的精神和做法成为毛泽东时代中国农业的终极范本。由于这一时期的塑造典型制度因其自我强化的作用已经走向了封闭和僵化,陈永贵的光辉就完全遮住了张志全,张志全随之逐步失去了先进典型的光环。

如上所述,从时间轴的角度,路径依赖包括了三个重要因素:制度的开端、制度发展过程中的惯性和制度发展后期的负面效益。从开端方面,中共在充分调动社会资源的需求下设立了塑造农村典型的制度安排。在此安排之下,包括张志全在内的诸多农村典型应运而生。从惯性方面,张志全和陈永贵的事迹方面存在着诸多吻合之处(积极实践党的政策和积极走互助合作的道路),这表明了在塑造典型这一制度安排形成一定规模后必然形成惯性。或者说,这一制度安排在发展过程中必然自我强化,形成正反馈的作用。在负面效益方面,由于正反馈的作用,塑造典型的制度必然走向封闭和僵化,形成排他性。在张志全和陈永贵的事例中,陈永贵取代张志全的现象表明了中共塑造农村典型的过程中从寻找多而精的众多农村典型过渡到寻找一个大而全的终极样本的过程。这一多元走向一元的过程也佐证了路径依赖的负面效益。

农村典型变迁和关键节点

通过路径依赖的学术棱镜,中共塑造典型的制度安排在一个较长时间段内表现出了一以贯之的强大惯性。然而,以路径依赖为分析工具并不能合理解释1956-1959年间陈永贵对张志全取而代之的现象。从历史表象上看,1964年“农业学大寨”运动发起之前,在农业战线上,全国各地塑造了各具地域特点的众多典型。在陈永贵所在的山西晋中地区,即使晋中地委和山西省委分别于1959年和1960年开始着重宣传陈永贵的先进经验事迹,晋中地区各县依然还对其他的本土典型进行发掘塑造。例如,张志全所在的榆社县在1963年春在全县范围内发起一场“外学陈永贵、内学张志全”的运动,强调陈永贵先进事迹和张志全本土经验的结合。不过,这一类的典型宣传在1964年以后就几乎销声匿迹了,所有的农业典型被强制地安排在“农业学大寨”的框架之下进行塑造。过去农业战线的群星璀璨变成了“大寨红花遍地开”。为什么会这样?显然,作为长时间段的理论观察,仅用路径依赖负面效应理论已经无法完全解释清楚这些政治现象。而作为路径依赖的衍生品-“关键节点”,成为解开这一政治现象谜团的钥匙。

在“革命-建设”时期,作为典型受到毛主席接见几乎象征着最高荣誉。从张志全和陈永贵受到毛主席接见的时间点分析,张志全最后一次见到毛主席发生在1956年的全国先进生产者大会,而1959年陈永贵则第一次在国庆十周年观礼的过程中见到毛主席。换言之,正是1956-1959年间张志全和陈永贵的地位发生了翻转。进一步分析,毛泽东同志曾指出1956年是“多事之秋”,国际环境及国内的城市和农村相继出现一些动荡因素。为了应对挑战,中共必须考虑对之前的路线方针政策进行系列调整,也就旋即影响了塑造典型的制度安排。在这一意义上,1956年下半年到1957年这一时间节点可以被认为是张志全和陈永贵地位翻转的关键节点。

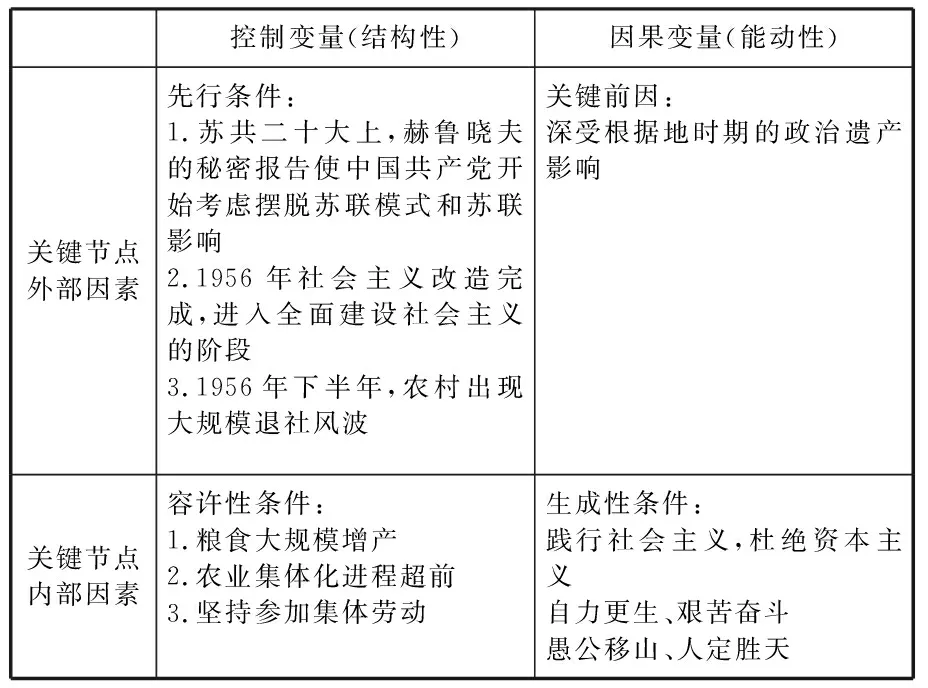

具体而言,学者索费尔(Hillel David Soifer)的“关键节点因果逻辑条件论”为分析张志全和陈永贵的现象设计了一个有效的分析框架。在索费尔的分析框架中,他区分了容许性条件(Permissive Conditions)和生成性条件(Productive Conditions)。其中,容许性条件相当于必要条件,为生成条件提供了一些结构性约束。而生成性条件则等同充分条件,决定了关键节点的结果和结果影响的范围。结合文中案例,如表1所示,张志全和陈永贵的翻转背后一定程度上代表着中共领导农村社会主义建设的制度转轨。因此,在考察这一关键节点的条件过程中必须考虑到关键节点的内外部两个方面。首先,从外部来看,影响制度变迁的结构性因素主要包括三个方面:其一,苏共二十大和秘密报告造成中国所处的社会主义阵营发生了剧烈动荡,影响了中国的外部国际环境;其二,1956年,中国顺利完成了社会主义改造的任务,正式进入了全面建设社会主义的新阶段;其三,从农村的具体情况看,1956年下半年开始,有八个省(辽宁、安徽、浙江、江西、四川、陕西、河南和河北)的农村工作部上报出现了农民大规模退社的风波,有退社意愿的农户达到20%之多。为此,中共必须重新审视农业合作化和集体化道路的中国化问题。换言之,中共必然开始从过去的根据地建设过程中寻找有价值的政治遗产。对此,1958年陈伯达提出的在人民公社内部废除商品货币,实行“非货币结算”的论断以及张春桥发表的《破除资产阶级法权思想》,中心内容都是歌颂革命战争年代军事共产主义性质的供给制,实行绝对平均主义,反对按劳分配都可以称为这一能动因素的具体表现。

在内部,构成关键节点的必要因素包括三个方面:其一,农业典型及其领导下的基本生产单位(互助组、初级社、高级社和人民公社)必须有常年大规模粮食增产的表现,并且积极主动交售足额乃至超额粮食以支持国家建设;其二,农业典型所领导下的基本生产单位必须是集体经济巩固的,同时这一生产单位的社会主义组织必须处于本地区乃至本省的领先水平;其三,农业典型必须带头克服官僚主义,积极参加足量的集体劳动,以带头做好农业生产的劳动力管理。但是,这三个因素仅仅是构成了农业典型的约束性范围。农业典型的产生及发展必须具有三个重要的生成性条件:首先,农业典型必须较好地践行社会主义,自觉地抵制资本主义的因素。陈永贵在1956年组织成立高级社的过程中带头压价自己的生产资料作股入社,换取众人在作价时少一些计较,多一些无私,调动广大社员建设社会主义新农村的积极性。反之,张志全则没有解决好生产资料作价入股的问题,导致榆社大寨组织高级社的尝试过早归于失败。其二,农业典型必须很好地演绎自力更生、艰苦奋斗的精神。在这一点上,由于陈永贵是后发典型,他并没有像张志全等先发典型一样得到出国访问和接受苏联专家指点的机会。1956年以后,中共更加强调自力更生的氛围反而使得陈永贵占得先机。其三,1956年以后,中共在农业战线上要求克服自然条件决定论,推崇人定胜天的观点。1953年以后,陈永贵事迹中“十年造地规划”“科学种田”和“重新安排大寨河山”的叙事为愚公移山、人定胜天的观点提供了极佳的佐证。反之,受到平川低产粮区域和盐碱地等自然和经济条件的影响,张志全的榆社大寨在从1958-1976年的相当长时期不能解决粮食大规模增产和集体经济发展的问题。

表1 1956-1957年陈永贵取代张志全的关键节点条件分类表

综上所述,通过关键节点因果逻辑条件的归类分析,不难发现:1956-1957年是解释陈永贵能够取代张志全问题的关键节点所在。同时,这一关键节点背后存在着两个重大变化:其一,在作为制度的塑造典型层面,伴随着内外部条件发生剧烈变化,塑造典型的制度必然发生转轨;其二,在更为宏观的历史层面上,1956-1957年的这一变化也意味着中国社会从社会主义改造(革命)的结束发展向全面建设社会主义道路的历史转折时期。

结 论

从历史经验出发,以张志全和陈永贵为代表的农村政治典型的塑造过程一定程度上勾勒出一个记录中共领导农民建设社会主义新农村的历史文本。诚如柏拉图在《理想国》中苏格拉底提出“第一步经常是最要紧的”的论断。通过路径依赖的理论进路,首先值得注意的是这一问题的开端。在该文本中,中共在山西晋中地区塑造张志全和陈永贵这两个农村典型的过程是重要历史源头。换言之,张志全和陈永贵在晋中地区形成的马拉松式竞赛一定程度上证实了中共塑造典型的制度在前期具有高度的开放性和灵活性,但后期则封闭和排他的色彩更为浓厚。再者,从更为普遍的意义上,张志全和陈永贵这一案例中也蕴含着“革命-建设”历史转折的色彩。在这一关键节点上,塑造典型的制度安排发生了重大转换:更加注重社会主义和资本主义区分、强调自力更生的精神以及人定胜天的思想。陈永贵的事迹无疑是更好地演绎了这些要素,从而自下而上地成为农业战线上独一无二的先进典型。同时,高度排他也造成塑造典型这一制度安排走向僵化。这恰好契合了1980年11月中共中央总结“农业学大寨”运动的批语:“在推广先进经验的时候,必须分析它是在什么情况下产生的,适合于哪些条件,哪些是带有普遍性的东西,哪些是不带有普遍性的具体做法,绝不能生搬硬套,强迫命令,重犯过去农业学大寨运动中的错误,不分东南西北,不分自然条件和耕作习惯,用大寨这样一个典型的经验硬性指导农村所有地区和不同行业的各项工作。”这一变化说明了,作为制度安排的典型塑造,中共一方面在前期因其需充分激励和动员农民而必须具备必要的开放性和多元性,另一方面在后期制度发展过程中中共必须充分考虑时代需要的转变从而改变其典型塑造的内涵。

从学理视角,通过张志全和陈永贵的案例,路径依赖和关键节点这对相互依存的概念显得比较清晰。这也有助于解决知识界关于路径依赖和关键节点关系的长期论争。换言之,与其过度强调关键节点的独立性,不如着重探究关键节点在路径依赖这一理论中的独特作用:关键节点在路径依赖的过程中导致了正反馈的过程,随即使得制度巩固和自我强化的过程加速或者更加激烈。正如1956-1957年陈永贵超越张志全的过程完成后,山西省和晋中地区突出塑造陈永贵而渐渐忽视张志全这一政治现象显得尤为明显,亦为日后“大寨红花遍地开”的结果奠定了基调。

①按照党史的界定,中共近百年的历史可以被分为革命、建设和改革三大历史分期。其中,1921-1949年为革命时期,1949-1978年为建设时期和1978年以后为改革时期。参见《关于建国以来党的若干历史问题的决议(1981年6月27日)》,《中共中央文件选集(第1册)》,人民出版社,2013年,第1-59页;胡绳主编:《中国共产党的七十年》,中共党史出版社,1991年,第483-485页。

②保罗·皮尔逊:《时间中的政治:历史、制度与社会分析》,黎汉基、黄佩璇译,江苏人民出版社,2014年,第2页。

③行龙、李怀印等:《集体化时期中国乡村社会研究》,《开放时代》2017年第5期。

④毛泽东:《组织起来》,《毛泽东选集》(第三卷),1991年,第885页。

⑤⑩郝宋唐编:《劳模张志全》,载中国人民政治协商会议山西省榆社县委员会文史资料委员会编《榆社文史资料》(第5辑),1992年,第171、174页。

⑥白玉泉:《回顾大寨这个老典型走过的道路》,载中国人民政治协商会议山西省榆社县委员会文史资料委员会编《榆社文史资料》(第9辑),1992年,第11页。

⑦王士廉、董占魁:《太行群英会》,《文史月刊》2002年第3期。

⑧胡德荣主编:《榆社县志》,山西古籍出版社,1999年,第10页。

⑨晋中地区史志研究院编:《中国共产党山西省晋中地区历史纪事(1949-1999)》,中共党史出版社,2000年,第35页。