后大屠杀时期日军当局在南京医疗“宣抚”的实质

2018-12-19张慧卿

张慧卿

内容提要 为应对日军大屠杀暴行造成南京疫疠丛生的局面,日军当局依靠以日本同仁会第一诊疗班为主体的医疗团队,在南京逐步建立了一套符合日军当局利益的医疗“宣抚”体系。日军当局在南京的医疗“宣抚”活动,客观上有减轻病人伤痛的效果,因此具有极大的迷惑性和欺骗性。然而,大量史实表明,日军当局医疗“宣抚”的本质,不过是与欧美在华势力相抗衡、“安抚”民心,培养中国人的“亲日”意识、防止疫病“牵连皇军”,维持日军战斗力、服务日本侨民、控制和垄断当地医疗卫生,以确保日军当局在南京统治利益的手段而已。

近年来,随着中国医疗卫生史研究的不断深入,学界开始关注日本在中国占领区的医疗卫生活动及其与殖民统治的关系。①然而学界对“后大屠杀时期”,即从日军南京大屠杀暴行逐渐减少的1938年1月下旬,至1940年3月汪伪政权成立前的近两年时间,日军当局在南京开展医疗“宣抚”的背景、医疗“宣抚”体系的建立等问题的研究尚有待深入,对日军医疗“宣抚”的本质也有待进一步揭示。本文运用日本外务省外交史料馆馆藏档案、南京市档案馆馆藏档案,以及《南京大屠杀史料集》(72册)等相关档案史料,就大屠杀后南京市民的疾病状况、致病原因,以及日军当局在南京的医疗“宣抚”展开论述,并揭示日军当局所谓医疗“宣抚”的本质。

大屠杀后南京市民的疾病及医疗救治状况

1937年12月南京陷落前后,日军大肆屠杀放下武器的中国军人和普通平民、肆意强奸妇女、抢劫财物和纵火破坏,导致大量无辜平民受伤,城里到处都是日军“残忍和兽性的牺牲品。”②日军的攻城和暴行导致南京卫生环境严重恶化。由于日军占领下南京市民的饮食较为单一,造成许多人营养不良,加上日军暴行造成的极度恐怖的心理阴影,南京城乡受暴力外伤及罹患各类疾病者甚众,医疗需求十分迫切。

根据致病原因,大屠杀后南京市民的患病类型大致可分为以下三类。

第一类,日军暴行导致的外伤。金陵大学附属医院(即南京鼓楼医院)美籍外科医生威尔逊(R.O Wilson)在1937年12月15日的日记中记述说:“150例病人中只有10例属于内科和产科,其余都是外科……昨天我写道我已做了11例手术。今天我做了10例”。③他在12月30日的日记中还记述说:“一位衣着考究的中国商人……腹部有4英寸长的小肠挂在伤口外面。子弹从左腹部射进,穿过了右腹部……我们有10位被射中胸部致死的病人……一个10岁男孩的第三块胫骨和腓骨有严重的穿破骨折”。④由此可见大屠杀导致的外伤患者众多,然而“只有极少数可以被送进医院或是为我们所知”,⑤而绝大多数外伤患者得不到有效救治。

第二类,环境恶化、营养不良导致的内科疾病。1938年1月下旬,由于南京卫生环境严重恶化,金陵大学和交通部难民收容所内许多难民出现腹泻症状。⑥在金陵女子文理学院难民收容所,咳嗽、肚泻、发热等病人非常多,甚至出现几例白喉患者。⑦1938年2月4日,鼓楼医院医生威尔逊发现两例“因为单纯营养不良而产生”的脚气病患者。⑧这些内科疾病患者的出现绝非个别现象,在难民中具有一定的普遍性。此外白喉、猩红热、麻疹等传染病也有蔓延趋势。

第三类,日军性暴行导致的淋病、梅毒、软下疳等性病。一位17岁即将分娩的姑娘被强奸后染上急性淋病,“发着105度(华氏——译者)的高烧,看起来很不妙。”⑨一位南京沦陷当日即被带到城南某处关押的妇女,每天被强奸7-10次之多,“染上了3种性病:梅毒、淋病和软下疳,这几种病非常厉害。”⑩还有一位被两个日本兵轮奸的18岁姑娘,“正在医院治疗脚气病和性病,性病是由这些士兵传染的”,“全城像她这样的人有几千名。”仅1938年2月,鼓楼医院即收治了大批16至30岁遭日军强奸而染上性病的妇女,“所有的人都有淋病,大部分人还有梅毒,以及很高比例的软性下疳。”

南京沦陷前,国民政府卫生署、南京市卫生事务所等即已撤往后方,南京的卫生行政和医疗体系全面瘫痪,加上城内公私医疗机构在日机轰炸及日军劫掠焚烧中遭受重创,南京沦陷后的医疗救治工作主要由南京安全区国际委员会联合鼓楼医院、国际红十字会南京分会、中国红十字会南京分会等展开。

鼓楼医院作为留在南京唯一能为平民提供医疗救治的医院,“在整个非常时期的医疗工作是十分引人注目的。”南京大屠杀期间,鼓楼医院除了正常门诊及紧急增加160张病床外,还在红十字会的协助下开设3个院外诊所,留守医院的医护人员“所有的时间都用于挽救被日军机枪和刺刀刺伤的伤员,包扎他们的伤口”。代理院长麦卡伦(James H.McCallum)因事务繁多,大部分时间只能待在医院;留在医院唯一的外科医生威尔逊“尽管手肿得很厉害,但仍不得不工作到夜晚”,尤其是内科医生特里默(Trimmer)生病期间,威尔逊每天要照顾包括婴儿在内的175位病人;鼓楼医院美籍医生柏睿德(R.F. Brady)1938年2月21日获准返回南京后,也“把大多数的时间奉献给了医院的工作”。由于“人手短缺,医院只能维持极少的临床门诊,25个难民收容所中的6万人没有临床治疗……医院只能收治一些危重的病人,而同时却有大批病号躺在大学的寝室里。”

面对日趋严峻的医疗防疫局势,南京国际救济委员会意识到南京缺少医护人员的严重性,多次致电上海全国基督教总会,请求派遣医护人员来南京,同时要求日军当局允许上海的医护人员进入南京,然而日军当局多次拒绝南京国际救济委员会的要求,直到1938年2月南京局势有所好转,日军当局才允许外籍医生进入南京。柏睿德就是首批获准重返南京的医生。

日军当局医疗“宣抚”体系的建立

南京陷落之初,日军当局即设立南京特务机关筹划“宣抚”工作。所谓“宣抚”,即以宣传、抚慰等方式“怀柔”被占领区民众,“让交战地区支那民众明了,大日本帝国在这次事件真正的用心是消除反日思想和依赖欧美的精神,并且让他们明白现在他们应依赖日本,日本才是他们安居乐业的基石”。

1937年12月下旬,日军南京特务机关的“宣抚”活动渐次开展。鉴于日军暴行给市民带来严重的心灵创伤和心理阴影,南京市民直到1938年1月下旬“对日本军人暴行的恐惧心仍未去除”。为重整南京社会秩序,日军当局以多种方式“怀柔”市民,其“宣抚”手段花样百出,其中医疗“宣抚”具有减轻病痛、维持公共卫生的作用,具有极强的迷惑性,往往被日军当局视为最直接有效、最不可或缺的“宣抚”手段。

日军当局在南京的医疗“宣抚”体系建设大体经历了三个阶段。从1937年12月24日日军南京特务机关成立,到1938年4月底日本同仁会第一诊疗班抵达南京前,是医疗“宣抚”的启动阶段。

南京陷落之初,日军当局并未意识到医疗“宣抚”的迫切性和重要性,一些日军士兵甚至肆意破坏南京城内的医疗设施。日军士兵增田六助在日记中记述说:“我们进入了距中山门五六百米远的南京大众医院(即南京中央医院——引者注)。这是一家有着好几栋四层楼房的医院……医院里只剩下了血污的军服、破帽和毯子等东西。尽管这只是可恶的支那军的一处收容所,但也让我们很生气。不管是柜子还是桌子,全被我们砸掉。药柜、器具和箱式时钟等的锁也被砸掉了。各种照片标本之类都无一例外地用刺刀捅破。”由于日军当局并不重视医疗卫生工作,到1938年1月中旬,日军南京特务机关只在第一区公所开设了一个诊疗所,仅派两名中国医生、两名护士和两名药剂师进行所谓“义诊”。到1938年2月末,日军当局才在第二、第三和第四区公所各设一个日军诊疗所,对平民进行“免费诊疗”。然而日军这些诊疗活动“无法得到满意的效果”,“难民的医疗主要还是由国际委员会管理下的医院来实施”,因此日军当局在诊疗救治活动中并不占主导地位。

为改变日军当局在南京医疗格局中的被动局面,在日本外交官的呼吁下,日本外务省派遣同仁会第一诊疗班作为医疗“宣抚”的主体,全面参与在南京的医疗“宣抚”活动。由此,日军当局在南京的医疗“宣抚”进入第二阶段。

为防止南京市民对国际救济委员会及鼓楼医院的医疗救治产生依赖和亲欧美的思想,影响中国人“亲日”意识的养成,1938年2月,日本驻华外交官向日本外务省建议“派遣权威人士乃最紧急且恰当之措施”。3月16日,面对南京愈加迫切的医疗需求和迟滞不前的“宣抚”局面,日本驻南京总领事花轮义敬再次呼吁外务省“应采取妥当措施,迅速调配50万人次的水痘、伤寒、霍乱疫苗送达当地,并派遣专家,利用(南京)市立医院开设医疗机构,达成日均500人次的诊疗量。”

在日本外交官的呼吁下,日本外务省决定派遣以日本在华最大的医疗团体——同仁会为主体的医疗团队赴南京开展医疗“宣抚”活动。同仁会从大隈重信任会长时起,就与日本军政当局保持着密切的联系。日本发动全面侵华战争后,该会更在日本外务省对华文化事业部及陆军部的指导下组建诊疗救护班,随侵华日军前往中国各占领区开展医疗“宣抚”活动,并接受当地日军当局的指挥和调遣。1938年2月,日本外务省对华文化事业部开始组建诊疗救护班前往上海、南京和杭州等被占领城市,其成员从日本各大学医学部或医科大学招募。1938年3月底,同仁会第一诊疗班编成,共34人,连同班长冈崎祗容在内的大多数成员来自东京帝国大学医学部,包括内科、外科、儿科、眼科、耳鼻科、妇产科、皮肤科、齿科等专业的医生。

由于在南京的“宣抚”迫在眉睫,在日本外交官的催促下,日本外务省将原定派往上海的第一诊疗班(后又称“南京诊疗班”)改派至南京。1938年4月12日,日军华中派遣军特务部命令第一诊疗班负责南京和镇江及其附近地区的诊疗救护工作。4月16日,该班抵达南京,随即开展诊疗、防疫和疾病的调查工作。

根据同仁会东京总部关于各诊疗班抵达目的地后,应“完善各种设施并努力恢复原有医院运营”的要求,第一诊疗班在南京中华路原市立医院旧址建立了“大日本同仁会南京医院”。此后,同仁会第一诊疗班成为日军当局在南京医疗“宣抚”的主体。

1938年5月3日,同仁会南京医院开业,次日即开始接诊。因大屠杀后南京的环境持续恶化,加上上海暴发霍乱疫情并蔓延至南京,南京的防疫形势极为严峻。为此,日军当局命令第一诊疗班实施防疫与医疗并举而侧重防疫的方针,“除班长(内科,小儿科,眼科)外科员(外科,耳鼻科,皮肤科)2人受理日渐增加之外来患者诊疗事项外,其他几乎均举全力于预防接种”。

为了更好地开展所谓医疗“宣抚”,第一诊疗班逐步调整业务范围:其一,接管设于各区公所的日军诊疗所,并将其逐步移交给伪政权,监督伪政权开展诊疗活动。1938年5月,第一诊疗班接管了第三区公所日军诊疗所,6月,再接管日军军医部及兵站病院在第二、第四区公所开设的诊疗所,并派医生和护士进行巡回诊疗。同年7月,第一诊疗班除在第四区公所继续开展巡回诊疗外,将其他各区日军诊疗所移交给伪督办市政公署,由伪政权聘请中国医生和护士开展诊疗活动;其二,1938年5月,日本外务省成立临时防疫事业部华中防疫部,专门负责华中占领区的防疫工作,其下设南京支部,负责南京及周边地区的防疫工作。1938年7月,华中防疫部南京支部成员到达南京,第一诊疗班与其进行业务划分,将防疫工作移交给南京支部,而第一诊疗班则专注于诊疗活动。

1938年12月16日,日本近卫内阁设立兴亚院,“统一日本政府各机关有关对华行政事务的全部业务”。随着兴亚院的成立,日军当局的医疗“宣抚”进入第三阶段。

兴亚院“是一个主要由陆军军人指导下的政府机关。”根据《兴亚院官制》,外务省对华事业部将有关“在支那及在日本国内以支那人为主要对象的医疗、卫生、防疫、救恤等设施”移交兴亚院管理,同仁会东京总部及所有在华机关也改隶兴亚院。此后,同仁会对在华机构和业务也进行了相应调整,并在北京、上海分设华北、华中支部,陆军军医中将笹井秀恕任华中支部长。

兴亚院时期,同仁会第一诊疗班再次调整业务范围。1939年1月,第一诊疗班接管华中防疫部南京支部特殊诊疗班在镇江的相关业务,并停止南京第四区公所诊疗所的巡回诊疗。同年7月,第一诊疗班接管南京防疫处设于南京莫愁路的传染病隔离所,并派内科、儿科医生和护士专门负责传染病患者的治疗。至此,第一诊疗班的业务范围扩大到传染病诊疗方面。

经过上述三个阶段,日军当局在南京的医疗“宣抚”体系基本建立。为进一步强化这一体系,同仁会第一诊疗班等日方医务人员还以医学专家的身份,监督与控制伪政权卫生行政机构。在医疗机构设立方面,日军当局除将第一至第五区所的日军诊疗所移交给伪政权外,还督促伪政权在燕子矶、上新河、安德门等地开展巡回诊疗,以弥补日军医疗“宣抚”力量的不足。日军还以“在南京城内,市卫生局开办的诊疗所有五家,其设备尚不完备”为由,对各诊疗所“给予力所能及的指导和便利”,实际上是加强对伪政权医疗卫生的控制,将其纳入日军当局的医疗“宣抚”体系,达到全面垄断和操控南京医疗卫生的目的。

日军当局的医疗“宣抚”活动

南京沦陷之初,日军当局依靠驻南京军医部及兵站病院在各区公所设立日军诊疗所,开展医疗“宣抚”活动。1938年2月,第一区公所诊疗所开诊,“应诊者极多,莫不尽量予以诊治”,该月就诊总数达1399人次。

在同仁会第一诊疗班抵达南京前,日军当局虽在南京城区设立了4个诊疗所,但由于人手不足,“宣抚”效果不佳。第一诊疗班到达南京后,加强了“对一般中国民众的宣抚治疗”,南京市民也“因此次事变家破人亡,生活十分困窘,故不得不求助于免费诊所,接受同仁会的免费治疗”。此后,日军当局医疗“宣抚”的变动局面逐渐有所改观。

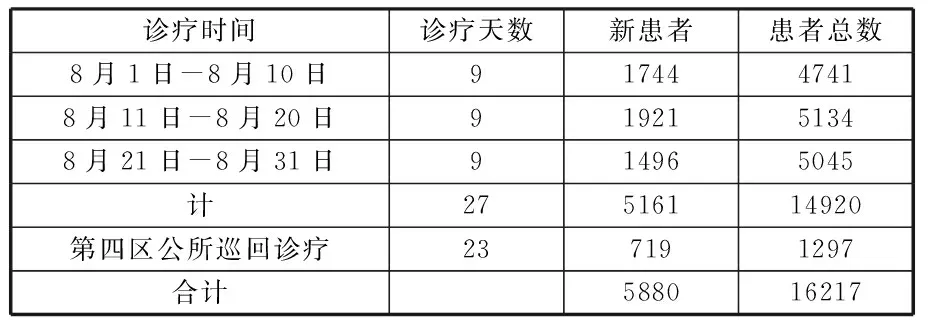

第一诊疗班对南京市民的诊疗主要依靠同仁会南京医院。该院开业之初,每天只有三四十名患者应诊,且需“各方争取”。随着第一诊疗班对外科疾病,以及咳嗽和痢疾等内科疾病的治疗确实取得疗效,从1938年5月下旬起,到同仁会南京医院就诊的市民逐渐增多,每天就诊者达200至300人。6月以后,同仁会南京医院每日接诊量进一步增加,日均接诊常更达600余人次,就诊对象也由附近居民扩大到南京城乡民众。7月,第一诊疗班将防疫工作移交华中防疫部南京支部后,接诊能力进一步提高,到8月,接诊总数达16000余人次(见下表)。到1939年底,同仁会第一诊疗班对中国人诊疗共计约18万人次。

1938年8月第一诊疗班收治患者人数表

资料来源:《甲表:八月中患者数(外来)》,《同仁医学》第11卷第11号,1938年,第60页。

在“宣抚”的同时,第一诊疗班针对南京新贵阶层和日本侨民逐渐开展有偿诊疗。南京沦陷前,南京仅有日本侨民154人。南京沦陷后,不仅日本侨民陆续返回南京,还涌入不少新来的日本侨民。1938年3月,南京已有日本侨民550人,至1940年4月,日本侨民已突破9000人。此外,随着伪维新政府的成立,南京社会秩序有所改善,不少富有阶层人士重返南京。为拉拢中国的富有阶层,日军当局决定同仁会南京医院于1938年6月1日起针对富有阶层和部分日本侨民实行有偿诊疗,“在防止南京医疗费暴涨的同时,也为了防止英美所属医院的嚣张跋扈。医疗费用规定最高额度,尽可能只收取最低费用,以努力不失宣抚诊疗之精神。”显然,日军当局的这一举措也包含着对抗鼓楼医院的意图。

在“宣抚”过程中,同仁会第一诊疗班意识到,要培养中国民众的“亲日”意识,必须从儿童抓起,并认为“诊疗班之业务方针当以专为一般民众实施诊疗为原则,然更进一步施及小学儿童,亦当然于宣抚工作收效不浅”。为此,第一诊疗班在日军南京特务机关的支持下,对南京市小学生进行体检,并对教师进行卫生指导。1938年5月,第一诊疗班对小学生强制进行砂眼、腺样增殖病和扁桃腺肥大症罹患率的检查。1938年下半年,南京的社会秩序逐渐改善,第一诊疗班从1938年8月10日起,每天到市内一所小学进行体检。

南京沦陷后,国民政府明令禁止的娼妓业在日伪当局的推动下日益泛滥,妓女人数剧增。为防止日军官兵染上性病影响战斗力,第一诊疗班配合日军当局及伪政权,专门为日本妓女及中国妓院公娼等“特种妇人”进行体检。该项检查始于1938年6月,初期仅针对日本妓女,随着南京市登记在册的妓院增多,妓女人数越来越多,第一诊疗班应日本宪兵队及伪督办南京市政公署的要求,于1938年12月起对全市公娼进行体检。据统计,从1938年6月至12月,第一诊疗班共检查中国娼妓7147人次,发现淋病、梅毒、第四性病、下疳等各类性病患者。

同仁会第一诊疗班在南京的医疗“宣抚”活动始终“以普通支那民众为宣抚诊疗的重点”,日军当局自认为这种“宣抚”活动“介绍了日本医术的实力……在民众中产生了很好的影响。”

日军当局医疗“宣抚”的本质

后大屠杀时期,日军当局在南京开展医疗“宣抚”活动,客观上具有减轻病人伤痛的效果,因此具有极大的迷惑性和欺骗性。同仁会自认为:“同仁会的信用已经深入中国民众心中,医药的奇效,困难手术的成功,在以前的南京是完全看不到的”。在日军当局看来,“占领地的支那人接受了日本人给予的较大恩惠后开始感激起来”。那么,日军当局的所谓医疗“宣抚”的真实目的究竟何在呢?

日军当局在占领区的医疗“宣抚”活动,并非真正为了减轻中国人病痛,而仅仅是对“广袤的中国占领区支那人最低限度的救护”,是“确保我方(日方——引者注)占领区不可或缺的一项工作”。显然,日军当局在南京的医疗“宣抚”有着更隐秘的意图。

首先,日军当局极力排斥南京国际救济委员会的医疗活动,防止民众产生依赖欧美的思想。日军南京特务机关认为,“事变后各国官民在南京的行动都应该予以重视。像国际委员会(南京安全区国际委员会和其后的国际救济委员会——引者注)那样的活动尤其如此。”为限制南京国际救济委员会在医疗救治中的作用,日军当局屡次拒绝其增派医生和护士来南京的请求。为了排挤鼓楼医院,同仁会第一诊疗班将鼓楼医院视作假想敌,认为其“多有牵掣之处”,因此在计划扩建同仁会南京医院时,第一诊疗班明确表示:“我们要完成宣抚工作,就必须建立一个(医疗)设施,能够对抗甚至超过鼓楼医院。”

其次,通过医疗“宣抚”“笼络”民心,培养中国人的“亲日”意识。经过医疗“宣抚”,同仁会第一诊疗班自认为“(本班)一方面在南京指导医疗机构,另一方面努力向中国民众,尤其向知识阶层宣扬日本医学的伟力,可以肯定美国系鼓楼医院必将衰落,南京民众对欧美的依赖必将转向日本。”显然,通过对南京市民的免费诊疗,培养民众的“亲日”意识,是日军当局医疗“宣抚”的主要目的之一。

再次,维护南京驻军及日本侨民的健康,防止疫疠“牵连皇军”,“给在华国人(日本侨民——引者注)的生活带来危险,并防止疫情蔓延至日本本土”。同仁会诊疗救护班前往中国占领区时,明确规定各救护班对中国民众进行“宣抚”的同时,还负责占领区日本侨民的诊疗工作。因大屠杀后南京的日本侨民人数激增,同仁会第一诊疗班接诊的日侨比例也逐渐增加。对此,日本陆军省曾评价称:“同仁会诊疗防疫班与军方协同,改善了不良的卫生环境,有助于居留民(日本侨民——引者)的安定,并且依靠医疗宣抚确保了治安。”由此可见,服务日本军队及日本侨民是日军当局医疗“宣抚”的另一个主要目的。

通过以上分析不难看出,南京大屠杀后,日军当局在南京的医疗“宣抚”活动,其本质是与欧美在华势力相抗衡、“安抚”民心,培养中国人的“亲日”意识、防止疫病“牵连皇军”,维持日军战斗力、服务日本侨民,以确保日军当局在占领区的统治利益。同时,通过医疗“宣抚”活动,日军当局将日本现代医疗技术带到中国,即同仁会第一治疗班所谓的“对南京市诊疗所给予指导,致力于宣扬日本医学。”从“殖民现代性”的角度看,日军当局推行的医疗“宣抚”看似给中国被占领区带来了先进的医疗卫生理念和技术,甚至内化为战后国民政府时期的医疗技术和手段,实则通过侵略扩张,将日本现代医学“植入”被占领区,以达到控制和垄断当地医疗卫生的目的。

①有关日本在中国进行医疗卫生活动的研究成果主要有:外国学者相关成果主要有飯島渉《マラリアと帝国:植民地医学と東ァアジアの広域秩序》,東京大学出版会,2005年;[日]福士由纪《战时上海的霍乱预防运动》,载余新忠主编《清以来的疾病、医疗和卫生——以社会文化史为视角的探索》,生活·读书·新知三联书店,2009年;Ruth Rogaski,Hygienic Modernity:Meanings of Health and Disease in Treaty—port China,Berkeley,University of California Press,2004;台湾学者相关成果主要有范燕秋《疫病、医学与殖民现代性:日治台湾医学史》,(台北)稻香出版社,2005年;谢振荣《日本殖民主义下台湾卫生政策之研究》,台湾中国文化大学日本研究所硕士论文,1989年;刘士永《日本对台湾的殖民医学》,《科学人杂志》2003年第21期;大陆学者相关成果主要有胡成《中日对抗与公共卫生事业领导权的较量——对“南满洲”铁路、港口中心城市的观察(1901-1911)》,《近代史研究》2011年第1期;王萌《抗战时期日本在中国沦陷区内的卫生工作——以同仁会为对象的考察》,《近代史研究》2016年第5期;宦小娴《战争与医疗:日本在华同仁会研究(1937-1945)》,南京大学硕士论文,2015年,等。

②《费吴生日记》,章开沅编译:《美国传教士的日记与书信》,载张宪文主编《南京大屠杀史料集》第4册,江苏人民出版社,2005年,第73页。

⑥《史迈士致家人函》,章开沅编译:《美国传教士的日记与书信》,载张宪文主编《南京大屠杀史料集》第4册,江苏人民出版社,2005年,第262页。

⑦《程瑞芳日记》,张连红编:《幸存者的日记与回忆》,载张宪文主编《南京大屠杀史料集》第3册,江苏人民出版社,2005年,第46页。

⑩《当前局势的备忘录》(1938年1月31日),张生等编:《英美文书·安全区文书·自治委员会文书》,载张宪文主编《南京大屠杀史史料集》第12册,江苏人民出版社,2006年,第354页。