从广州到全球:于仁保险在华百年史(下)

2018-12-11赵兰亮复旦大学历史学系

赵兰亮 复旦大学历史学系

赵兰亮,史学博士,任职于复旦大学历史学系,从事企业史、金融保险史、疾病史及欧美汉学的教学与研究。曾任韩国高丽大学东洋史学系和德国法兰克福大学汉学系访问教授。2011年1月至2014年1月,兼任法兰克福大学孔子学院中方院长。

(接本刊2018年第10期《从广州到全球:于仁保险在华百年史(上)》)

四、从银元回归英镑

于仁保险是一家诞生于广州的英国保险公司,公司资本和财务记录一开始采用的就是中国的货币单位。总公司迁到香港后,使用的也是香港银元。当时,包括香港在内的中国货币本位是银钱并行本位制。详细来说,是大处用银,小处用钱。完粮纳税、购置土地房产等大额类支出,用白银来结算。日常生活类的小额零碎支出,则用制钱来收付。在整个货币体系中,白银的地位比制钱重要很多,政府收税也是只要银子不收钱。但白银是称量货币,每次使用时既要看成色还得称分量,更要命的是各地的秤码还不一致,使用起来要多麻烦有多麻烦,但民间却可以自由熔化铸造,政府并不专断。制钱则与之相反,它有一套既定的成色标准,并且由官方统一铸造,民间私铸会触犯刑律。因此,这是一种复合本位并且又很不利于商品流通的货币体制,但几百年的习惯持续下来,民众习以为常,一时很难改变。在欧洲,自15世纪以来最流行的货币制度也是银本位。一英镑最初就是指一磅重的白银。英国在海外殖民地发行的货币卢比也是指一个银元的重量。但自19世纪20年代以来,英国彻底采用了金本位,英镑也就脱离白银体系而改与价格更稳定的黄金体系挂钩。不过,那些在海外殖民地特别是在中国的众多英国公司仍然采用当地通行的白银货币制度,并没有与英国同步采用金本位制。这一货币制度安排的特点是,公司资产总值、收益利润等主要受白银价格的影响,也就是说受中国经济形势的影响大于国际形势。但这一特点在第一次世界大战时期受到了严峻的挑战。

众所周知,第一次世界大战是人类历史上第一次全球范围性的战争,更是一场灾难与浩劫。它对国际政治和社会经济以及生命财产都产生了巨大的冲击,有着深远的影响。对英国而言,受战争影响,1917年英镑出现大幅贬值,对应的原先以银元计算的于仁保险公司各账目特别是负债项目也就呈现出急速膨胀的态势。为了稳定公司的业务经营,于仁保险决定改变实行了数十年的以银元为记账单位的方式,改以英镑计算。货币单位的回归不仅标志着于仁保险自此成为真正意义上的英国保险公司,也预示着它与产生并滋养了它几十年发展的中国之间有了一道看得见的防火墙。

除了货币制度的改变,第一次世界大战给于仁保险带来的第二个影响是公司业务发展上的新方向,即开始大力拓展火险以及其他非水险业务。话说自广州产生以来,于仁保险的主要业务是水险,也就是传统上的航运险。水险是当时对外贸易行业的必需品,各家保险公司竞争激烈。相反,虽然也有保险公司经营火险业务,但市场需求就没有那么大,于仁保险此时独具慧眼发现了非水险业务的商业潜力。当然,从客观上来看,这时非水险业务还处于幼年时期。

1914年至1918年的一战这几年中,于仁保险支付的战争险赔偿金不少于2000万美元,这个数额甚至都超过了公司1914年底的总资产。但这并没有击垮于仁保险,公司实力反而增强了不少。1919年于仁保险首次宣布用英镑支付股息,每股30英镑,另外支付20%的红利。此后,公司不再使用香港银元支付股息。

在公司机构扩张上,于仁保险在一战结束后,其分支网络已经达到亚洲9个、大洋洲8个、加拿大2个、南美1个。1918年在美国原有纽约办事处的基础上,增设洛杉矶和西雅图办事处。设立西雅图办事处的主要用意是处理由一战所导致的针对其中国华北公司的索赔问题,因为当时上海与美国之间有大量的丝绸贸易。这部分丝绸贸易受一战炮火的影响,损失重大。1919年,于仁保险再次出击,与著名的劳合社、Cuthbert Heath以及其他承保人联手创立了英国航空保险公司(British Aviation Insurance Company)。该公司后来发展成为全球著名的航空保险公司,现今已并入皇家太阳保险集团(RSA)。

1920年于仁保险公司出资取得了对加拿大一家火险公司比弗火险公司(Beaver FireInsuranceCompany)的控制权。随即将该公司总部迁到了贸易中心多伦多。通过一系列措施,于仁保险扩大了在北美大陆的非水险业务。该年于仁保险还首次在非洲的开罗和约翰内斯堡设立了分支机构,成为横跨五大洲的全球保险公司。

虽然在持续扩张,但是就财务数据而言,1920年至1923年是于仁保险全球业务的困境期。1920年于仁保险公司的赔付率从34%上升到46%,1922年和1923年于仁保险公司罕见地没有发放股息与红利。1923年9月的日本关东大地震突如其来,又给了于仁保险沉重的一击。激烈的竞争致使保险费率更是不断降低。诸多因素叠加在一起,使1924年于仁保险的保费收入首次出现下滑。可怕的是,这一下降趋势还在各地蔓延,特别是美国分公司。1926年,在美国分公司的火险与汽车险业务持续数年没有起色的情况下,于仁保险将其彻底关停。另外,受1925年省港大罢工以及抵制英货的影响,于仁保险在广州乃至香港的营业都大受冲击。

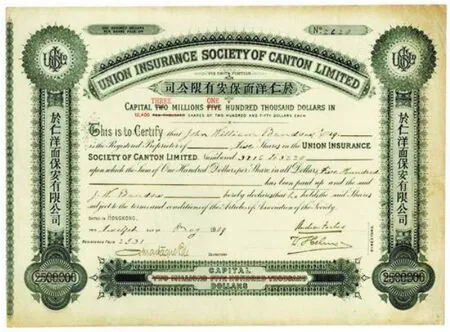

▶图1于仁保险公司保单

▶图2于仁保险的子公司英国航空保险公司

尽管有各种不利因素,但于仁保险很快从1920年至1924年的萧条中走出来,1925年公司经营取得了不错的成绩。这一年,于仁保险的资产总额超过了50万英镑,这一数字虽然看上去并不大,但要知道1920年底时才仅为6.7万英镑。同年,于仁还通过股权置换的形式收购了扬子保险公司。据于仁保险公司内部记载,这是十分友好的兼并,因为扬子保险公司的总经理早年就是于仁保险公司的雇员。

之所以能走出困境,于仁保险靠的是改变了保险资金的投资方式,也就是说将准备金从原先的短期储蓄为主转向长期投资,即投资长期债券和不动产。正是依靠这一投资策略的改变,于仁保险从一家早期投资范围很狭窄的互助基金,发展为一家大规模的投资管理机构。正是依靠投资,于仁保险不但保证了资金流动性的要求,也增强了对索赔的承受力。因此,虽然20世纪20年代的中国形势混乱,军阀混战,日本军国主义也在一步步蚕食中国,但于仁保险公司的业务已经扩展到全球,中国市场份额也不再像早年那样被看作是公司的主要依靠了。不过,于仁保险没有想到的是,大萧条正在赶来的路上。

五、战胜萧条和战争

1929年10月24日,美国华尔街股市毫无征兆地突然暴跌,恐慌随即引发了价格、需求和信心的崩溃,经济大萧条降临了。那些弱小的水险公司一下子掉入了纷纷破产的深渊。

于仁保险公司又该如何应对这场旷日持久的危机?令人惊喜的是,于仁保险在1928年12月31日的所有资产种类中,现金和金银证券竟然占到了85%左右。正是这部分资产挽救了于仁保险,虽然这些资产特别是金银证券当时也不是十分坚挺,但相比市场中其他形式证券的崩溃而言,不仅没有成为废纸,价格反而有了增长。因此,公司董事会主席欧文·休斯在1930年总结上说:“去年纽约股票市场的崩溃对我们公司的财务状况没有影响。”1929年影响于仁保险公司的不仅有席卷全球的大萧条,也有英国自身的《公司法》。1929年《公司法》是英国公司立法的典范,它给于仁保险的影响是改变了公司的财务模式。

虽然受到1929年一系列动荡与改变的冲击,值得庆幸的是,于仁保险公司账面上持有的黄金数量比白银要多。大萧条降临后,黄金和白银之间的价差越来越大,白银作为一种主要的工业金属原料开始贬值,而作为可防止货币崩溃的首选金属,黄金则开始升值。这直接导致于仁保险公司1929年底到1931年底账面上黄金升值的收益已超过了白银贬值的损失。因此,即便在最为艰难的大萧条岁月里,于仁保险还是设法保全了资产,也维持了收入和股息。用于仁保险公司自己的话说,这要“归功于总经理保罗·劳德先生所采取的审慎的准备金政策”。

1931年是全球贸易史上的转折年。这一年英国不仅停止了金本位,在凯恩斯主义的背景下,还正式放弃了自由贸易政策。对中国而言,1931年更是苦难的开始。这一年日军发动“九一八事变”,东北大部沦为日本的殖民地。停止金本位的直接后果是增加了公司索赔的英镑支出,而放弃自由贸易政策和高筑关税壁垒则使世界贸易日益受阻。以至于董事会主席贝尔先生在1932公司年度会议上忧心忡忡地说:“在我看来,要达到自由和不受限制的货物流通……要改变世界命运,还要走一段相当长的路。”东北沦陷,则使于仁保险在中国的业务受到了一定程度的削弱。1932年日军又在上海发动了“一·二八事变”。这次事变给经济中心上海带来了巨大打击,许多保险公司损失惨重,于仁保险也支付了大量的战争险赔款。

面对风雨飘摇的形势,在贸易量减少、保费收入下降、大批船只损坏或沉没等各种不利因素的背景下,于仁保险仍然表现出顽强的毅力,不仅为汇率的波动和再保险提取了足够的准备金,而且也保持了足够的流动资金。1934年底,于仁保险的投资资产价值达到640万英镑。与1928年相比,虽然岁月艰难,但这些资产不但没有减少,反而有所增加。于仁保险挺过了大萧条,甚至是战胜了大萧条。

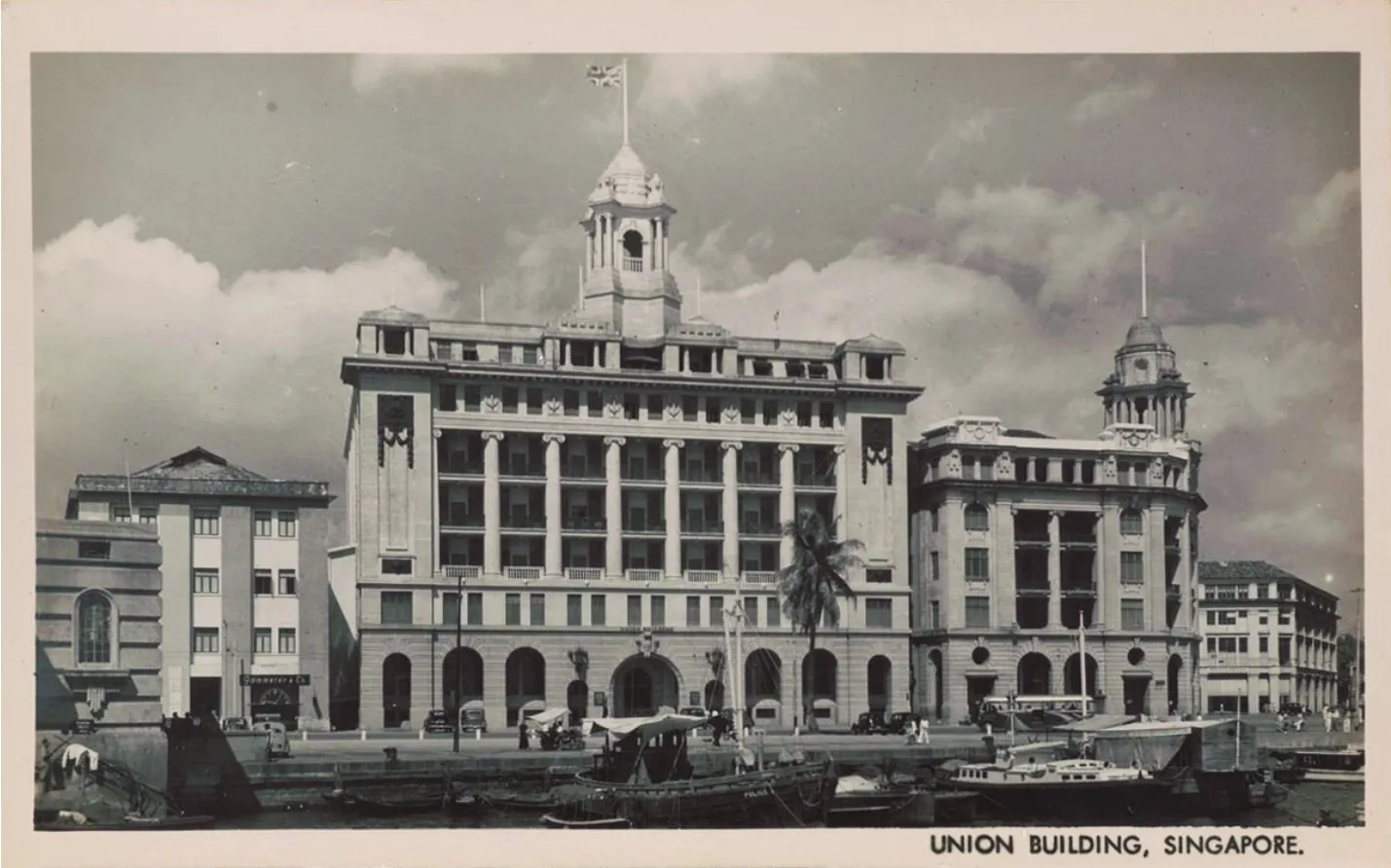

▶图3于仁保险新加坡分公司大楼

1935年,于仁保险迎来了百年华诞。在庆典会上,董事会主席S.H.多德维尔深情回顾了公司一百年的发展,他说:“从一个由一群商人在广州成立的互助组织发展到一个股东遍及全球各大洲的跨国公司,需要的是远见与创造力。我们今天的业绩证明了我们的前辈具有这样的素质。我们前辈所展示的非凡的才华、出色的业绩以及他们所建立的健全的财务体系,为我们公司在伦敦保险界赢得了一席之地。所有为此做出贡献的人都有理由感到自豪。”

威廉·申顿爵士在总结公司面临的30年代经济形势时,说出了寓意深刻的话。他说:“在自由的国际贸易中,没有哪一种商业活动能够像保险业那样如此清楚地反映贸易状况;没有哪一个行业能够像保险业那样发展得如此兴旺。因此,尽管存在着战争和战争谣言,出现了商品价格普遍低迷、资本收益率极低、货币动荡不定、外汇剧烈波动、配额制、关税提高以及各种各样的贸易壁垒等现象,但我们高兴地看到,呈现在我们眼前的业绩仍然是如此的令人满意。”

尽管于仁保险安然度过了百年历程,但经济形势还在持续动荡中。特别是中国货币制度在1935年迎来了彻底的改变。大萧条引爆后,美国政府采取了很多措施,其中一项是提高白银在货币储备中的比例。为此,美国政府需要在国际市场购买大量的白银。从1934年开始,伦敦白银市场上的白银价格开始迅速上涨。这对仍以白银为货币本位的中国而言,是一场巨大的财富外流的灾难。上海滩外商银行库房中的白银绝大多数经各种方式流入伦敦市场,中国经济顿时陷入了通货紧缩的状态,大量工厂关门,工人失业,社会经济一落千丈。为了应对这场经济危机,国民政府不得不宣布自1935年11月4日起,实行法币政策,以中央银行、中国银行、交通银行三家所发行的纸币为法定货币,而放弃已在中国实行了数百年的白银本位制。香港政府随即宣布也追随这项法币政策,抛弃了原先通行的香港银元制度。香港政府不得不这样做的首要原因,是因为当时银元的英镑价格在短短四个月内突然上扬了50%。可想而知,这种涨幅对一种稳定的货币制度需求是极为不利的。在经济形势巨变的影响下,1935年于仁保险的股息首次减少了四分之一。汽车险业务更是出现亏损,水险的净收益也在大幅下降。好在1936年于仁保险经营上有了起色,但谁都没有想到的是1937年中日战争全面爆发,第二次世界大战的灾难率先在中国显现,欧洲也笼罩在战争的阴霾之下。更糟糕的是,1937年9月2日,香港遭遇了罕见的台风袭击,一共有27艘船被吹到了岸上,于仁保险为此支付了巨额的赔款。

▶图419世纪70年代的香港维多利亚港

尽管灾难连连,于仁保险此时仍坚信公司在上海的投资还是正常的,它投在上海的股票、抵押贷款、债券和地产等仍相当多。公司也像往年一样在扩张发展。1938年,于仁保险完全买断了加拿大比弗火险公司的股本,使其成为完整意义上的子公司。同年,于仁保险又收购了英国橡树保险公司(BritishOakInsuranceCompany),进一步扩大了公司在英国及其附属领地的业务。1939年7月公司又在白金汉郡租赁了一处新房产,供伦敦公司在战时使用。随着希特勒闪击波兰,欧洲战争爆发,英国迅速对法西斯德国宣战。于仁保险为了安全起见,将公司大部分档案都搬到了新住所,很多员工也随同而去。但位于伦敦市中心的Cornhill办事处始终不曾关闭,哪怕在伦敦遭受轰炸最为严重的时刻,这个办事处仍在经营,显示了英国人民抗击法西斯的决心。令人称奇的是,周围几英亩的建筑都被夷为平地,唯独于仁保险的大楼幸免于难,只是外表受了一点损坏而已。

1940年下半年,远东局势进一步恶化。于仁保险不得不认真考虑所面临的巨大危险。10月29日,公司召开了非常会议,通过了一项特别决议,决定将公司总部迁往澳大利亚。1941年1月15日,公司总部迁到了悉尼亨特大街60号。同年12月8日太平洋战争爆发,日军攻占香港。于仁保险公司在远东各地分支机构的大多数职员要么被扣押,要么被监禁,只有少量的职员逃出了日军的魔爪。“苦心经营100多年的业务转眼化为乌有。”公司董事会主席米克斯在1942年痛心疾首地说。非常庆幸的是,迁往悉尼的决定避免了于仁保险的灭顶之灾。随着二战以盟国的最终胜利而结束,1946年公司决定将总部迁回到满目疮痍的香港。

战时于仁保险与日本东京海上火灾保险公司之间的交往是值得一提的。太平洋战争爆发后,英日已是处于战争状态的敌对国,于仁保险的日本业务主要由东京海上火灾保险公司代管。东京海上曾经是于仁保险日本业务的主要来源,业务种类大多是再保险。于仁保险日本分公司的职员认为,东京海上这家日本保险公司在战时处理于仁保险公司业务时是公正的,也是高效的。这可谓是两个敌对国保险公司间的温情与佳话。

六、战后复兴

1947年7月于仁保险完成了自悉尼到香港的回迁工作。随着战后香港经济的恢复以及全球经济的重建与复兴,于仁保险1947年的保费收入创出了新纪录,达到400万英镑,比1946年的300万英镑足足增长了33%。同年,公司的资本账目得到全面清理,股本终于完全缴齐。毕马威也首次参加了于仁保险的审计工作。

1948年于仁保险公司的保费收入再创新高,公司资产总额首次超过了惊人的1000万英镑大关。但是令公司董事会担忧的是,远东的战事并没有结束。特别是随着国共两党在1948年的激战以及中华人民共和国在1949年的成立,于仁保险在它的出生地中国的业务量越来越萎缩。1950年,于仁保险最终关闭了它原先设在上海和天津的分公司,与中国内地的联系就此中断。自1835年产生到1950年撤离内地,它在这片热土上足足经营了115年。

虽然与内地的联系断了,但于仁保险公司始终没有离开香港,并且它全球扩张的步伐也没有停止。1950年,它与加拿大的业务联系大大增强,在多伦多、蒙特利尔、温哥华、卡尔加里、温尼伯开设了分公司。比弗火险公司也完全并入于仁保险麾下。1951年,历史悠久的、同在香港的中国火灾保险公司(ChinaFireInsuranceCompany)主动与于仁保险公司合并,于仁保险的实力再次壮大。

1953年,于仁保险旗下的子公司、历史同样悠久的扬子保险公司(YangtzeInsurance Company)更名为北太平洋保险公司(North PacificInsuranceCompany)。公司当时的董事会主席指出,与过去相比,扬子保险公司这一名称的广告价值已经下降。毫无疑问,在过去,以茫茫长江及上海港为公司起名是极具召唤力的,但时势已然改变了。

在离开中国内地后不久,于仁保险开始大举进军非洲,先后在开普敦、布拉瓦约、德班、蒙巴萨以及内罗毕等地设立了办事处。就业务种类而言,这时是火险和意外险业务发展的黄金期,但水险业务就差强人意。于仁保险也坚持它一贯遵守的老政策,即一直保持着高额的准备金。

于仁保险公司的高速发展也体现在其股票价格上。当时于仁保险的股票面值是10英镑,但净资产值则为28英镑。有鉴于公司股票已经成为当时“世界上价格最高的保险股票之一”,公司董事会主席在1957年宣布将股票面值拆细为每股1英镑,以吸引更多的股东和投资者。

1960年,于仁保险与地处伦敦的嘉安保险公司(GuardianAssurance)合并,但于仁保险公司及其各分支机构仍保留原名,并且继续独立开展业务,与客户也保持着原有的联系。1968年,嘉安保险公司又与皇家交易保险公司(RoyalExchangeAssurance)进行了合并。

经历了20世纪60年代的巨变,也战胜了70年代的石油危机,于仁保险在业务选择上经过一个轮回后又回到了它在广州起步的初心,即以水险为主。同时,在记账方式也经历了类似的轮回,这时它的账目不再以英镑计算,而是改回原先,再次以港元计算。20世纪70年代的最后一年,于仁保险好运纷呈。公司重组与合并所带来的各种混乱局面都已结束,以至于公司董事会主席高兴地说,公司正在“充满活力地拓展我们的业务”。

▶图5于仁保险早期在上海外滩的公司大楼

到1984年,于仁保险的四项主要业务火险、汽车险、意外险和水险所创造的保费收入高达1870港元,投资收入更是高达6790万港元。1985年于仁保险迎来了它的150年庆典。在评价公司漫长的经营史时,董事会主席达格代尔说:“只有恪守创业时确定的审慎承保原则才得以有今天。”

1996年2月,嘉安皇家交易保险集团在北京设立了第一家代表处,这是它迈出的希望重返中国内地的一步。1998年9月,于仁保险公司更名为嘉安保险有限公司(GuardianInsuranceCo.Ltd.),其在香港的总部从太古大厦迁往太古坊香港电讯中心。

再后来,嘉安保险也被收购并入法国安盛保险集团。于仁保险这个自中国广州诞生、一步步走向全球的跨国保险公司也就消失在历史的烟云中了。