未来自我连续性及其对个体心理和行为的影响*

2018-12-10刘云芝杨紫嫣王娱琦蔡华俭

刘云芝 杨紫嫣 王娱琦 陈 鋆 蔡华俭

未来自我连续性及其对个体心理和行为的影响*

刘云芝 杨紫嫣 王娱琦 陈 鋆 蔡华俭

(中国科学院心理研究所行为科学重点实验室; 中国科学院心理研究所人格与社会心理研究中心, 北京 100101) (中国科学院大学, 北京 100049)

一个人将现在自我和未来自我联系在一起的紧密程度反映了他/她在时间维度上自我连续性的强度, 即未来自我连续性。个体如何看待其现在自我与未来自我之间的连续和一致程度对个体的心理和行为有重要的影响, 特别是在跨期决策、储蓄和消费、学业成就领域、社会行为和健康领域等方面。未来研究可深入探讨未来自我连续性的神经基础及其影响因素, 并进一步拓展未来自我连续性相关的应用研究。

未来自我连续性; 跨期决策; 时间折扣

1 引言

科学心理学对自我的探索和研究始于心理学之父威廉·詹姆斯(William James)。在他的名著《心理学原理》中, 詹姆斯将自我分成主体我(I)和客体我(me), 进而又将客体我分为物质自我(material self)、社会自我(social self)和精神自我(spiritual self)。此后的一个多世纪, 心理学家从不同的视角对自我进行了进一步的区分和大量的研究, 比如:真实自我(true self)和虚假自我(false self) (Winnicott, 1965); 现实自我(actual self)和理想自我(ideal self) (Rogers, 1961); 个体自我(individual self)、关系自我(relational self)和集体自我(collective self) (Sedikides & Brewer, 2002); 独立的我(independent self)和相依的我(interdependent self) (Markus & Kitayama,1991); 外显自我(explicit self)和内隐自我(implicit self) (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998)等等。其中, 一个重要的区分是以时间维度为基础, 将自我分为过去自我(past self)、现在自我(present self)和未来自我(future self) (Parfit, 1971; Welch-Ross,2001)。近年来, 这种基于时间维度区分的自我得到了研究者越来越多的关注。例如, 研究者们发现个体对未来自我的加工不同于现在自我, 对未来自我的加工属于抽象的、高层次的加工; 而对现在自我的加工属于具体的、低层次的加工(Wakslak, Nussbaum, Liberman, & Trope 2008; Liberman & Trope, 2014; Trope & Liberman, 2003)。Hershfield及其团队则指出个体倾向于将未来自我加工成与现在自我关系不大的陌生人, 在加工未来自我时激活的脑区也与现在自我不同(Hershfield, Wimmer, & Knutson, 2009)。虽然个体对不同时间维度上自我的加工存在差异, 但是将未来自我看作是现在自我在时间维度上的连续对个体具有重要的意义。研究者们发现个体对其现在自我与未来自我之间的连续和一致程度(即未来自我连续性, future self-continuity)的认识对个体与时间维度有关的决策行为(例如时间折扣, temporal discounting, Hershfield et al., 2009b)、学业成就方面(Adelman et al., 2016)、社会行为(如不道德行为, Hershfield et al., 2012; Sheldon, & Fishbach, 2015)和健康行为方面(Rutchick, Slepian, Reyes, Pleskus, & Hershfield, 2018)等有重要的影响作用。有关未来自我连续性的研究正成为自我研究领域的一个前沿热点。本文主要介绍未来自我连续性的概念内涵, 揭示未来自我连续性对个体心理和行为的影响, 并基于此提出未来可能的研究方向。

2 什么是未来自我连续性?

2.1 未来自我连续性的概念内涵

2.1.1 概念的提出

早在1971年, 哲学家Derek Parfit就提出个体的自我认同可以延伸至过去和未来(Parfit, 1971)。一个人过去的经历会影响其对自我的认识, 而个体过去的经历和对过去自我的认识会慢慢被个体内化, 成为自我认同的一部分; 同样, 个体对未来的自己的看法以及对未来生活的想象也会影响个体现在的心理和行为, 并被纳入自我认同当中(D¢Argembeau, Lardi, & Van der Linden, 2012)。据此, Chandler (1994)将自我连续性(self-continuity)定义为个体在时间维度上将过去自我、现在自我和未来自我知觉为一个整体的程度。当个体感受到过去、现在和将来的自我是同一个自我时, 他/她的自我认同在时间维度上就是连续、一致的(Chandler, Lalonde, Sokol, & Hallett, 2003)。与Chandler不同, Hershfield等(2009b)更关注个体对现在自我和未来自我的看法, Hershfield等人于2009年提出未来自我连续性的概念, 用其描述个体对其现在自我与未来自我之间连续和一致程度的认识, 同时提出了未来自我连续性假设(future self-continuity hypothesis), 指出个体倾向于将未来的自己看作是与现在的自己毫无关联的陌生人。他们采用功能性磁共振成像(fMRI, functional magnetic resonance imaging)的技术, 让被试判断所呈现的特质词是否可以用来描述其现在的自己和未来的自己, 发现个体加工现在自我时前喙扣带皮质(rostral anterior cingulate cortex, rACC)出现了较为显著的激活, 而加工未来自我时大脑激活的区域与加工陌生人时更为相似。

2.1.2 未来自我连续性的涵义及模型

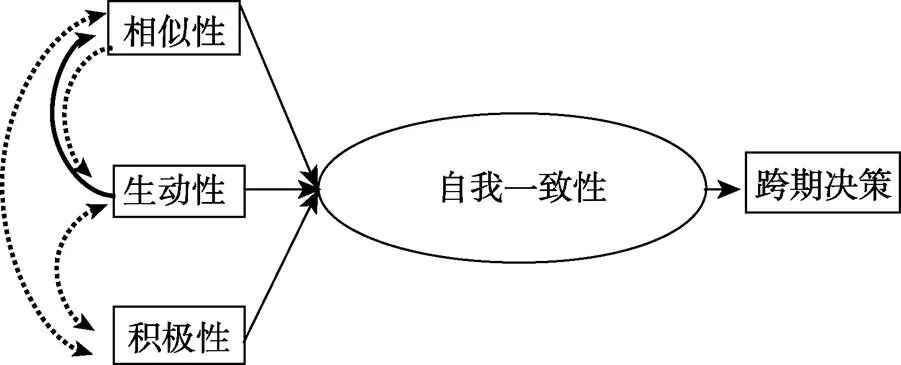

未来自我连续性①指个体将现在自我和未来自我联系在一起的紧密程度(Hershfield et al., 2009b; Hershfield, Garton, Ballard, Samanez-Larkin, & Knutson, 2009a)。未来自我连续性高的人认为其未来自我(如5年或10年后的自己)与现在自我之间有很多相似之处, 在想象未来的自己时会有更生动清晰的画面, 对未来的自己也有着更为积极的评价。Hershfield (2011)提出了未来自我连续性模型(见图1), 指出相似性(similarity)、生动性(vividness)和积极性(positivity)三个方面共同影响未来自我连续性, 并进而影响跨期决策。其中, 相似性主要指一个人眼中未来自我与现在自我之间的相似程度。相似性越高, 未来自我连续性越强。生动性主要指个体在加工未来自我时, 头脑中出现的画面的生动和形象程度。当一个人在想象未来某个时间点的自己时, 其想象出的画面越清晰、生动, 他/她越容易与未来自我感同身受(Klineberg, 1968)。积极性主要指个体在想象未来自我与现在自我之间的关系时感受到的未来自我的积极程度。个体将未来自我看得越积极, 就越容易将未来自我与现在自我联系在一起 (Zhang & Aggarwal, 2015)。虽然未来自我连续性模型对目前的有关研究有一定的指导作用, 但是此模型尚不够完善, 相似性、生动性和积极性三方面之间的关系还不够明确。例如该模型中仅指出相似性与生动性之间是相互影响的, 操纵个体想象未来自我的生动性可以增强现在自我与未来自我之间的相似性; 但相似性与积极性之间的关系, 生动性与积极性之间的关系, 以及三者之间是如何相互影响的目前均尚待检验。

图1 未来自我连续性模型(其中虚线代表待检验的关系) (Hershfield, 2011)

2.2 未来自我连续性的操作性涵义

目前, 有关未来自我连续性的操作性涵义主要包括从测量出发和从操纵出发两个方面。从测量出发是将未来自我连续性看作是一种特质或个体差异, 主要关注如何对其准确测量; 从操纵出发是将未来自我连续性看作是一种状态, 主要关注如何对其进行有效操纵。

2.2.1 从测量出发

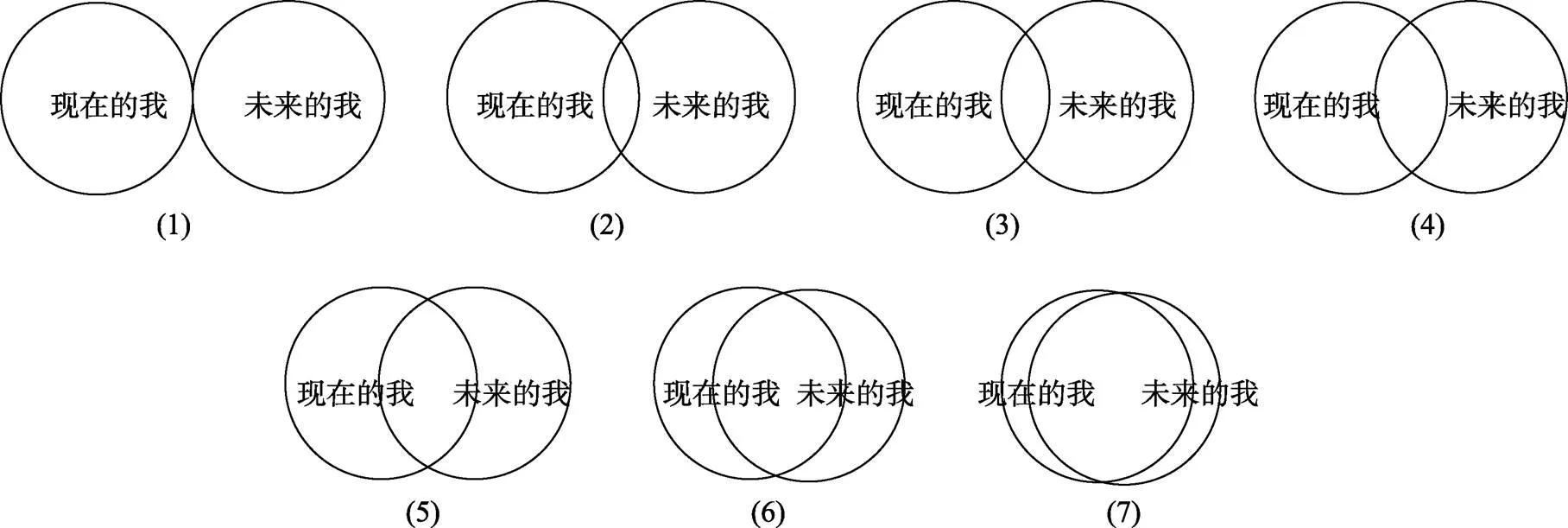

Hershfield等(2009a)在自我他人融合量表(Inclusion of the Other in the Self scale; Aron, Aron, & Smollan, 1992)的基础上编制的未来自我连续性问卷。如图2所示, 在每组圆中, 一个圆代表“现在的我”, 另一个圆代表“未来的我”, 两个圆的重合程度代表了“现在的我”和“未来的我”之间的连续性关系, 重合程度越大, 代表“现在的我”和“未来的我”之间的联系越紧密、连续性也越强。在施测时, 被试首先需要想象未来自我和现在自我之间的关系, 然后判断哪一组圆最能代表其“现在的我”和“未来的我”之间的相似和紧密联系程度。该问卷的测量结果可以反映不同的人在未来自我连续性上的个体差异。这一测量方法还可以在网络上进行施测, 被试可以通过鼠标拖动两个圆, 用两个圆之间的距离表示 “现在的我”和“未来的我”之间的重合程度(Kamphorst, Nauts, & Blouin-Hudon, 2009)。

2.2.2 从操纵出发

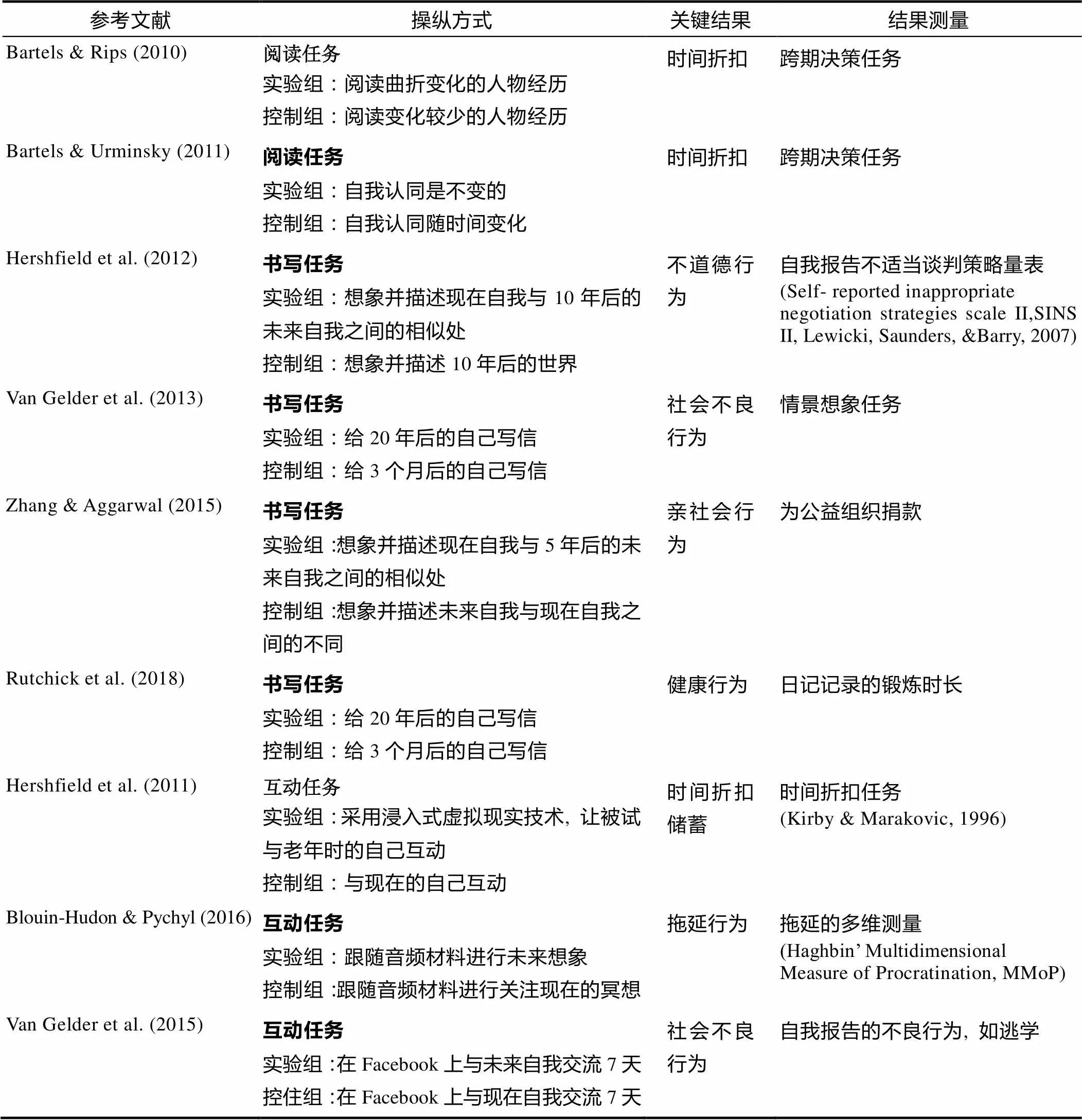

目前通常采用阅读任务、书写任务和互动任务来操纵未来自我连续性。

一些研究者通过让被试阅读一些文本材料来操纵被试感知到其未来自我和现在自我之间心理联结的强度, 以此来操纵未来自我连续性。例如, Bartels和Rips (2010)让实验组被试阅读一组人生经历变故较少的人物故事, 让控制组被试阅读人生经历曲折变化的人物故事, 借此使实验组被试感受到自己的现在自我与未来自我在时间维度上是连续一致的, 从而成功操纵了未来自我连续性。又如, Bartels和Urminsky (2011)让被试阅读一段关于自我认同是否会随时间改变的描述, 并对阅读材料进行总结概括。其中, 实验组被试阅读的材料指出个体的自我认同是一致不变的, 而控制组被试阅读的材料则指出自我认同是随时间不断变化的。这一方法也成功使被试感受到个体的自我在时间维度上是连续的, 成功操纵了被试的未来自我连续性。

采用书写任务操纵未来自我连续性主要是让被试根据要求进行论述或写作。例如, Hershfield, Cohen和Thompson (2012)让实验组被试想象并尽可能多得列出10年后的自己与现在的自己之间的相似点, 控制组的被试则想象并写出10年后的世界是什么模样, 通过描述现在的自己与10年后的自己之间的相似点增强了被试的未来自我连续性。Van Gelder, Hershfield和Nordgren (2013)则让被试给未来的自己写信, 借此增强被试想象未来自我时的生动性程度。Zhang和Aggarwal (2015)让实验组被试想象并具体描述现在自我与5年后的未来自我之间的相似之处, 控制组被试想象并描述现在自我与5年后的未来自我之间的不同之处。这种方式也有效地增强了被试现在自我与未来自我之间的紧密联系程度, 进而成功操纵了未来自我连续性。

科学家们还借用一些新兴技术或平台设计一些互动任务, 操纵心理学的变量。Hershfield等(2011)采用浸入式虚拟现实技术(immersive virtual reality), 让被试戴上特定的眼镜观看自己老年后的头像并与其进行互动, 从而增强了被试想象未来自我时的生动性, 进而增强其未来自我连续性。Blouin-Hudon和Pychyl (2016)借助音频材料, 采用心理想象(mental imagery)的干预方法, 让被试去听指定的音频材料并想象未来某个时间点的自己, 这一方法成功提高了被试想象未来自我时的生动程度, 增强了被试的未来自我连续性。Van Gelder及他的团队(2015)通过社交网站在现实生活情境中操纵被试的未来自我连续性。研究者让实验组的被试通过Facebook与未来的自己成为好友, 然后连续7天通过社交网站实现与未来自我之间的互动; 相反, 控制组的被试则与现在自我交流7天, 这一方法也成功操纵了被试的未来自我连续性(VanGelder, Luciano, Weulen Kranenbarg, & Hershfield, 2015)。

图2 未来自我连续性问卷图示(改编自Hershfield et al., 2009a)

3 未来自我连续性对个体心理和行为的影响

未来自我连续性对个体心理和行为的影响主要体现在跨期决策、储蓄和消费行为、学业成就领域、社会行为和健康领域等方面。

3.1 对跨期决策的影响

未来自我连续性对跨期决策的影响主要体现时间折扣方面。时间折扣指个体倾向于对当前的损益赋予更大的权重, 对未来的损益赋予较小的权重(Hershfield et al., 2009b; 阿不来提江等, 2015)。当一个人将未来自我和现在自我紧密联系在一起时, 他/她会对未来自我的需求赋予较大的权重, 也深知自己当前的选择会影响未来的自己, 所以当需要在“现在获得100元”和“半年后获得150元”之间进行选择时, 更容易选择半年后获得更多的金钱, 即在跨期决策中表现出较低的时间折扣。Hershfield等人(2011)发现未来自我连续性可以预测跨期决策中的时间折扣, 操纵个体对未来自我的想象和关注可以降低被试在跨期决策中的时间折扣, 被试会为了得到更多的报酬而选择等待。Bartels和Rips (2010)发现个体与未来自我的心理联结程度可以预测其跨期决策的选择, 即与未来自我心理联结程度较强的被试, 更愿意在跨期决策中做出对未来自我有益的决策。Bartels和Urminsky (2011)也开展了一系列实验研究考察未来自我连续性对时间折扣的影响。他们发现:当被试将未来自我看得与现在自我越相似、联系越紧密, 他们越愿意选择让未来的自己获得更多的利益, 做出更多有耐心的选择, 从而表现出较低的时间折扣。

3.2 对储蓄和消费行为的影响

未来自我连续性还会影响个体的储蓄和消费行为。Hershfield等人(2009a)调查了现实生活中人们的资产分配行为, 结果发现未来自我连续性可以预测人们的储蓄金额, 未来自我连续性高的人会为以后的自己存储更多的资产。Hershfield等人(2011)进一步通过实验操纵了未来自我连续性, 结果发现提高被试的未来自我连续性可以增加被试为老年时的自己分配的退休储蓄金额。Bartels和Urminsky (2015)发现在操纵被试对金钱用途的认识后(例如提醒被试金钱有很多用途), 未来自我连续性高的人更少表现出只考虑现在、不考虑将来的消费行为, 也更愿意减少自己当前的花销, 例如选择购买较为便宜的商品, 从而将金钱分配到未来的其他花销上。同时, 他们还发现增强现在自我与未来自我之间的心理联结程度可以降低不理智的消费行为, 如购买热量高的巧克力等。此外, 未来自我连续性还会影响人们对某个商品或品牌的态度。通过操纵被试的未来自我连续性, Zhang和Aggarwal (2015)发现当被试与未来自我的心理联结较强时, 他们对将来(如5年以后)会拥有的商品持有更为积极的态度, 揭示了未来自我连续性对人们消费意向的影响作用。

3.3 对学业成就领域的影响

俗话说“少壮不努力, 老大徒伤悲”。当一个人认为未来的自己与当前的自己是不可分割、紧密相连的时候, 他/她更有可能现在 “努力”, 以免将来“徒伤悲”。Adelman等人(2016)发现:未来自我连续性高的大学生具有较高的自控力, 而且未来自我连续性对自控能力的影响作用可以被这些学生对未来结果的考虑(consideration of future consequences)所中介, 即未来自我连续性高的学生会更多的去考虑他们现在的行为对自己将来的影响, 而对未来的考虑可以进一步预测他们的自我控制能力, 拥有较高的自控能力有助于学生获得较高的学业成就。此外, 他们发现个体的家庭教育背景可以调节未来自我连续性对自控能力和学业成就的预测作用:这种预测作用在父母有受过大学及以上教育水平的学生(continuing-generation)中显著强于那些自己是家中第一代接受大学教育的学生(first-generation)。

除了自控能力, 拖延症(procrastination)也是影响学生学业成就的一个重要问题。现有研究发现未来自我连续性可以影响人们的拖延倾向。很多学生面对繁重的课业往往采取拖延的策略, 面对考试也是采取“临时抱佛脚”的态度, 将学业任务拖到截止日期或考试前才着手去做, 即“患有”所谓的拖延症。拖延症属于自我调节失败的范畴, 具有拖延症的人面对问题通常采用回避的应对策略, 虽然短时间内的拖延可能会缓解个体当下面对的压力和负面情绪, 但却会给未来的自己带去更多的压力和焦虑(Rozental & Carlbring, 2014)。Blouin-Hudon和Pychyl (2015)考察了大学生样本中未来自我连续性与拖延倾向之间的关系, 结果发现:未来自我连续性与拖延倾向之间存在显著负相关, 即未来自我连续性低的学生有更高的拖延倾向。而且他们发现未来自我连续性对拖延倾向的影响主要受生动性的影响。个体想象未来自我时越是生动形象, 越容易及时完成自己的任务, 较少拖延。此外, 研究者还发现让被试进行未来指向的心理想象也可以提高被试的未来自我连续性并降低他们的拖延倾向(Blouin-Hudon & Pychyl, 2016)。

3.4 对社会行为的影响

未来自我连续性会影响个体的不道德行为、社会不良行为(如欺骗和偷窃等)和亲社会行为等社会行为。

首先, 未来自我连续性可以预测不道德行为。具体表现在:当个体认为其未来自我与现在自我之间没有太多的相似之处时, 他/她更容易做出不道德行为, 比如为了给现在的自己谋取利益选择去撒谎, 而较少顾及这些行为对未来的自己造成的影响(Hershfield et al., 2012; Sheldon, & Fishbach, 2015)。其次, Van Gelder等(2013)的研究也发现:未来自我连续性低的被试更容易去做一些具有欺骗性的不良行为。通过增强个体现在自我与未来自我之间的心理联结程度可以增强被试的未来自我连续性, 降低其做出欺骗性行为的可能性。Van Gelder及他的团队(2015)采用互动任务进一步验证了未来自我连续性与青少年不良行为之间的关系。他们考察了两所中学中共133名高中生, 借助Facebook平台分别让学生与未来自我或现在自我进行互动。结果发现:相比于与现在自我交流的学生相比, 与未来自我交流的学生报告了较少的不良行为, 例如逃课和偷窃等。最后, 未来自我连续性还会影响人们的亲社会行为, 现有研究主要考察了与金钱有关的捐款行为, 但是目前有关未来自我连续性对捐款行为的影响作用的研究结果并不一致。Zhang和Aggarwal (2015)通过操纵被试的未来自我连续性发现:现在自我与未来自我联结程度高的个体有更多的亲社会行为, 例如为公益组织捐款。而Bartels, Kvaran和Nichols (2013)则发现与未来自我之间的心理联结程度较低的被试有更多的亲社会行为, 也更愿意为慈善组织捐款。

3.5 对健康领域的影响

未来自我连续性还可以影响与健康领域有关的行为。Rutchick等人(2018)新近的研究考察了未来自我连续性对个体锻炼行为的影响作用。他们首先通过相关研究揭示了未来自我连续性与个体自我报告的健康水平有关。然后通过具体的实验研究操纵未来自我连续性, 他们采用书写任务让实验组的被试给20年的未来自我写信, 控制组的被试给3个月后的未来自我写信, 并让被试完成一系列的日记记录任务, 其中包括每天锻炼身体的时长。结果发现增强个体的未来自我连续性增加了被试锻炼身体的行为。这意味着未来自我连续性可以促进有益于个体长期健康的行为, 对未来自我连续性进行干预具有重要的现实意义。

为了更清晰的展示上一章节中未来自我连续性的操纵方法和本节中的行为研究结果, 我们把常见的操纵方式和相关的结果变量整理在表1中, 供感兴趣的研究者参阅。

4 未来研究展望

4.1 开展未来自我连续性的神经基础的探讨

现有研究指出皮质中线结构(cortical midline structures, CMS)是自我加工的主要神经基础(Northoff et al., 2006)。皮质中线结构主要指位于大脑皮质中线的一些脑区结构, 包括:腹内侧前额叶皮质(ventral medial prefrontal cortex, vMPFC)、背内侧前额叶皮质(dorsal medial prefrontal cortex, dMPFC)、顶内侧皮质(medial parietal cortex, MPC)和压后皮质(retrosplenial cortex, RSC)等区域。而有关时间维度上的自我加工同样涉及皮质中线结构, 特别是内侧前额叶皮质(medial prefrontal cortex, MPFC) (D¢Argembeau et al., 2010; D’Argembeau et al., 2008; 杨帅, 黄希庭, 傅于玲, 2012)。D’Argembeau等人(2010)采用自我参照任务考察被试对不同时间维度上自我的加工。他们发现:与判断过去的自己与未来的自己相比, 内侧前额叶皮质在加工现在自我时出现更为显著的激活, 而右顶叶下回皮质(right inferior parietal cortex)的激活程度在加工未来自我时显著强于现在自我。那么皮质中线结构应该也是未来自我连续性的神经基础。另外, 未来自我连续性高的个体与未来自我连续性低的个体相比, 二者在特定的心理过程中, 例如进行跨期决策时, 在神经基础上是否存在差异呢?未来研究可对此进行探究。

表1 未来自我连续性的操纵及结果

此外, 现有的认知神经研究不仅发现个体在加工现在自我和未来自我的神经基础上存在差异, 还发现大脑在加工未来不同时间距离上的自我时神经基础也存在差异。采用事件相关电位(Event-Related Potential, ERP)技术的研究发现时间距离会影响个体对未来自我的加工(Luo, Jackson, Wang, & Huang, 2013)。被试判断自我参照任务中的特质词是否可以描述未来近距离的自我(例如1个月后的自己)时, 消极的特质词比积极的特质词诱发了更多的晚正电位成分(550和800 ms之间); 而在判断是否可以描述未来远距离的自我(例如3年后的自己)时, 消极特质词和积极特质词之间没有这种差异。这表明个体有关未来自我的负性情绪加工受到时间距离的影响。在对未来自我连续性进行测量和操纵时也可能会涉及到不同的时间距离, 例如研究者通常会要求被试去描述特定时间距离的未来自我(如5年后的自我)与现在自我之间的联系。探究不同时间距离上未来自我连续性的神经基础, 可以帮助研究者更好的理解未来自我连续性的内涵, 并有助于探究未来自我连续性影响个体心理和行为的潜在机制。

4.2 进一步探索未来自我连续性的影响因素

新近的横断研究发现, 年龄是影响未来自我连续性的重要因素(Rutt & Löckenhoff, 2016)。随着年龄的增长, 人们知觉到现在自我与未来自我之间的一致性程度更高(Hart, Fegley, & Brengelman, 1993), 老年人倾向于将现在自我与未来自我看得更为相似, 联系得也更为紧密(Rutt & Löckenhoff, 2016)。此外, Lewis Jr和Oyserman (2015)发现细化个体感知时间的刻度可以影响其感知到的时间的长短, 并进一步影响个体感知到的未来自我连续性的强度。与以“年”来描述未来自我相比, 以“天”来描述未来自我会让被试感知到更高的未来自我连续性, 从而提前为未来做准备, 例如以“天”来描述未来会使个体更早的为退休后的生活进行储蓄。除了时间刻度, 研究者发现操纵感知到的力量也会影响个体的未来自我连续性(Joshi & Fast, 2013; Pietroni & Hughes, 2016)。例如, 让被试想象自己有控制力的场景, 或者是给被试分配领导角色增强其感知到的力量感, 均可以提高被试的未来自我连续性。

未来研究可进一步探讨其他因素和未来自我连续性的关系, 例如文化有可能是影响未来自我连续性的重要因素。大量的跨文化研究表明, 人们看待自我的方式受到其所处的文化背景的影响(Kirmayer, 2007; Markus & Kitayama, 1991)。新近一项在33个国家55个文化背景下开展的有关时间维度上自我连续性的跨文化研究发现:人们对过去自我、现在自我和未来自我的看法受到其对个体身份认同的理解的影响。因为在有些文化下, 人们认为一个人的身份认同是随时间不断变化的, 而在另外一些文化下, 人们却认为个体的身份认同是不受时间影响的, 而认为个体身份认同不随时间变化的个体倾向于将现在自我和未来自我看得更为相似, 从而报告更高的未来自我连续性。此外, 在不同文化背景下, 人们看待其未来自我的方式可能未必一致, 未来自我连续性对个体心理和行为的影响也可能不尽相同。

4.3 拓展未来自我连续性的应用研究

虽然目前的研究已经揭示了未来自我连续性对个体心理和行为的重要影响作用, 但是目前的研究大部分是基于实验室的研究, 研究样本也多是在校学生, 有关未来自我连续性的具体应用研究仍十分匮乏。例如, 现有研究已经揭示未来自我连续性对个体的储蓄和消费行为有重要的影响作用(Hershfield et al., 2011)。未来研究可以考虑将未来自我连续性的影响作用应用到个体理财的课程或项目中, 帮助人们减少冲动性消费行为, 促进人们做出更多有益于未来自我的理财、投资和储蓄行为。此外, 现有研究表明未来自我连续性高的人通常有更高的自控能力(Adelman et al., 2016)和较少的拖延倾向(Blouin-Hudon & Pychyl, 2016), 对个体的学业成就领域有重要影响。研究者未来可以考虑在学校中大规模地对学生的未来自我连续性进行操纵, 从而提高他们的自我控制能力、减少拖延行为, 最终促进他们的学业成绩。

已有研究还发现未来自我连续性可以促进对个体健康有益的锻炼行为(Rutchick et al., 2018), 但当前的研究只考察了被试的锻炼时长, 采用的指标也是个体自我报告的数据, 将来研究可以采用真实的锻炼或健身数据, 进一步检验未来自我连续性的影响作用。此外, 未来自我连续性对个体其他健康有关的行为应该也有影响, 例如暴饮暴食、抽烟、酗酒等不利于个体长远健康的行为。未来研究应重点关注如何将未来自我连续性的影响作用拓展到现实生活中, 帮助个体调节其未来自我连续性, 以减少其不良行为, 并促进有远见的健康行为(比如积极锻炼、控制饮食等)。

总之, 未来自我连续性作为自我领域一个新的研究前沿, 正得到越来越多的重视。未来自我连续性对个体的跨期决策、储蓄和消费行为、学业成就领域、社会行为和健康领域等方面有着重要的影响作用。开展未来自我连续性神经基础的探讨, 进一步探索其影响因素, 从而拓展对未来自我连续性的概念内涵的理解, 对未来自我连续性的研究具有重要的理论意义。了解未来自我连续性对个体心理和行为的重要影响作用, 拓展相关的应用研究, 并将未来自我连续性有利于个体决策行为、学业成就领域和健康等领域的影响拓展到人们实际的生活中具有重要的现实意义。

阿不来提江, 刘扬, 朱晓睿, 郑蕊, 梁竹苑, 饶俪琳, 吴斌, 李纾. (2015). 自我对跨期决策的影响——基于个人–集体主义文化视角.(11), 1981–1990.

杨帅, 黄希庭, 傅于玲. (2012). 内侧前额叶皮质——“自我”的神经基础.(6), 853–862.

Adelman, R. M., Herrmann, S. D., Bodford, J. E., Barbour, J. E., Graudejus, O., Okun, M. A., & Kwan, V. S. (2016). Feeling closer to the future self and doing better: Temporal psychological mechanisms underlying academic performance.,(3), 398–408.

Aron, A., Aron, E. N., & Smollan, D. (1992). Inclusion of Other in the Self Scale and the structure of interpersonal closeness.,(4), 596–612.

Bartels, D. M., Kvaran, T., & Nichols, S. (2013). Selfless giving.(2), 392–403.

Bartels, D. M., & Rips, L. J. (2010). Psychological connectedness and intertemporal choice.(1), 49–69.

Bartels, D. M., & Urminsky, O. (2011). On intertemporal selfishness: How the perceived instability of identity underlies impatient consumption.(1), 182–198.

Bartels, D. M., & Urminsky, O. (2015). To know and to care: How awareness and valuation of the future jointly shape consumer spending.(6), 1469–1485.

Blouin-Hudon, E.-M. C., & Pychyl, T. A. (2015). Experiencing the temporally extended self: Initial support for the role of affective states, vivid mental imagery, and future self-continuity in the prediction of academic procrastination., 50–56.

Blouin-Hudon, E.-M. C., & Pychyl, T. A. (2016). A mental imagery intervention to increase future self-continuity and reduce procrastination.(2), 326–352.

Chandler, M. (1994). Self-continuity in suicidal and nonsuicidal adolescents., 55–70.

Chandler, M., Lalonde, C. E., Sokol, B. W., & Hallett, D. (2003). Personal persistence, identity development, and suicide: A study of native and non native North American adolescents.(2), vii–130.

D'Argembeau, A., Lardi, C., & Van der Linden, M. (2012). Self-defining future projections: Exploring the identity function of thinking about the future.(2), 110–120.

D'Argembeau, A., Stawarczyk, D., Majerus, S., Collette, F., Van der Linden, M., & Salmon, E. (2010). Modulation of medial prefrontal and inferior parietal cortices when thinking about past, present, and future selves.(2), 187–200.

D’Argembeau, A., Feyers, D., Majerus, S., Collette, F., Van der Linden, M., Maquet, P., & Salmon, E. (2008). Self-reflection across time: Cortical midline structures differentiate between present and past selves.(3), 244–252.

Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. K. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The implicit association test.(6), 1464–1480.

Haghbin, M. (2015).(Unpublished doctoral dissertation). Retrieved from the Carleton University Research Virtual Environment (dc303d5d-aaae-4873-bd46-4d6f1aff24e6)

Hart, D., Fegley, S., & Brengelman, D. (1993). Perceptions of past, present and future selves among children and adolescents.(3), 265–282.

Hershfield, H. E. (2011). Future self-continuity: How conceptions of the future self transform intertemporal choice.(1), 30–43.

Hershfield, H. E., Cohen, T. R., & Thompson, L. (2012). Short horizons and tempting situations: Lack of continuity to our future selves leads to unethical decision making and behavior.(2), 298–310.

Hershfield, H. E., Garton, M. T., Ballard, K., Samanez-Larkin, G. R., & Knutson, B. (2009a). Don’t stop thinking about tomorrow: Individual differences in future self-continuity account for saving.(4), 280–286.

Hershfield, H. E., Goldstein, D. G., Sharpe, W. F., Fox, J., Yeykelis, L., Carstensen, L. L., & Bailenson, J. N. (2011). Increasing saving behavior through age-progressed renderings of the future self.(SPL), S23–S37.

Hershfield, H., Wimmer, G. E., & Knutson, B. (2009b). Saving for the future self: Neural measures of future self- continuity predict temporal discounting.(1), 85–92.

James, W. (1891)., Vol.1. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Joshi, P. D., & Fast, N. J. (2013). Power and reduced temporal discounting.(4), 432–438.

Kamphorst, B. A., Nauts, S., & Blouin-Hudon, E.-M. (2009). Introducing a Continuous Measure of Future Self-Continuity.,(3), 417–421.

Kirby, K. N. & Maraković, N. (1996). Modeling myopic decisions: Evidence for hyperbolic delay-discounting within subjects and amounts.(1), 22–30.

Kirmayer, L. J. (2007). Psychotherapy and the cultural concept of the person.(2), 232–257.

Klineberg, S. L. (1968). Future time perspective and the preference for delayed reward.(3), 253–257.

Lewicki, R. J., Saunders, D. M., & Barry, B. (2007).(5th ed.). Boston: McGraw Hill/Irwin

Lewis Jr, N. A., & Oyserman, D. (2015). When does the future begin? Time metrics matter, connecting present and future selves.(6), 816–825.

Liberman, N., & Trope, Y. (2014). Traversing psychological distance.(7), 364–369.

Luo, Y. M., Jackson, T., Wang, X. G., & Huang, X. T. (2013). Neural Correlates of self-appraisals in the near and distant future: An event-related potential study.(12), e84332.

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation.(2), 224–253.

Northoff, G., Heinzel, A., de Greck, M., Bermpohl, F., Dobrowolny, H., & Panksepp, J. (2006). Self-referential processing in our brain—A meta-analysis of imaging studies on the self.(1), 440–457.

Parfit, D. (1971). Personal identity.,(1), 3–27.

Pietroni, D., & Hughes, S. V. (2016). Nudge to the future: Capitalizing on illusory superiority bias to mitigate temporal discounting.(2), 247–264.

Rogers, C. R. (1961).. Boston: Houghton Mifflin.

Rozental, A., & Carlbring, P. (2014). Understanding and treating procrastination: A review of a common self- regulatory failure.(13), 1488–1502.

Rutchick, A. M., Slepian, M. L., Reyes, M. O., Pleskus, L. N., & Hershfield, H. E. (2018). Future self-continuity is associated with improved health and increases exercise behavior.(1), 72–80.

Rutt, J. L., & Löckenhoff, C. E. (2016). From past to future: Temporal self-continuity across the life span.(6), 631–639.

Sedikides, C. & Brewer, M. B. (2002) Individual, relational and collective self: Partners, opponents, or strangers? In, C. Sedikides, & M. B. Brewer, (eds.). New York, NY, US: Psychology Press.

Sheldon, O. J., & Fishbach, A. (2015). Anticipating and resisting the temptation to behave unethically.(7), 962–975.

Trope, Y., & Liberman, N. (2003). Temporal construal.(3), 403–421.

Urminsky, O. (2017). The role of psychological connectedness to the future self in decisions over time.(1), 34–39.

Van Gelder, J-L., Hershfield, H. E., & Nordgren, L. F. (2013). Vividness of the future self predicts delinquency.(6), 974–980.

Van Gelder, J-L., Luciano, E. C., Weulen Kranenbarg, M., & Hershfield, H. E. (2015). Friends with my future self: Longitudinal vividness intervention reduces delinquency.(2), 158–179.

Wakslak, C. J., Nussbaum, S., Liberman, N., & Trope, Y. (2008). Representations of the self in the near and distant future.(4), 757–773.

Welch-Ross, M. (2001). Personalizing the temporally extended self: Evaluative self-awareness and the development of autobiographical memory. In C. Moore & K. Lemmon (Eds.),(pp. 97–120). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Winnicott, D. W. (1965). Ego distortion in terms of true and false self.. New York: International Universities Press, Inc: 140–157.

Zhang, M., & Aggarwal, P. (2015). Looking ahead or looking back: Current evaluations and the effect of psychological connectedness to a temporal self.(3), 512–518.

The concept of future self-continuity and its effects

LIU Yunzhi; YANG Ziyan; WANG Yuqi; CHEN Jun; CAI Huajian

(Key Laboratory of Behavioral Science, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences;Center for Personality and Social Psychology, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China) (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Future self-continuity refers to the degree of perceived connectedness between one’s present self and future self. A large body of research has demonstrated the significant role of future self-continuity in influencing temporal decision making, saving and consuming behaviors, academic achievements, social behaviors and exercise behavior. Future research may examine the neural basis of future self-continuity, explore its factors, and expand its potential applications.

future self-continuity; intertemporal decision making; temporal discounting

①也有一些研究者常把未来自我连续性操作为与未来自我的心理联结(psychological connectedness with future self) (Bartels & Rips, 2010; Urminsky, 2017)。

2017-10-23

* 本文系2017年度国家社会科学基金重大招标项目“中国社会变迁过程中的文化与心理变化” (17ZDA324)的阶段性成果。

蔡华俭, E-mail: caihj@psych.ac.cn

B848; B849:C91

10.3724/SP.J.1042.2018.02161