身体动词的界定

——以俄汉语为例

2018-12-06李绍勇

李绍勇

(复旦大学 外国语言文学学院, 上海 200433)

身体动词在语言中是普遍存在的,语言学界多有研究。在汉语学界,赵元任[1]58首次发现身体动词所在的S-P小句可以整句做谓语,并能够在大句子中同时与两个彼此具有领属关系的名词(身体器官名词和身体器官的领有者名词)发生关系,例如“他手里拿着一把盘佛剑”。在这样的句子中,“往往是大主语指人,S-P小句里的主语指身体的部分,谓语表示某种生理或心理状态”。此后,学者们对汉语身体动词展开了不同角度、重点各异的分析,比如在语法上关注身体动词的词法特征[2],讨论身体动词与身体名词的搭配,研究身体动词所在句式的类型、特点及句式变换[1-4],从语义角度研究身体动词的语义特征和隐喻机制[5]。

俄语学界关于“身体动词”(глаголы физиче-ского воздействия)的研究主要集中在语义、分类和俄汉语对比方面,如探讨身体动词的词汇—语义变体[6],分析饮食类动词在方言和标准语中的差异,以及该类动词和食物在语义上的搭配[7-8],研究腿部动词“идти”的转义用法[9],在编纂《俄语动词详解词典》时将身体动词作为独立的动词语义类型[10],探讨这类动词的语义次范畴问题[11],对俄语徒手动作动词进行分类[12],以及从俄汉语对比视角审视身体动词[13-16]。

由上可见,身体动词逐渐成为学界所关注的热点,俄汉语言学家们对其包括语法、语义等在内的不同方面都有所考察,取得了一定的研究成果。然而,作为研究的基本出发点,身体动词的界定是首先要解决的问题,这包含以下几个具体问题:一是身体动词的界定角度及标准,二是身体动词与其他相关类别动词之间的区别。在以往的研究中,这些问题或未被提及或解决方案不够合理,本文旨在对上述问题加以探讨。

一、身体动词的界定

(一)背景回顾

在汉语学界,目前在论述中专门提及身体动词界定问题的有王珏和李金兰二人。王珏[2]257最早从语义角度指出,身体动词就是动作行为只和身体部分有关,不涉及身体以外事物的特殊动词。该界定指出了身体动词的动作行为和身体具有相关性,并通过“只和身体部分有关”这一表述在一定程度上明确了身体动词的使用界限。但是,从这个表述中无法判断“身体”是动作的发出者还是接受者,抑或两者皆可。对此,不同的理解会影响研究对象的界限。我们对于“动作的发出者”这种情况不存在理解障碍,能够欣然接受,但“动作的接受者”这种情况则没有前者顺畅。比如,“让石头绊了一跤”一例中,“绊”确实和身体部分有关,并且身体应当是“绊”的动作接受者,那么“绊”能否被视为身体动词?如果可以,那么“他被电了一下”中的“电”是否也是身体动词?如此一来,表示万事万物施加到人身上动作的动词是否都是身体动词?除此以外,该表述中的“不涉及”也使人疑惑,我们无法知晓这是指动作行为只由身体部位发出,不依靠其他外物,还是指动作行为不作用于除身体之外的任何客体。如果是前一种情况,那么“身体”应当是身体动词语义上的动作主体;如果是后一种情况,则“身体”应当是身体动词语义上的动作客体。由此可见,王珏给出的这一界定仍有讨论和发掘的空间。

在王珏的基础上,李金兰[5]41认为,身体动词是“指表示人的某个身体器官发出的具体动作的动词”,并且补充,这既可以是身体器官独自发出具体动作,也可以是身体器官凭借或通过人造工具发出具体动作,如“小孩的眼睛睁开了”或“妈妈右手用梳子拢了拢头发”。该界定比王珏的表述更加注重身体动词在词汇语义方面的特点,相较而言,李金兰在其界定中着重将一些表述进行了细化:第一,“身体”已经明确成为身体动词语义上的动作主体;第二,动作主体不仅可以是简单的“身体部分”,也包括繁化的“身体部分+工具”;第三,其界定突出了身体动词所表达的是“具体动作”。但是,如果我们顺其思路进行下去就不难发现,在该界定中,动作客体的相关情况没有得到体现。比如,我们无法得知动作客体的“有生性”与“无生性”,也无从知晓动作客体在动作完成后是否会有一定的改变等。所以,李金兰的界定方案虽然比王珏的表述更加确切,但其新方案本身也仍须进一步推敲。

在俄语学界,专门论及身体动词界定问题的学者有斯克列布措娃(Т.Г.Скребцова)和彭玉海二人。斯克列布措娃[6]6认为表达的行为满足下列三项要求的动词是身体动词:第一,有发出行为的生命体——主体;第二,有物质事件——行为指向的客体;第三,作为行为完成的结果,客体有性质上的改变。此外,行为仅指向有生命客体的动词,如“ранить(使负伤),калечить(使残废)”;行为不对客体造成必然性质改变的动词,如“валять(滚动),давить(按)”等不属于身体动词。斯克列布措娃的表述以事件的逻辑内容为基础,同时参考了身体动词语义所描述的现实世界中的情景,对身体动词语义上的动作主、客体均有所涉及,并且它们具有三个特征:身体动词的动作主体具有“有生性”,动作客体有无生命性均可,作为动作的结果,客体在性质上有所改变。并且,由她所举的例子我们也能体会出身体动词中的“作用力”具有“具体动作”的属性。但她没有指明动作主体能否借助或使用工具,也没有说明动作客体的改变是否还存在其他情况。

彭玉海[11]10以词汇语义为角度分别从严谨和宽松两个层面阐释了何为身体动词。他认为严格意义上的身体动词是“表示‘机械行为’或‘体力作用于物体’的动词”,在较宽松的框架下时,则包括了“反映事物(含人、物、自然力)自身活动(包括物理、生理、感知、言语及含有体力因素的其他一些相关活动)以及事物之间相关作用这样一些现实情景的动词”。其界定特色在于在宽松的框架下强调了“事物之间的相关作用”,这使得身体动词其动作主客体间的“互动性”意味尤为突出,但是宽窄并存的两个层面上的表述为身体动词的界定带来了极大的不确定性。比如界定动作主体情况时,狭义上,动作主体是包括人在内的“万物”,如“видеть(看见)”“расширяться(扩大,膨胀)”;广义上,动作主体是囊括了人与万物的“自然界”本身,如“веять(微风、空气等吹拂)”。再如界定作用力的性质时,在狭义的界定中,作用力在性质上明确具有“机械行为意义”,而在广义的界定中,作用力在性质上还包含非可见的一些感官活动、认知活动等在内,如“руководить(领导)”。在双重框架之下,不仅作用力的性质变得模棱两可,而且动作主体的范围又变得无法明确。动作主体、客体的相关情况,比如它们是“有生”的还是“无生”的,也无法界定。

(二)本文对身体动词的界定方法

通过梳理学者们以往对身体动词的界定,我们发现它们多以动词的词汇语义和逻辑语义为角度进行,各有其关注的重点和特色,但是都不够完善。动词在现实世界中对应的是有实体参与的事件,因而其意义应当涉及以下各组成元素:动作主体、作用力、动作客体、作用力结果。在确定一个对象的内涵和外延时,如果一个标准不够严密,不能用来概况所有的事实和现象并厘清它们的界限,那么可以同时设定几个标准,分别从不同的角度或侧面对该对象进行限定。故而我们提出,在界定身体动词时,界定的标准要兼顾以上四个事件组成元素,并且需要对它们的具体情况分别加以讨论。当结合身体动词细而言之时,我们需要考虑的问题就体现为:1)动作主体是否指器官、身体部位,如果回答是肯定的,那么它们是否只是单独出现,或是可以结合工具;2)作用力是具体的还是抽象的,若是具体的,那么它们是何种类型;3)动作客体是无生命体还是生命体,若包括生命体,那么是否也可以包括人体自身;4)客体变化是形变、位移,还是也有其他的作用效果。

当我们带着这样的标准和问题再度审视前人的各种界定时,我们发现不同的界定方案均对身体动词逻辑语义上的事件参与元素及其性质有所涉及,但都没能完整体现。接下来,我们仍然从逻辑语义角度,也就是只从动词与客观世界的关系(即本体)角度,在分析以往界定的基础上,重新结合我们所提出的界定原则,尝试给身体动词以较为全面、准确的界定。

1.关于动作主体

我们认为李金兰的看法可取,它既可以是器官、身体部位,如“压”,也可以是持有工具的器官、身体部位,如“梳”。因为工具既能充当主体和客体的连接物,又能充当二者间“力”的传递者。

既然工具是需要考虑的因素,那么也应当将工具与相关易混淆的范畴加以辨别,以示区分。譬如,需要借鉴汉语界在谈及何以区分“工具”与“材料”时的基本观点。关于这一问题,谭景春[17]的论述很有参考价值,其所陈述观点中有一条指出,在语义上,材料宾语往往随动词表示的动作附加在别的物体上,而工具宾语不会,它只是一种凭借物。吴继光[18]认为工具和材料的区别在于:第一,工具不受动作的作用,而材料受动作的作用。或者说,工具成分具有一定的施事性,材料成分具有一定的受事性。通过工具,施事把动作施加于他物,用工具完成动作,而利用材料,施事改造动作的对象,材料会变成动作目标的构成部分。第二,工具成分具有不变性,材料成分具有可变性。在动作过程中工具的形态不会改变,就交际者而言,也不关心工具位置等其他变化。而材料在动作过程中要么发生形态改变,要么被消耗掉,要么变成了另一事物的组成部分。

还要考虑到俄语界在讨论“工具”与“方法”时的经典论述,阿普列相(Ю.Д.Апресян)[19]128认为俄语中“带有工具意义的形式(формы со значен-ием инструмента)和带有方法意义的形式(формы со значением средства)之区别在于,方法的使用指向其自身的损耗(расходование)、结合(связыва-ние)(在无所限制的情况下方法会变得越来越少),但工具的使用则没有这一情况”。帕杜切娃(Е.В.Падучева)[20]55举例说明二者的区别:“Сторож наполнял бассейн водой из шланга(看守员用软管中的水注满泳池)。水是方法,它留在泳池中(处于结合的状态),软管是工具,是将被收起的。”

综合各家观点,我们在辨别工具时主要关注相关元素的“自由度”,即它们是独立于受事之外,还是会成为受事的一部分。这样一来,有些词就不宜被直接视为身体动词,比如“别(bié)”,在《现代汉语词典》第6版中其首条义项指“用别针等把另一样东西附着或固定在纸、布等物体上”,其中的工具“别针”在动作完成时和受事难以分离。不过,该动词还有其他义项,比如,第三条“用腿使绊儿把对方摔倒”,这一义项就不存在这一问题,我们将这类情况视为其他动词所具有的身体动词类用法。

此外,工具不应当是无形且难以捕捉的,否则,身体动词的语义在“力”元素上将流于无形和抽象。

2. 关于作用力的性质

包括上文提及的界定方案在内,俄汉语界大致有两种声音。李金兰[5]、吕艳辉[21]、孟丽[22]、王琼[15]等认为身体动词表示的是具体动作,而郭欣欣[16]等认为身体动词既可以表示具体动作,也可以表示抽象动作。我们赞成前一种观点,正如阿鲁玖诺娃(Н.Д.Арутюнова)[23]所言,既有指向外部事物表物理活动的动词,也有指向内部世界表精神活动的动词,两者形成二元对立。既然抽象、认知性动作由我们所熟知的心理动词、感知动词等动词所承担,那么相应地,具体、机械物理性动作理应由另一类动词来承载,我们认为,身体动词正属于这一类。

关于作用力的类型,我们遵照力学中的观点。力有不同的类型,按照效果可分为拉力、张力、压力、支持力、动力、阻力等,身体动词逻辑语义需要体现这些类型的力,比如“拉”“伸”“按”“托”“推”“拽”等。

3. 关于客体类别

我们认为它既可以为生命体,也可以是非生命体,因为现实世界的生命范畴本就如此。同时,动作客体也应当考虑人体自身,因为存在着动作是“反射”到主体本身的情况,比如 “龇牙”“皱眉”等。

4. 关于作用力结果

我们仍然借鉴力学中的阐述。力的作用效果体现为:首先,力可以使物体发生形变(所谓形变是指物体的形状或体积发生变化);其次,力可以改变物体的运动状态(速度大小、运动方向,两者至少会有一个发生改变),力作用于物质的运动意义要通过时间和空间来实现;再次,力使物体保持匀速不变。有一点需要补充的是,我们将动作客体与动作主体间的相对静止也视作身体动词的作用力结果之一,如“跪”等。

因此,我们把身体动词界定为:表示由人的器官或身体部位单独或借助有形工具(工具应独立于受事之外,作为动作的结果不会成为受事的一部分)发出具体动作(动作包括拉力、张力、压力、支持力、动力、阻力等类型的作用力),作用到生命、非生命客体,使客体发生形变、运动状态的改变或保持匀速不变、动作客体与动作主体间相对静止的动词。

二、身体动词与相似的他类动词的区分

虽然我们对身体动词进行了界定,但实际归类时难免会遇到同他类动词混淆、举棋不定的情况,因而在此进一步将它与其他类动词进行区分以厘清其区别。既然界定身体动词时需要兼顾四个参数,那么,只要相似的他类动词在任何一个参数上不能符合具体标准,就可认定它们不是我们所界定的身体动词。

汉语中有一类“五官动词”,又称“感官动词”,俄语中这类动词被称为“感知动词”(глагол восприятия/ перцептивный глагол)。关于什么是“五官”,罗斌[24]对此介绍过一些观点。其中一种看法是从内心感知外界事物的途径出发,认为五官指耳、目、鼻、口、身,现在也指耳、目、鼻、舌、肤,分别主管听、视、嗅、味、体等五种感觉;另一种看法是从人在活动(尤其是高级活动)中使用最多的外部器官出发,认为五官指耳、目、口、手,主要用来聆听、观看、讲述和操作。从动作主体上看,五官动词同身体动词一样,都涉及人的身体器官。那么,究竟它们是不是身体动词,则需要进一步分析在作用力参数上它们是否满足我们的标准。五官动词“通过一些外部感觉器官,以某种方式——视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉进行感知”[10]243。从两段着重标出的内容看,五官动词的逻辑语义中作用力性质偏于抽象,侧重表达动作行为之外的感受效果,包含一定的认知目的。此外,其作用力既不属于拉力或其他任何一种类型,也不会产生任何一种力的结果。总结来说,五官动词在第二个参数,即作用力参数上就已经不再符合我们的标准,因此,五官动词不是身体动词。具体见图1。

图1 身体动词与五官动词的区分

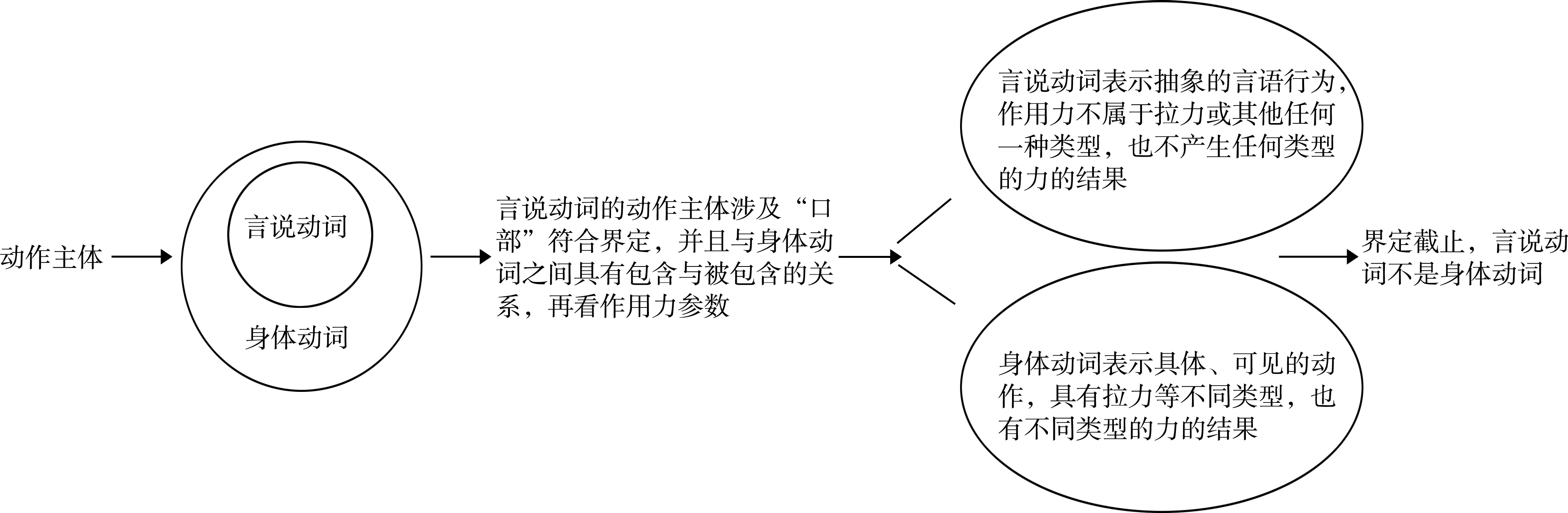

俄汉语中还有一类“言说动词”(глаголы говорения),也称“言语动词”(глаголы речи)。言说动词一般包括以下三种情况的动词:第一,由“说(говорение)”衍生出的同义动词“говорить”“сказать”,以及二者加前缀派生的动词;第二,“说”义派生动词,比如“рассказывать(讲述),спрашивать(问),отвечать(答)”等;第三,不直接表示“说”,但词义必须通过“说”表达的动词,譬如“потсавить в известность,сказать с целью проинформировать(广而告之)”等。言说动词还有一个共同的范畴——词汇义素“利用口头言语”(пользоваться устной речью)[25]3。从动作主体看,言说动词的动作主体涉及“口部”,符合我们的标准。从作用力来看:第一,言说动词的“力”语义不属于任何力的形式;第二,动作的结果无法形成任何力的效果;第三,这三类言说动词要么通过“说”表达思维、交换信息,强调人的语言能力,要么强调行为目标而不强调动作完成的方法,要么含有评价意义,总而言之,它们都是抽象的言语行为。因此,按照作用力这个参数标准对照下来,言说动词不是身体动词。具体见图2。

俄语学界对腿部动词的研究有时置于“运动动词”(глаголы движения)范畴之下进行,那么二者关系到底如何,二者间的界限又是什么呢?我们划分身体动词依据的是其语义特征,而运动动词①在俄语动词系统中占有特殊地位并非因为其语义特征,这是两个完全不同的区分视角。俄语动词系统区分出运动动词,是由于其与俄语中多数语义上相同又能构成“未完成体—完成体”(体的对偶)的动词不同。成对的运动动词中,两个动词不构成体的对偶,只有通过加前缀才能构成,这种成对的运动动词只是“由两个未完成体的动词来表示某种行为”[26]442。那么,运动动词和身体动词的关系如何呢?首先,从作用力来说,运动动词的作用力都是具体的,动作以压力、阻力、拉力等为主,这点符合身体动词的界定。其次,就主体而言,身体动词只同表示人发出的物理动作相关,所以,运动动词中的“ехать-ездить(乘、坐、骑),лететь-летать(飞)”等就不在身体动词的范围之内。再次,就动作客体而言,剩下几对运动动词都有相应的动作客体,也带有一定的客体改变。需要补充的是,“跑”“走”“爬”等动词的客体是人自身,实现的是自身运动状态的改变。因而,身体动词能够覆盖绝大多数运动动词。具体见图3。

图2 身体动词与言说动词的区分

图3 身体动词与运动动词的区分

三、结语

身体动词是表示由人的器官或身体部位单独或借助有形工具(工具应独立于受事之外,作为动作的结果不会成为受事的一部分)发出具体动作(动作包括拉力、张力、压力、支持力、动力、阻力等类型的作用力),作用到生命、非生命客体,使客体发生形变、运动状态的改变或保持匀速不变、动作客体同动作主体间相对静止的动词。依据我们所考虑的“动作主体”、“作用力”、“动作客体”和“作用力结果”四个界定参数及其相关标准,能够将身体动词与其他相似类别的动词进行区分。五官动词及言说动词在动作主体参数上符合标准,但在作用力参数上不符合,所以它们不是身体动词。绝大多数运动动词在作用力、动作客体和作用力结果参数上符合标准,但部分运动动词在动作主体参数上不符合,身体动词能够覆盖绝大多数运动动词。

大量客观存在于语言系统中的身体动词及其在语义方面的特性值得我们将其纳入研究视野。同时,对身体动词进一步、多方位、系统化的探索也将助推语言词汇、语义等方面的相关研究。

注释:

①运动动词共有17对:“跑”(бежать-бегать),“乘、坐、骑” (ехать-ездить),“走”(идти-ходить),“飞”(лететь-летать),“游”(плыть-плавать),“拖、拽”(тащить-таскать),“滚;推” (катить-катать),“打滚”(катиться-кататься),“提、抱”(нести-носить),“飞奔”(нестись-носиться),“牵”(вести-водить),“推”(везти-возить),“爬”(ползти-ползать),“钻、爬”(лезть-лазить),“缓慢行走”(брести-бродить),“追赶”(гнать-гонять),“追赶”(гнаться-гоняться)。