经改良肩后方入路治疗肩胛骨骨折*

2018-12-06刘凤祥唐坚龚伟华俞超孙月华朱振安

刘凤祥 唐坚龚伟华 俞超 孙月华 朱振安

(上海市骨科内植物重点实验室上海交通大学医学院附属第九人民医院骨科,上海200011)

肩胛骨骨折较为罕见,占全身创伤性骨折的0.5%~1%,全部肩部骨折的3%~5%[1-3]。由于肩胛骨位置深在,周围有丰富肌肉、血管、神经等软组织包绕,手术显露、复位及内固定较为棘手[4]。2011年12月至2017年6月,我院采用改良肩后方入路切开复位内固定治疗复杂肩胛骨骨折24例,取得了良好的治疗效果,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

回顾性分析2011年12月至2017年6月我院收治的复杂肩胛骨骨折24例。其中男21例,女3例,年龄20~78岁,平均46.7岁;左侧肩胛骨骨折8例,右侧肩胛骨骨折16例。车祸伤10例,高处坠落伤6例,重物砸伤3例,摔倒、运动损伤4例、电击伤1例。按照Hardegger肩胛骨骨折分型[1],肩胛颈累及肩胛冈或肩胛骨体部骨折17例,肩盂骨折7例。肩盂骨折根据Ideberg分型[5]进一步分为Ⅱ型1例,Ⅳ型4例,Ⅴ型2例。合并颅、颌面部损伤5例,胸部损伤9例(其中合并肋骨骨折7例,血气胸3例,肺挫伤3例),合并肾挫伤1例,臂丛损伤2例,腋神经损伤1例,同侧锁骨骨折4例。受伤至手术时间5~22 d,平均8.7 d。

1.2 手术方法

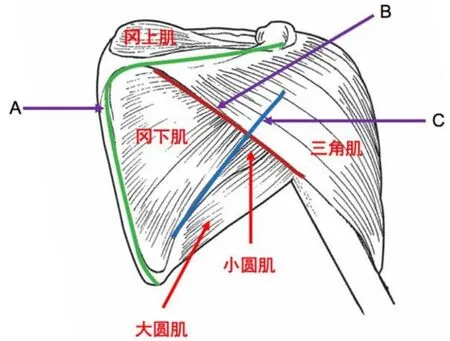

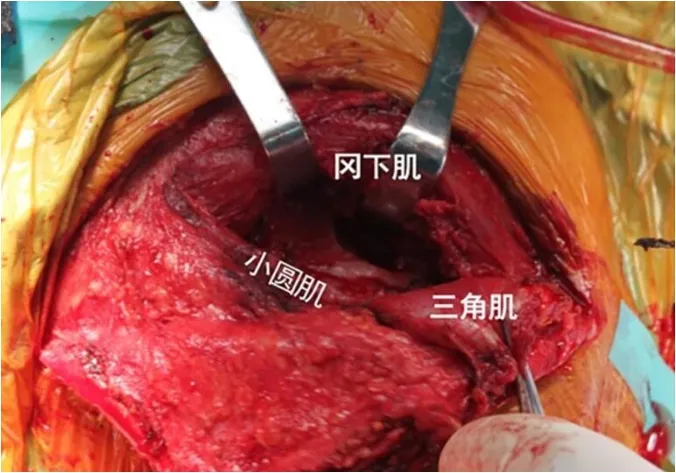

全身麻醉成功后,侧卧位(5例)或俯卧位(19例),患肢消毒、铺巾。采用改良肩后方入路(图1)。浅层显露:采用Judet切口。始自肩胛冈外侧1/3,沿肩胛冈向内至肩胛骨上角,继弧形转折沿脊柱缘下降至肩胛骨下角,切口整体呈倒“L”形。沿深筋膜表面掀起皮瓣,保持深筋膜完整;锐性游离三角肌后缘,自内向外分离三角肌-冈下肌、小圆肌间隙,沿肩胛冈切开三角肌止点,牵引三角肌内上角,向外侧翻开三角肌,注意此时冈下肌仍保持完整,避免与三角肌一同翻开(图2)。深层显露:辨别冈下肌-小圆肌间隙,钝性分离,注意保护肩胛上动脉和肩胛上神经,结扎肩胛颈后方之旋肩胛动脉升支,显露肩盂、肩胛颈后方及肩胛骨腋缘(图3)。对于需要固定肩胛骨脊柱缘的患者,仅锐性剥离、显露肩胛骨脊柱缘1 cm。以肩盂为中心,自周边向肩盂方向复位、临时固定。根据骨折部位与类型,在肩胛骨腋缘、肩盂背侧、肩胛冈及肩胛骨脊柱缘以塑形之重建带或重建接骨板内固定(3.5 mm,Depuy公司,典型病例见图4)。术中检查骨折复位及内固定满意、并经“C”型臂X线机透视证实,被动活动肩关节示骨折固定稳定,止血、冲洗,缝合关闭切口,不放引流。

图1 改良肩后方入路示意图

1.3 术后处理

术后预防性应用抗生素1~2 d;术后2周拆线。术后患肢颈腕吊带保护;可耐受下,尽早进行肩关节钟摆练习及肘、腕、手部关节运动范围练习;术后2周,开始肩关节被动及辅助下主动关节运动范围练习;术后3~4周,开始肩关节主动外展超过90°功能练习;骨折愈合前,禁止提重物及推、拉动作。

1.4 观察指标

术后前2个月每2周复查1次,以后每月随访1次。随访内容包括体格检查、复查肩胛骨X线片,了解内固定及骨折愈合情况,直至骨折愈合。骨折愈合的影像学标准为骨折线消失或有连续性骨小梁通过骨折线。主要观察指标包括手术时间、出血量、骨折愈合时间、患肢功能评定及并发症发生情况等。并发症包括内固定失效、骨折延迟愈合与不愈合、医源性血管神经损伤、感染等。末次随访时,采用Neer评分评定肩关节功能:总分90~100分为优,80~89分为良,70~79分为可,0~69分为差[6]。

2 结果

手术过程均顺利。所有患者均获得良好复位及内固定。手术时间75~180 min,平均98.3 min;术中出血 150~400 ml,平均 256.3 ml;本组患者均获得随访,随访时间8个月至5年;平均30.6个月;骨折均愈合,骨折愈合时间6~20周,平均10.8周;术后合并切口浅表感染2例,经换药、口服抗生素后,伤口愈合;无深部感染、医源性血管神经损伤、内固定物失效及骨折不愈合。术前合并臂丛损伤者2例,均为不完全性损伤;其中1例于伤后3个月开始恢复,1年随访神经功能完全恢复;另1例终末随访时,神经功能部分恢复。术前合并腋神经损伤者1例(不完全性损伤),于伤后3个月开始恢复,9个月随访时,神经功能完全恢复。Neer肩关节功能评定:优17例,良4例,可2例(1例合并臂丛损伤,1例为浮肩损伤),差1例(合并臂丛损伤);总体优良率87.5%(21/24)。

3 讨论

肩胛骨为三角形扁骨,位于胸廓后上方两侧,前后均有肌组织包绕,不易损伤。大部分肩胛骨骨折可以采取非手术治疗,然而,因初次处理不当或延误治疗时机,引起患肢功能障碍者并不少见。研究表明,不稳定肩胛骨骨折切开复位内固定不仅可以恢复肩盂关节面的平整,更重要的是,可以克服非手术治疗肌工作长度缩短、肩胛-肱骨撞击及肩胛-胸壁滑动障碍的弊端,通过恢复肩胛带肌张力和肩胛带生物力学环境,减少晚期并发症的发生[7,8]。目前公认的手术适应证包括:肩胛颈骨折成角>40°、骨折移位>1 cm,肩盂骨折移位>5 mm,以及涉及2个部位的肩关节上方悬吊复合体(superior shoulder suspensory complex,SSSC)损伤等[2,7,9,10]。

图2 肩胛骨骨折改良肩后方入路治疗浅层显露

图3 肩胛骨骨折改良肩后方入路治疗深层显露。牵开三角肌,经冈下肌、小圆肌间隙完成深部显露(上方为头侧)

肩胛颈及肩盂骨折手术入路可以分为前侧入路和后侧入路两大类,其中后侧入路最常用[2,11-13]。1964年,Judet[10]报道了治疗肩胛骨骨折的肩关节后侧入路(Judet入路)。切口自肩峰呈倒“L”形转折至肩胛下角,自肩胛冈游离三角肌后部,显露冈下肌、小圆肌;切断、剥离冈下肌起点,整体翻向内侧;显露肩胛冈、肩胛骨体部及肩胛颈,适用于肩胛颈部及体部大部分骨折,优点是可以获得冈下窝的极佳显露,然而,由于冈下肌剥离广泛、肌肉起点难以正确重建、软组织粘连、肩胛上神经过度牵拉等原因,易后遗冈下肌萎缩。此外,该入路对肩盂显露困难[14,15]。1984年,Hardegger等[1]采用直切口治疗肩胛骨骨折(Hardegger入路)。切口自肩峰斜行至肩胛下角,于冈下肌-小圆肌间隙进入,显露肩胛骨腋缘、肩胛颈及肩盂背侧。优点是利用神经间界面(冈下肌由肩胛上神经支配,小圆肌由腋神经支配),保护冈下肌,避免冈下肌萎缩;缺点是不游离三角肌后部,肩盂关节面显露困难,另外,难以显露肩胛骨脊柱缘。

2004年,Obremskey等[16]首先描述了改良肩后方入路,并提出应用该入路治疗复杂肩胛骨骨折的可行性。然而,在手术显露、复位等方面,尚缺乏具体描述。改良肩后方入路联合应用了前述2个手术入路:即浅层显露采用Judet入路,深层显露采用Hard⁃egger入路[15]。浅层显露中,采用Judet切口,游离三角肌后部,显露冈下肌、小圆肌后部和肩胛骨脊柱缘;深层显露中,采用Hardegger入路,利用冈下肌-小圆肌间隙神经界面,显露肩胛骨腋缘、肩胛颈及肩盂关节面。如需扩大显露,可以切断冈下肌腱并向内牵开(避免过度牵拉,防止损伤肩胛上神经),但本组病例中,利用冈下肌-小圆肌神经界面,即可以获得良好的深部显露,而无需切断冈下肌腱。

改良肩后方入路结合了Judet入路和Hardegger入路的优点,可同时显露肩胛骨腋缘、肩胛颈、肩盂关节面和肩胛冈及肩胛骨脊柱缘。研究表明,改良肩后方入路在充分显露必要解剖结构的同时,软组织剥离面积较传统Judet入路减少83%[14];不仅保留了冈下肌起点,还利用冈下肌-小圆肌神经界面,直视下探查肩胛上神经径路,避免神经钝性损伤,有利于避免冈下肌萎缩。本组病例经最短8个月、最长5年随访,结果提示,经改良肩后方入路治疗复杂肩胛骨骨折,Neer肩关节功能评定优良率达87.5%(21/24),临床效果满意,避免了相关并发症,本课题组体会术中需要注意以下问题。

第一,游离三角肌后部。经三角肌-冈下肌、小圆肌间隙,游离牵开三角肌,避免将三角肌、冈下肌同时翻开是浅层显露的关键[13,17]。技术关键是,浅层显露中,游离皮瓣后,保持深筋膜完整,根据肌纤维走行方向的不同,找到三角肌后缘,沿后缘切开深筋膜,夹持三角肌后内侧角,于肩胛冈下方,切断三角肌起点,将三角肌自内侧向外侧牵开,注意,此时冈下肌、小圆肌保持完整[18]。关闭切口时,将三角肌后部原位缝合至斜方肌,或经骨孔缝合至肩胛冈。

第二,寻找冈下肌-小圆肌间隙。寻找、辨别冈下肌-小圆肌间隙是深部显露的关键[14,15]。首先明确,目的是寻找“间隙”,并非“平分”肩峰后缘至肩盂下缘之间的距离[1]。也就是说由于肩胛下肌体积大于小圆肌,所以,二者肌间隙更偏下一点;此外,根据肌纤维走行方向,亦有助于辨别肌间隙,小圆肌纤维走行更接近垂直。

第三,避免血管神经损伤。旋肩胛动脉升支常位于盂下结节内侧3 cm处,有时骨折移位、血管挫伤已经闭塞。深部显露中,可电凝或结扎,避免血管撕裂导致大量出血[3,15]。后侧入路肩胛骨骨折手术中,最常损伤的神经是腋神经,其次是肩胛上神经。腋神经起自臂丛后束,经四边孔自前向后穿出支配小圆肌、三角肌[19]。避免腋神经损伤的关键是正确辨别冈下肌-小圆肌间隙。对于术前已有腋神经症状者,可在小圆肌、大圆肌间隙,寻找、探查腋神经。肩胛上神经起自臂丛上干,经肩胛上切迹向后延伸支配冈上肌和冈下肌[20]。经改良肩后方入路,可利用冈下肌-小圆肌神经界面,术中可探查肩胛上神经径路,直视下操作,避免神经钝性损伤及过度牵拉。

第四,复位、固定顺序及植入物位置。与Nork等[15]学者观点一致,本课题组采用的复位顺序是:先周边,后关节内骨折。相应的,固定顺序是:首先在肩胛骨脊柱缘、腋缘接骨板仅以1~2枚螺钉弹性固定(螺钉未完全旋紧),然后,关节内骨折加压固定,最后脊柱缘、腋缘接骨板螺钉确切固定。周边优先复位、固定,可以为关节内骨折复位提供空间,同时符合省力杠杆原则,便于关节内骨折复位[15]。

由于肩胛骨体部骨质菲薄,只能沿肩胛骨边缘、骨嵴放置内固定物。可供植入物植入的位置包括肩胛骨脊柱缘、腋缘、肩胛冈、肩胛颈、喙突基底部等[18]。肩胛骨体部冈下窝骨碎片对复位无帮助且无法固定,仅显露、固定肩胛骨边缘、肩胛颈骨折即可,当肩胛骨体部边缘获得有效固定后,肩胛骨的解剖形态多可恢复。植入物方面,可选择重建带、重建接骨板、锁定加压接骨板、1/3管形接骨板,以及肩胛骨解剖型接骨板等。本组病例使用重建带或重建接骨板,术中塑形方便,固定满意。

总之,肩胛骨骨折多见于高能量损伤,合并损伤多,多发骨折多见。经改良肩后方入路允许同时显露肩胛骨腋缘、肩胛颈、肩盂关节面和肩胛冈及肩胛骨脊柱缘,骨折显露充分、安全,复位、内固定方便,创伤小,患者功能恢复满意,治疗复杂肩胛骨骨折效果良好。然而,由于本研究为回顾性研究,病例数较少及随访时间较短,尚需开展对照、大样本研究及长期随访观察。