扰动性太极拳对老年女性下肢肌力、本体感觉及抗跌倒风险的干预效果

2018-12-05华冰

华 冰

随着年龄的增长,老年人肌纤维体积、数量减少,神经、感觉等器官系统功能逐渐衰退,导致下肢肌力衰减、本体感觉减退,身体姿势控制能力下降,继而大大增加了跌倒概率。每年有近30%~40%的中老年人因平衡能力减退而发生跌倒[1],而跌倒发生率高是引起老年人伤残与死亡的重要原因。因此寻找有效的运动方式改善老年人平衡能力显得尤为重要。

太极拳是一种非常适合老年人日常习练的传统养生功法,对老年人群下肢肌肉力量、本体感觉、身体稳定性等具有明显的改善作用[2-3]。近年来的研究也表明扰动性训练(Perturbation Training)对本体感觉、身体平衡能力同样有着明显的改善作用[4-5]。所谓扰动性训练是指有目的地对稳定状态的身体姿态施加相应的干扰条件,从而提高机体平衡、稳定功能的练习方法,是“外部干扰-身体平衡适应理论”的一个应用[6-7],即经由非稳定状态下的适应性学习来提高机体的平衡、稳定能力。

本研究将扰动性训练与太极拳相结合,构建扰动性太极拳练习,即人体在外界扰动因素作用下进行太极拳练习,旨在探讨扰动性与非扰动性太极拳改善老年人平衡能力和跌倒风险效果的优劣及其机制,为扰动性太极拳作为抗跌倒风险训练的应用提供试验与理论依据。研究利用了水作为外界扰动因素来创建不稳定条件,当人体在水中进行太极拳运动时,水的浮力、压力及阻力不断干扰身体的稳定,从而形成扰动性太极拳练习。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取台州市某社区60~69岁老年女性50名为试验对象。纳入标准:(1)无跌倒史;(2)无心脑血管疾病、视觉及前庭功能障碍,运动系统疾患;(3)无太极拳练习史及经常性的锻炼经历;(4)认知及表达能力正常;(5)了解测试过程,自愿参与试验。所有试验对象均签署了试验知情同意书。

50名受试者随机分为扰动组和对照组(每组各25人)。试验过程中扰动组3人,对照组4人因个人原因中途退出,最后确认为扰动组22人,对照组21人。经检验,2组受试者年龄、身高、体重等基线资料,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性(见表1)。

表1 2组受试者基线资料比较(±S)Table1 Basic Characteristics of Subject

表1 2组受试者基线资料比较(±S)Table1 Basic Characteristics of Subject

57.4±7.7 55.7±6.8 扰动组对照组22 21 63.1±3.9 62.8±4.1 155.9±4.7 156.1±6.0

1.2 研究方法

1.2.1 运动方案 太极拳练习内容参考金龙等[8]的方案,包括对称性动作6个和非对称性动作15个,共21式,遵照平衡训练基本原则,并结合适于水中练习的特点而设计。练习以相对稳定的立方式体位起势,以最不稳定的杆式体位收势;以相对静态的“调息冥想”开始,“金鸡独立”的动态动作结束。

首先由专业太极拳教练员对2组受试者进行太极拳基本技术和动作要领陆上培训,依次教会受试者6个对称性且采用两脚支撑、重心保持不动的动作(翻云覆雨、鲤鱼摆尾、三上三下、三起三落、三开三合、十字手等)、3个非对称性且采用两脚支撑、重心保持不动的动作(白鹤亮翅、左顾右盼、卷肱式等)、6个非对称性且采用两脚支撑、重心移动的动作(野马分鬃、左右穿掌、搂膝拗步、揽雀尾、单鞭、云手等)以及6个单脚支撑动作(双峰贯耳、转身搬拦锤、如封似闭、回头望月、左右蹬脚、金鸡独立等),使受试者掌握动作基本要领,能独立完成全套动作。2次/天,60 min/次,为期1周。

培训结束并调整休息3天后,2组受试者在教练带领下同时进行太极拳锻炼。其中扰动组受试者在水中进行太极拳练习,水温33~34°C,水深为站立时腰部或稍偏下位置;对照组受试者在陆地进行太极拳练习。2组受试者练习时间均为45 min/次、5次/周、连续12周。训练期间2组受试对象不参加其余健身运动。

1.2.2 测试指标及方法 (1)下肢肌力测试。下肢肌力采用“30 s连续坐椅试验”评价。测试时受试者两手胸前交叉,站势开始。坐下时背部挺直且不得贴于椅背;起立时要完全直立。记录30 s内的完成次数。椅高43 cm,无扶手,测试前不得做较激烈的运动[9]。谭思洁等[9]以膝关节等速力量测试与“30 s连续坐椅测试”所作的相关性分析结果表明30 s连续坐椅次数与下肢肌肉力量、耐力呈线性相关关系,能较好地评价老年人下肢肌力。

(2)下肢本体感觉测试。采用美国产Biodex-3型等速肌力系统评定受试者试验前后右膝关节被动位置觉、主动位置觉和运动觉,指标值越小本体觉越好。李玉周等[10]研究了膝关节本体觉测试中有关敏感性角度的选择问题,并认为主动位置觉30°、被动位置觉60°和运动觉60°是适宜角度,故本研究采用以上角度作为目标角度。测试时被试佩戴眼罩和耳罩,去除视、听觉对本体感觉测试的影响。

被动位置觉测试:受试者从右膝关节屈曲90°起始位均匀发力,带动测试臂以2(°)/s角速度运动至目标角度,在此位置停留并集中注意力感受10 s后返回起始位。休息10 s后,通知受试者按启动按钮,右膝关节以2(°)/s恒定速度被动运动。当被试认为膝关节到达目标角度时按下STOP按钮,记录角度误差绝对值,测试3次,取平均值。

主动位置觉测试:测试方法类似于被动位置觉测试。受试者以自主用力方式带动测试臂以2(°)/s恒定速度运动,当被试认为膝关节到达目标角度时按下按钮,重复3次,取平均值。

运动觉测试:受试者以1(°)/s恒定角速度完成膝关节屈或伸被动运动。测试者按“开始”测试,受试者一旦感受到膝关节运动立即按下STOP按钮,连续测试3次,取平均值。

(3)动态平衡能力测试。采用美国Korebalance平衡测试系统分别测定训练前、后2组试验对象的动态平衡能力,测试平台下气囊压力值设定为6PSI。主要指标有总平衡得分(Total Score),前后向平衡率(Front-Back Ratio),左右向平衡率(Right-Left Ratio)。总平衡得分表示总体平衡能力,前后向平衡率与左右向平衡率分别表示前后和左右方向稳定程度和重心偏移的均衡性,各指标测试值高低均与身体平衡机能负相关。具体操作:受试者双脚站在测试台中心,两眼注视前方显示器中顺时针运动的圆形光点,并使十字光标随着圆点运动,尽量使光标与运动的圆点相重合,圆点运动速度设为2(慢速),测定时间30 s。每人测试3次,取最好值。

(4)跌倒风险指标测试。采用以色列Tetrax跌倒风险测试系统,通过测量足底前后所施加的垂直压力变化情况,将压力传感器的力学信号转为数字信号,电脑自动分析处理并计算出跌倒指数值(fall index,FI),值越大则跌倒风险越高。0~36为低跌倒风险,37~58为中度跌倒风险,59~100为高跌倒风险。

1.3 统计分析

采用IBM SPSS Statistics 19软件进行统计处理,计量资料以平均数±标准差(±S)表示。配对样本T检验作组内比较,独立样本T检验作组间比较,检验水准设定为α=0.05和α=0.01。

2 结果

2.1 下肢肌力测试结果

2组受试者试验前的下肢肌力指标未见显著性差异(P>0.05),组间具有可比性;经12周不同太极拳锻炼后,扰动组及对照组下肢肌力指标与试验前相比均显著性增高(P<0.05),但2组间锻炼后未见显著性差异(P>0.05)(见表2)。

表2 2组受试者试验前后下肢肌力测试结果比较/次(±S)Table2 Comparison of Muscular strength of Lower Limbs Between Two Groups(±S)

表2 2组受试者试验前后下肢肌力测试结果比较/次(±S)Table2 Comparison of Muscular strength of Lower Limbs Between Two Groups(±S)

注:*P<0.05,组内锻炼前后比较

后测20.02±2.30*30 s连续坐椅扰动组(n=22)前测16.97±3.08后测19.62±3.38*对照组(n=21)前测16.50±4.43

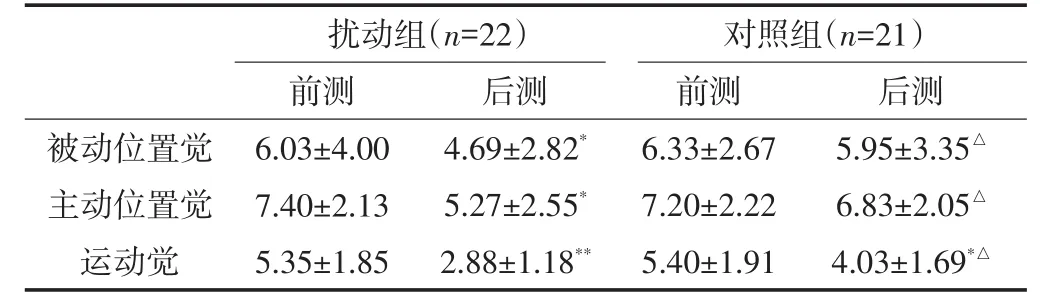

2.2 膝关节本体感觉测试结果

2组受试者试验前本体感觉各指标均未见显著性差异(P>0.05);经12周不同太极拳锻炼后,扰动组被动位置觉、主动位置觉及运动觉与试验前相比均出现显著性降低(P<0.05或P<0.01),对照组被动位置觉、主动位置觉及运动觉与试验前相比均有所降低,其中运动觉显著低于试验前(P<0.05);锻炼后,扰动组本体感觉各指标均显著低于对照组(P<0.05)(见表3)。

表3 2组受试者试验前后右膝关节本体感觉测试结果比较/(o)(±S)Table3 Comparison of Proprioception of Right Knee Joint Between Two Groups/(o)(±S)

表3 2组受试者试验前后右膝关节本体感觉测试结果比较/(o)(±S)Table3 Comparison of Proprioception of Right Knee Joint Between Two Groups/(o)(±S)

注:*P<0.05,**P<0.01,组内试验前后比较;△P<0.05,组间比较(下同)

?

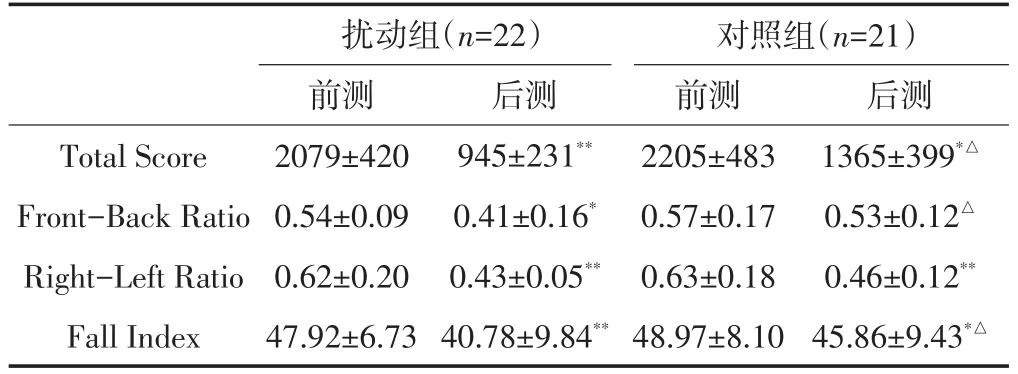

2.3 动态平衡能力及跌倒指数测试结果

2组受试者试验前动态平衡能力各指标及跌倒指数(FI)均未见显著性差异(P>0.05);经12周不同太极拳锻炼后,扰动组Total Score、FBR、RLR及FI均显著性降低(P<0.05或P<0.01),对照组Total Score、FBR、RLR及FI均有所降低,其中Total Score、RLR及FI显著低于试验前(P<0.05或P<0.01),锻炼后,扰动组Total Score、FBR及FI显著低于对照组(P<0.05)(见表4)。

表4 2组受试者试验前后动态平衡能力及跌倒指数结果比较Table4 Comparison of Dynamic Balance Ability and Fall Index Between Two Groups

3 讨 论

3.1 试验前后2组受试者下肢肌力变化的分析

骨骼肌质量减少症(sarcopenia)是人体衰老的重要特征之一,伴随肌肉体积的减少,肌肉力量及工作能力也将出现下降。老年人肌力特别是背部肌肉力量及下肢肌肉力量出现明显的增龄性下降。下肢肌肉的力量较上肢降低更快[11]。下肢肌肉力量与人体站立时姿态的平衡及稳定行走有着紧密联系,研究表明人体站立时,身体姿势的稳定性受多种因素影响,其中下肢肌力起着主要影响[12],老年人下肢肌肉力量下降是站立时引起身体姿势晃动幅度增大的主因[13]。相比年轻人,老年人下肢肌力明显下降且这一过程并不停止。D.A.SKELTON等[14]研究发现老年人65岁后腿部肌肉力量仍在以每年1%~2%的速度降低,这意味着老年人日常活动能力及平衡功能的不断下降,跌倒风险的不断增高。而研究表明骨骼肌对力量训练所引起的机械刺激十分敏感,可塑性较强,通过训练可明显逆转肌少症,即便九十多岁的老年人亦不例外,老年人群肌力明显是具备可训练性的[15]。

本研究结果显示经12周太极拳锻炼后,扰动组与对照组下肢肌力均显著提高,这就说明2种太极拳锻炼方式对老年女性下肢肌肉力量均有显著的改善效果。以往的众多研究也证实了太极拳锻炼对老年人下肢肌力具有明显的改善作用。王蕊等[16]研究表明中老年人经过16周规律24式简化太极拳锻炼能显著提高下肢肌肉力量、增强本体感觉功能。朱亚琼等[17]研究显示老年人通过8个月24式太极拳练习能提高髂腰肌及下肢肌力量,改善身体平衡性,增强活动能力。张彩芳[18]和姚远[19]等也发现太极拳练习能显著提高老年人下肢肌肉力量与耐力。其机制可能为太极拳熟练程度提高使得肌肉舒缩交替转换功能加强,神经系统功能改善,从而使原动肌、协同肌和对抗肌更好地协调配合,发挥更大力量[19]。

同时本研究结果也显示,经12周太极拳锻炼后2组下肢肌力不仅均出现显著提高,而且组间差异不显著,这就说明2种太极拳锻炼方式对老年女性下肢肌肉力量改善效果不存在明显差异。而以往的研究表明,扰动性训练可以有效促进下肢肌力增长,且扰动训练对下肢肌力的促进作用优于非扰动训练。王腾[20]的研究表明在平衡气垫和平衡板等非稳定界面进行力量训练,其非稳定的特性成为人体的扰动因素,相比于稳定界面的训练,会对下肢肌群产生更加明显地刺激,下肢力量的增长也更快。这与本研究结果不同,分析其原因可能如下:本研究中非扰动性太极拳是在稳定的陆地界面进行练习,下肢承受自身的重力较大,而扰动性太极拳虽采用不稳定的扰动练习,但与其他扰动性训练不同的是水有浮力作用,减轻了下肢负重,从这方面考虑,非扰动性太极拳反而可能更有利于下肢肌力的增长;同时扰动组练习时虽负重减少,但水对肢体活动附加的阻力可以增加肌肉活动强度,从这方面考虑,扰动性太极拳对下肢肌力增长的促进又更为有利。因此从最终效果上来看,2组间的肌力增长并未表现出明显差异。这也是水扰动训练与其他扰动训练的区别所在。

3.2 试验前后2组受试者本体感觉变化的分析

本体感觉包含关节运动觉和位置觉,是一种感受躯体空间位置、姿势、运动状态和运动方向的特殊感觉形式,对躯体控制非常重要。一直以来,老年人身体稳定性下降、跌倒易发与本体觉间的联系受到学者们关注。随着年龄的增长,老年人本体感觉与下肢肌力变化相类似,也呈衰退趋势。研究发现无论是膝关节运动觉阈值还是关节位置重置阈值均随年龄增长逐渐恶化,57~77岁老年人膝关节本体觉阈值要比25~35岁年轻人高出50%左右,而体力活动锻炼对老年人本体感觉的减缓或改善有积极贡献,规律运动老年人本体觉阈值明显小于久坐不动老年人[21]。

本研究中,经12周太极拳锻炼后,对照组被动位置觉、主动位置觉与锻炼前相比均无显著性差异,但运动觉显著低于锻炼前,这与王蕊等[16]的研究结果相类似。老年人长期习练太极拳可明显促使本体觉功能提高、身体稳定性增强,本体觉的好坏和机体稳定控制能力的强弱在老年人群身体运动功能维持上起着极为重要的作用[22]。太极拳练习过程中贯穿了较多的本体觉训练技术,如关节的负重压缩及牵引、肢体位置保持及定位、肌肉的牵张等,可以有效地刺激膝关节本体感受器敏感性增加。关节空间位置的判定主要依赖于肌肉内本体感受器,而对运动的感知主要依赖于关节囊、韧带和皮肤的机械感受器。经12周非扰动性太极拳练习后位置觉指标未出现明显变化,而运动觉指标显著改善,说明2类本体感受器对于非扰动性太极拳的敏感性可能存在差异,肌梭内的本体感受器对太极拳运动敏感性较差,而关节囊、韧带和皮肤的机械感受器对于该种刺激更为敏感。试验后扰动组被动位置觉、主动位置觉和运动觉与训练前相比均出现显著性下降,说明扰动性太极拳亦可有效改善老年女性膝关节本体感觉。水海龙等[23]研究表明不稳定界面的扰动训练能有效改善人体的膝关节本体感觉和核心力量;翁优[24]研究显示非稳定状态下的训练可以显著改善羽毛球专项学生膝关节本体感觉。以上研究均支持扰动训练能有效促进膝关节本体感觉功能改善。

虽然众多的研究证实了太极拳运动与扰动性训练均能有效促进膝关节本体感觉功能,但有关扰动性太极拳练习对本体感觉的作用,及其与非扰动性太极拳练习对本体感觉干预效果的差异尚未见报道。本研究中试验后扰动组被动位置觉、主动位置觉和运动觉与对照组相比均出现显著性降低,表明扰动性太极拳对本体感觉干预效果要优于非扰动性太极拳,膝关节本体感受器对扰动性太极拳刺激的敏感性更高,而扰动性因素的加入可能是2种太极拳对膝关节本体觉改善效果存在差异的主要原因。

3.3 试验前后2组受试者动态平衡能力及跌倒指数变化的分析

平衡能力是指在视觉、前庭觉、本体觉等的影响下人体各系统的协调整合能力,是姿势稳定或外力作用下身体自我调整以防跌倒的能力。年龄与平衡能力及跌倒风险有着很大的相关性,随着年龄增长,人体平衡机能逐渐衰退,老年人平衡控制能力较中青年降低明显,生理姿势的控制能力衰退,跌倒次数增多。M.B.KING等[25]的研究发现,60岁是人体平衡功能强弱的分水岭,60岁前平衡能力较强且恒定,之后平均毎10年下降16%或更多。引起老年人摔倒的原因非常复杂,不但是全身肌力及耐久力的降低,身体平衡功能的弱化更是显著,因此老年人的防跌训练目的在于增强其身体平衡能力[6]。

本研究中,经12周太极拳锻炼后,对照组Total Score、RLR及FI显著低于试验前,但FBR与试验前相比无明显变化,表明非扰动性太极拳运动确能有效改善老年人平衡能力,降低跌倒风险,且非扰动性太极拳对人体平衡能力的改善更多地体现在提高左右方向上的姿态控制能力,而对前后方向的姿态控制能力改善作用不明显。以往的研究也证实太极拳运动有助于改善老年人身体平衡和姿势控制能力,并预防跌倒[26-28]。太极拳运动讲究以腰为轴,以脊柱为主导带动身体躯干进行回旋缠绕活动,充分活动了髋关节、膝关节和踝关节,有助于身体稳定控制机制中的“髋调节”以及“踝调节”启动;运动过程中下肢经常需要处在半蹲状态,股四头肌作离心工作,有助于增强膝周肌梭、腱梭功能。同时屈膝、松髋、重心下沉的习练姿势和重心动静、虚实的有机结合,不仅对下肢肌群具有显著刺激作用,而且极大促进了交叉神经支配,增强了维持身体稳定的神经机制。所以太极拳是改善身体平衡机能的有效练习方法。

试验后,扰动组Total Score、FBR、RLR及FI均显著性降低,说明扰动性太极拳可以有效改善老年女性身体平衡能力,降低跌倒风险,其不仅提高左右向的姿态控制力,对前后向姿态控制能力亦有明显作用。金龙等[8]和杨勤等[29]研究了水中太极拳训练对不完全性脊髓损伤患者及腰椎和下肢骨折患者平衡功能的影响,结果显示水中太极拳练习能有效增加受试者身体的稳定控制能力,改善其躯干的平衡调整反射,促进其动、静态平衡机能及步行能力。

此外,本研究中锻炼后扰动组Total Score、FBR及FI显著低于对照组,说明扰动性太极拳提高老年女性身体平衡能力及降低跌倒风险的作用明显优于非扰动性太极拳。以往的研究也表明在非稳定界面等外界扰动因素作用下进行的扰动性训练能更有效地改善人体平衡能力[5,30]。樊卫星[31]的研究也表明水中太极拳训练相比陆上太极拳训练能更好地改善老年人群身体平衡能力。同时,研究也发现试验后2组间下肢肌力测试结果未见显著性差异,而扰动组本体觉测试结果却明显优于对照组,说明虽然下肢肌力与本体感觉都是人体平衡功能的重要影响因素,但2种太极拳练习方式改善老年女性平衡能力和抗跌倒风险效果的差异并非由下肢肌力增长水平差异所引起,而本体感觉改善程度的不同可能为其机制之一。

扰动性训练是在外部干扰下的训练,是一种不稳定状态下的训练,而非扰动性训练是一种相对稳定状态下的训练。相比于非扰动性太极拳,扰动性太极拳练习最大的特色是加入了外界扰动因素,增加了对核心稳定肌群的负荷。非稳状态的扰动练习可以改善神经肌肉适应业已得到证明,如更多躯干部位肌肉间的协调募集,更多肢体部位肌肉的激活[32-33]。研究显示,受试者处于扰动因素下进行身体锻炼时,身体重心更易产生摇摆,对身体重心转换控制的要求更高,人体核心区域的肌群电活动明显增多,能够更有效地刺激神经系统对肌肉的控制,并改善本体感觉和反应能力[34-35],同时也促进了下肢肌群的力量与耐力,从而更有效地改善人体的平衡机能。这种扰动性训练手段练习在不同项目运动中都会有效,如进行过滑动干扰练习的受训者相对于没有经过训练的对照群体,在油滑地面上行走的稳定性显著提高、跌倒的几率明显减小[7]。因此,2种太极拳都是降低老年人群摔倒风险的有效锻炼方法,但扰动性太极拳更优于传统的非扰动性太极拳。

4 结论

(1)水扰动太极拳与非扰动性太极拳练习均能显著增强老年女性下肢肌力、本体感觉及动态平衡能力,都是降低老年人跌倒风险的有效训练方法;

(2)相比非扰动性太极拳,水扰动太极拳练习改善老年女性跌倒风险的作用更显著;

(3)试验后2组间下肢肌力测试结果未见显著性差异,而扰动组本体觉及平衡能力测试结果却明显优于对照组,说明2种太极拳练习方式改善老年女性平衡能力和抗跌倒风险效果的差异并非由下肢肌力增长水平差异所引起,而可能为本体感觉的改善程度不同所引起。