自主动作所引起的感知衰减及其特征

2018-12-05王碧野周成林朱风书

王碧野,周成林,郭 玮,朱风书

自主动作(voluntary action)是运动心理学中的一个重要概念,它是个体基于对动作效果的预期而产生的动作[1],所以,自主动作总是伴有明确的效果预期,两者不可分割。体育活动中,需要大量自主动作的组合以完成各种目标,因此,在一定意义上自主动作可以视为体育活动的最基本环节[2-3]。感知觉(sensory perception)是运动心理学研究领域的一个研究热点,它包括感觉与知觉2个加工过程,两者紧密联系[4-6]。基于自主动作与感知觉在运动心理学中的重要地位,探索自主动作如何影响感知觉加工显然具有重要的意义,目前已有研究发现自主动作可能对感知觉存在影响[7-11],这种影响称之为自主动作引起感知衰减。它是指,由人类动作所引发的外在的事件在现象和皮层激活上都发生衰减的现象[12-15],即一个自主动作会产生一个可以感知的效果,个体对该效果的感知会减弱。

S.J.BLAKEMORE等[14]曾经用“最敏感的人也不能‘挠痒痒’逗乐自己”(“even the most ticklish person is unable to tickle oneself”)来描述这一现象。该说法基于其在1988开展的一项经典研究的结论,该研究中包含一个巧妙的试验任务,参与试验的被试需要控制一个机器手臂“挠”自己的手臂,以此让被试自己觉得痒。机器手臂与被试控制动作之间的延时被主试所控制,该延时的长短可以决定动作自主程度大小。当延时极小时,机器手臂活动可完全视为被试的自主动作;而当延时较大时,机器手臂的活动和被试的动作之间的关系就变得很小,被试不会将其视为自主动作的一部分。通过被试的自主报告,研究者发现延时减小,被试痒的程度也降低,而随着延时增大,被试痒的程度也增大。因此,该研究认为自主动作可以引起痒的感知衰减。此后,该组研究者为了进一步探索这种衰减是否确实发生在感觉皮层上,在类似的任务中引入了功能性核磁共振(fMRI)技术,该研究发现延迟增大,躯体感觉皮层(somatosensory cortex)的激活程度也增大,延迟变小激活程度也变小。以此,研究者从神经影像学上证明了自主动作可能引起动作效果在皮层的激活程度上的衰减[16]。

后续研究进一步证明了自主动作可以引发听觉衰减[12-13,17-21]、视觉衰减[22]、时间知觉减弱[23-26],甚至是情绪反应的衰减[27]。此类研究探索自主动作对动作效果的感知过程的影响,所选取的感知对象多为声音的响度、视觉的对比度或躯体的感觉等,尚无研究探讨自主动作是否会导致对物体运动一致性的感知发生衰减。已有研究中所采用的研究范式较为相似,可以将其定义为一种“典型范式”,该类研究通常包括以下3个共同内容:被试学习某种自主动作及其对应动作效果;在自主动作和非自主动作条件下对声音(或其它类型刺激)的强度进行判断;发现被试更倾向于报告自主动作条件下的声音响度(或其它类型刺激的强度)更低。研究者通常认为,以上经典范式足以证明自主动作可以引起感知衰减。

然而,上文中所介绍的经典范式存在缺陷,使得该现象存在与否没能在学界达成共识[28]。具体而言存在2点重要缺陷:(1)在经典范式的2种条件(自主动作条件与非自主动作条件)下,很多无关因素上都存在差异,如刺激的出现是否可以预判等,而不仅仅是自主动作是否存在的差异,因此结果存在被混淆的可能性;(2)经典范式中使用的准确率指标也存在一定缺陷,它是各种因素共同作用的结果,无法单独反映被试是否发生了感知衰减,行为试验中反应正确率的不当解释可能引起错误的结论[29]。以上缺陷可以通过以下适当的方法加以解决:通过增加对照的控制条件,可以解决无关因素的干扰[28];通过引入信号检测论,可以解决正确率指标的局限性问题[30]。根据信号检测论,反应准确率可以由辨别力d'和反应标准c共同决定,可以用辨别力d'反映被试是否在感知能力上发生衰减,用反应标准c探讨被试做出判断的内部标准是否发生变化[28,30]。

综上,基于经典范式的不足,本研究增加对无关因素的控制并引入信号检测论对其进行改进,通过行为试验探索自主动作是否可以引起感知衰减,对动作影响感知这一体育基础问题进行一定的挖掘。本研究假设,被试执行自主动作时,其辨别力d'会降低,反应标准c无显著变化;预判有效性对辨别力d'和反应标准c都无显著影响。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究共招募被试16名,女生9人,男生7人,年龄为(21.3±1.6)岁,视力(矫正视力)正常,日常生活中惯用右手,无精神疾病或神经系统疾病报告,没有参与相关研究经历,所有被试均来自于上海体育学院运动人体科学专业在校本科生,均无任何专业运动训练经验且自愿参与本研究。所有被试均签署了纸质的知情同意书,在试验前24 h内无咖啡因或酒精摄入,在试验结束后获得适当现金报酬。

1.2 试验材料

本试验中的主要视觉刺激材料是一组灰色的圆点,这些灰色的圆点随机运动,通常被称为RDK(random dot kinematogram)。本试验中,RDK的圆点颜色设定为灰色[(100,100,100)RGB颜色],每个圆点的直径为4个像素,每组RDK由100个灰色圆点组成。RDK在最初出现时,会随机分布在屏幕中心的一个固定大小的圆形区域内,该区域的直径为200像素。在部分试次中,每个圆点出现后,会随机选定一个方向进行匀速运动,速度为50像素/s,每个圆点选定的方向是随机的,随机运动持续100 ms,随后所有灰色圆点同时消失。在另外的试次中,灰色圆点的运动方向不是完全随机的,而是存在一定比例的圆点向着同一个方向运动(上或者下)。被试的主要任务就是对2种不同的试次进行区分,即判断在RDK中,是否存在一部分向相同方向运动的灰色圆点。将向相同方向运动的灰色圆点比例占全部灰色圆点的比例定义为P,P的大小直接影响判断的难度。当P接近1时,所有灰色圆点均向同方向运动,判断难度极低;而当P接近0时,几乎所有的灰色圆点运动方向均是随机的,判断难度很大。为了保障任务难度对所有被试是接近的,避免出现地板或天花板效应,每个被试在试验前都需要通过预试验计算合适的P值。试验中,每个被试的P值均单独设定,确保所有被试的辨别力d'均在1.7~2。

1.3 试验任务

本研究的试验分成2个部分进行,分别为动作条件部分和控制条件部分,每个部分又分为学习阶段与测试阶段2个阶段。

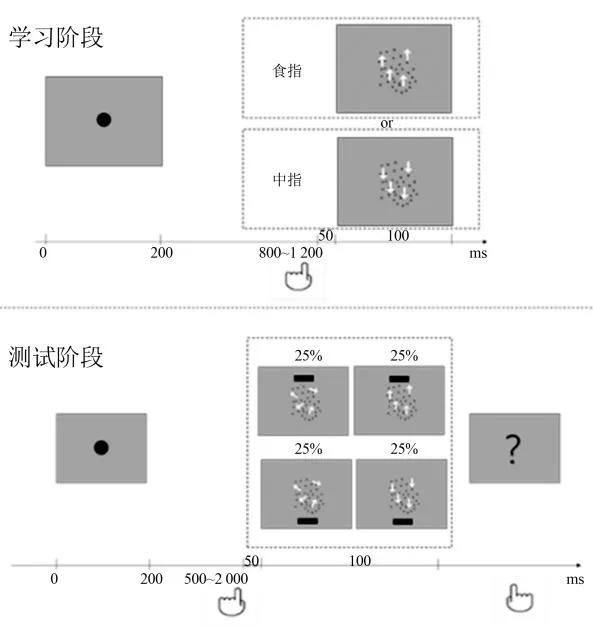

在动作条件部分,被试需要在学习阶段掌握一套自主动作与效果的对应规则。自主动作为按键“x”或“z”,对应效果为RDK中90%的灰色圆点向上或下运动。在学习阶段中,每个被试需要在一个block中完成40个有效学习试次,共完成3个block的学习任务。每个试次的开始以出现一个黑色圆点为信号,被试的任务是估计时间,在信号出现后1 s快速按键。按键可以有2种方式,左手食指按下“x”键,或者中指按下“z”,被试随意选择一种,但是要保证每个block内2种按键的次数接近。为了帮助被试控制2种按键的比例,每隔5个试次会提示被试当前2种按键的次数,方便被试后续试次中调节比例。试验程序会对被试按键时间进行判定,与黑色圆点出现1 s相差200 ms的按键视为有效。当判定按键有效后,会呈现一组RDK,其中90%的灰色圆点向相同方向运动(上或下),另外的点运动方向完全随机。具体运动方向与2种按键分别对应,但具体对应法则在不同被试间进行平衡匹配。测试阶段的流程与学习阶段相似,被试同样需要在每个block中完成40个有效试次,共完成2个block。被试依然被要求进行1 s时间判断任务,但在测试阶段中,按键有效时间范围被调整为黑色圆点出现后的500~2 000 ms内。判断按键有效的50 ms后,RDK出现。与学习阶段不同,在测试阶段中,仅在50%试次中出现运动方向一致的情况,在该半数中,又仅有一半的对应关系与学习阶段一致,另一半的对应关系相反。在RDK出现时,会同时呈现一个线索用来提示可能的运动一致方向,线索是一条4×8像素的灰色短线,通过出现在RDK的上方或下方来提示运动方向,它可能提供无效的提示(不存在方向一致),但不会是错误的(提示方向和真正方向相反)。该线索保障被试不需要对具体方向进行额外判断,仅需判断是否存在运动方向一致即可。判断结果通过右手按键报告,右手食指按“n”键代表存在,中指按“m”键代表不存在。按键与报告意义的对应关系也在被试间进行了平衡匹配。本部分约50 min完成,具体流程见图1。

图1 动作条件部分试验流程图Figure1 Procedure of the Experiment in Action Condition

控制条件部分与动作条件部分较为相似,但在学习阶段和测试阶段中均不需要被试进行自主动作触发RDK。RDK中的灰色圆点一致运动的方向不再由按键决定,而是由颜色线索决定。本部分约30 min完成,具体流程见图2。

图2 控制条件部分试验流程图Figure2 Procedure of the Experiment in Control Condition

为了保证被试将足够的注意力放在RDK上,保障学习阶段掌握对应关系的效果,本试验在学习阶段的每个block中均设置了2个特殊的试次。在特殊的试次中,RDK的圆点由灰色变成红色,当红色圆点出现后,被试需要立即使用左手拇指按下空格键,一旦被试没能在限定的时间内按下空格,程序会判定被试注意力不够集中,就会在当前的block中增加10个额外的有效试次和一个特殊试次。以上规则提前告知被试,被试为了尽快完成试验,会尽量集中注意力于RDK上,从而保证学习阶段的效果。

1.4 试验设备与流程

本研究中,所有被试的试验任务均在同一台电脑上进行,被试行为数据的收集通过该电脑运行的Matlab(2016b)采集记录。电脑显示器(AOC)大小为23寸,屏幕响应时小于1 ms,显示器支持高刷新率,理论最高刷新率为144 Hz。试验中,屏幕分辨率设定为1 920×1 080像素。显卡为Sapphire生产的AMD RX470-4G D5。本研究中的试验素材与程序均通过Matlab(2016b)平台上的Psychtoolbox工具箱3.0版本[31-32]编写制作。

本试验中,所有被试均在约定时间抵达实验室。试验内容经过主试人员口头讲解,被试熟知相关内容后,阅读并签署纸质知情同意书后开始正式试验。被试需要在试验的过程中安静地端坐于电脑屏幕正前,显示器的高度设定为中心与眼睛持平,与眼睛的水平距离为1.2 m。为了尽可能消除疲劳对试验的潜在影响,被试在本试验的多个block之间可以依据自身疲劳程度进行适当休息。研究中的动作条件部分与控制条件部分先后顺序固定,被试总是先完成动作条件部分,后完成控制条件部分,被试在2部分之间进行充分的休息。按键和运动方向的组合关系进行了被试间的平衡匹配。在每个测试阶段前,被试都需要先进行一次练习,熟悉测试任务。

1.5 数据的采集与分析

为了保证对被试行为数据采集的精确性,所有行为数据的采集均通过Matlab平台上的Psychtoolbox-3.0工具箱进行,通过自主编写的程序主要采集被试在每个试次中的反应时和具体按键。在每个被试的测试结束后,程序可以自动剔除该被试的极端反应数据,利用保留的数据计算该被试的击中率、虚惊率、辨别力d'和反应标准c。具体计算方法为:

式中:I2为高强度刺激;I1为低强度刺激(在本试验中,I2=1,I1=0);Z1为低强度刺激时的正确拒斥概率的Z值。实际试验中,存在部分被试的击中率为100%的极端情况,将该情况下击中率修正为,其中N为最大可能虚惊数[22],以保证Z击中可以被有效计算。

2 结果

2.1 动作条件部分

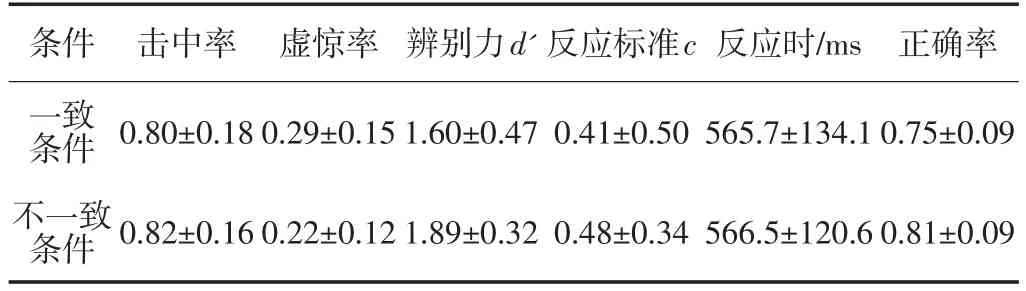

依据自主动作与学习阶段所掌握的效果的对应关系的一致性,可以分为一致条件和不一致条件。一致条件下,被试的反应正确率为0.75±0.09,反应时为(565.7±134.1)ms;而不一致条件下,正确率为0.81±0.09,反应时为(566.5±120.6)ms。正确率差异达到边缘显著(t=-1.91,P=0.075,Cohen'sd=0.70),反应时差异不显著(t=-0.096,P=0.93)。在信号检测论指标方面,一致条件下,被试辨别力d'为1.60±0.47,反应标准c为0.41±0.50;不一致条件下,被试辨别力d'为1.89±0.32,反应标准c为0.47±0.34。辨别力d'差异显著(t=-2.244,P=0.040,Cohen'sd=0.72),反应标准差异不显著(t=-0.99,P=0.33)(见表1)。

表1 动作条件下被试反应结果表(M±SD)Table1 Main Characteristics of the Participants’Reaction(M±SD)

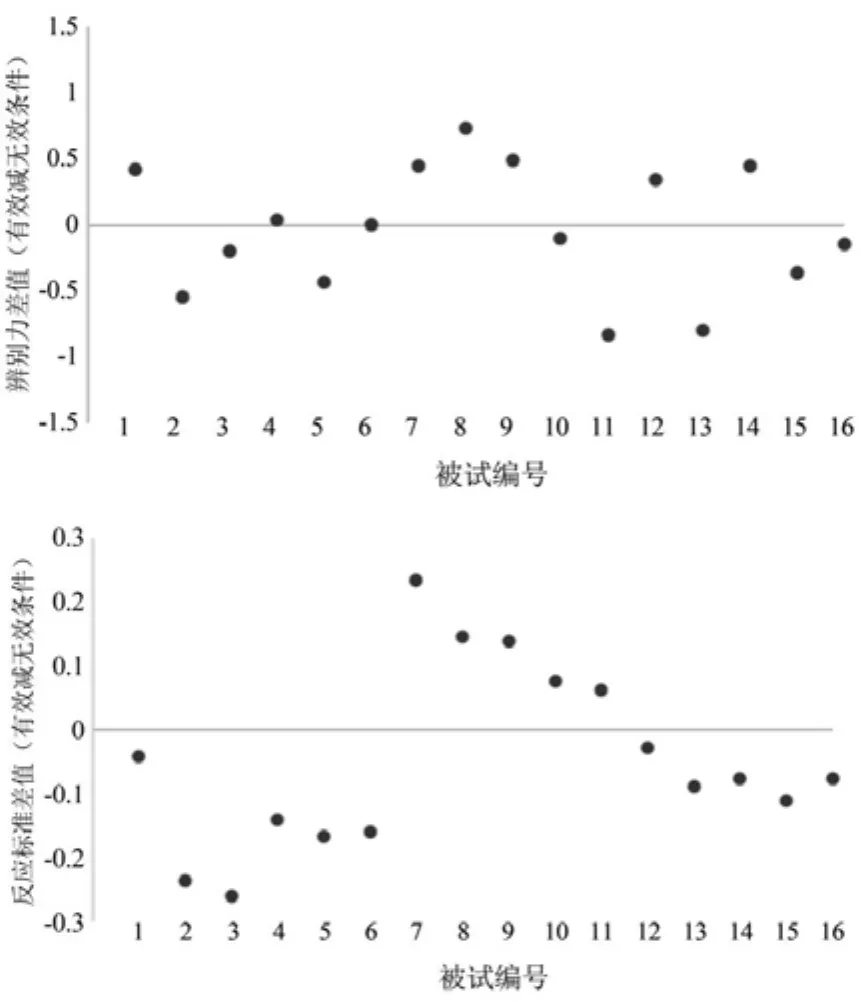

将被试在2种条件的信号检测论指标(辨别力d'与反应标准c)分别做差,在辨别力差值图中,多数的数据均位于0轴的下方,说明辨别力d'整体上体现出变小的趋势;但反应标准c的差值图中,数据点较为平均地分布于0轴上下(见图3)。说明被试在一致条件下,辨别力d'变小,反应标准c没有特定趋势变化。因此,该结果证明自主动作引起了被试感知衰减,但自主动作对于反应标准没有影响。

图3 2种条件下的辨别力差值与反应标准差值散点图Figure3 The Different of Discriminationd'and Response Criterion in Two Conditions

2.2 控制条件部分

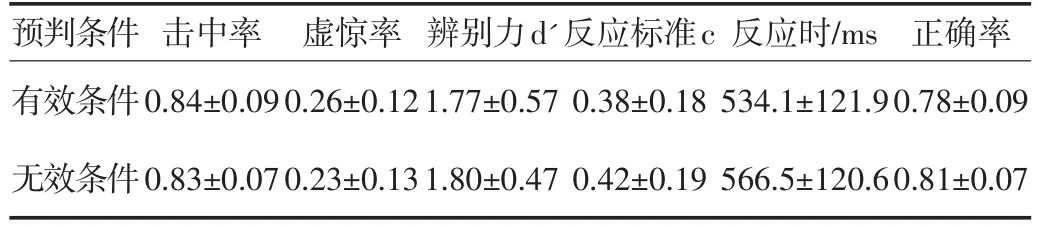

预判的有效性是本部分的2种试验条件:预判有效与预判无效,被试需要在2种条件下完成试验任务。在有效条件下,被试反应的正确率为0.78±0.09,反应时为(534.1±121.9)ms;而在无效条件下,被试反应的正确率为0.81±0.07,反应时为(554.0±98.2)ms。反映正确率的差异边缘显著(t=-1.98,P=0.066,Cohen's d=0.041),反应时的差异不显著(t=-1.123,P=0.28)。在信号检测论指标中,有效条件下,辨别力d'为1.77±0.57,反应标准c为0.38±0.18;在无效条件下,辨别力d'为1.80±0.47,反应标准c为0.42±0.19。辨别力d'(t=-0.243,P=0.81)和反应标准c(t=-1.27,P=0.22)在2种条件下的差异均不显著(见表2)。

表2 控制条件下被试反应结果表(M±SD)Table2 Main Characteristics of the Participants’Reaction(M±SD)

将控制条件部分得到的数据进行处理后,获取2种条件下的辨别力d'和反应标准c,然后将其做差。与图3相比,图4的辨别力d'差值图的形态完全不同,整体没有体现出特定的变化趋势,说明预判不足以影响被试的辨别力d';图4的反应标准差值与图3较为相似,数据平均地分布于0轴两边,说明预判也无法引起反应标准c的变化。因此,被试在控制条件部分没有发生感知衰减,说明预判无法引起感知衰减(见图4)。

图4 2种条件下的辨别力差值与反应标准差值散点图Figure4 The Different of Discriminationd'and Response Criterion in Two Conditions

3 讨 论

本研究采用改进的试验范式,结合信号检测论[30]对自主动作是否可以引起感知衰减进行了探索,结果证明自主动作可以引起对物体运动方向一致性的感知发生衰减。本研究还进一步证明了该衰减具有以下特点:(1)该衰减具有特异性,只有自主动作所对应的效果发生了感知上的衰减;(2)该衰减确实发生在感知层面,因为自主动作条件下辨别力d'显著变小,而反应标准c没有显著变化。

3.1 研究范式的改进与有效性

本研究对经典范式的改进可以概括为2个方面:试验设计改进和测试指标改进。在试验设计上,区别于经典范式[17],本研究将自主动作数量由1个增加至2个,被试通过学习阶段掌握2个自主动作和它们效果的对应关系。在测试阶段,分离自主动作和对应效果,将2个自主动作和2个效果随机组合。自主动作和效果可能一致或不一致,比较2种情况下被试感知加工的指标,就可以验证自主动作是否可以引起感知衰减。以上设计排除了经典范式中的大部分潜在干扰因素[28]。但是,有一项干扰因素依然无法排除,即预判的有效性[34-35],为此,本研究增加了控制条件部分,分离预判的有效性,从而排除其可能的干扰。在测试指标上,通过引入信号检测论,针对反应正确率指标的不足进行改进。根据信号检测论,被试反应的准确率同时受到辨别力d'和反应标准c影响[36]。其中,d'代表被试对信号和噪音的辨别能力,它和被试对信号和噪音的内部表征大小有关;而反应标准c代表被试对反应的倾向性,两者共同决定被试的反应[30]。通过引入以上2个信号检测论指标,可以有效分离影响正确率的2个因素,进而判断被试究竟是在感知加工上发生了衰减,或仅仅是反应标准发生了变化。

本研究的结果表明,所采用的改进方法有效,改进的范式确实有效地引起了感知衰减。本研究中引入的信号检测论指标可以拓展到对已有研究成果的再次解释[16-17],一旦充分理解辨别力d'和反应标准c所对应的含义,即可将其方便地融入新的研究中。但是,对于该领域的神经影像学研究而言,目前还没有同信号检测论结合运用的实例,后续研究可以考虑在该领域的神经影像学研究中融合信号检测论的行为指标,以在一定程度上解决一直存在于该领域的神经影像学研究结论和行为研究相互割裂的问题[13-14,27],以便更好地解决该领域中不断出现的新问题。

3.2 自主动作可以引起感知衰减

本研究通过对经典试验范式进行改进,发现被试执行自主动作后,会在加工相应效果的感知过程中发生变化,体现为辨别力d'显著降低,但是反应标准c无显著变化。以上结果说明,自主动作可以引起对刺激的感知发生衰减,具体在本研究中,即对运动方向的一致性感知发生衰减,以上衰减现象可以通过图2直观反映。本研究中,被试在2种条件下的反应正确率虽然没有显著差异,但实际上P值达到边缘显著,效应量d达到了中等效应量,这说明经典范式中所采用的行为指标,在一定程度上可以反映感知发生的衰减,但其敏感性和特异性不如信号检测论指标。

最近的一项研究中发现了有趣的现象,自主动作在特定的情况下不再引起感知衰减,反而引起感知增强[17]。该研究成果和本研究结论存在一定的矛盾,其成因可能是多方面的:(1)该研究自主动作效果的强度设定接近阈限,这种设定条件极为苛刻,而本研究中的刺激强度较为适中,当刺激强度接近阈限时,感知觉加工可能存在某种特殊的机制;(2)该研究所使用的刺激为听觉刺激,而本研究使用的是视觉材料;(3)该研究使用的测试任务侧重于感觉,而本研究的测试任务侧重于知觉加工。本研究所采用的研究素材与试验任务与一项研究类似[28],但是在该研究中存在中性条件,而本研究中只有一致和不一致2种条件。中性条件的加入使得结果的解释变得复杂,不利于专注于讨论自主动作对感知觉的影响。此外,该研究中可能混淆了刺激反应一致性(stimulus-response compatibility,SRC)的干扰[37-39],并且该研究范式如同经典范式一样,无法排除预判的干扰,因为被试依然会对动作效果进行预判,这种预判的有效性可能会对感知加工产生影响[34-35,40-41]。所以,本研究选择增加控制条件部分的方法对预判因素进行控制,单独探讨预判是否会引起感知衰减,尽可能排除其可能的干扰。需要指出的是,本研究所采用的增加控制条件部分仍存在一个缺陷,即无法排除预判和自主动作的交互作用可能引起感知衰减。但这样的猜测意义不大,因为从逻辑上考虑,完全脱离了预判的自主动作是不可能存在的,毕竟自主动作的定义就是基于对效果的预期而产生的动作。

3.3 预判无法引起感知衰减

被试在控制条件部分的学习阶段,掌握线索和RDK灰色圆点运动方向的对应关系。被试在测试阶段中,对RDK中是否存在运动方向一致的一组灰色圆点进行判断。当线索提示有效,即预判有效的条件下,被试的判断准确率下降,并达到边缘显著,计算发现其效应量极小。可以确定的是,这种准确率的下降不可能是感知衰减,因为信号检测论指标中的辨别力d'没有显著变化[36]。合理的推测为这种准确率的下降可能是反应标准c的变化所导致的,但是数据表明被试的反应标准c也没有显著变化,说明被试反应的倾向性没有显著变化[36]。综合以上情况可以推测,准确率下降可能有2种成因:边缘显著且效应量极低,说明该变化可能为假阳性;线索提示的存在可能是其他机制影响了反应的准确率[42-43]。

本研究在控制条件部分没能发现感知衰减现象,说明预判的有效与否不足以作为干扰因素产生感知衰减,排除了预判有效性引起感知衰减的可能性,综合动作条件部分的结果,进一步证明了自主动作可以引起感知衰减,而非预判。

4 结论

(1)自主动作可以引起对物体运动方向一致性的感知发生衰减;(2)这种衰减具有特异性,只会发生在自主动作所对应的效果上;(3)预判的有效性无法引起感知发生衰减。