不锻炼诱因、锻炼自我效能与自主健身行为的关系研究:横向与纵向研究的证据

2018-12-05及化娟李亚辰

靳 明,王 静,及化娟,李 伟,李亚辰

诱因作为帮助解释和预测重复性健康行为的变量[1],起初被运用在对戒烟行为的预测。对于戒烟者来说,吸烟是一种非健康的成瘾行为,容易出现复发状况,即吸烟者在戒烟期间,身心反应、同伴吸烟等诱因对个体诱惑越大,就会有吸烟复发的欲望,减少或退出戒烟行为。因此,在戒烟领域,吸烟诱因对戒烟这种非健康行为有负向的预测。随后,诱因开始运用到锻炼行为领域,被称为不锻炼诱因。不锻炼诱因,是指诱发个体具有减少或退出锻炼行为欲望的因素[2]。在不锻炼诱因的测量上,H.A.HAUSENBLAS等[2]专门编制了不锻炼诱因量表对不锻炼诱因进行测量,包含情感维度和竞争维度。其中,情感维度是指在锻炼中的若干负面情感,负面情感会促使人们逃离与此情感相关的行为,其理论来源为计划行为理论中的态度维度[3];竞争维度是指与锻炼行为竞争、替代的若干事件,其理论来源是跨理论来源的决策平衡维度,即人们在行为前会进行利益和代价的评价,当多个行为需要人们选择时,人们会选择利益更大、代价更小的行为,退出利益更小、代价更大的行为。L.PENCES[4]也提到了不锻炼诱因测量的重要性,但认为目前的不锻炼诱因的测量还需完善和细化。在不锻炼诱因的结果变量上,有研究认为,不锻炼诱因有助于理解、预测和解释锻炼行为[2],不锻炼诱因与舞蹈运动类型的锻炼活动有显著负向影响[5],不锻炼诱因对身体活动水平有显著的影响[6]。也有研究将对不锻炼诱因的前置因素进行了研究,认为动机和自我损耗角度是有助于人们抵制不锻炼诱因。但总的说来,不锻炼诱因的相关研究较少,尤其将不锻炼诱因与其他相关因素整合在一起分析对锻炼行为的研究鲜见[7]。

自我效能,是指人们对于完成行为任务拥有的自信心程度;诱因,是指在中等困难情况下,促使个体具有参与一个特定行为的欲望程度[2,8]。而信心和欲望往往是被研究者共同关注的[9-10]。自我效能反映了完成行为任务的信心程度,诱因则反映了趋向于追求一种行为或躲避这种行为获得的利益带来的欲望满足程度[11]。当个体尽管认为完成这种行为有信心,但不能获得利益带来的欲望满足时,并不能更好地促进该项行为。反之,尽管个体认为该行为的参与能够带来欲望满足,但没有完成的信心,同样会影响行为的坚持程度。因此,二者共同影响行为的发生,缺一不可。

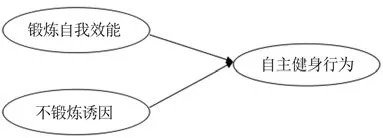

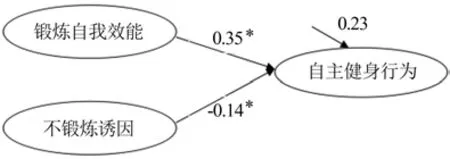

在时间序列上,自我效能与诱因往往同时产生。一项回归分析表明,自我效能变化贯穿整个运动阶段,而在整个锻炼阶段,诱因与自我效能均存在相关关系。自我效能与诱因被视作并列的2个同等重要的伴随变量[8]。国外有研究将锻炼自我效能和不锻炼诱因整合在一起,通过实证分析二者对锻炼行为的影响[6]。H.A.HAUSENBLAS等[12]也认为,随着不锻炼诱因降至最低,锻炼自我效能将升至最大。但目前,国内尚无研究者对不锻炼诱因与锻炼自我效能进行整合的实证研究。相对于更为宽泛的锻炼行为概念,自主健身行为对于人体的身心效应具有更多的益处,自主健身行为逐渐得到更多的关注[13-15],那么,不锻炼诱因是否和锻炼自我效能整合在一起对中国人群自主健身行为进行预测呢?这是本文第一个假设,采用横向设计得出模型(见图1)。

图1 锻炼自我效能、不锻炼诱因与大学生自主健身行为的关系:横向设计Figure1 Relationship Between Exercise Self-efficacy,No Exercise Incentives and College Students'Autonomous Fitness Behavior:Horizontal Design

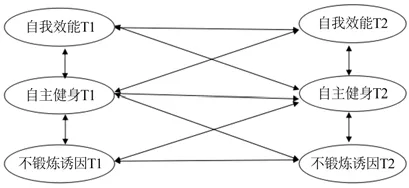

应该指出的是,国外研究者尽管分析了锻炼自我效能和不锻炼诱因对锻炼行为的影响,但采用的是横向设计,缺乏纵向的交叉滞后设计的研究,这影响了研究的全面性和准确性。从理论上而言,锻炼自我效能和不锻炼诱因不仅能预测自主健身行为,自主健身行为也能够预测自我效能和不锻炼诱因。班杜拉自我效能理论认为,自我效能与成就行为、成绩行为相互促进[16-17],自我效能与自主行为存在显著相关[18-19]。因此,锻炼自我效能与自主健身行为之间可能存在相关预测的关系。

不锻炼诱因和自主健身行为之间可能也存在相互预测的关系。个体受到不锻炼诱因的诱惑越大,越容易被吸引减少或退出锻炼。自主性的行为模式有助于提高兴趣和动机,坚定信念[20],而坚定的信念能够抵制各种诱惑[21],因此,自主健身行为水平越高,越有参与健身行为的自主动机和坚定信念,能够增强来自外界的诱惑的抵制,因而可能被不锻炼诱因的吸引减小。

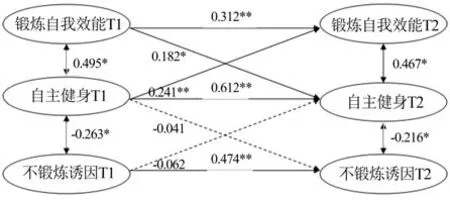

根据以上理论,提出第二个假设:大学生锻炼自我效能、不锻炼诱因与自主健身行为相互促进。采用纵向交叉滞后设计得出模型(见图2)

图2 锻炼自我效能、不锻炼诱因与大学生自主健身行为的关系:纵向设计Figure2 Relationship Between Exercise Self-efficacy,No Exercise Incentives and College Students'Autonomous Fitness Behavior:Vertical Design

1 不锻炼诱因量表的编制

由于国内尚无不锻炼诱因量表,需要重新编制和验证。以H.A.HAUSENBLAS等[2]的不锻炼诱因量表(Temptation to Not Exercise Scale)为基础,请2名英语专业教师经过多次的翻译转换,务求语言的等值。原量表为双维度模型,共10个条目,包括情感(affect)维度和竞争(competing)维度,量表得分越高,个体感知的不锻炼诱因越高。情感维度实质反映了在完成锻炼任务过程中自我情感体验对个体锻炼行为趋向性的吸引;竞争维度实质反映了与锻炼行为竞争的事件对个体锻炼行为趋向性的刺激和吸引。

情感维度包括“锻炼中我感到生气”“锻炼中我感到不满足”“锻炼中我感到孤独”“锻炼中我感到有压力”和“锻炼中我没有感到明显的健康效果”5个条目;竞争维度包括“过于懒惰”“没有时间”“过多忙于家务”“过于繁忙”“过多忙于工作”5个条目。但该量表条目较少,可能对不锻炼诱因的全面性考虑不够,在征求2名心理学教授、8名高校体育教师和部分大学生意见和建议后,做出如下调整:(1)在情感维度,基于锻炼情绪诱导量表、竞赛状态焦虑量表,增加了焦虑、沮丧、疲惫和厌倦;(2)在竞争维度,根据中国大学生实情,首先将“忙于工作”删除,改为“过多忙于课外功课”,将“懒惰”改为“运动惰性”,其次,增加了过多忙于“上网聊天”“电子游戏”“看电影电视”“逛街购物”“兼职打工”“社团活动”“下棋打牌”“郊游旅游”“恋爱约会”“聚会聚餐”“听歌唱歌”11个竞争事件,这些事件可能也是吸引大学生在课余时间与健身活动竞争进行的休闲活动,形成不能自主健身的重要外在情景诱因。

基于以上考虑,初步形成了23个条目的初始量表,询问大学生,“在以下17个情景中,请填写最近1周内各个情景诱使你减少或退出自主健身的程度”,使用7分制自评式量表,1表示最低级,7表示最高级。

1.1 量表条目的区分度分析

以130名大学生为样本,对初始量表进行了区分度分析,运用临界比率的方法,将各条目得分前27%者为高分组,后27%为低分组,每个条目进行高低2组平均数的差异显著性分析,将临界比率没有达到显著性水平的条目排除。结果显示,情感维度的“感到孤独”,竞争维度的“过多忙于恋爱约会”“过多忙于社团活动”和“过多忙于家务”3个条目不符合量表编制标准,予以删除。最后,形成1个含20个条目的量表,其中情感维度8个条目,竞争维度各12个条目。

1.2 量表效度分析

从286名大学生中随机抽取143名学生为样本,对区分度分析后剩下的20个条目进行探索性因素分析,进行Bartlett球形检验。结果显示,KMO值为0.86,表明条目间有共同因素存在,适合做因素分析。采用最大正交旋转法,在抽取因素时,抽取特征值大于1的因素共有2个(特征值大于1,累积贡献率58.82%),分别命名为情感诱因和竞争诱因。初步验证了不锻炼诱因量表情感与竞争2个维度的构想。

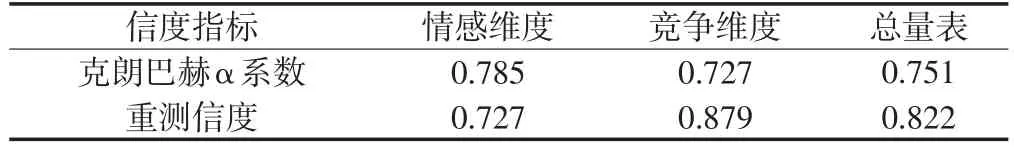

1.3 量表信度分析

常见的信度分析方法有内部一致性信度、再测信度和分半信度等,本研究采用克隆巴赫系数和重测信度进行信度分析。用修订后的最终量表对286名大学生中其余的143名进行内部一致性检验,随机抽取286名大学生中30名进行再测度检验,2次间隔时间为2周。

结果显示,情感维度、竞争维度以及总量表的克朗巴赫α系数和重测系数达到0.7以上,符合心理测量学的要求,说明该量表的内部一致性较好,具有较好的稳定性(见表1)。

表1 不锻炼诱因量表的信度分析Table1 The List of Reliability for the None Exercise Inducement Scale

2 测试对象与工具

2.1 测试对象

采用整体随机抽样方法,选取石家庄市4所大学800名大学生为样本,2017年9月(T1)进行测查学生,2017年12月(T2)再次测查,有效被试者746人,其中男生351人,女生395人,大一、大二、大三分别为278人、262人、206人,平均年龄为(19.76±1.68)岁。

2.2 测试工具

2.2.1 不锻炼诱因量表 由情感诱因、竞争诱因2个维度构成,共20个条目,使用7分制自评式量表,1表示最低级,7表示最高级,得分越高,大学生不锻炼诱因感知越大。以1 348名大学生为样本,验证性因素显示,x2/df=4.033,RMSEA=0.036,CFI、NFI、IFI和GFI均大于0.9,量表各维度克隆巴赫α系数为0.795、0.828和0.763。

2.2.2 锻炼自我效能量表 根据RENNER和SCHWARZER的锻炼自我效能量表,含行动自我效能、应对自我效能和恢复自我效能3个维度,共18个条目,得分越高,大学生锻炼自我效能越高。采用李克特7点量表,从1(根本不相信)到7(完全相信)。该量表已在中国文化背景下通过信效度检验[22]。本研究验证性因素显示,x2/df=4.851,RMSEA=0.053,CFI、NFI、IFI和GFI均大于0.9,各维度克隆巴赫α系数分别为0.854、0.821和0.795。

2.2.3 自主健身行为量表 采用房蕊[13]的青少年自主健身行为量表,含自我决定感、自主支持感和自我调节SOC策略3个维度,共43个条目,该量表的信度和效度已在中国青少年样本中得到验证。本研究验证性因素显示,x2/df=4.324,RMSEA=0.041,CFI、NFI、IFI和GFI均大于0.9,各维度克隆巴赫α系数分别为0.762、0.793和0.842。

2.2.4 数据分析 运用SPSS16.0和Amos17.0对数据进行分析。

3 研究结果

3.1 各变量描述性统计及相关分析

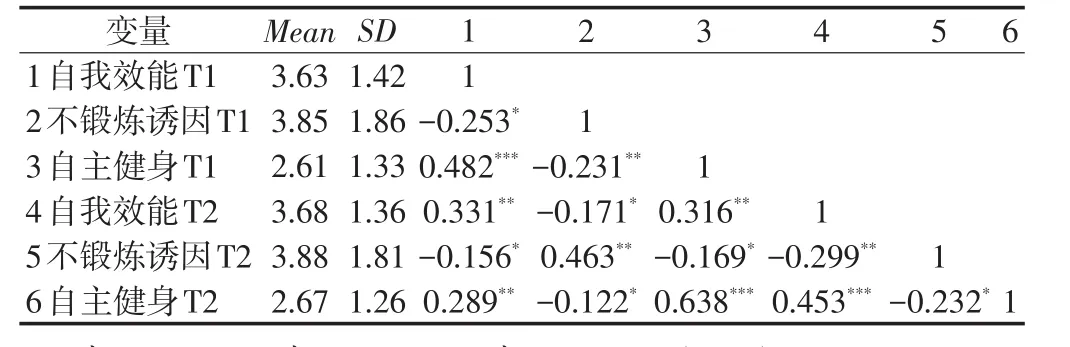

结果显示,多数变量间的相关关系呈现低度到中度的相关,自我效能与不锻炼诱因之间存在负相关关系,与自主健身行为之间存在正相关关系,不锻炼诱因与自我效能和自主健身均存在负相关关系。总体来看,大学生不锻炼诱因越小,自我效能越高,自主健身行为程度越高(见表2)。注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001(下同)

表2 各变量描述性统计及相关分析Table2 Descriptive Statistics and Correlation Analysis of Each Variable

3.2 横向研究设计分析

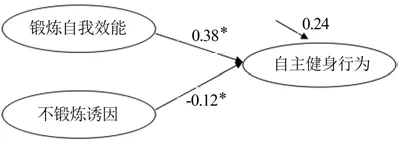

在相关分析的基础上,依据图1模型,将大学生性别、年龄作为控制变量,构建了T1和T2 2个时间点锻炼自我效能和不锻炼诱因对自主健身的预测模型。图中路径数据通过SEM分析获得,在模型进行识别(Model identification)时,通过模型进行识别(Model identification)得出结果。T1时间:x2/df=4.11,RM⁃SEA=0.042<0.08,CFI、NFI、RFI、IFI和GFI均达到0.9以上;T2时间:x2/df=3.75,RMSEA=0.036<0.08,CFI、NFI、RFI、IFI和GFI均达到0.9以上。说明,设定的模型参数估计与实际数据模拟良好。

结果显示:T1时间段,锻炼自我效能正向显著预测大学生自主健身行为,不锻炼诱因负向显著预测大学生自主健身行为,相较之下,锻炼自我效能的预测效应更高(见图3);T2时间段,锻炼自我效能和不锻炼诱因同样均能正向和负向显著预测大学生自主健身行为,相较之下,锻炼自我效能的预测效应仍然更高(见图4)。总之,在T1和T2 2个时间段,锻炼自我效能和不锻炼诱因均能正向和负向显著预测大学生自主健身行为。

图3 T1时间锻炼自我效能、不锻炼诱因与大学生自主健身行为的关系:横向设计Figure 3 Relationship Between Exercise Self-efficacy,No Exercise Incentives and College Students'Autonomous Fitness Behavior in T1 Time:Horizontal Design

图4 T2时间锻炼自我效能和不锻炼诱因与大学生自主健身行为的关系:横向设计Figure4 Relationship Between Exercise Self-efficacy,No Exercise Incentives and College Students'Autonomous Fitness Behavior in T1 Time:Horizontal Design

3.3 纵向交叉滞后设计

表2的相关分析显示,前测T1时间锻炼自我效能与后测T2时间锻炼自我效能之间的相关显著,T1不锻炼诱因和T2不锻炼诱因之间的相关显著,T1自主健身行为和T2自主健身行为的相关显著,这表明大学生锻炼自我效能、不锻炼诱因吸引和自主健身行为在3个月内表现出一定的稳定性。

T1锻炼自我效能与T1自主健身行为相关显著,T2锻炼自我效能与T2自主健身行为相关显著。T1、T2的不锻炼诱因,也分别与T1、T2的自主健身行为相关显著,这表明,锻炼自我效能、不锻炼诱因与自主健身行为的同时性相关显著。同时,前测T1锻炼自我效能和后测T2自主健身行为的继时性相关显著,前测T1自主健身行为和后测T2锻炼自我效能的继时性相关显著。前测T1不锻炼诱因和后测T2自主健身行为的继时性相关显著,前测T1自主健身行为和后测T2不锻炼诱因的继时性相关显著。

上述结果表明,锻炼自我效能、不锻炼情景诱因与自主健身行为之间存在一定的关系,各变量存在同步相关性和跨时间的一定稳定性,符合进行交叉滞后设计的基本假设。在以上分析基础上,依据图2模型,将大学生性别、年龄作为控制变量,构建了锻炼自我效能和不锻炼诱因与自主健身的相互预测关系模型,图中路径数据通过SEM分析获得,在模型进行识别(Model identification)时,通过模型进行识别(Model identification)得出结果:x2/df=4.112,RMSEA=0.036<0.08,CFI、NFI、RFI、IFI和GFI均达到0.9以上,说明设定的模型参数估计与实际数据模拟良好(见图5)。

图5 T1和T2时间锻炼自我效能、不锻炼诱因与自主健身的的关系:纵向设计Figure5 Relationship Between Exercise Self-efficacy,No Exercise Incentives and College Students'Autonomous Fitness Behavior in T1 and T2 Time:Vertical Design

首先,考察前测T1锻炼自主效能、不锻炼诱因,对后测T2自主健身行为的预测效应。将前测锻炼自主效能和前测不锻炼诱因作为自变量,后测自主健身行为作为因变量,结果表明,前测锻炼自我效能能够显著正向预测后测自主健身行为,前测不锻炼诱因对后测自主健身行为没有显著预测效应。

其次,考察前测T1自主健身行为,对后测T2锻炼自我效能和不锻炼诱因的预测效应。将前测自主健身作为自变量,后测锻炼自我效能和不锻炼诱因分别作为因变量,结果表明,前测自主健身行为对能够正向显著预测后测锻炼自我效能,前测自主健身行为对后测不锻炼诱因没有显著预测效应。

总结之,锻炼自我效能与自主健身行为之间能够跨时间相互预测,但是不锻炼诱因与自主健身行为之间不能跨时间相互预测。

4 讨论

4.1 大学生锻炼自我效能、不锻炼诱因与自主健身行为的关系:横向研究

4.1.1 大学生锻炼自我效能、不锻炼诱因对自主健身行为的影响 锻炼自我效能与不锻炼诱因、自主健身行为之间存在显著相关关系(见表2),证实大学生在锻炼中,随着锻炼自我效能的提高,对不锻炼诱因的感知降低,自主健身行为增加。

2个时间点T1和T2的横向研究显示:大学生锻炼自我效能与不锻炼诱因存在负相关关系,即随着锻炼自我效能的增加,大学生对于不锻炼诱因的感知程度减少;大学生锻炼自我效能对自主健身行为具有积极正向预测,这与自我效能理论一致。认为,自我效能是行为动因的中心机制,通过动机对行为、情绪过程发生影响,并影响个体在行动中的主动程度[23]。大学生在锻炼中对完成锻炼越是具有信心,越相信能够坚持锻炼,越能感知到尽管能够实现锻炼任务,与锻炼目标的实现越接近,越容易被激励加强健身行为,越容易具有健身自主型动机,自主健身行为水平提高。

不锻炼诱因越高,越容易减少甚至退出自主健身行为,即对自主健身行为有显著负向影响。竞争维度之所以能够与体育锻炼竞争,吸引大学生退出坚持锻炼,可能源于“利益-代价”的对比。当大学生面临竞争维度诱惑时,会认为这些外在情景诱因中的竞争性行为具有更多、更快的收益,且具有更小成本,能得到更多、更快的满足。如与健身行为能量消耗、带来疲劳伤痛的生理成本相比,运动惰性竞争性行为付出的能量消耗和带来的疲劳伤痛等生理成本更少;再如,与健身行为需要付出场地器材费用等经济成本,需要同伴等人际成本以及带有一定紧张竞赛的心理成本相比,手机上看电影、玩电子游戏等竞争性行为的经济成本、人际成本较少,而且在产出上,感觉更加轻松愉快。总之,尽管健身行为有诸多益处,但是运动惰性、电子游戏等也有相应甚至更多的益处。

业余时间适度忙于电子游戏、课外功课等竞争性事件无可厚非,但过多忙于这些行为,忽视自主健身行为,久之会损害身体健康,长期利益受损。但这些诱因毕竟会给大学生带来即时的利益,这些即时利益对于大学生而言是一种诱惑,对于这些诱惑,大学生有两难选择:(1)不加以认知的自我控制,此时会被这些诱惑吸引,加入到与健身行为相对的竞争性行为中,减少自主健身行为;(2)加以认知的自我控制,抵制这些诱惑。抵制诱惑是自我控制资源的重要任务[24],当个体面临诱惑越大时,越需要启动个体自我控制资源,吸引更大的自控程度以抵制诱惑,抵制诱惑就意味着个体要遵循一定的规则而不屈从于本能的驱动,面临的诱惑越大,越需要高程度的自控。但是,基于自我资源控制理论,人们的自控资源是有限的,此时容易出现自我损耗,导致人们对抵制诱惑的能力有限[25],对自主行为的管理大大减弱[24,26]。因此,大学生面临的不锻炼诱因带来的诱惑越大,越容易导致自我损耗加大,更多地被不锻炼诱因吸引,更多地参与到与健身行为竞争的那些行为(如电子游戏),更少地进行自主健身行为。由此可见,无论哪种选择,竞争维度诱因都会减少大学生自主健身行为。

从情感维度而言,情感诱因越高,即锻炼中负面情感体验越多,此时大学生同样可能有两难选择。(1)对这些负面情感不加以控制。由于避苦是人类的一种本能冲动,为了逃离和避免这些负面情感体验而获得满足,这种本能将会诱使大学生退出健身行为,这与相关研究是一致的。如有研究发现,个体在消极情绪容易阻碍坚持锻炼意向生成,易导致从坚持锻炼退出[22];P.EKKEKAKIS等[27]也认为,心理烦恼会对个体坚持锻炼有消极的影响。(2)大学生在锻炼中努力对负面情感进行自我控制、自我调节。个体对认知自我控制不仅会消耗心理能量,对消极情绪自我调控同样会消耗一定心理能量,由于个体自我控制资源是有限的,这种情感自我调节、控制程度的增强,导致自我控制资源损耗增大[25],反而自控能力下降,越难以控制自我抵制这些负面情绪,也仍然会减少自主健身行为。由此可见,无论哪种选择,情感维度诱因也都会减少大学生自主健身行为。

总之,竞争诱因反映了大学生追求那些与锻炼行为相对的竞争事件带来的短期利益满足的“趋乐”的本能冲动,情感诱因反映了大学生逃避锻炼中负面情感的“避苦”的本能冲动,二者均可以得到短暂利益的满足,因此共同导致了大学生自主健身行为的减少。

本研究与国外相关研究有一致之处,也有不同之处。CLAUDIO R[6]研究表明,不锻炼诱因对锻炼行为有直接显著的预测作用,但将自我效能作为控制变量后,锻炼自我效能对锻炼行为有直接的预测,但不锻炼诱因对锻炼行为的预测作用消失了。本研究显示,将锻炼自我效能作为控制变量的情况下,锻炼自我效能对自主健身行为有显著的预测,不锻炼诱因也能够负向影响大学生自助健身行为,原因可能在于以下3点。(1)本研究对不锻炼诱因量表进行了修订,增加了较多的条目,与国外量表有所不同。(2)国外研究结果变量是锻炼行为,锻炼行为只是说明锻炼的客观时间和强度等,并不能反映出锻炼是否自觉主动。换句话说,当大学生不锻炼诱因较高时,仍然有可能进行较多的受教师或家长控制下的非自主健身行为。本研究结果变量是自主健身行为,自主健身更多反映了受自我情感、认知影响的自觉主动,可能与以情感和认知为表征的不锻炼诱因有更多的关联。(3)国外研究的研究对象是成年人,而本研究研究对象是大学生,由于身心特点仍具有不成熟的特点,可能在面临诱因上被吸引程度更大。

4.1.2 大学生锻炼自我效能、不锻炼诱因对自主健身行为影响效应的比较 横向研究显示,锻炼自我效能与不锻炼情景吸引均对大学生自主健身行为有积极的预测,相较之下,后者对大学生自主健身行为预测效应较低且较为微弱,原因可能在于受到个体自我控制能力的影响。对于自控控制资源系统较低,以及普通群体或自控能力较低的个体而言,面临不锻炼诱因的吸引越大,自我损耗增大,自控能力更低,会导致较低的自主健身行为。但是,对于自控资源控制系统较高,以及自控能力较高的个体而言,具有较多自我控制资源,面临不锻炼诱因时,自我损耗下降不多,对不锻炼诱因带来的诱惑有较强的抵制,并不一定会减少自主健身行为。未来研究可引入自控能力变量为调节变量,分析不锻炼诱因与自主健身行为的关系。

4.2 大学生锻炼自我效能、不锻炼诱因与自主健身行为的关系:纵向研究

4.2.1 大学生锻炼自我效能与自主健身行为之间的关系 与理论假设一致的是,锻炼自我效能与自主健身行为之间跨时间相互预测。锻炼自我效能积极正向预测了自主健身行为。自我效能高的个体认为,努力可以改变自己,容易产生内部归因,因此容易促进自主行为。自我效能低的个体认为,行为结果是由环境和他人决定的,自己无能为力,容易产生外部归因,因此难以产生自主行为。自主健身行为积极正向预测了锻炼自我效能,自主健身行为程度的提高,促进了身体素质、机能和技能,容易满足锻炼中能力的需要,挑战、完成锻炼任务的信心增强,因此锻炼自我效能得以提高。这与非体育领域相关研究一致,如有研究显示,英语写作自我效能与英语写作行为存在跨时间的相互预测关系[28]。

4.2.2 大学生不锻炼诱因与自主健身行为之间的关系 与理论不一致的是,不锻炼诱因与自主健身行为之间不能跨时间相互预测。原因可能在于,不锻炼诱因作为一种外在刺激因素,动态性、主动性相对较低,难以主动、积极地跨时间预测大学生自主健身行为。锻炼自我效能作为一种内驱力因素,具有相对较高的动态性和主动性,能够主动、积极地跨时间预测大学生自主健身行为。另外,按照自控资源控制理论,当大学生面临不锻炼诱因较大时,由于多年来受到体育锻炼正面价值的教育,也大多知道不锻炼诱因带来的即时利益是一种诱惑,因此往往采用自我控制策略抵制这些诱惑,此时与自主健身行为的相互预测是通过自我损耗机制实现的。不锻炼诱因感知越大,需要自我控制越强,但是却越容易产生自我损耗,导致自控能力越容易下降,导致低自主健身行为。高自主健身行为,反映了大学生健身的高自主情景,而自主情景不容易产生自我损耗[29]。反之,低自主健身行为反映了大学生健身的高控制情景,在控制情景下大学生被动参与健身行为,在被动情景下容易产生自我损耗,自控能力下降,容易被不锻炼情景诱因吸引。因此,自主健身行为水平对不锻炼情景性诱因可能也有积极预测。但是,本文研究表明,不锻炼诱因与3个月之后的自主健身行为之间不能相互预测,原因可能在于,自我损耗对主动性行为和心理的效应往往是短暂、即时的,通过睡眠或休息能够很快恢复到正常状态[30-31]。因此,不锻炼诱因与2个月之后的自主健身行为难以相互预测,也许不锻炼诱因与自主健身行为的相互预测只能是同时性的。

研究结果提示,如果目的是为了短期、尽快使大学生进行自主健身行为,除了增强自我效能,降低不锻炼情景诱因也是一种策略。尽管整体上不锻炼诱因对自主健身行为的预测效应不高,但不排除对于自控能力较低者影响可能较大。如果目的是为了促进大学生长期的自主健身行为,降低不锻炼诱因并不能起到实质效果。重要的是,可从言语说服、替代经验、行为的成败经验等策略提高锻炼自我效能。

减少不锻炼诱因对大学生自主健身行为的消极影响,首先是预防策略,努力不形成不锻炼诱因,因为医学常识告诉我们,预防远比治疗、补偿重要。在竞争维度上,教育工作者不仅要对给予大学生健身行为正面价值的教授,尤其要给予长期价值信念的植入、熏陶,同时要引导大学生业余时间对学习活动、休闲活动进行合理安排,以免过多的竞争性行为诱发健身行为的减少。在情感维度上,应对锻炼中负面情感的原因应具体情况具体分析。如锻炼中身心疲惫感,可能是学生锻炼强度、锻炼时间不当等外在因素造成的,可根据学生情况科学量化锻炼强度和时间;锻炼中压力过大,可能是由于锻炼中过于注重与他人竞争的外在目标,忽视了锻炼中自我技能提高、自我健康成长的内在目标,可引导学生对内在目标的追求;锻炼中出现沮丧的负面情感,可能是锻炼任务制定过高造成的,可根据学生差异重新编制锻炼计划和锻炼任务。

其次是补偿和治疗策略,可分为2部分。(1)学生的内在自我控制。对于自控资源丰富、自控能力强的学生,应该保持和加强这种能力;对于自控能力较弱的学生,一旦不锻炼诱因形成,学生将面临两难选择,无论自我控制还是不控制均会导致自主健身行为的减少。正确的策略是自我控制,同时对自我控制造成的自我损耗加以补偿,方法有榜样启动、自我肯定[32]和自主动机[33]等。(2)环境的外在干预。教师、家长及相关教育部门可从外在环境的干预帮助他们抵制这些不锻炼诱因带来的诱惑,如适当奖惩策略[34]、意义改变策略[35]、乐观期待与计划策略[36]和锻炼承诺策略[37],这些策略可以不同程度地减少不锻炼诱因对学生的诱惑程度,减少这些诱惑对自主健身行为的消极影响。

5 结论

(1)不锻炼诱因与自主健身行为之间存在负相关关系,锻炼自我效能与自主健身行为之间存在正相关关系。(2)在横向研究中,锻炼自我效能和不锻炼诱因对大学生自主健身行为均有显著的预测,相较之下,不锻炼诱因的预测效应较小。这为锻炼自我效能和不锻炼诱因影响自主健身行为提供了横向的证据。(3)在纵向研究中,锻炼自我效能对自主健身行为能够跨时间相互预测,这为锻炼自我效能与自主健身行为之间相互影响的关系提供了纵向的证据。不锻炼诱因对自主健身行为不能跨时间相互预测,不能为不锻炼诱因与自主健身行为之间相互影响的关系提供纵向证据。