下颌下腺良性肿瘤部分腺体切除术的临床研究

2018-11-29谭艳林陈凯瑞危由春曹钟义严俊峰邱嘉旋

张 强,谭艳林,陈凯瑞,危由春,曹钟义,严俊峰,章 杰,邱嘉旋

(南昌大学第一附属医院口腔颌面外科,南昌 330006)

微创外科(MIS)是通过微小创伤或微小入路,完成对人体内病变、畸形、创伤的灭活、切除、修复或重建等外科手术操作,以达到治疗目的的医学科学分支,其特点是对患者的创伤明显小于相应的传统外科手术[1]。腮腺良性肿瘤部分切除术的成功,可推测下颌下腺部分切除术可能也适合下颌下腺良性肿瘤的治疗[2-4],这也更符合微创手术的要求。但是目前国内对下颌下腺良性肿瘤部分切除术的报道较少[5],其适应证、禁忌证及手术优点也无较深入探讨。本研究针对下颌下腺手术的可行性、安全性、优势、适应证进行研究,现将结果报道如下。

1 资料与方法

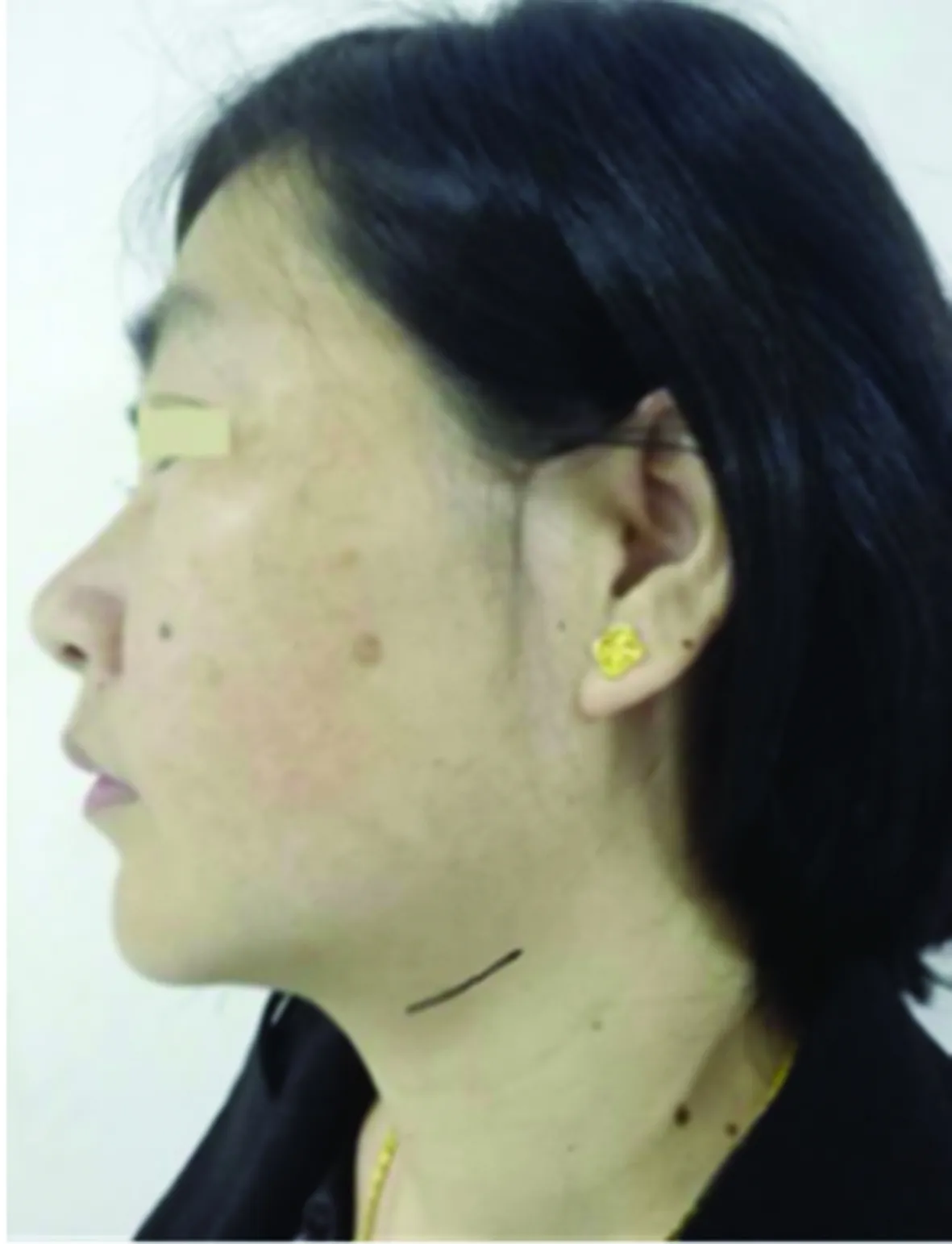

1.1一般资料 南昌大学第一附属医院口腔颌面外科的下颌下腺原发良性肿瘤患者33例,患者经术前CT检查及细针穿刺细胞学检查初步诊断为下颌下腺良性肿瘤(图1)。分为2组,A组12例接受肿瘤及瘤周下颌下腺腺体部分切除术,即下颌下腺部分切除术;B组21例为对照组,接受常规的肿瘤加下颌下腺切除术。A组男5例,女7例,年龄21~62岁,中位数42.3岁;B组男11例,女10例,年龄24~71岁,中位数45.3岁。全部患者术前行CT检查和细针穿刺细胞学检查,术前初步诊断为下颌下腺良性肿瘤。术中行快速冰冻活检,由2名高年资病理医生进行诊断证实为良性肿瘤。术后2组病理检查结果证实为下颌下腺良性肿瘤。本研究由南昌大学第一附属医院医学伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

1.2手术方法 A组术式:常规消毒铺巾,距下颌骨下缘2.0 cm处,自下颌角下前方向作一长约3.0~5.0 cm的弧形切口。沿切口切开皮肤、皮下组织、颈阔肌及颈深筋膜浅层。选择行下颌下腺部分切除术的患者肿瘤常位于腺体尾部或外侧(图1),因此手术切口稍偏下(图2),切开颈阔肌后直接切开颈深筋膜浅层,可不用分离解剖面神经下颌缘支,避免其损伤。沿颈深筋膜浅层在腺体下界解剖分离,显露颌下腺及肿瘤,沿颌下腺肿瘤周围0.5~1.0 cm,解剖周围的正常腺体组织,进行肺叶式切除(图3)。如果可能的话,以保持相对完整性的剩余下颌下腺,防止唾液瘘。下颌下腺管和舌神经未暴露。如遇面动脉及面前静脉到腺体的分支则予以结扎切断,而面动脉及静脉主干不予切断。腺体断端缝扎,防止涎瘘(图4),保留导管。用等渗盐水冲洗创腔并彻底止血后,用丝线逐层缝合颈阔肌、皮下组织和皮肤,术腔内置负压引流。冰冻切片用于鉴别肿瘤的性质。手术中,肿瘤和部分下颌下腺组织摘除作为一个整体,整个过程遵循无瘤原则。当冰冻切片结果识别出恶性肿瘤时,除恶性淋巴瘤外,手术将扩展至整个下颌下腺的移除。当冰冻切片结果确定良性肿瘤,手术结束时仔细封闭切口腺边缘表面,以防止术后涎瘘形成。B 组术式为常规颌下腺全切除术。

1.3观察指标 手术时间:记录每例患者手术开始及结束时间,计算每例所用手术时间。术中出血量:计量每例患者术中出血量。术后面部外形:术后1、3个月由两名医师采用盲法观测面部外形。下颌下腺分泌功能:术前及术后1个月复诊时,唾液的分泌功能检查在早晨、空腹、安静房间里进行,采用坐位。面神经功能、舌神经功能观察:术后1周,1、3个月由两名医师观测有无口角歪斜,有无同侧舌麻木尖。

图1 肿瘤位于下颌下腺尾部(箭头处)

图2 手术切口

图3 解剖周围的正常腺体组织,进行肺叶式切除

图4 腺体断端缝扎

2 结 果

2.1术中情况 术中两组冰冻检查均示良性肿瘤,其中A组明确诊断为多形性腺瘤8例,4例未明确类型;B组冰冻检查明确为多形性腺瘤11例,肌上皮瘤2例,8例未明确类型。所有患者的术后最后诊断是良性肿瘤。其中A组多形性腺瘤11例,基底细胞腺瘤1例;B组多形性腺瘤16例,肌上皮瘤4例,基底细胞腺瘤1例。A组手术时间(51.1±8.6)min,稍短于B组(56.1±10.3)min,两组差异无统计学意义(P>0.05)。B组术中出血量(32.5±11.3)mL,A组术中出血量(28.2±13.3)mL,两组之间差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2术后情况 A组无神经损伤并发症发生,而B组面神经下颌缘支短暂性轻度损伤1例(5%),患者3个月后复诊检查,功能恢复;两组患者均无未发生舌神经损伤。在A组没有患者出现口干,B组患者术后3个月复诊时4例(20%)诉感觉轻微口干。与B组相比较,A组下颌下区凹陷畸形不明显,与对侧基本对称(图5),患者对外形较满意;而在B组下颌下区较对侧凹陷,且手术疤痕稍长。两组患者随访2年均未见肿瘤复发。

图5 术后示患侧下颌下区无明显凹陷

3 讨 论

下颌下腺良性肿瘤是口腔颌面部常见的肿瘤[6],传统的治疗方法是行腺体及肿瘤切除术[7],可产生一系列并发症,如口干症状、暂时性神经损伤、下颌下组织凹陷等[3]。研究者对手术做了一些改进,内镜下经口腔入路可防止皮肤疤痕,获得更好的审美效果,但是这一方法尚未得到推广[8-9]。腺体部分切除术被广泛用于腮腺浅叶良性肿瘤的治疗,与传统的全腮腺浅叶切除术相比,具有手术时间短,减少面部畸形和Frey综合征发生率,以及大部分腺体功能保留[2]。腮腺部分切除术的成功,可推测部分切除下颌下腺可能也适合良性肿瘤的治疗。

下颌下腺部分切除的手术适应证及禁忌证尚无统一的标准。但公认恶性肿瘤为此术禁忌证。有研究认为,腺体保留术对多形性腺瘤的大小或位置没有限制[10-11];RUAN等[12]的纳入标准为位于下颌下腺腺体基部或尾部的原发良性肿瘤。若肿瘤位于腺体的中央,则部分切除后下颌下腺的血管和导管系统的完整性将被破坏。肿瘤如离导管较近,则可能损伤导管。常见情况是良性肿瘤位于下颌下腺外侧并伸入到正常周围组织,此时较易行腺体部分切除。下颌下腺部分切除术的适应证:(1)下颌下腺原发性良性肿瘤;(2)肿瘤位于侧部并远离腺导管。此术的禁忌证建议如下:(1)下颌下腺的恶性肿瘤;(2)肿瘤位于腺体的中心或接近下颌下腺导管。

有研究2008年报道了20例下颌下腺多形性腺瘤行腺体保留术[10-11]。RUAN等[12]对下颌下腺良性肿瘤腺体保留术进行了研究,获得较好的临床效果。本研究中,12例行下颌下腺部分切除术患者虽然手术时间、手术出血量与传统组无明显差异,但是部分切除组患侧腺体有唾液分泌,同时下颌下区塌陷畸形较小,手术切口长度较传统组短,年轻女性患者更易接受。由于采用较传统切口稍下的对切口,且术中直接切开下颌下腺筋膜,不用解剖面神经下颌缘支,所以下颌下腺部分切除组的暂时性面瘫发生率明显较低。

与其他研究者相比,本研究手术切口较常规手术切口稍偏下0.5 cm(图2),先沿颈深筋膜浅层在腺体下界解剖分离,显露颌下腺及肿瘤,沿肿瘤周围0.5~1.0 cm,解剖正常的腺体组织,可进行肺叶式切除,使剩余腺体保留相对完整性,因此也保留了腺体分泌功能。因此下颌下腺良性肿瘤行肿瘤并腺体部分切除较传统方式更容易,出血也相对较少。如遇面动脉及面前静脉到腺体的分支则予以结扎切断,而主干不予切断,可较好地保存血供及回流。

下颌下腺部分切除的安全性是评价该技术的最重要的理论基础。文献[9-11]未发现复发的肿瘤病例。北京大学口腔医院研究结果显示,下颌下腺多形性腺瘤行腺体部分切除的患者,在随访期中位数67.8(41~82)个月内,无肿瘤复发的病例;但是认为5~6年的随访期相对较短的,长期的随访是必要的[5]。

目前看来部分腺体切除术比传统的腺体全切除更具优势。腺体的分泌功能被保留,其他手术并发症,如神经损伤和凹陷的面部组织的发病率下降,手术切口较小,术后疤痕更小[13]。这些与微创外科及保存功能外科的理念一致,较传统的下颌下腺全切除术有明显优势。然而,本研究样本数量有限,如果在大样本的情况下,进行长期随访,可得出更明确的结论。