江苏省部分地区孕前人群耳聋基因微阵列芯片筛查及遗传咨询*

2018-11-23黄丽丽吴玉璘林宁石慧姜志欣王丽娟陈伟封婕査树伟许豪勤

黄丽丽 吴玉璘 林宁 石慧 姜志欣 王丽娟 陈伟 封婕 査树伟 许豪勤

分子生物学和人类遗传学研究的不断进展,推动了耳聋基因芯片检测技术的不断发展完善[1],可以通过识别特异性的耳聋基因,预防遗传性聋缺陷小儿的出生,降低药物性聋的风险,从而减少或者延缓遗传性聋的发生发展。我国耳聋基因的流行病学调查显示[2~4],GJB2、SLC26A4、线粒体12SrRNA和GJB3基因突变是导致国人听力障碍的主要基因。优生优育、孕育健康的后代是每个家庭的愿望,做好孕前及孕早期的耳聋遗传检测对确保每个家庭生育听力健康的后代至关重要[5,6]。在孕前进行微阵列耳聋基因芯片检测,有助于了解检测者本人及其家属所携带的基因类型,可以有效地减少遗传性聋的出生缺陷[7]。本研究对江苏省部分地区孕前人群进行耳聋基因筛查及耳聋相关遗传咨询,旨在探讨孕前人群耳聋基因筛查及相关遗传咨询的意义。

1 资料与方法

1.1研究对象及分组 以“国家免费孕前优生健康检查项目”工作开展早、基础好、技术高为条件,在江苏省的苏北、苏中、苏南共抽取项目点6个,分别为涟水、沭阳、如皋、泰兴、镇江及高邮,共收集孕前耳聋基因筛查人群1 843例,分成孕前耳聋高危组1 203例和孕前非耳聋高危组640例。孕前耳聋高危组纳入标准:①已领取结婚证准备生育且有听力障碍的残疾人;②本人无听力障碍但直系亲属中有听力障碍的准备生育夫妇;③已生育有听力障碍的小儿且符合再生育条件准备生育的夫妇;④药物性致聋患者的母系家族成员中有生育意愿的夫妇;⑤家庭直系亲属中有听力障碍未成年人;⑥有听力障碍的子女自愿参加检查。条件许可或家庭研究需要时一些人群也需要参加耳聋基因筛查,如孕前检查中的一般人群夫妇,正怀孕(孕前或产前)妇女的高风险(或一般)人群夫妇,新生儿等。孕前非耳聋高危组为排除以上孕前耳聋高危因素的孕前人群。孕前耳聋高危组中男599例(平均年龄25.5±13.5岁),女604例(平均年龄26.7±12.5岁);孕前非耳聋高危组中男288例(平均年龄29.1±5.6岁),女352例(平均年龄27.4±4.5岁)。经知情同意后进行信息采集,内容包括:基本信息、耳聋一般情况、个人患病史、体格检查,以及耳聋基因芯片检测等。

1.2研究方法

1.2.1外周静脉血采集 集中采集两组受试者静脉血2~3 ml,EDTA抗凝,冷链集中运输至实验室-20 ℃保存,然后进行DNA提取和微阵列芯片检测。

1.2.2耳聋基因检测 使用北京博奥生物公司的微阵列耳聋基因芯片,对GJB2、GJB3、SLC26A4、线粒体12SrRNA中的4个常见耳聋基因中的9个位点进行检测,包括:GJB2基因35 del G、176 del 16、235 del C、299 del AT,GJB3基因538 C>T,SLC26A4基因2168 A>G、IVS7-2 A>G和线粒体12S rRNA基因1494 C>T、1555 A>G。

1.2.3遗传咨询 对各项目点有临床资质(执业医师)的医疗技术服务人员进行咨询内容的系统培训并考核。随后组织各项目地区的筛查对象前往咨询点进行咨询,并由咨询人员填写咨询表格。咨询形式为面对面问答,有疑问则由项目组医师进一步解答,仍然无法解答的疑难病例由相关专家咨询。咨询表内容分为三个部分(见附录),分别由项目点医师、项目组医师及外联专家填写,做到常见问题在基层咨询、疑难问题找专家解决。

2 结果

2.1耳聋基因筛查结果 1 843例的孕前人群中,耳聋基因突变检出率为33.97%(626/1 843),其中GJB2的耳聋基因突变率为16.87%(311/1 843),GJB3耳聋基因突变率为0.16%(3/1 843),SLC26A4耳聋基因突变率为9.06%(167/1 843),线粒体12SrRNA耳聋基因突变率为7.87%(145/1 843)。检出基因突变的626例中,GJB2的纯合突变16.13%,单杂合突变占26.52%,复合杂合突变占7.03%;GJB3的单杂合突变占0.48%;SLC26A4的纯合突变占3.67%,单杂合突变占16.62%,复合杂合突变占6.39%;线粒体12SrRNA突变占23.16%。1 843例耳聋基因的突变位点、类型及突变率见表1。

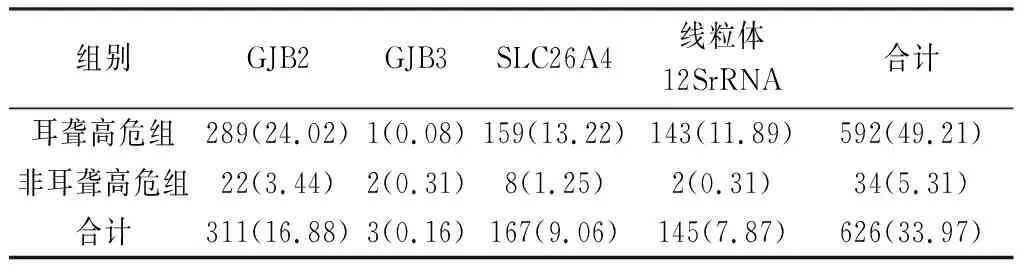

2.2两组耳聋基因突变检出比较 1 203例孕前耳聋高危组中,GJB2的耳聋基因突变率为24.02%,GJB3耳聋基因突变率为0.08%,SLC26A4耳聋基因突变率为13.22%,线粒体12SrRNA耳聋基因突变率为11.89%。640例孕前非耳聋高危组中,GJB2的耳聋基因突变率为3.44%,GJB3耳聋基因突变率为0.31%,SLC26A4耳聋基因突变率为1.25%,线粒体12SrRNA耳聋基因突变率为0.31%。两组不同耳聋基因突变的检出率和例数分布见表2。

表1 1 843例孕前人群耳聋基因突变位点、类型及突变率

表2 孕前耳聋高危组和非耳聋高危组不同耳聋基因突变的例数分布(例,%)

2.3耳聋相关遗传问题咨询 共发放遗传性聋基因芯片报告咨询表1 843人份,最终回收949人份,经统计共咨询和解答问题728个(例),其中,基因遗传问题420例(57.69%),生育风险222例(30.49%),产前诊断25例(3.44%),预防治疗61例(8.38%)。

2.45个典型家庭的耳聋基因检测结果及遗传咨询 5个家庭的微阵列耳聋基因芯片检测结果见表3。

例1家庭咨询儿子婚配后下一代发生耳聋的风险,告知其GJB2 235基因的隐性遗传规律,儿子基因突变来自父亲或母亲,建议其婚配对象进行相应位点的检测可以有效预防生育耳聋患者。

例2家庭咨询下一代是否也为耳聋患者,告知其线粒体 DNA A1555G的母系遗传规律,他们的后代为对耳毒性药物敏感的线粒体基因A1555G的突变携带者,绝对禁止使用氨基糖苷类抗生素。SLC26A4基因突变与大前庭水管综合征和耳蜗畸形有非常密切的关系,建议丈夫进行SLC基因的全基因测序,如果丈夫经过测序证实是SLC的复合杂合突变,则其妻子需要进行相应位点的检测,防止生育耳聋后代。

表3 5个孕前耳聋基因筛查家庭的微阵列耳聋基因芯片检测结果

例3家庭咨询生育下一代发生耳聋的风险,告知该夫妇丈夫的耳聋很有可能是应用了氨基糖苷类药物所致,而线粒体 DNA A1555G遵循母系遗传规律,其线粒体 DNA A1555G突变基因不会遗传给后代。同时建议丈夫行GJB2基因的全序列测序分析,排除其GJB2和GJB2上的其他位点的双杂合突变引起的耳聋;若GJB2基因的全序列测序分析结果存在双杂合突变,则该夫妇生育的后代100%为GJB2基因的携带者;若测序排除了双杂合突变,那么他们生育GJB2基因的携带者的概率为50%,不会发生GJB2基因突变致聋。

例4家庭咨询生育后代的听力情况,告知该对夫妇SLC26A4基因突变与大前庭水管综合征和耳蜗畸形有非常密切的关系,建议妻子进行颞骨CT检查,判断是否为大前庭水管综合征,必要时需要进行SLC26A4基因的全序列分析,建议丈夫进行相应位点的全序列检测,防止生育耳聋后代。

例5家庭咨询女儿的耳聋原因以及再生育后代发生耳聋的风险,告知其女儿的突变基因分别来自父亲和母亲,两者的贡献相同,如果该夫妇再生育,生育正常后代的概率为25%,50%的概率为GJB2 突变基因携带者,25%的概率为聋儿;因此,建议母亲在专科医生的指导下,选择合适的检测时机及检测方法进行产前诊断,从而预防耳聋患儿的出生。

3 讨论

流行病学调查研究[8,9]显示,在我国正常人群中GJB2基因突变携带率为3.16%,SLC26A4基因突变携带率为2.75%,线粒体DNA基因突变携带率为2.87%,这也是我国遗传性聋高发的基础,这些致聋基因所致的遗传性聋在国内有着较高的发病率[10,11]。

GJB2是非综合征型遗传性聋最常见的突变基因,其所占比例甚至达50%[12,13]。本研究检出耳聋基因突变的626例中,311例为GJB2基因突变(占49.68%);GJB2基因的编码产物跨膜蛋白Cx26在信息传递和物质交换中发挥重要作用,它在耳蜗的血管纹、螺旋缘凸、基底细胞、神经感觉上皮及耳蜗传导纤维等处都有分布,是细胞间电解质、第二信使和代谢物质的重要通道[14]。在我国约有21%的先天性聋患者与GJB2基因突变相关[15],如果双方都是GJB2基因突变导致的耳聋患者,那么他们婚配后的下一代100%是聋儿;如果GJB2相关性耳聋者与非GJB2相关性耳聋者进行婚配,那么生育聋儿的风险性将大大降低;所以避免选择相同的GJB2基因致聋的聋哑人婚配可以有效降低生育GJB2相关聋儿的风险。GJB2在正常人群中同样具有较高的携带率,正如本研究中的例1和例5家庭;受检者GJB2四个位点中仅有一个位点杂合突变者,遗传咨询时应注意详细了解受检者的个人及家族的听力情况。因本研究耳聋基因芯片筛查仅包含4个基因的9个位点,没有涵盖相关基因的全部致聋突变,可能存在罕见或未知突变,故建议进行GJB2的全序列分析;若受检者是GJB2的纯合突变或复合杂合突变,则需详细了解该受检者的听力和耳聋家族史,其父母再生育聋儿的风险为25%,可在孕前行胚胎植入前诊断或孕后行产前诊断,其配偶生育前应进行耳聋基因检测,预防耳聋后代的发生,同时该受检者亲属携带GJB2突变的可能性较大,也建议婚育前行耳聋基因检测。有资料显示[16],GJB2基因突变阳性的耳聋患者其耳蜗神经正常,人工耳蜗植入后听力康复效果较GJB2基因突变阴性者更好,因此对孕前人群GJB2基因进行检测不仅对遗传性聋的临床诊断和遗传咨询有重要帮助,还对听力康复措施的选择有一定指导作用。

SLC26A4基因与大前庭水管综合征密切相关,它也是Pendred的致病基因,所以又称之为PDS基因。临床上约11%~15%的耳聋患者与SLC26A4基因突变有关,颞骨CT示前庭水管扩大的耳聋患者应进行SLC26A4基因突变检测,90%以上的此类患者可找到明确的致病突变。SLC26A4基因突变是仅次于GJB2基因突变而引起常染色体隐性遗传非综合征型聋的致病因素,本研究检出耳聋基因突变的626中,167例为SLC26A4基因突变,仅次于GJB2基因突变检出率。SLC26A4基因突变会引起主要氨基酸发生置换,还发生剪接突变或移码突变,改变了pendrin蛋白的合成与功能,使蛋白质转运发生障碍,最终阴离子通道转运功能打破细胞内外环境的平衡引起耳聋[17]。SLC26A4基因突变可导致大前庭水管综合征,其特点是出生时大多听力正常,随着外界环境的变化及诱因的刺激,听力呈波动性下降,最终发展为耳聋。因此,携带该基因突变的患者,应预防感冒等外界因素的刺激,尽量避免头部外伤、禁止剧烈的体育活动或倒立。SLC26A4基因突变类型种类多样,可以是纯合突变,也可以是复合杂合突变;SLC26A4基因同GJB2基因一样,遵循常染色体隐性遗传的规律;如果患儿耳聋基因检测结果为SLC26A4纯合突变,说明患儿是SLC26A4基因突变导致的遗传性聋,从理论上来讲,其父母应该为SLC26A4突变基因的携带者,他们再生育聋儿的风险为25%。若受检者是SLC26A4单杂合突变者,例如:本研究中例4家庭妻子,则建议受检者本人行颞骨CT检查以确定其是否为大前庭水管综合征,必要时行SLC26A4全序列分析,并建议其配偶行该基因位点的全序列检测;同时,受检者亲属携带此突变的可能性较大,也建议婚育前行耳聋基因检测。

线粒体12SrRNA是导致氨基糖苷类药物性聋的重要基因,其中1494C>T和1555A>T是中国人群中常见的药物性聋的相关突变位点,在人群中的携带率分别为0.45%和3.34%[18]。有研究表明[19],1494C>T或1555A>T突变会在12SrRNA的A区形成一个新的结合碱基对,由此生成的12SrRNA的二级结构与细菌的16SrRNA结构非常相似,所以该基因突变的携带者对氨基糖苷类抗生素高度敏感,临床上甚至出现“一针致聋”现象[20]。线粒体DNA都遵循母系遗传方式,本研究中例2家庭的妻子为线粒体 12S rRNA 1555 A>G 均质突变,所以遗传咨询时告知其后代为A1555G突变携带者,绝对禁止使用氨基糖苷类抗生素,如果因特殊原因需要使用此类药物时,需要在医师的指导下用药,并密切监测听力。而例3家庭中的丈夫含有线粒体 12S rRNA 1555 A>G 的突变基因,其后代不会含有线粒体 12S rRNA 1555 A>G 的突变基因,但要注意该夫妇的其他耳聋突变基因。

GJB3定位于人类染色体1P33-35,编码有270个氨基酸的连接蛋白Cx31,DNA 全长3 617 bp。c.538C>T是GJB3的突变位点,然而该位点的致病性仍有争议。王帅等[21]研究发现GJB3基因的c.538C>T点突变导致其编码的Cx31蛋白的结构与功能发生变化,可能通过影响细胞间隙连接的形成,从而导致遗传性聋。黄莎莎等[22]研究显示GJB3 c.538C>T突变在中国人群中检出率较低,没有足够的证据显示该位点与常染色体显性非综合征型聋有相关性;有研究[23]显示,GJB3基因突变检出率分别为0.56%(1/87)、0.75%(1/133),本研究中GJB3基因突变检出率0.16%,低于GJB2、SLC26A4及线粒体12SrRNA。若受检者有GJB3基因c.538C>T位点杂合或纯合突变,告知其c.538C>T突变与耳聋的关系尚不明确,建议其应注意观察听力的变化。

遗传性聋的基因诊断和遗传咨询应该是个体化的[24],有的家庭是为了确定耳聋的原因,有的是为了评估后代的患病风险,有的是为了寻找最佳治疗方案。在进行耳聋的遗传咨询时,要全面了解咨询对象的情况,详细询问医疗史、家族史、生育史等,绘制出正确的家系遗传图谱,按照遗传病的类型和遗传方式对生育子代的再发风险进行评估。在针对芯片检测结果进行遗传咨询时,需要结合患者的听力表型和临床诊断,对于有需要的特定人群建议去有资质的医院在专科医生的指导下进行产前诊断。耳聋基因的遗传具有高度异质性,野生型并不代表受检者没有携带其他遗传性聋相关基因突变的可能,对于野生型的基因芯片检测结果,遗传咨询时也应慎重对待[25]。对于常规耳聋基因筛查阴性的咨询者应告知受检者只是不携带筛查范围内的中国人群最常见的耳聋基因突变,只能排除常见基因致聋突变的可能性。如果受检者来进行产前指导,应告知耳聋基因筛查结果不等同于耳聋基因诊断,因未发现明确致病突变,也不能用于产前诊断。为减少出生缺陷的发生,WTO提出了三级预防的应对策略,目前遗传性聋的孕期产前诊断(二级预防)和新生儿的耳聋基因筛查(三级预防)研究较多,而孕前的耳聋基因筛查(一级预防)相对较少,如果能在孕前人群中开展耳聋基因筛查,并提供健康教育和个体化的遗传咨询,那么就能实现遗传性耳聋的一级预防,有效减少遗传性耳聋小儿的出生,促进优生优育。