中国省际数字鸿沟的空间格局演变及其驱动力分析

2018-11-23赵景峰

张 月,赵景峰

(西北大学,西安 710127)

一、引言

数字鸿沟是指在全球数字化进程中,不同国家、地区、行业、企业、人群之间由于对信息、网络技术发展、应用程度的不同以及创新能力的差别造成的“信息落差”、“知识分隔”和“贫富分化”现象[1]。数字鸿沟问题的研究可以追溯到20世纪30年代,随着信息技术发展以及计算机技术的进步,信息穷人和信息富人之间的鸿沟渐渐为人们所关注。“数字鸿沟”真正提出,源于美国NTIA发表的系列报告《被互联网遗忘的角落:一项有关美国城乡信息穷人的调查报告》[2]、《在网络中落伍——数字化生活差距的新数据》[3],这一系列报告使得数字鸿沟问题成为国际组织、各国政府、跨国企业所警惕的重要问题。进入21世纪后,数字鸿沟问题因为关系到整个社会的贫富差距、信息技术能力和经济增长能力,再次成为国际社会关注的热点。面对信息化浪潮席卷全球的形势,党的十九大报告提出我国要以建设网络强国为目标,以互联网等新兴技术与实体经济的深度融合为现代化建设路径,从而将信息化作为实现我国现代化的路径选择。但随着我国信息化进程的推进,地区间信息化水平发展不均衡问题凸显,我国区域发展差异和省际发展差异已经不仅仅体现在收入差距、城镇化建设、财政转移支付等,还逐步体现在基于空间的数字鸿沟问题上。为避免信息化水平发展在不同地区之间陷入“马太效应”,加重城市间信息贫富分化,[4]充分认识数字鸿沟现状有利于相关部门采取有力措施,弥合数字鸿沟,实现我国区域均衡发展。

国内外学者对数字鸿沟的研究多集中于定量测度,采用综合评价法从纵向不同区域间以及横向不同人群间来测度数字鸿沟。纵向研究中,Arquette(2001)从信息传播技术基础设施建设、信息传播技术的拥有以及信息技术的使用三个方面来解释数字鸿沟[5];此外,还有方法侧重于从网络信息技术方面衡量数字鸿沟 (OECD,2001;Bridges Network,2001;DOT force,2001 等)。[6][7][8]在众多的数字鸿沟测评研究文献中,个人层面的测评研究指标大多数规划到数字鸿沟的横向研究当中,即从个人的性别、年龄、收入、教育等多个方面分割计算信息化水平(SIQSS,2003;Steven&Robinson,2004)。[9]除个人层面之外,产生“数字鸿沟”主要因素还包括社会经济因素、地理因素、教育和生育等因素[10](Rowena;Wenhong Chen,2004)。综上文献可以发现,很少有学者从空间视角研究数字鸿沟的空间过程、格局,也少有研究涉及其影响因素。

本文以国家信息统计中心提出的信息化水平测评指标体系为基础[11],采用全局主成分分析法对我国2010年到2016年31个省市的数字鸿沟水平进行综合测度,并运用锡尔指数、Global Moran’s I和Getis-OrdGi指数综合分析了我国省际数字鸿沟的空间格局演变,以期对发挥信息技术作用,推进经济发展方式转变和促进地区间平衡持续发展有所裨益。

二、研究方法与数据

(一)指标体系构建与评价方法

数字鸿沟问题并不仅仅是简单的信息贫富问题,而是一系列因素的综合反映,因而采用数量指标测度,必须构建一个由多方面、多层次指标组成的体系。

根据国家统计信息中心提出的国家信息化综合指数测算与评价体系,共包括6个二级指标和25个三级指标,其中二级指标分别为信息资源开发利用、信息网络建设、信息技术应用、信息产业发展、信息化人才和信息化发展政策。本文以国家信息化指标体系的二级指标为参考框架,结合我国的经济发展水平和发展实际,同时基于数据可获得性要求,得到了具体指标体系(表1)如下:

表1 测度指标体系

根据表1的指标体系,应用主成分分析法进行权重计算。主成分分析法是根据数据指标本身的特征确定权重结构,而非个人主观判断,此方法较好地避免指标间的高度相关性和权重确定的主观性。获得的权重结构能够充分反映各基础指标对总体信息化水平的贡献。根据主成分分析法的特征和优势,本文采用该方法。通过确定各单项指数在方面指数中的权重,最终合成信息化发展指数,量化我国省际间的信息化水平。

(二)全局自相关与热点区分析

全局自相关和热点区分析分别选取Global Moran’s I和 Getis-Ord Gi指数。

1)Moran’s I指数

式中:Xi为区域i的观测值,Wij为空间权重,空,对Moran’s I结果进行统计检验,在给定显著性水平下,若Moran’s I显著为正,则表明信息化水平较高或较低的地区在空间上显著集聚;反之,则表明地区与周边区域的信息化发展水平存在显著空间差异。

2)Getis-Ord Gi间相邻为1,不相邻为0,其中

便于解释和比较,对G*i(d)进行标准化处理:,式中:E(G*i)和 Var(G*i)分别表示G*i的数学期望和变异系数,如果Z(G*i)为正且显著,表明位置i周围的值相对较高(高于平均值),属于高值空间集聚(热点区);反之,如果 Z(G*i)为负值且显著,则表明位置i周围的值相对较低(低于平均值),属于低值空间集聚(冷点区)。

(三)锡尔指数

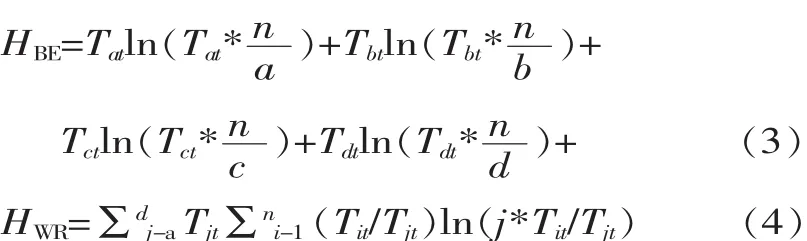

在综合信息化指标的基础上,引入锡尔系数①刘慧(2006)研究指出测算地区差异的指标主要有变异系数、基尼系数、锡尔指数、艾肯森指数,不同指标测算结果不同。(刘慧,2006),锡尔系数用于分解中国信息化水平差异的原因。令 Tit=Yit/∑Yit。Tit表示第 t年第 i个省份信息化指数占全国各省信息化指数和的比重;Tat=Yat/∑Yat、Tbt=Ybt/∑Ybt、Tct=Yct/∑Yct、Tdt=Ydt/∑Ydt、 分别表示东部地区、中部地区、西部地区、东北地区的信息化指数占全国的比重, 其中n、a、b、c、d表示中国省份、各区域省份的个数;则全国锡尔指数的计算公式为:具体可分解为如下:H=∑ni-1Titln (nTit),H=HBE+HWR,HBE代表地区间差异的锡尔指数,HWR代表地区内部差异的锡尔指数,其中 j=a、b、c、d:

(四)数据来源

本文使用的原始数据均来源于 《中国统计年鉴》,考虑到各个指标数据可得性,采用2010年到2016年31个省市区的数据,对我国各省信息化水平进行测算;考虑到各指标数据量纲的差异会对主成分分析结果造成偏差,因而对数据进行Z标准化处理。四大区域的划分标准与国家统计年鉴保持一致,东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省份;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖南、湖北6个省份;西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、广西、西藏12个省份;东北地区包括黑龙江、吉林、辽宁3个省份。

三、中国省际数字鸿沟的空间格局演变

(一)省际信息化水平测度

衡量变量取样适度性的KMO值和检验变量卡方近似度、自由度的Bartlett球形检验的统计值如表2所示。KMO检验值为0.870大于0.7,表明各指标之间所含信息有较多的共同因素;Bartlett球形检验的显著性小于0.01,表明各指标之间相互独立,数据适合进行主成分分析。选择使用相关系数矩阵,根据特征值大于0.85为准确定主成分的个数。通过最大正交旋转法,经过7步迭代得到结果(表3),根据该表选择5个主成分因子。

表2 KMO和Bartlett的检验

表3 正交旋转后主成分数值

第一主成分因子由变量 X6、X7、X8、X11、X12 构成,这几个因子主要反映了信息技术在社会生活中的应用和扩散;第二主成分因子主要包含变量X1、X2、X3、X16、X17,反映信息技术利用;第三主成分因子由变量X9、X10、X14、X15组成,主要反映信息基础设施的普及以及信息产业的发展;第四主成分因子由变量X19、X13、X18构成,主要反映互联网应用和网络消费;第五主成分因子由变量X4、X5组成,主要反映我国电信业务发展状况。

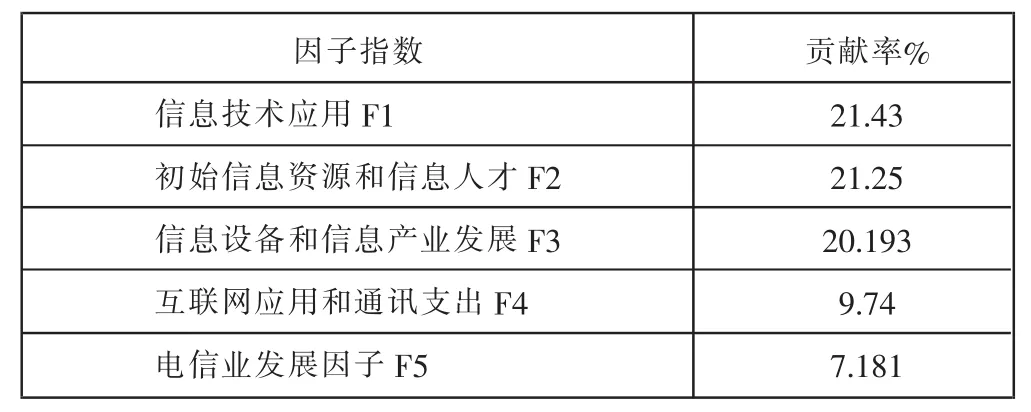

根据全局主成分分析法,计算出各因子在“数字鸿沟”中的贡献率(表4)。

表4 方差贡献率

由表4可以看出,五个因子对信息化水平的贡献均为正。信息技术应用所占权重最大,为21.43%,也就是说信息技术在社会中的应用与扩散是促使中国信息化水平提高的最主要原因,也是使得中国省际间数字鸿沟加大的最主要原因。其次,其中互联网普及率、电话普及率、移动电话普及率所占权重较大,表征我国东中西部、省份之间互联网使用在规模和普及率存在着差异,在互联网各类应用中的规模和使用率也存在差异[12]。其次,初始信息资源和信息人才、信息设备与信息产业发展所占比重相近,分别为21.25%和20.193%,对我国信息化发展的影响较为均衡;互联网上网人数和通讯支出所占比重为9.74%。最后,电信业发展在信息化中权重较小为7.2%,说明其在整个信息化水平中的贡献程度有待提高。

(二)我国省际信息化水平的总体空间格局分析

1.总体格局

中国整体信息化发展水平处于快速提升阶段,2010年到2016年间,信息化指数由-1.73增长到1.49,年均增长幅度为70%。测度体系中的信息技术应用指标的增长态势最为迅猛,主要得益于我国信息技术在居民生活中的应用不断扩大以及互联网技术的发展。有数据显示:截至2018年6月,我国网民规模达8.02亿,互联网普及率达到57.7%,超过全球平均水平3.1个百分点①数据来源于中国互联网协会《中国互联网发展报告2018》。从数值分析来看,四大区域的信息化水平增长态势具有高度一致性,均呈稳步上升趋势,但是区域间差异也就是“数字鸿沟”较为明显,东部地区信息化水平处于遥遥领先地位,东北地区次之,西部地区和中部地区较相对较为落后。具体表现为,在同期的信息化指数中,东部地区各分因子明显高于西部地区和中部地区,约为西部地区的3.2倍,约为中部地区的3.4倍,同时远高于全国的平均信息化水平;东北地区低于东部地区,信息化水平与中国整体平均水平基本保持一致;西部地区紧随其后,信息化程度进步较为明显[13],与东北部地区信息化水平差距逐步缩小,增长率明显大于中部地区,从而发展水平略高于中部地区。

表5 2010-2016年中国省际信息化程度

将时间区间分为2010年、2013年、2016年3个研究年份,经测算,Moran’s I估计值全部为正,检验结果显著,数值大小呈现先上升后下降的趋势。这表明,2010年以来,我国省际信息化水平相似的地区在空间上集聚分布,即信息化水平高的省份和信息化水平低的省份在空间上呈现集中分布。但随时间推移,集中分布趋势呈现波动变化,这表明信息化水平集聚现象呈现非固定模式,信息化发展成熟的省份,并不一定是发展最迅速和最快的省份[14],中西部地区信息化水平相对较低,但通过后发优势,包括资本投入、政策刺激和人才引进等措施,实现超常规的发展,从而在短时间内接近领先省份的信息化水平。

2.热点区域演变

为了更有效研究信息化水平的空间格局演化状况,有必要考察集聚热点区域的变化情况,本文分别计算3年的各行政单元局域空间关联指数Gi*,并利用GIS软件将其空间化,采用自然断裂法将每个年份的局域Gi*统计量从高到低分为4类,生成全国信息化水平空间格局的热点演化图(图2),从图中可以看出:

(1)从全国整体来看,2010年以来,热点区域分布的空间结构有从东部沿海地区向西部地区扩散的趋势,东部沿海地区始终是信息化水平最高的区域,而中部地区次之,西部地区相对落后。但随时间推移,2016年中部地区处于信息化水平发展的冷点区,而西部地区由信息化水平的冷点区上升至次冷点区,说明西部地区的信息化水平在7年间得到了实质性提升。

(2)东部沿海区域明显优于西部地区和中部地区。从图中可以看出信息化水平的热点区域始终分布在东部沿海地带,对比2010年与2016年可以发现,北京、上海、浙江、江苏、福建、广东始终保持信息化水平热点区域,引领我国的信息产业发展与进步;而西部地区中新疆、青海、西藏在7年间信息化水平有明显增长,有从低值簇不断上升的趋势。

(3)3个年份中,信息化未发生明显变化的省份有23个,占总数的85%,说明2010年以来,大部分区域保持原有格局。从热点区域看,3个年份中始终在热点区的共有2个直辖市,分别为北京和上海,始终在低值簇的共有8个省份,包括甘肃、湖南、江西、安徽等中部地区省份和部分西北地区省份。改革开放以来,北京作为国家政治中心,上海作为我国经济金融中心,经济基础和政策支持等使得信息化水平遥遥领先于其他省份,并且领先的趋势不断扩大。从热点区域和冷点区域的变迁来看,热点区域基本保持分布与东南沿海以及北京、上海直辖市,随信息化水平的发展,西部地区的信息化水平呈现集聚现象,中部地区出现部分衰退现象,东北地区基本保持不变。

图1 空间自相关检验

图2 信息化水平和空间热点区域演变

综合上述分析,可将31个省市分为以下几类:第一类是上海、北京、江苏、福建、广东、浙江,为创新引领型省份,该省市主要通过加快信息技术的研究与开发、实现新产业的战略布局。与此同时,网络与信息领域的新技术、新业态、新商业模式不断涌现,产业结构调整的力度前所未有,信息化发展步伐明显加快。第二类是天津、福建、重庆、陕西、辽宁、青海、宁夏等省份,为成熟应用型省份,该类省份在网络基础设施建设普及方面达到较高的水平,具有较强大的产业规模,居民通常有良好的信息素养,具备丰富的信息专业技术人员储备。第三类是贵州、安徽、江西、河南、云南、黑龙江等省份,为变革驱动型省份,该类省份存在较大的信息化提升空间,采取有力的科学策略,就可以较大地提高信息化水平,所以我国西部部分省份呈现明显进步的态势。最后一类即为西藏、甘肃等省份,为基础潜力型省份,区域信息化投入较大、收益相对较低,可通过不断发掘信息化发展的特色和潜力,促进信息化均衡可持续发展。

3.信息化水平的地区差异

为了避免信息化指数中的负值对地区差异化测算结果产生偏差,因而对各省市信息化水平的测度结果进行最大值-最小值标准化处理,再代入上述公式(3)、公式(4)进行计算,限于篇幅,标准化结果未显示。

(1)中国省际的信息化水平差异较为明显,但是呈现收敛趋势,2010年到2016年的变异系数从0.65变动到了1.06,省际信息化水平差异总体为中等水平,但变异系数逐年小幅增加;省际锡尔指数呈现逐年上升扩大趋势,从0.18扩大到0.41,说明2010年到2016年间,我国省际信息化水平差异以较小幅度逐步拉大。总结为中国省际数字鸿沟处于中等水平,但在时间区间内小幅扩大。

(2)中国信息化水平差异较大的原因在于地区间的信息化水平差异较大。2010年到2016年间,地区间差异的锡尔指数测度值最大,对全国的信息化指数差异贡献最大,2010、2011、2012、2016 年均在 50%以上;而地区内部差异,东部地区内部的差异最大,呈现倒“U”型波动,2016年贡献率为25%,较2010年有小幅下降;其次,中部地区和东北地区内部差异的贡献率一直较小,说明两大区域省际内部的信息化水平较为均衡,而西部地区的贡献率呈现上升趋势,2016年贡献率为13.74%,较2010年有所增加,表明西部地区区域内部的信息化水平差异在一定程度上增加了全国整体的差异水平。综上,2010年到2016年间,中国整体数字鸿沟呈现逐步变大的趋势,地区内部数字鸿沟和地区间信息化水平差异与整体变化趋势一致。中国省际数字鸿沟的差距仍然较大,其中地区间信息化水平差异为主要原因,地区内部信息化水平差异较小、贡献率较低。(如表7)

四、驱动力分析

通过上文的计算分析,可以发现:一方面,随时间推移,我国整体和四大区域板块的信息化水平建设取得了很大进步,在时间范围内信息化水平不断提升。然而另一方面,我国整体仍存在较大的数字鸿沟问题,该问题主要源于中西部地区之间的信息化水平差异。造成这种差异的原因,从表面来看是信息技术和设备的建设以及信息技术的有效应用,究其根本则是区域间经济发展水平和政策导向的差异化。

表7 2010-2016年中国信息化水平差异的地区分解

(一)工业化水平

工业是提高我国综合国力和国际竞争力的重要保障,信息化与工业化的融合的支撑点则是融合硬度、融合软度以及融合深度。融合硬度的物质载体则是工业化,融合软度的物质载体则是信息化。从发展阶段来看,工业化是两化融合的源泉,信息化是在工业化的基础上发展起来的。信息基础设施建设、信息技术装备、重大应用工程、通讯设备和电子产品等,都需要以工业化的发展为载体和后盾。《工业化蓝皮书》指出,东部地区工业化水平发展最快,工业化综合指数一直处于领先地位,中部地区和西部地区均处于工业化水平的中后期,其中海南、西藏、新疆十二五计划期间内由工业化初期后半段转为工业化后期,工业化水平有较大提升,2005年到2016年工业增加值增加幅度最大最快的有内蒙古、陕西、青海、四川、广西等大部分西部地区,增幅在4倍以上,工业增加值的地理重心逐步向西移动,这一格局演变符合产业结构演进的基本规律。

工业化水平快速增长直接反映了各区域的经济增长水平,在“十二五”期间,大部分省份的经济增速保持下滑的势头,而西部地区和中部地区部分省份保持快速增长,尤其是西部地区的重庆、西藏和贵州。随着西部落后省份的工业规模扩大、战略性新产业的发展,在一定程度上激励着西部省份基础信息设施的大力普及和信息产业的发展,从而实现两化深度融合。例如:西藏地区在2011年到2015年间还实现了“西新工程”、“乡乡通宽带、乡乡通光缆”,推进农牧区的通信信息网络建设,提升信息化应用水平。信息技术和信息设施的搭建都离不开国家资金支持,中西部地区是国家投资的重点,全社会固定资产投资重心逐步向西移动,中部地区制造业的固定资产投资增速最快,而西部地区在交通运输、仓储、邮政业和公共设施管理行业,占全国固定资产投资的比重呈现上升趋势。伴随着产业结构的调整,根据《中国西部发展报告2017》西部地区加大R&D经费投入,“十二五”期间,年增速达20.78%,分别高于东、中部地区0.89个和0.5个百分点,R&D经费的大力投入为西部地区发展信息产业、升级传统工业制造业奠定了良好基础。

(二)消费水平

消费所形成的新需求,对生产调节和升级起到一定导向作用,一个新消费热点往往能带动一个产业兴起与成长,信息消费的扩大很大程度上可以促进信息产业的发展,提升区域信息化水平。当今社会,信息消费主要包括通讯消费和文娱消费,在人民群众中最主要的体现方式莫过于电子商务、网络娱乐、电子政务服务、网络广告等等,这些信息消费无疑刺激着新兴产业的产生和升级;电子商务服务模式、技能效力不断创新突破,人工智能企业获得快速发展。与此同时,“互联网+”还推动着传统产业和实体经济的转型升级,信息消费刺激线上技术与线下传统生产的融合,信息化服务得以普及。郑丽(2015)研究指出西部地区的通讯消费占比自2006年起就高于中部地区东部地区,信息产业主要是依靠通讯消费拉动,从2006年起,中部的通讯消费在信息消费中的占比逐渐落后于西部[15]。因此,由信息消费带动的信息产业产值增速也落后于西部和东部,也就造成了西部地区信息产业的发展快于中部地区。

居民信息消费不但可以通过拉动相关产业投资、推动技术创新来提升产业信息化,还可以为生产增加劳动力、提升劳动力质量。劳动力差异会导致不同群体接受传媒信息的差异①美国传播学家蒂奇诺等研究发现受教育程度的不同会导致不同群体接受传媒信息的差异,进而导致知识鸿沟的扩大。,会从信息技术的应用视角导致信息化水平的差异,新式传播技术使得当下社会的信息量剧增,但文化富裕阶层和贫困阶层从新的信息技术中所获取的利益是不同的,因而新信息技术的采用和使用能力在一定程度上导致了区域间信息化水平差异。根据《中国发展报告2016》显示,西藏、陕西、内蒙古等西部省份的教育水平增长率显著提高。从发达国家经验来看,人均可支配收入在进入中等发达国家水平后,具有高技术含量和服务含量的信息消费是消费结构不断优化的重要表现,其可以成为推动信息通讯技术与传统产业结合的重要力量,从而改变整个社会的生产和生活方式。

(三)政策布局

区域发展政策是引起区域信息化水平变动的重要驱动因素,《2016年国家信息化水平评估报告》指出:经济发展水平相对落后的省份,也存在信息化水平超常规发展的可能。也就是说信息化水平发展成熟的省份并不一定是发展最快的省份,因而对西部地区,其虽然本身经济基础较差,但不意味着信息化水平发展慢,要想迅速崛起,不能按照常规的发展模式,必须依靠信息技术、提升社会总体信息化水平,从而改造传统生产技术和生产力。从图2中可以看出,自2013年西部地区省份的信息化水平已经开始提高,呈现集聚现象,并且高于部分中部地区,尤其是西藏、新疆、青海三个省份由冷点区向次冷点区变化,笔者认为主要得益于国家“西部大开发”战略和“一带一路”战略的实施。

十二五规划西部大开发战略提出提高信息化水平,具体包括加强综合信息基础设施建设,推进三网融合发展,促进信息化和工业化深度融合,提高农村和边远地区的网络普及水平,强化邮政基础网络,加强信息资源的开发利用等。此类信息工程建设对西藏、青海和新疆等边远地区影响更深远,因为地广人稀,更需要一种方式让人与人之间的联系更加方便。虽然西藏地区属于欠发达地区,但是,西藏拥有手机人口的比例很大,不比全国其他省份低;除此之外,西藏74.4%的人口居住在农牧区,农牧区人口的移动通讯终端保有量远远高于内地省份,因而可以判断互联网和移动通讯对此类地区的发展影响较大。由上原因,西藏、青海、新疆地区的信息化水平在2013年就高于部分中部地区省份。其次,西部地区与周边14个国家和地区接壤,是我国通往中亚、南亚、俄罗斯等地的重要通道,地缘优势突出,因而对外则加大西部地区的开放力度,形成沿边开放区、内陆开放型经济合作区域,这促进了西部地区与地缘国家的信息和资金交流,利于信息化水平的提高;对内则通过加快建设区际通道,有序发展高速铁路,强化交通运输体系,从而连接西部地区与长三角、环渤海区域的出海通道,利于西部地区与东部地区的信息交流与传播。

从信息技术应用的角度来看,西部大开发重点人才工程是重要的驱动因素。人才工程意在培养稀缺领域的稀缺人才和少数民族人才,加快创新型科技人才的引进,鼓励和引导中东部人才到西部开展身手,发挥智力支撑作用,这促使西部地区信息通讯技术应用大幅提升。此外,西部地区企业积极响应西部大开发战略信息化的建设,将信息技术应用到改造企业生产技术和设备中;在传统能源、原材料行业中,计算机提高产品智能化,优化的运行效率,传统生产流程得到优化,企业内部建立信息网络,实现企业信息化。最后,地方政府电子政务的发展也很迅速,政府通过行政网络进行政府审批、政府采购及招标,很大程度地节约了时间成本和人力成本,政府办事效率和透明度都有所提高。

除了西部大开发战略的积极开展,一带一路战略也是促进西部地区信息化水平提升的关键驱动因素。一带一路战略是我国构建高水平、高质量区域经济合作架构的重要战略,西部地区是战略实施的核心区域,因而,伴随着这一战略的深入实施,国家在政策、资金、技术、人力等等方面给予西部地区前所未有的重视和倾斜。西部地区利用地缘和资源优势,通过一带一路战略所带来的优惠政策,加大互联网基础设施建设,推进电子商务的发展,积极建立电子商务交易平台,增强与国内外的经济、文化、科技交流。在此期间,西部地区人均GDP、全要素增长率、R&D经费投入、R&D人员投入增长率、互联网普及率年增速都显著高于中、东部地区和全国平均水平(《中国西部发展报告2017》),因而西部地区的信息化水平都有所提高,且信息化发展热点区域有向西部转移的趋势。

五、结论与对策

本文对2010年到2016年中国省际信息化水平数据测算结果显示:从我国整体来看,随时间变化,信息化发展水平呈上升趋势,主要得益于信息技术应用在居民生活中的不断扩大。从区域角度来看,四大区域的信息化发展水平增长态势具有高度一致性,但差异较为明显,呈现“东部地区—东北地区—西部地区—中部地区”信息化水平依次降低的现状。热点区域分布的空间结构有从东部沿海地区向西部地区扩散的趋势,西部地区由信息化水平的冷点区上升至次冷点区,说明西部地区的信息化水平在7年间得到了实质性提升。中国整体数字鸿沟主要源于中部地区信息化发展滞后于西部地区,因此中国要缩小数字鸿沟应当主要从缩小地区间数字鸿沟入手。

一是要加快工业化进程,提升融合硬度。中西部地区已经进入工业化发展后期,在这一关键时期,夯实工业发展基础,转变工业发展方式,加速工业化进程,全面提升融合硬度,既要促进传统制造业的转型升级,又要培育和发展战略性的新兴产业,发挥各地区的比较优势,引导产业的有序转移,并促进与信息产业的融合,加快信息化进程。

二是要加大信息化水平提升的财税金融政策支持。财税金融政策是我国宏观调控的基本工具和政策手段,也是推进信息化水平提升的重要手段,在整合现有资源和资金的同时,继续落实西部大开发信息化水平提升的专项资金,特别是支持有明显带动作用的重大项目,同时对一带一路进程中符合国家产业政策的、经营管理效率高的企业给予税收优惠,促进其科研投入和科技成果转化,从而使得其带动其他企业的信息化发展和应用。

三是要巩固信息基础,突破信息领域核心技术。对于西部地区和中部地区需要特别重视信息建设基础性研究工作,同时,加大从东部地区引入先进的信息前沿技术并加以熟练应用,从而缩小地区间的数字鸿沟甚至赶超东部地区。根据Brezis和Paul Krugman的“蛙跳模型”,由于溢出效应和学习效应的存在,西部地区和中部地区可通过发展新技术,发挥技术的后天优势,赶超信息程度较高的东部地区。而北京,上海等信息化水平高的东部省市应继续实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略,在高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等领域取得突破。

四是要大力培养信息化人才。信息化发展的主要动力来自高水平的人力资源储备,具有创新意识和专业技能的人才是信息化发展最稀缺的资源。国际电信联盟(ITU)认为数字鸿沟的本质是知识鸿沟,年轻一代与老一代在获取信息和通信技术方面的不平等是数字鸿沟产生的原因。因此,我国仍需不断提升国民受教育水平,重视信息化人才培养,使人力资源成为我国信息化发展的强劲驱动力。同时,平衡东部地区和中部地区,西部地区的高等教育资源对缩小地区间数字鸿沟有极大的作用。