农业发展、农村建设与农民收益的协调发展分析

——基于陕西省各省辖市面板数据

2018-11-22叶文显马婷婷

叶文显,马婷婷

(陕西国际商贸学院财务会计学院,陕西咸阳712046)

“三农”问题是事关国计民生的重大问题,历来为党和国家高度重视。然而,在长期的经济效益导向与城市化偏向影响下,“三农”问题仍然存在农村空心化、农业增产难增收和农民主体老弱化等诸多难题,“三农”仍处于弱势地位,迫切需要加以解决[1]。陕西省作为西部地区的一个粮食生产基本自给自足的欠发达省份,省委、省政府历来高度重视“三农”系统的协调、健康发展,近年来先后颁布了《关于实施乡村振兴战略的实施意见》《陕西省农业现代化推进规划》等政策性文件。因此,深入研究陕西“三农”协调发展状况对于破解区域发展不平衡、实现“追赶超越”与全面建成小康社会具有重要意义。

目前,国内外已有较多文献单纯研究“三农”中的“一农”与其他系统之间的协调关系,如研究农业发展与城镇化[2-3]、工业化[4-5]、绿色化[6-7]、信息化[8-9]、旅游业[10]之间的协调关系;研究农村发展与城镇化[11-12]、经济发展[13]、水资源[14]、乡村旅游业[15]之间的协调关系;研究农民收入与粮食安全[16]、粮食生产[17]、城镇化[18]之间的协调关系。少数学者做了“一农”内部的协调关系研究,如研究农业信贷与农业保险之间的协调关系[19];研究农业生态环境与农业经济之间的协调关系[20];研究农业废弃物参与主体之间的协调关系[21]。另外,还有少数学者关注了“二农”之间的协调关系。总的来说,已有文献关注最多的是农业发展与相关系统之间的协调研究;其次是农村发展与相关系统之间的协调研究;而农民收入与相关系统之间的协调研究、“一农”内部的协调研究以及“二农”之间的协调研究的文献则相对较少,极少有文献涉及“三农”协调关系的研究,特别是对陕西这样一个“三农”欠发达省份所做的研究就更少。对陕西“三农”发展水平及其协调状况进行研究是重要的,同时也是非常必要的。基于这些考虑,我们选取了2009—2016年陕西省10个省辖市的相关面板数据,采用定量方法对陕西省“三农”协调发展状况进行了深入研究,以期找出“三农”之间的互动关系、协调状况及其主要影响因素,为合理制定陕西“三农”发展政策提供科学依据。

1 研究区概况与数据处理

1.1 研究区概况

陕西省地处祖国西北,是中华文明的重要发祥地。行政区域南北狭长,下辖9个地级市和1个副省级城市,面积20.58万km2。根据历史文化与地理环境等方面的差异可以将陕西划分为关中地区(包括铜川、宝鸡、西安、渭南、咸阳)、陕北地区(包括延安、榆林)、陕南地区(包括商洛、安康、汉中)。由于气候环境与种植偏好等方面的不同,陕西省三大区域的粮食生产存在明显的空间差异,具体表现为陕南主产稻谷、陕北主产大豆、关中主产玉米和小麦。2017年陕西省常住人口3 835万人,地区生产总值为21 898亿元,三次产业占比分别为 7.9%、49.8%、42.3%。

1.2 评价指标体系及其数据来源

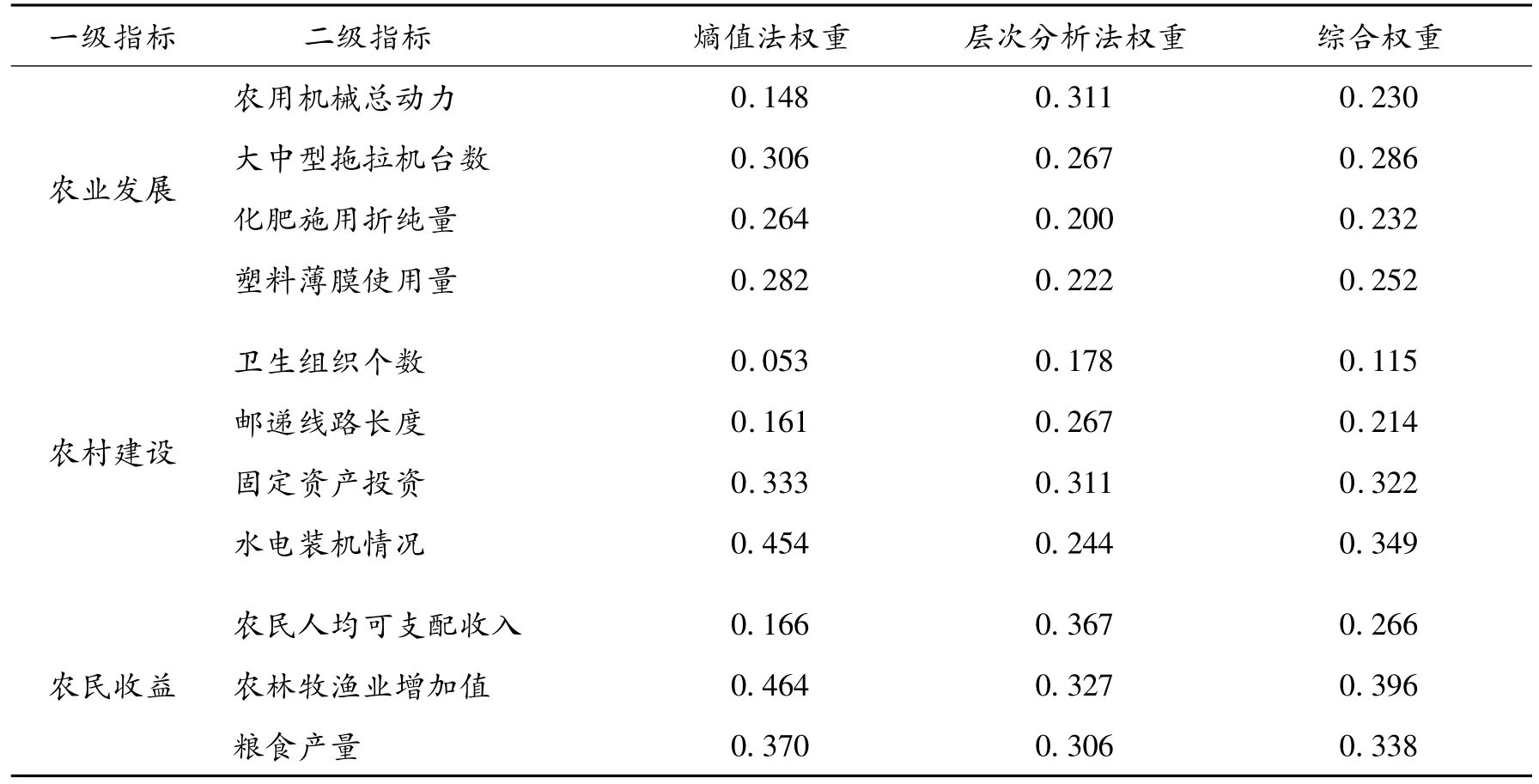

制定合理的指标体系是评价“三农”协调发展水平的重要前提,在遵循可操作性、系统性、科学性等原则的前提下,本文构建了农民、农村、农业的“三农”评价指标体系(见表1)。全部数据来源于《陕西统计年鉴》、陕西省各地市统计年鉴以及陕西统计数据库,数据区间为2009—2016年,研究区域为陕西省及其10个省辖市。

表1 “三农”评价指标体系与权重

1.3 数据标准化及其权重确定

为了消除指标量纲差异对评价结果的不利影响,我们对初始数据做了标准化处理,鉴于所选指标都是正向指标,所以采用标准化处理公式为:Bi=(bmin-bi)/(bmin-bmax),其中:bi和Bi分别为某指标的原始值和标准化值;bmin和bmax分别为该指标原始值的最小值与最大值。为了使研究结论更有意义,我们将个别标准化为零的数值加了一个较小正数0.000 1,不影响其他指标的计算。关于指标权重的确定,考虑到熵值法、变异系数法、TOPSIS法等客观赋权法与AHP法、模糊评价法、功效系数法等主观赋权法在确定指标权重时各有利弊,为了充分发挥两类方法的长处,弥补其不足,我们采用了熵值法与AHP法相结合的综合赋权法,最终权重值见表1。

1.4 协调度模型确定

借用物理学中的耦合度理论分析陕西省“三农”之间的相互关系及其内在协同机制,二元系统的耦合度模型为:,三元系统的计量模型为,其中:D为耦合度,U1、U2、U3分别是农业现代化指数、农村建设指数与农民收益指数,它们分别是所含二级指标的标准化数值与对应综合权重的加权平均数。

根据U1、U2、U3的测度结果可以计算“三农”综合发展指数,计算公式为:二元系统时,P=b1U1+b2U2;三元系统时,P=b1U1+b2U2+b3U3,其中:P为“三农”综合发展指数,b1、b2和b3为待定系数且总和为1,考虑到“三农”发展同等重要,故令b1=b2=1/2或b1=b2=b3=1/3。为了有效区分“三农”之间究竟是处于较高水平的高度耦合还是较低水平的高度耦合,借用耦合协调度加以区别,它可以由上述“三农”综合发展指数P和耦合度D计算得到,计算公式为:二元系统时,M=(D×P)1/2;三元系统时,M=(D×P)1/3,其中:M为耦合协调度。根据M的取值大小可以将协调度划分为以下几个发展阶段:M>0.9为高度协调;0.8<M≤0.9为良好协调;0.7<M≤0.8 为中度协调;0.6<M≤0.7 为初级协调;0.5<M≤0.6 为勉强协调;M≤0.5为不协调。

2 实证分析

2.1 陕西省“三农”发展水平指数分析

根据上述公式计算得到2009—2016年陕西省“三农”平均发展水平指数(见表2)。结果表明,研究期间农业发展指数呈下降趋势,而对应变异系数呈上升趋势;农村建设发展指数比较稳定,维持在0.4左右,而对应变异系数呈“M”型波动;农民收益发展指数呈“W”型波动,对应变异系数呈小幅上升趋势。由此可知,2009—2016年陕西省农业发展呈明显下降趋势,农村建设与农民收益出现小幅下降趋势;“三农”平均发展水平的高低排序依次是农民收益、农村建设和农业发展,农民收益发展超前,而农业发展相对滞后;不同城市之间的农村建设情况差异最小,其次是农民收益,农业发展差异性最大且仍呈扩大化趋势。长期以来,陕西三大区域在农民收入与城乡居民收入方面存在明显的空间差异。陕北农民收入差异稍小于陕南,陕南农民收入差异明显小于关中;陕南城乡居民收入差距小于陕北,陕北城乡居民收入差距小于关中。

表2 陕西省“三农”平均发展指数

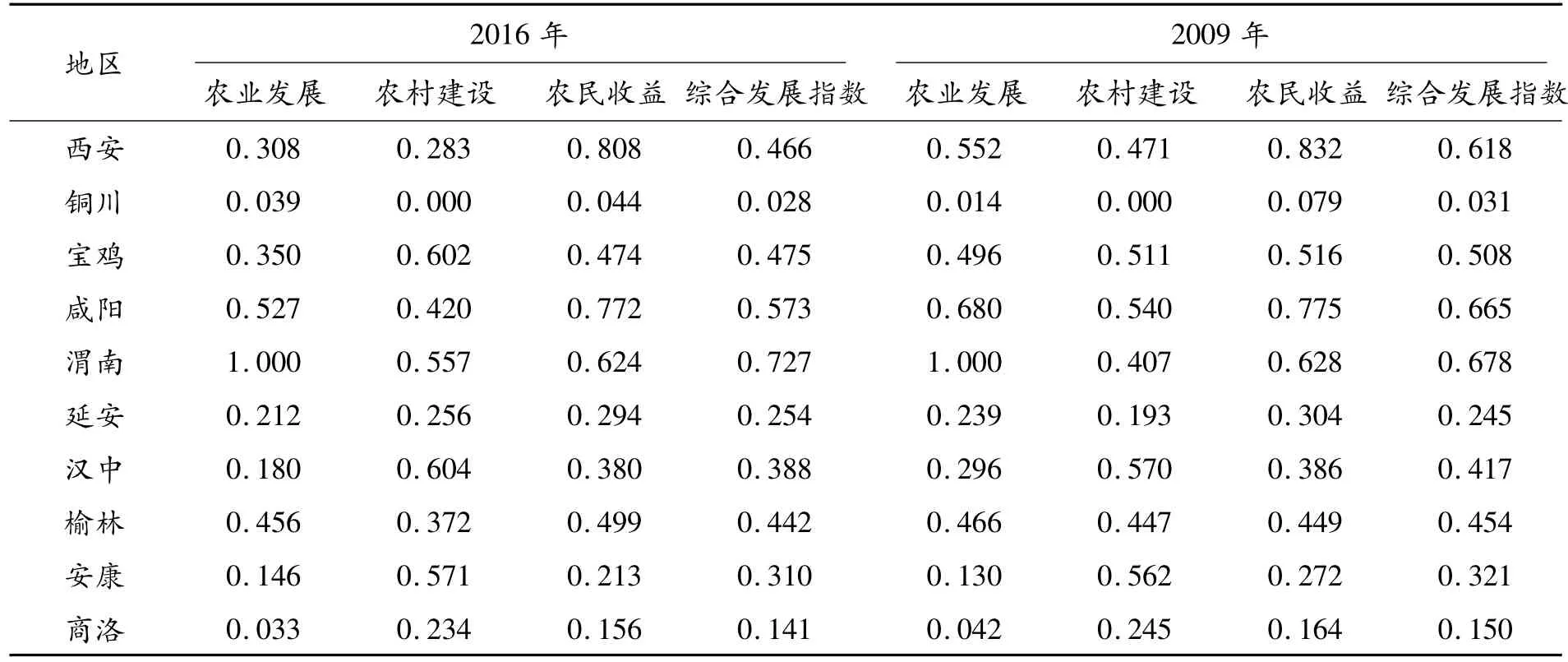

从10个省辖市的“三农”发展水平来看(见表3),2009年和2016年“三农”综合发展水平、农业发展水平最高的2个省辖市均为渭南和咸阳,农民收益水平最高的2个省辖市均为西安和咸阳,综合发展水平、农业发展水平、农民收益最低的2个省辖市均为铜川和商洛;农村建设最强和最弱的省辖市分别是汉中和铜川。总的来说,西安、咸阳、铜川、延安4市是以农民收益发展为主导的省辖市;宝鸡、商洛、安康、汉中4市是以农村建设为主导的省辖市;渭南是以农业发展为主导的省辖市;榆林则发生了以农业发展为主导向以农民收益发展为主导的转变。各地区在长期的农业发展过程中逐渐形成了自己的特色板块,如关中的高效农业区、陕南的生态农业区和陕北的有机农业区。通过测算2009—2016年10个省辖市“三农”发展水平之间的相关系数发现,农业发展与农民收益之间存在较强的正相关关系(相关系数平均值为0.779)且相关系数呈下降趋势,这表明农业发展水平越高,农民收益也会越高,但随着时间的推移,这种紧密的联系也会变得越来越淡化。农业发展与农村建设之间以及农村建设与农民收益之间存在一定的正相关关系(相关系数介于0.31和0.64之间)且相关系数呈波动变化趋势,这表明上述两组“二农”系统存在一定的紧密联系,但这种联系并不稳定,时而紧密时而淡化。

表3 陕西省各市“三农”发展水平指数

2.2 陕西省“三农”协调发展状态分析

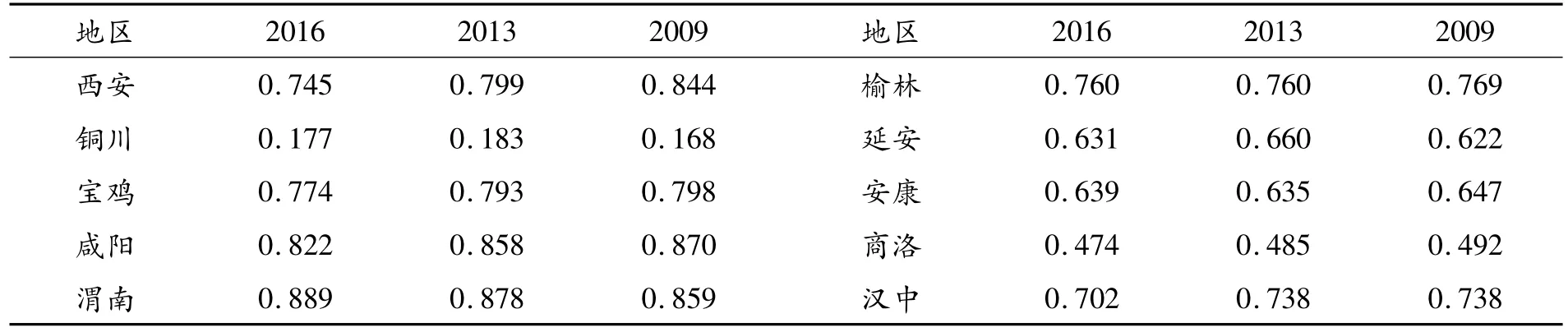

表4 陕西省各市“三农”协调度数值

陕西省各城市“三农”协调度计算结果表明(见表4),陕西省“三农”协调程度不高,平均水平约为0.67,整体处于初级协调阶段且呈小幅下降趋势;变异系数维持在0.31左右,说明地区之间的“三农”协调度差异并没有发生明显改变;陕北和关中的“三农”协调度较为接近且都在0.7附近波动,陕南协调度较小,处于初级协调阶段且在0.61附近波动。从2009年、2013年和2016年10个省辖市“三农”协调度的变动趋势来看,西安、宝鸡、咸阳、汉中、榆林、商洛6个省辖市的“三农”协调度呈下降趋势,铜川和延安2个省辖市的“三农”协调度呈先升后降趋势,而安康的“三农”协调度呈先降后升趋势。从2016年的“三农”协调度测算结果来看,渭南、咸阳的“三农”协调度处于良好协调阶段;宝鸡、榆林、西安和汉中处于中度协调阶段;安康、延安、商洛和铜川的“三农”协调度低于平均值,其中:安康、延安处于初级协调阶段,商洛和铜川处于不协调阶段。从10个省辖市“三农”协调度的大小排序来看,2009—2016年,西安和咸阳的协调度排名有所降低,它们相对于2009年的排序分别降低2名和1名,宝鸡、渭南和榆林的排序则都提升了1名,其他城市的协调度排序则保持不变。进一步测算发现,10个省辖市“三农”协调度与对应GDP高度相关,2009年、2013年和2016年两者的相关系数分别为0.530、0.514和0.456。由此可知,经济发展与“三农”协调度之间存在着较高的关联性,经济的高速增长促进了区域的“三农”协调发展,但这种促进作用呈下降趋势。

从10个省辖市“三农”协调度的空间分布来看,陕西省“三农”协调度最高的两个省辖市始终是渭南和咸阳,协调度最低的两个省辖市始终是商洛和铜川。具体来说,2009年“三农”协调度呈现关中地区的咸阳、渭南和西安遥遥领先,宝鸡、榆林和汉中3市紧随其后的空间格局;2016年“三农”协调度呈现关中地区的渭南和咸阳遥遥领先,宝鸡、榆林、西安和汉中4市紧随其后的空间格局。

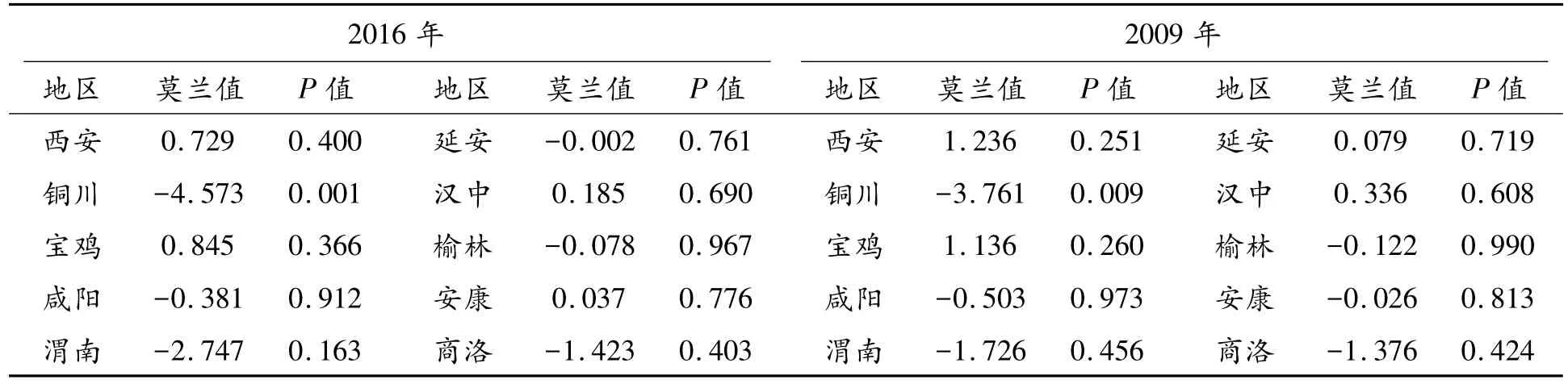

根据各城市之间的相邻关系构建“0-1”型的空间权重矩阵,运用2009年和2016年10个省辖市“三农”协调度的测度值分别计算全局莫兰指数和局部莫兰指数(见表5),结果表明,2009年和2016年陕西省全局莫兰指数均未通过5%的检验水平,说明陕西省“三农”协调度的空间自相关并不显著,整体上“三农”协调度在空间分布上并不存在明显的集群趋势。局部莫兰指数的测度结果进一步证明了上述结论,除铜川外其他省辖市的局部莫兰值均不显著,说明绝大部分省辖市附近的集聚效应并不明显。铜川市的莫兰指数小于0且通过1%的检验水平,说明铜川市的“三农”协调度存在空间负相关,即铜川市与周围城市存在明显的“低—高”型空间差异。

表5 陕西省“三农”协调度莫兰统计值

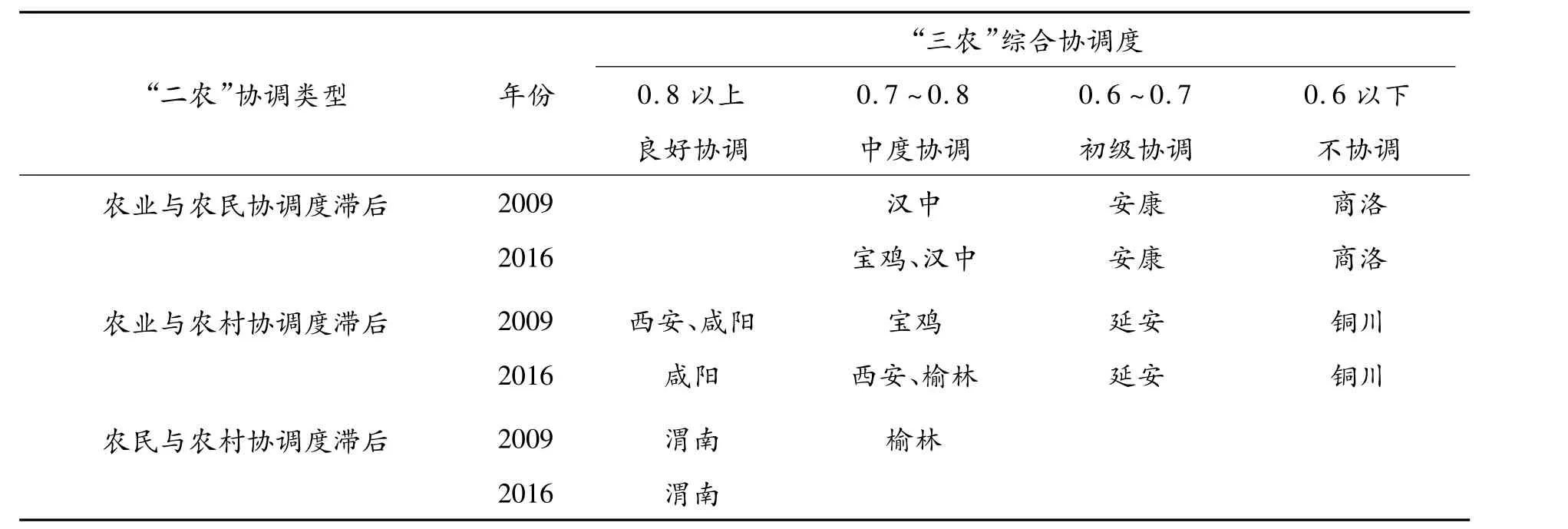

表6 陕西省“三农”协调发展模式

运用各城市“三农”发展水平指数和二元系统协调度公式可以计算10个省辖市“二农”协调度,并确定每个省辖市“二农”协调度中的最小值,即“二农”协调发展的滞后类型,结合各省市“三农”协调度的测度值,可以得到陕西省“三农”协调发展模式表(见表6)。不难看出,2009年商洛、安康、汉中3市属于农业与农民协调度滞后型;西安、咸阳等5市属于农业与农村协调度滞后型;渭南和榆林属于农民与农村协调度滞后型。相对于2009年10个省辖市的协调度滞后类型而言,2016年仅有宝鸡和榆林2市发生了变动,其他城市均保持不变。总的来说,农业与农民协调度滞后型的城市“三农”综合协调度处于中度协调及以下;农民与农村协调度滞后型的城市则处于中度协调及以上;农业与农村协调度滞后型的城市综合协调度在各个阶段均有分布。大部分城市属于农民收益发展超前、农业与农村协调度滞后型(均有5市);其次是农村建设超前、农业与农民协调度滞后型(分别有3、4市);属于农业发展超前、农民与农村协调度滞后型的城市仅有渭南(2009年还有榆林)。

3 结语

本文运用2009—2016年陕西省10个省辖市农村建设、农民收益与农业发展的有关面板数据,综合使用莫兰指数和耦合协调度等方法对10个省辖市的“三农”协调发展情况进行时空格局分析,得到如下主要结论:第一,从“三农”指标的发展情况来看,陕西省“三农”发展水平最高的两个省辖市是渭南和咸阳,最低的两个省辖市是铜川和商洛,关中地区和陕北地区以农民收益发展为主导,而陕南地区以农村建设为主导,全省农业发展水平滞后于农民收益发展与农村建设。第二,从“三农”系统的协调情况来看,陕西省“三农”发展水平处于初级协调阶段,陕北和关中的“三农”协调度高于陕南,2016年渭南、咸阳的“三农”协调度处于良好协调阶段,商洛和铜川处于不协调阶段。10个省辖市经济发展与“三农”协调度之间以及农业发展与农民收益之间均存在着较高的关联性,这表明经济的高速增长促进了区域的“三农”协调发展,农业发展水平的快速提升促进了农民收益的显著提高。总的来说,陕西省“三农”协调度的空间自相关并不显著,整体上“三农”协调度在空间分布上并不存在明显的集群趋势。第三,从“三农”协调发展的模式来看,咸阳、西安、榆林、延安和铜川5市属于农民收益发展超前、农业与农村协调度滞后型,宝鸡、汉中、安康、商洛4市属于农村建设超前、农业与农民协调度滞后型,渭南属于农业发展超前、农民与农村协调度滞后型。

长期以来,陕西省经济发展水平与农民收益高度相关,目前经济发展水平的高低顺序依次是关中、陕北和陕南,由此可知,关中和陕北的农民收益要明显高于陕南。2016年关中地区的西安、咸阳、宝鸡与陕北地区的榆林、延安的农民收入均超过万元,远高于陕南地区的汉中、安康和商洛;粮食产量与农业增加值方面,关中地区的渭南、西安、咸阳、宝鸡与陕北地区的榆林几乎包揽了10个省辖市中的前5名。由此可知,关中与陕北的农民收益发展相对农村建设和农业发展具有明显的比较优势,“三农”发展呈现农民收益超前、农业与农村协调度滞后的发展格局。而陕南地区的汉中、安康和商洛在实施了美丽乡村建设、新农村建设后,农村面貌焕然一新,相对于农业发展与农民收益发展而言,农村建设具有一定的比较优势,由此呈现农村建设超前、农业与农民协调度滞后的发展格局。总的来说,陕西省的粮食生产能力处于31个省市区的中下游,2017年陕西省的粮食总产量、单位面积产量和播种面积分别为1.216 2×1011kg、3 993.7 kg/hm2和3 045 300 hm2,在全国的排名分别为第19名、第29名和第17名。2017年陕西省农民人均可支配收入为10 265元,仅占全国平均水平13 432元的76.4%。2017年全国的城乡居民收入比为2.71:1,而陕西省的城乡居民收入比高达3:1。由此可知,陕西省“三农”发展水平并不高,整体上“三农”协调度处于初级协调阶段。