改良外侧小切口在全髋关节置换术中的应用效果观察

2018-11-19李寿龙

李寿龙

(青海省海东市人民医院,青海 海东 810600)

0 引言

小切口入路手术符合现代外科学倡导的微创性、美观性要求,能够在尽量避免损伤肌肉组织的条件下完成全程操作,具有下床时间早、术后康复快及输血少等特点[1-2]。相关研究表明,外侧Watson-Jones小切口手术能够在保留肌肉与腱性部分的前提下,经阔筋膜张肌及臀中肌肌间隙切开入路,能够保证肌间隙的充分显露,并促进术后恢复,但实际手术时对肌肉与腱性部分的保留有较高的难度[3]。本文中,我院以外侧Watson-Jones小切口手术为参照,对全髋关节置换术做了适当的改良,实验结果较满意,现做如下归纳。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本组实验设计采集58例患者的临床资料,患者均于2016年7月至2018年7月在我院接受全髋关节置换术处理,已签署实验研究知情同意书,已对伴手术禁忌证、严重肝肾功能疾病、基线资料欠缺等问题者做排除处理。按随机抽签法分配患者入组,Ⅰ组29例,包括男性18例,女性11例,年龄39~78岁,平均(54.3±5.2)岁;原发疾病:①股骨头坏死8例;②股骨颈骨折10例;③髋臼发育不良并骨关节炎5例;④原发性骨关节炎4例;⑤其他2例。Ⅱ组29例,男性19例,女性10例,年龄41~80岁,平均(55.2±4.9)岁;原发疾病:①股骨头坏死7例;②股骨颈骨折11例;③髋臼发育不良并骨关节炎6例;④原发性骨关节炎4例;⑤其他1例。Ⅰ组与Ⅱ组的基线资料使用SPSS17.0软件统计分析,P>0.05,有可比性。

1.2 方法

Ⅰ组采取标准后外侧Gibson入路,高点标记在髂骨外缘与骶髂肌后脊柱、骨盆接缝位置,高点后方2指宽处作为第二点,在该处与中心大粗隆顶点处做标记,并做一稍微倾斜的切口;将筋膜组织仔细切开,对后外侧肌群进行剥离处理,以完全显露梨状肌窝与外旋肌群,将外旋肌切断,使关节囊充分显露,再给予髋臼及股骨头置换。

Ⅱ组经改良外侧小切口入路处理,具体步骤如下:①在平卧体位下实施全麻或椎管内麻醉,保持患侧平行于手术床缘,并妥善固定健肢;②对股骨大粗隆尖端、髂前上嵴进行标记,斜切口(长度:<10cm)定位于大粗隆顶点远端与髂前上嵴后缘相交处,与股骨干轴线呈30°夹角;③依次将皮下组织、浅筋膜等剥开,将阔筋膜张肌及臀大肌适当剥离,找到大粗隆上缘后,将位于该处的臀中肌前部腱性止点适当切除,往前后侧牵开阔筋膜张肌及臀中肌,使关节囊前壁充分暴露;④在股骨颈内外侧、髋臼盂唇下端关节缝隙处置3把拉钩,在关节囊前壁完全显露的条件下将其切除;⑤将膝关节保持屈曲,股骨保持内收外旋,对股骨头行脱位处理,给予股骨颈基底截骨,完成后伸直患肢、暴露髋臼,并将股骨牵开,取拉钩或克氏针2枚置于髋臼前壁与内缘,起临时固定、显露髋臼作用[4];⑥对髋臼做磨锉处理,再将髋臼臼杯、内衬物置入;⑦保持膝关节屈曲,同时对股骨进行极致内收外旋,为避免损伤臀中肌,可取一拉钩并置于大粗隆下端[5],完成后给予扩髓、假体放置;⑧确认无误后,按常规标准给予负压引流管放置、逐层缝合等处理。

1.3 评估项目

记录两组的手术近期临床指标[6]:(①切口长度;②手术时间;③术中出血量)与术后6周的髋臼外展角、前倾角。同时于术后6周、12周及24周,以harris髋关节功能评估标准、可视模拟评分法(VAS)为参照,评估两组的髋关节功能恢复情况与疼痛缓解情况。

1.4 统计数据分析

实验数据使用SPSS 17.0软件分析,经卡方和t检验,由率(%)和(均数±标准差)的方式描述,P<0.05,说明实验数据间有统计学意义。

2 结果

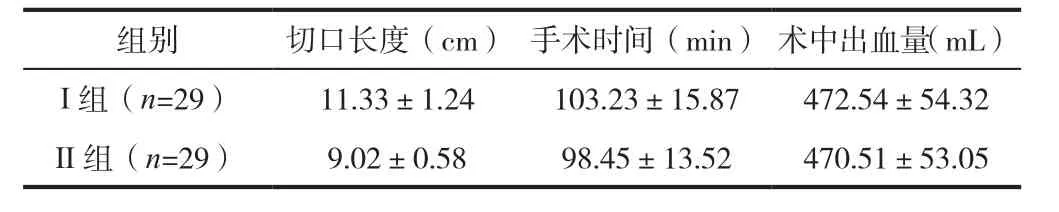

2.1 两组入路方式对近期临床指标的影响

两组在切口长度方面的对比,有统计学意义(P<0.05),但手术时间、术中出血量对比,无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组入路方式对近期临床指标的影响(±s)

表1 两组入路方式对近期临床指标的影响(±s)

组别 切口长度(cm) 手术时间(min) 术中出血量(mL)Ⅰ组(n=29) 11.33±1.24 103.23±15.87 472.54±54.32Ⅱ 组(n=29) 9.02±0.58 98.45±13.52 470.51±53.05

2.2 两组入路方式对髋臼外展角与前倾角的影响

Ⅰ、Ⅱ组术后6周的髋臼外展角依次是(43.80±4.52)°和(44.31±4.13)°, 对比无统计学意义(P>0.05),髋臼前倾角依次是(18.81±5.14)°和(13.30±3.88)°,对比有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组入路方式对髋臼外展角及前倾角的影响(±s, °)

表2 两组入路方式对髋臼外展角及前倾角的影响(±s, °)

组别 髋臼外展角 髋臼前倾角Ⅰ组(n=29) 43.80±4.52 18.81±5.14Ⅱ 组(n=29) 44.31±4.13 13.30±3.88

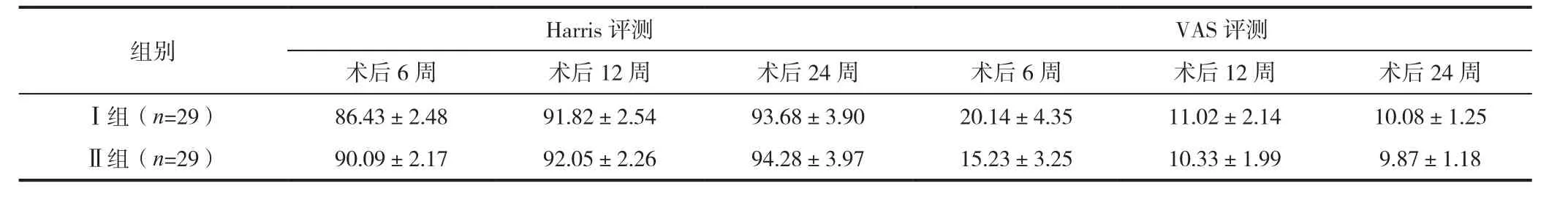

2.3 两组入路方式对术后Harris与VAS评测结果的影响

Ⅱ组术后6周的Harris与VAS评测结果均显著优于Ⅰ组,比较有统计学意义(P<0.05),术后12周、24周Harris与VAS评测结果的对比,无统计学意义(P>0.05),见表3。

3 讨论

既往临床行全髋关节置换术时多选择经后外侧Gibson入路,该方法具有操作简便、显露完全、基本不损害外展肌等特点,但解剖层次较多,术中需对外旋肌群做切断处理,可能伤及坐骨神经,增加患者术后发生关节脱位的风险[6]。相关资料显示,经后外侧Gibson入路手术多在侧卧体位下操作,此种情况下也可能对心肺功能造成较明显的影响[7]。经外侧Watson-Jones小切口入路虽能够有效减少关节脱位的发生,并可尽量确保外展肌与后方肌群的完整,但由于存在手术显露难度大、并发症多等问题[8],因此仍非全髋关节置换术的首选入路方式。

相关研究对经外侧小切口行全髋关节置换手术的患者资料进行总结分析,认为该手术对患者的损伤较小,疼痛较轻,能够尽量减少切除肌肉肌腱,特别适用于首次手术的患者[9-11]。杨晓阁等[12]研究认为其主要弊端在于易导致臀中肌挫伤或断裂,主要与术中显露、器械刺激等有关。王祥金等[13]研究、王旭[14]研究看法与此基本一致。

表3 两组入路方式对术后Harris与VAS评测结果的影响(±s, 分)

表3 两组入路方式对术后Harris与VAS评测结果的影响(±s, 分)

组别 Harris评测VAS评测术后6周 术后12周 术后24周 术后6周 术后12周 术后24周Ⅰ组(n=29) 86.43±2.48 91.82±2.54 93.68±3.90 20.14±4.35 11.02±2.14 10.08±1.25Ⅱ组(n=29) 90.09±2.17 92.05±2.26 94.28±3.97 15.23±3.25 10.33±1.99 9.87±1.18

鉴于上述问题,笔者对传统经外侧小切口手术做了适当的改良,手术经大粗隆前端臀中肌止点部分切开入路,不仅操作简便、出血少、髋臼显露完全,同时还能够有效防止钝性牵拉臀中肌与臀小肌而造成严重损伤,避免影响外展肌功能,使术后脱位的发生大大减少[15]。本组实验显示,Ⅱ组患者经改良外侧小切口入路处理后,在切口长度方面较Ⅰ组显著缩小,而手术时间、术中出血量的对比,两组并无明显差异,提示改良外侧小切口入路较传统入路方式更利于减轻对患者的损伤;对比两组的髋臼外展角与前倾角,可见Ⅱ组的髋臼前倾角在术后6周明显小于Ⅰ组,但对于术后12周、24周髋关节功能的恢复并无明显影响。相比Ⅰ组,Ⅱ组术后6周的Harris评测结果显著提高,而VAS评测结果显著下降,说明改良外侧小切口入路更利于促进髋关节功能的恢复与疼痛的缓解,与相关资料观点大致吻合[16-18]。

综上所述,经改良外侧小切口入路对患者行全髋关节置换术治疗,切口较小、疼痛缓解较快,并可有效促进髋关节功能的恢复,值得推荐。