儿童扩张型心肌病心电图精准分析及其临床意义

2018-11-16

(苏州大学附属儿童医院心血管内科,江苏 苏州 215000)

扩张型心肌病(DCM)是以左心室或双心腔扩大和收缩功能减退为特征的心肌疾病,约占儿童心肌病的51%~59%[1];其临床表现为进行性心力衰竭、心律失常、血栓栓塞和猝死,预后差,病死率高。心电图(ECG)是临床最为常用的便捷检查手段,美国纽约心脏病学会(NYHA)推荐将ECG作为成人心力衰竭的初始检查手段,且ECG对DCM病人预后的判断有重要意义[2]。而儿童DCM大多数起病隐匿,早期症状不是很明显,其ECG改变的研究在国内外报道甚少。本研究精准分析了我院首诊并收治的47例儿童DCM诊断初期ECG的特点,旨在探讨ECG改变在儿童DCM诊断、病情判断和预后评估中的临床价值。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2010年1月—2018年6月在我院首诊住院的DCM病儿47例,其中男24例,女23例;年龄20 d~14岁。小于6个月15例,男8例,女7例;6个月~3岁17例,男5例,女12例;大于3岁15例,男11例,女4例。住院前病程为半天~1.5个月。DCM入选标准为:①符合2006年美国心脏病协会制订的原发性DCM的分类诊断的标准[3];②左心室舒张末期内径(LVEDD)增大,超过正常均数2s(按体表面积),伴左心室收缩功能减低,左心室短轴缩短率(LVFS)或者左心室射血分数(LVEF)小于正常均数2s(按年龄),或者LVEF<45%,LVFS<25%[4];③排除其他心肌病(如心内膜弹力纤维增生症、心肌致密化不全、限制性心肌病等)以及先天性心脏病、代谢性疾病等。按照NYHA小儿心功能分级标准[5],Ⅰ级6例,Ⅱ级14例,Ⅲ级11例,Ⅳ级16例。

1.2 方法

1.2.1ECG检查 对每个DCM病儿行十二导联ECG检查,振幅为10 m/V,走纸速度为25 mm/s,其心率(HR)、PR间期、QRS时间、QT间期由机器自动测定,各导联情况诊断由人工完成。所有病儿的ECG均由两位ECG医师诊断;若两人诊断结果不一致,则由第三位ECG医师判读。所有ECG诊断医师均不知病儿的心脏彩超检查结果。

1.2.2化学发光法检测脑钠肽(BNP)水平 47例DCM病儿中32例采用化学发光法检测BNP水平。

1.2.3LVEDD Z值计算 为消除心脏大小因儿童年龄、生长发育、营养等因素的影响,按照美国超声心动图协会儿科和先天性心脏病委员会2011年“小儿超声心动图定量分析指南”[6],将所有病儿经心脏M超测定的LVEDD转化为Z值[7]。

1.2.4病情评判标准 病情好转标准:①LVEF升高≥10%;②LVEDD Z值减小1s以上;③临床心功能好转一个等级以上。满足其中之一者,即视为病情好转。病情稳定标准:①LVEF波动在10%以内;②LVEDD Z值减小1s以内;③临床心功能稳定在同一个等级。

1.3 统计学处理

应用SPSS 22.0软件进行统计处理,计数资料以百分比表示,统计处理采用χ2检验或Fisher确切概率法,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 DCM病儿的ECG改变

47例DCM病儿ECG均有异常改变,较常见的ECG改变依次为ST-T改变(70.2%)、左心室增大(51.0%)和窦性心动过速(48.9%),其中ST-T改变中T波低平主要集中在V5、V6导联,ST段下移主要分布于V4~V6导联,其最大下移幅度为0.1 mm。其他常见ECG改变包括传导阻滞10例(21.2%),左心房增大9例(19.1%),期前收缩以及房性心动过速6例(17.0%),fQRS 5例(10.6%),异常Q波仅有1例(2.1%)。出现传导阻滞的10例中,Ⅰ度房室传导阻滞7例(14.9%),左束支传导阻滞2例(4.3%),室内传导阻滞1例(2.1%)。

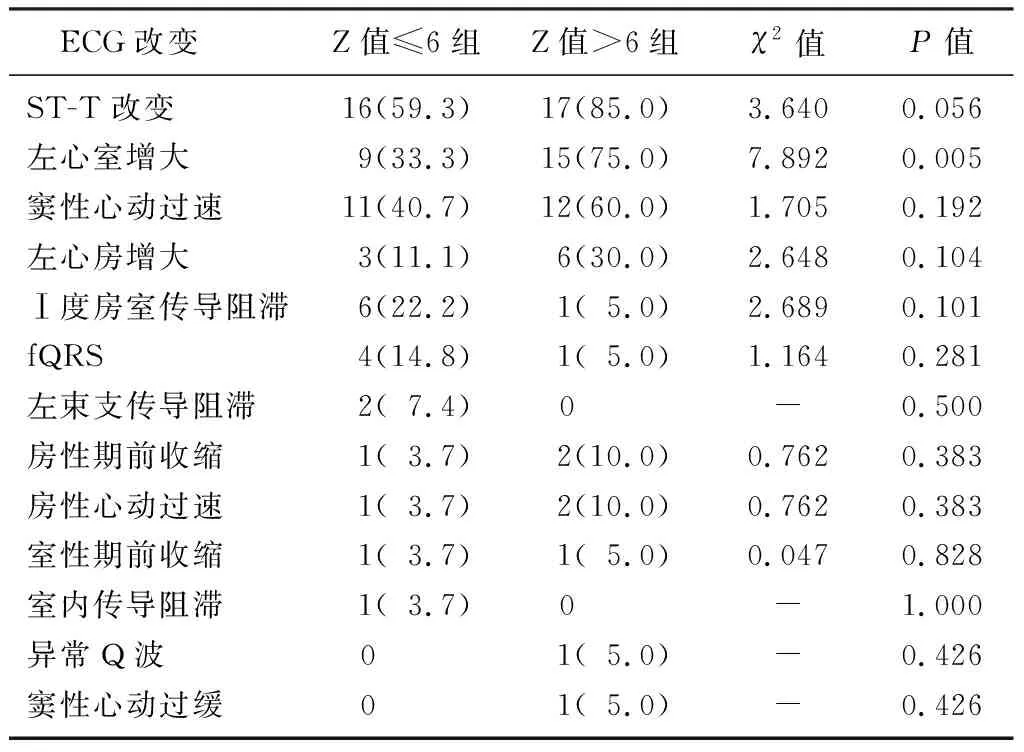

2.2 ECG改变与LVEDD Z值的关系

LVEDD Z值≤6者27例(Z值≤6组),Z值>6者20例(Z值>6组)。Z值>6组中左心室增大的比例高于Z值≤6组,差异具有统计学意义(χ2=7.892,P<0.05)。两组间其他异常ECG改变比较,差异无显著性(P>0.05)。见表1。

表1DCM病儿ECG改变与LVEDDZ值的关系(例(χ/%))

ECG改变Z值≤6组Z值>6组χ2值P值ST-T改变16(59.3)17(85.0)3.6400.056左心室增大9(33.3)15(75.0)7.8920.005窦性心动过速11(40.7)12(60.0)1.7050.192左心房增大3(11.1)6(30.0)2.6480.104Ⅰ度房室传导阻滞6(22.2)1(5.0)2.6890.101fQRS4(14.8)1(5.0)1.1640.281左束支传导阻滞2(7.4)0 -0.500房性期前收缩1(3.7)2(10.0)0.7620.383房性心动过速1(3.7)2(10.0)0.7620.383室性期前收缩1(3.7)1(5.0)0.0470.828室内传导阻滞1(3.7)0 -1.000异常Q波0 1(5.0)-0.426窦性心动过缓0 1(5.0)-0.426

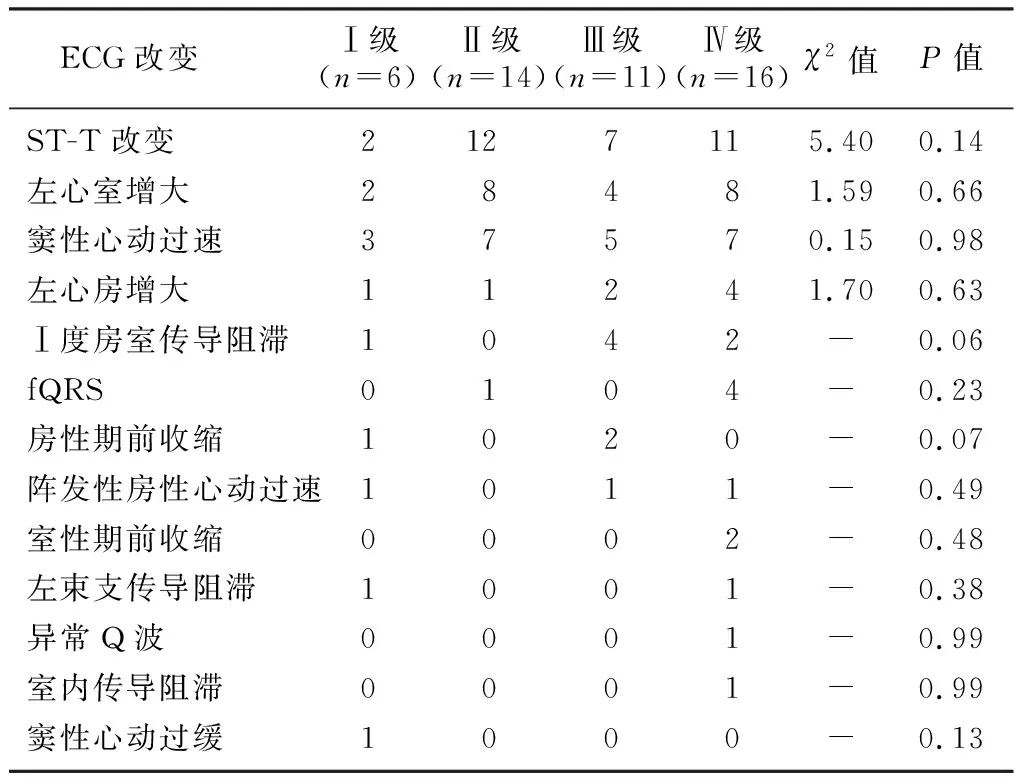

2.3 ECG改变与NYHA心功能分级的关系

ST-T改变在心功能Ⅰ级组发生率最低,心功能Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级组中的发生率相近,但差异无统计学意义(P>0.05);各组间其他ECG改变比较,差异无显著性(P>0.05)。见表2。

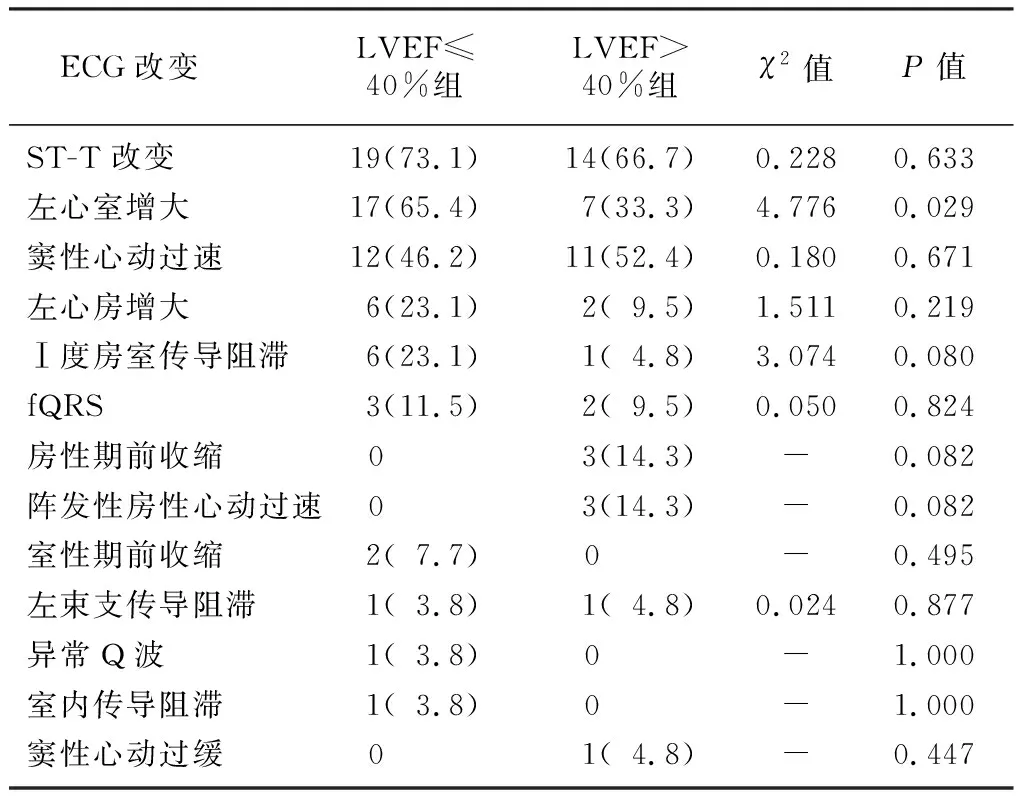

2.4 ECG改变与LVEF的关系

LVEF≤40%组26例,LVEF>40%组21例。ECG显示,LVEF≤40%组左心室增大者明显高于LVEF>40%组(33%),差异具有统计学意义(χ2=4.776,P<0.05);组间其他异常ECG改变比较,差异均无显著性(P>0.05)。见表3。

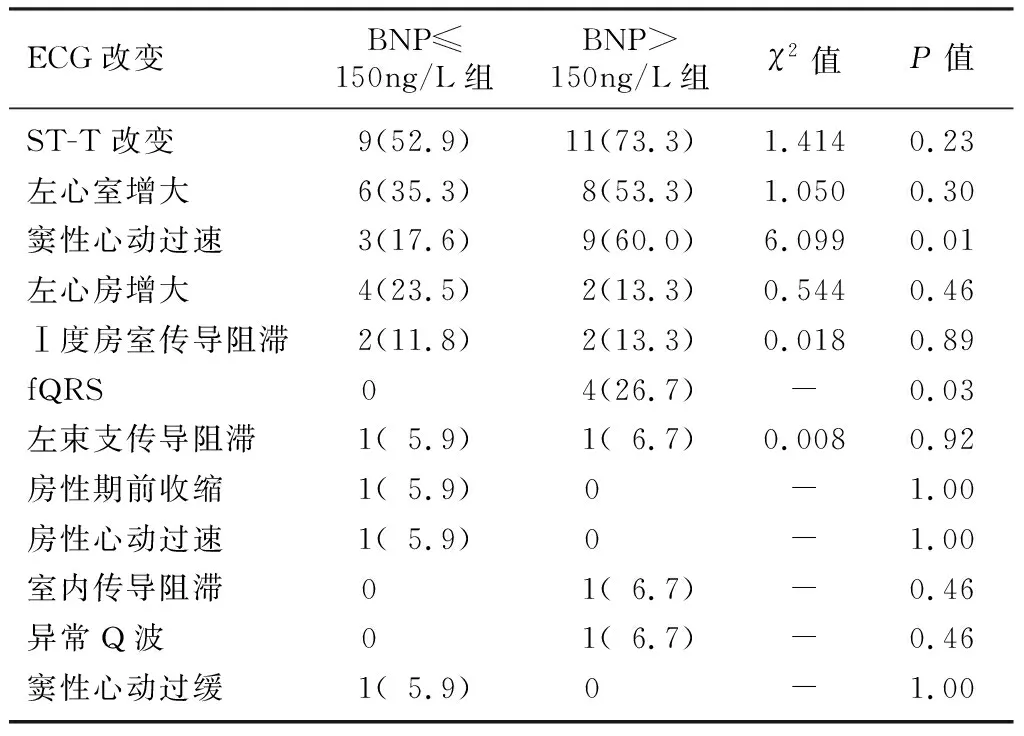

2.5 ECG改变与BNP的关系

将BNP以150 ng/L为界限分成两组,BNP≤150ng/L组病儿17例,BNP>150ng/L组病儿15例,BNP>150ng/L组窦性心动过速的发生率高于BNP≤150ng/L组,差异有显著性(χ2=6.099,P<0.05)。4例fQRS病儿都分布在BNP>150ng/L组(26.7%),与BNP≤150ng/L组比较差异有显著性(P=0.03)。其他异常ECG改变组间比较,差异均无显著性(P>0.05)。见表4。

表2DCM病儿ECG改变与NYHA心功能分级的关系(例)

ECG改变Ⅰ级(n=6)Ⅱ级(n=14)Ⅲ级(n=11)Ⅳ级(n=16)χ2值P值ST-T改变212 711 5.400.14左心室增大28481.590.66窦性心动过速37570.150.98左心房增大11241.700.63Ⅰ度房室传导阻滞1042-0.06fQRS0104-0.23房性期前收缩1020-0.07阵发性房性心动过速1011-0.49室性期前收缩0002-0.48左束支传导阻滞1001-0.38异常Q波0001-0.99室内传导阻滞0001-0.99窦性心动过缓1000-0.13

表3DCM病儿ECG改变与LVEF的关系(例(χ/%))

ECG改变LVEF≤40%组LVEF>40%组χ2值P值ST-T改变19(73.1)14(66.7)0.2280.633左心室增大17(65.4)7(33.3)4.7760.029窦性心动过速12(46.2)11(52.4)0.1800.671左心房增大6(23.1)2(9.5)1.5110.219Ⅰ度房室传导阻滞6(23.1)1(4.8)3.0740.080fQRS3(11.5)2(9.5)0.0500.824房性期前收缩0 3(14.3)-0.082阵发性房性心动过速0 3(14.3)-0.082室性期前收缩2(7.7)0 -0.495左束支传导阻滞1(3.8)1(4.8)0.0240.877异常Q波1(3.8)0 -1.000室内传导阻滞1(3.8)0 -1.000窦性心动过缓0 1(4.8)-0.447

2.6 ECG改变与预后的关系

病儿病情稳定后出院,不定期门诊随访者共有19例,随访时间1~45个月。其中病情好转者10例,病情稳定者7例,死亡者2例。10例(52.6%)好转者年龄均小于2岁,其初始ECG改变有窦性心动过速、左心房左心室增大、ST-T改变、传导阻滞(完全性左束支、室内传导阻滞)及fQRS;死亡病儿2例(10.5%),年龄分别为3岁9个月、4岁8个月,初始ECG改变有窦性心动过速、左心房左心室增大、T波改变以及Ⅰ度房室传导阻滞;病情稳定者7例(36.8%),其中年龄>2岁者4例,初始ECG改变与好转病例类似。

表432例DCM病儿ECG改变与BNP的关系(例(χ/%))

ECG改变BNP≤150ng/L组BNP>150ng/L组χ2值P值ST-T改变9(52.9)11(73.3)1.4140.23左心室增大6(35.3)8(53.3)1.0500.30窦性心动过速3(17.6)9(60.0)6.0990.01左心房增大4(23.5)2(13.3)0.5440.46Ⅰ度房室传导阻滞2(11.8)2(13.3)0.0180.89fQRS0 4(26.7)-0.03左束支传导阻滞1(5.9)1(6.7)0.0080.92房性期前收缩1(5.9)0 -1.00房性心动过速1(5.9)0 -1.00室内传导阻滞0 1(6.7)-0.46异常Q波0 1(6.7)-0.46窦性心动过缓1(5.9)0 -1.00

3 讨 论

儿童DCM可发生于任何年龄,其发病年龄高峰始于幼儿期,以学龄前期以及学龄期儿童最为多见[8],本组47例DCM病儿的年龄构成比与文献报道相近。DCM的主要病理改变为心肌细胞弥漫性变性和坏死,心肌收缩功能障碍,从而导致ECG出现异常改变[9]。

ECG中的ST段和T波反应的是心室肌的复极情况,其中T波是心室复极顺序发生细微变化的较敏感指标。研究显示,DCM因其广泛的细胞变性、坏死,弥漫性心肌纤维化,导致心肌细胞的电活动不一致,引起心室肌复极的异常,从而导致ECG ST-T改变[10-11]。T波改变在Ⅱ、Ⅲ导联中多为功能性改变[12-14],而在Ⅰ、V5、V6等导联中往往提示器质性的改变[15-16]。本研究也证实DCM病儿ST-T改变的发生率最高,达70.2%,主要分布在胸前导联,其中以V5导联最常见,常表现为ST段压低、T波倒置及低平,且以心脏增大显著及心功能Ⅱ级以上者发生率较高。

ECG异常Q波的产生也与受损心肌广泛变性、坏死及纤维化有关。戴荣等[17]指出,病损区心肌的缺血和纤维化,使心肌变薄,易导致电激动减弱或消失,从而产生异常Q波。本研究1例出现异常Q波的病儿,心功能为Ⅳ级、LVEDZ值>6、LVEF≤40%,提示异常Q波的出现可能预示病儿心肌病变严重。

DCM特点以左心室增大为主,少数病例可伴右心室增大,但往往被左心室增大掩盖;而左心房增大可能因左心室增大造成的功能性二尖瓣关闭不全所致。粱丽等[18]研究显示,DCM因心肌广泛纤维化,心肌供血不足,心肌复极顺序发生改变,继而出现房室增大。本研究的病例大多有不同程度左心室增大,部分伴左心房增大,因此ECG若出现房室增大表现,需及时行心脏超声检查明确诊断。

传导阻滞在成人DCM中是一种较常见的ECG改变,以房室传导阻滞以及左束支传导阻滞为主。ZANNAD等[19]报道显示左束支传导阻滞是DCM病人长期病死率高的独立危险因素。本研究47例DCM病儿中,房室传导阻滞占有一定比例,其中有2例是左束支传导阻滞,1例完全性传导阻滞出现在LVEF≤40%和心功能Ⅳ级组中,1例不完全性传导阻滞见于LVEF>40%和心功能Ⅰ级组中,因此,对于DCM病儿,完全性左束支传导阻滞的出现可能预示心功能受损较重。

异位搏动及异位心律是DCM病儿的主要临床表现之一,可以作为DCM早期诊断的重要依据,在成人DCM中,严重室性心律失常往往是猝死的原因[20-21]。本研究47例病儿ECG中也出现了异位搏动,其中房性期前收缩以及房性心动过速各3例,室性期前收缩2例。2例病儿室性期前收缩都出现在LVEF≤40%和心功能Ⅳ级组中,提示儿童DCM出现室性期前收缩可能与心功能低下和失代偿有一定关系。

ECG QRS波代表了心室除极的状况,对成人DCM研究表明,QRS波时限延长与左心室舒张末期内径呈正相关,QTc的延长与心脏病的严重程度及严重心血管事件的发生呈正相关[22-24]。本研究47例DCM病儿均未见QRS波时限改变和QT延长表现,提示儿童DCM的ECG改变可能与成人不同。fQRS是指两个相关导联的QRS波群呈三相波或多相波,典型者呈RSR'型,也有各种变异,但并无典型束支传导阻滞的ECG图形[25]。近年来国内外多项研究均发现,fQRS不仅对冠心病病人预后有很好的预警作用,也对DCM具有重要的预测价值[26]。电生理研究认为fQRS是心室碎裂电位的反映,是病人发生心律失常的病理学基础,其出现fQRS的导联数量越多,越容易发生心律失常[27]。KANG等[28]研究显示,ECG上特别是下壁导联出现fQRS与心律失常的发生有密切关系,本研究5例出现fQRS,心功能差的病儿出现比例大,其中2例分别在V5、V6导联出现fQRS,而另外3例fQRS分别出现在Ⅲ、V3导联,但均未见异位搏动,与上述研究报道结果相近。

近年来,国外对儿童DCM预后的影响因素研究较多,但尚未得出有效的危险分层方案。有研究表明,起病年龄<6岁,LVEF较高提示预后较好;如果LVEF在治疗6个月内有所好转,提示预后较好,而LVEF没有改善则是死亡或心脏移植的预测因素[29-30]。本研究结果显示2岁以下确诊DCM的病儿,经积极规范的治疗,预后较好(占随访病儿的52.6%),与上述报道相符。

综上,儿童DCM绝大多数都有ECG改变,改变类型与成人DCM略有不同。其中fQRS、异常Q波、室性期前收缩、完全性左束支传导阻滞提示心肌病变严重,心功能差,但缺乏成人DCM可见的QRS波时限的改变和QT间期延长的表现。儿童DCM的特点是起病隐匿,早期可无明显的临床症状,但心肌超微结构的病变已经存在,ECG异常可能已经呈现。因此,ECG检查对于儿童DCM的发现、心肌病变的严重程度的判断有一定的临床价值。ECG是否对儿童DCM预后评估具有参考价值,还需进一步扩大样本量进行研究。