构建数概念 发展数感官

——“千以内数的认识”的教学实践与感悟

2018-11-15浙江杭州市萧山区楼塔镇中心小学311266

浙江杭州市萧山区楼塔镇中心小学(311266)

一、课前分析

英国学者茱莉亚·安吉莱瑞在《如何培养学生的数感》一书中指出:“数感是高度化的产物,它不仅和学生已有的数字概念相联系,也和怎样形成这些概念相联系。”因此,在数的概念教学过程中,教师要关注学生的认数过程,帮助学生在认数过程中构建数本身以及数之间的逻辑关系,从而培养学生的数感。

“千以内数的认识”是一节概念课,该课内容包含数的表示、满十进一、数位、各个数位上所表示的意义等,学生对计数单位的认识将从“一”提升到“千”。“千”不仅是学生认识更大的自然数和进行大数计算的基础,而且在日常生活中有着广泛的应用。为此,教学该课内容时,教师要充分注重学生对数的概念的构建,从而发展学生数的感官。

二、教学实践

1.活动引入,复习十进制

师(出示计数器):哪位同学能在这计数器上一颗一颗地拨到10?(指名学生操作)想一想,他在个位满十的时候,进行了怎样的操作?

生1:个位上满10颗时,他把珠子都退回来了,再在十位上拨1颗。

师:谁能一十一十地拨到100?

师(小结):哪一数位上满十,就向前一位进一。

【设计意图:在计数器上从一依次拨到十与从十依次拨到百的过程,既复习了旧知——数位的“十进”关系及其在计数器上的表示方法,也使学生对新知——百位满十要向千位进一的建构做好了迁移准备。】

2.探究新知,构建数概念

(1)认识计数单位“千”

师(出示10个正方体):一个一个地数。

师(出示100个正方体):先估一估,再十个十个地数。

师(出示1000个正方体):一百一百地数。

师(小结):当数比较大的数时,为了方便,我们可以一百一百地数。

师:在计数器上一百一百地拨,从100拨到1000。满十个百应该怎么办?

生2:百位满十就向千位进一。

师:一起来说一说,在数位顺序表中,从右边起的第一位是什么?第二位是……

【设计意图:在教学过程中借助了直观的学具——小正方体,从起初散乱的小正方体到将这些学具“结构化”——10个一列、10列一面、10面一体的过程,使学生感知十进制,同时初步感受一千的大小。接下来,通过让学生借助具有逻辑结构化的学具——带数位的计数器,一百一百地拨,从100拨到1000,再适时、适当地抽象,有利于学生逐步掌握数的内部结构。】

(2)生活中的“一千”

师:请估计班级人数。

①呈现一个班级的人数。

②分别估算3个、6个、15个这样的班级的人数。

③估算1000人大约是这样的几个班。

④感受1000人的大小。

【设计意图:数学素材的选择和创新必须源于学生已有的知识基础和认知特点,同时应具有现实的、有意义的、具有适度挑战性的特点,这样才能成为达成目标的有效载体。在本环节中,借助本班人数有33人,推算出三个这样的班将近100人,再根据这一结论推算出30个班大约有1000人,使学生再次感受几百和一千的大小,同时渗透估算的思想,发展学生数的感官,并为后续学习做准备。】

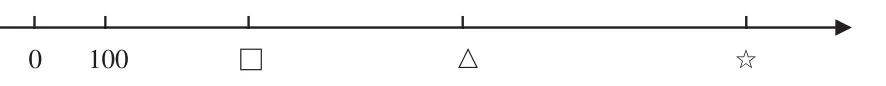

(3)数轴中的“一千”

师(出示数轴):这是一条数轴,根据0和100的位置,确定其他三个位置分别表示几,为什么?

生3:我认为□代表200。

生4:我觉得□是300,因为100到□的距离大约有0到100的两段这么长。

生5:我用尺子量,发现1到100是一大格,而100到□有两大格。

生6:我是用手指估计的,1到100有一个大拇指宽,而100到□有两个大拇指宽。

师:那么□处是200还是300?

生7:300。

师:余下的两处位置,你能用自己喜欢的方法进行验证吗?

生8:△处是600,☆处是1000。

师:你能分别估计出500、900的位置吗?请在数轴上表示出来。

【设计意图:借助数轴上已知的“0”和“100”这两个点,让学生在观察、猜测、交流、估计、测量等活动中确定□、△、☆这三个位置所表示的数,在积累数学活动经验的同时,加深对数的概念的认识。同时,通过数轴上数的位置以及两数之间距离的长短,将“数”与“形”紧密结合起来,使学生能从形的角度进一步感知数,形象地感知两数之间的大小关系,培养学生的数感。】

(4)认识千以内的数

①数正方体

师:这里一共有几个小正方体?你会怎么数?

生9:有2个百、3个十、6个一,所以有236个小正方体。

师(板书:236):这个数怎么读?

师:谁能在计数器上依次拨出紧跟着236的五个数?

师:请回想一下,从239到240是怎么操作的?谁能再来操作一下?

师:不用计数器,我们一起再来数一数。

生(齐):237、238、239、240、241。

【设计意图:对于在计数器上操作从239到240过程,一些学生会直接将9颗珠子退回去,然后向十位进一。教师通过让学生正确操作该过程,再次强化十进制这一原则,并突破学生遇到拐弯数时不知道下一个数是多少的教学难点。】

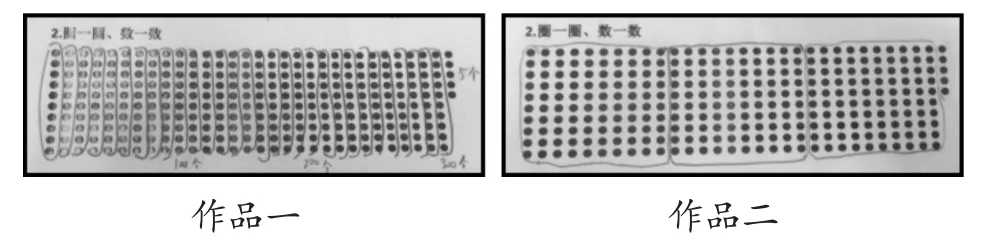

②数小圆点

师:用你喜欢的方法,数出小圆点的个数。

师:作品一中,是几个几个数的?作品二中,是几个几个数的?

师:两位同学用不同的方法都数出了一共有305个小圆点。这个数你会读吗?

师:谁能在计数器上拨出这些小圆点的数量?

师:谁能在计数器上依次拨出305前面的五个数?

师:请回想一下,从300到299是怎么操作的?谁能再来操作一下?

师(小结):当个位不够时要先向十位借,十位不够时就要向百位借。

师(边演示边说):百位退一,在十位当十,十位退一,在个位当十,个位上拨回一颗珠子,就是299。

【设计意图:在计数器上从300拨到299的操作过程要进行连续两次退位,这对学生提出了更高的要求。因此,教师引导学生通过观察、思考、归纳整理等多种方法逐步将知识内化。】

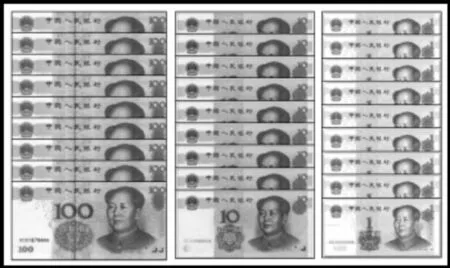

③数人民币

师:这里有多少钱?

生10:999元。

师(板书:999):这个数怎么读?(板书:九百九十九)

师:999,它的3个9表示的意思一样吗?

生11:不一样,分别表示9个百、9个十、9个一。

师:999元再增加多少钱就到1000元了?

(课件呈现999元到1000元的变化过程;计数器上呈现999到1000的变化过程)

【设计意图:教师不仅借助了直观、结构化的学具——小正方体、点子图、人民币进行教学,以帮助学生理解数的意义,感知千以内数的大小,掌握用“计数单位”数数的方法,还借助了具有逻辑结构化的计数器,让学生充分感知十进制,促使学生逐步掌握数的内部结构。】

3.巩固练习

(1)估一估在990与1000中间的数,再说一说995到1000之间的数。

(2)①介绍《千字文》。(图略)

②在《千字文》中圈出“听”,介绍数数方法并说说该字的意思。

③在《千字文》中圈出第891个字,介绍数数方法并说说该字的意思。

④在《千字文》中任意指一个字,请数数这个字是第几个。

【设计意图:在“巩固练习”环节中,再次呈现“数轴”的目的是让学生用估计的方法找出数所在的位置,以此复习数序、数的读写,感知各个数之间的关系,以培养学生的数感。呈现《千字文》是为了巩固用“计数单位”数数的方法,教师指出《千字文》中的“听”和“想”,为的是教育学生上课不仅要有“得”,更要有“思”。最后,随意指出一个字来考考学生,让问题更具开放性和趣味性。】

三、课后感悟

1.关注认知起点,联系已知数,获得知识迁移

数的认识是以大量的生活经验为基础的,学生在一年级已积累了认数经验。如学习100以内数的认识时,学生已经经历了数数、写数和读数,这些都是可以迁移到千以内数的认识的学习中来的。因此,教师要有意识地利用学生已有的认数经验和认知结构,沟通数与数之间的联系与区别,帮助学生提炼与掌握千以内数的认知结构。

2.利于数形结合,构建数概念,积累活动经验

二年级学生的思维已经开始从形象向抽象发展,但在抽象的过程中仍需要借助大量的形象感受。因此,充分借助正方体、计数器、数轴、点子图等,通过数一数、拨一拨、估一估、圈一圈等方法能使学生直观感受到数的大小、数量的多少,学生能多角度理解数,进而强化了对“数”的直观感知,沟通了与抽象数之间的联系,落实了数感的培养,积累了数学活动经验。

3.构建计数标准,渗透估算意识,发展学生数感

认数的过程与估数相辅相成,在生活中,许多时候不需要数出具体的数量,只要估计出大概的数量就可以了。教学中,以“203班有33人”为基准,让学生通过类比、推理、估算等方法,推算出三个这样的班将近100人;接着以3个班的人数为计数标准,再次引导学生推算出30个班大约有1000人,在这个过程中渗透了估算的思想,发展了学生数的概念和数的感官,为学生的后续学习做准备。

4.借助认数模型,内化数概念,发展数感官

学生在认数过程中离不开直观的学具模型。学具作为学生学习的载体,能将抽象的数形象化,并能有效沟通数序、数的读写、数的组成。因此在本课教学中,教师提供了各种学具,并根据学具的特点进行有效利用。首先是直观的学具——小正方体、点子图、人民币、千字文的使用沟通了数的各个知识要点,如把小正方体“结构化”的过程,能让学生清晰地感知十进制;其次是具有逻辑结构化的学具——带数位的计数器,在计数器上表示数,使学生再次感知计数的十进制,再以此来教学数序和数的位值原则,就能促使学生逐步掌握数的内部结构。可见,利用学具能使“数”由直观到抽象,又将抽象的“数”形象化,发展了学生数的感官。