中缅傣掸族群佛寺大鼓配置及其音声释义*

2018-11-15申波

申 波

内容提要:跨界而居的中缅傣掸族群,共同的宗教信仰使得他们的生活构成了以各种仪式作为日常生活节奏的趋同性。文章以田野的感性材料为依托、以傣掸族群的仪式语境为发端,就佛寺大鼓的形制特征及其分布情况进行了“知识考古”意义上的跨界考察与多元描述,进而将佛寺大鼓置于乐器(法器)的视角,对其音声特征、制度安排、心理隐喻对信众产生的精神感召进行了音乐文化学意义上的解读,意在说明,作为一种制度性的表述起点,在特定的时间与空间,大鼓敲奏的声音已不是自在的情景,而是可供阐释的人文叙事,其与“文化持有者”日常生活的内容、程序、结构都存在着一种心理契合与呼应关系,表现出特定的音响对仪式规约的有效性和稳定性,它预示着,通过鼓声,民众的期盼将获得与超自然力量的沟通、民众的景愿来年将获得实现。

傣族作为全民信仰南传佛教的民族,是云南特有的民族,而云南又是中国境内唯一存在南传佛教传播的省份。傣族在与中国山水相连的缅甸被称为掸族,在傣掸族群的聚居区,宗教的传统构成了文化的底色,几乎所有南传佛教区域都呈现出“一寨一寺一佛塔”的独特景观,这之于本文的命题就具有了特殊的视角。

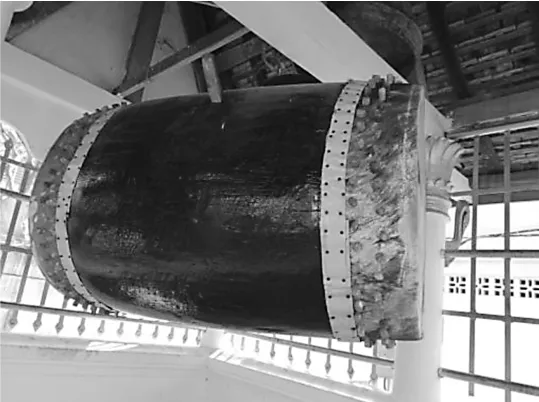

南传佛教与其他宗教最大的不同,就在于其情态化的特征:首先,在佛寺的选址上,为广泛吸纳民众的参与,傣禅佛寺多建于村寨的入口处,形成一种“家门即佛门”的布局,佛寺具有既是宗教场所,又是学校、议事厅,也是音乐广场的功能。其次,作为全民信教的族群,仪式构成了他们生活的基本节奏:每逢佛事民俗来临之际,也是民众实现心理的期盼之时,人间的欢乐会在佛寺的广场上荡漾:人们乘兴而来、满意而归,心理预期实现了,获得快感,因此,节律是不可打乱的。正是这种佛界清规与人文世俗的有机构建,塑造了傣禅族群独特的地域空间和地缘感知。这种文化空间性与空间文化性统一的“仪式化”生活,使得傣掸族群常常把他们的生活世界融入各式音声之中,我的同事王胜华博士就指出:在少数民族的仪式中,一般都要动用本民族所有的乐器,即使没有成套的乐队,但他们至少有鼓这种仪式性乐器的参与。①的确,作为一件乐器,佛寺大鼓多被推崇为礼乐重器,其音声的“制度性”安排具有丰富的隐喻性表达;作为一件法器,佛寺大鼓又构成了一种“权力层序结构”之上特殊的视角和民间立场的记忆手段,具有一种超越音乐学意义的深层文化价值,其在特殊的社会环境中,与中缅傣掸族群结下了不解之缘,呈现出一部可供阅读的文本。(见图1)

图1 敲奏佛寺大鼓

一、傣掸族群宗教渊源概述

云南傣族聚居区主要分布在滇南和滇西南的西双版纳、德宏州所属各县;临沧市的耿马、沧源、双江县;普洱市所属的景谷、孟连县以及红河金平县等。2005年人口普查,云南的傣族为123万余人。虽然同为傣族,但他们又分属不同的支系,如滇南德宏地区的傣族属于傣那支系,分属傣那方言区,而聚居于西双版纳的傣族则属于傣泐支系,分属傣泐方言区……由此可以发现,傣群在各自生活环境“小传统”的影响下,既积累了相对独立的传统文化、更由于跨界而居的缘故,又受“大传统”南传佛教文化的影响,使同一宗教信仰的人们在情感的安顿上,构成了超越国家或地域共同的文化亲缘和文化事项,创造了属于跨界民族共有的文化物象与音响记忆。

据相关资料表明,南传佛教大约在14世纪从缅甸传到西双版纳一带的傣族聚居地,15世纪至16世纪又传到今天的红河金平、普洱临沧一带的傣族民众中,17世纪至18世纪,再传到今天的德宏一带地区。掸族作为缅甸的第二大少数民族,人口有420余万之多,主要居住在毗邻云南、属缅甸东北部的掸邦地区。“傣族”是他们的自称,“掸族”是缅甸主体民族缅族对他们的称谓。从民族史与宗教史的立场来考察,云南的傣族由于受到来自缅甸佛教文化的影响,更由于受到不同佛教教派修行方式和持戒方式的影响,不同地区的傣族又分别信奉不同的教派:就近代概论的行政区划来看,如西双版纳州所属各县以及红河的金平县属摆润教派;德宏所属的潞西市、陇川县属摆奘教派,瑞丽、盈江各县属摆多教派;临沧市所属各县由于其地理位置介于西双版纳州和德宏州之间,受其影响,这里兼属摆多和摆润教派及摆润教派中的山林派分支;普洱市的景谷县也属摆润教派的山林派分支、孟连县则属摆多教派。20世纪80年代改革开放恢复宗教自由之初,由于宗教人才缺乏,加之地理的便捷,云南各地许多南传佛教寺院中的主持,大多由寨民自发地从缅甸邀请过来的“洋主持”担任。与之相一致,在笔者多年的考察中发现,各佛寺中但凡做到“都、听、祜”一级的僧侣,几乎都有“留学”缅甸或泰国以及游学东南亚诸国佛教寺院的经历,少则三五年,多则五六年。这种历史文化交流与现实的影响,使云南的傣族与缅甸的掸族不但拥有基本一致的语言、完全相同的宗教信仰和民俗传统,就本议题关注的“音乐行为”而论,更是在相同的习俗背景中,形成了既有共性、又有差异性的文化标志和音响传统,形成了同一文化空间中同一族群共同的听觉感知与视觉标志,只是由于历史的原因,在近现代国家边界划定后,成为生活在不同国家的同一族群,傣掸族群遂成为跨界而居的民族。

作为一种教规,南传佛教对于僧侣有“避声色五欲、不歌舞观听”的戒律。但情态化的取向又让我们看到:佛寺内,佛爷用特定的仪式祭祀佛神,祈求造福一方百姓,经韵的呢喃中,仪典产生的威仪规范了信众的道德意识,构建了人地和谐的认识模式和行为模式,世俗的人性在此受到集体利益的约束,完成了所许心愿的行为表达;佛堂外,对广大的民众,戒律却是宽松的。据经典《中阿含经》记载,佛陀降生时,有“诸天于上鼓乐伎天,天青莲花”的蔚然景象,这就为宗教节日以歌舞供奉神佛的愿望提供了场域,②这种开明变通的戒律,也为南传佛教在纷繁的世俗中扎根并传播教义提供了广阔的空间。从这里可以发现,在南传佛教文化中,民间的欢愉与宗教的神圣不是对立的,神与人是和谐相处的,但凡宗教的节日也是民众的狂欢之时,仪式行为必然伴随表演行为,整个仪式过程常常被音声所笼罩:人们通过鼓乐的音响把信众召集在一起,以歌舞赕佛,共同分享世俗的快乐,体验佛事活动世俗化、民间习俗佛事化的情态特征。咚咚的鼓点,透过雨林湿润的季风,带去人们对幸福的期盼,折射出文化持有者对自己生命意义的“确证”。

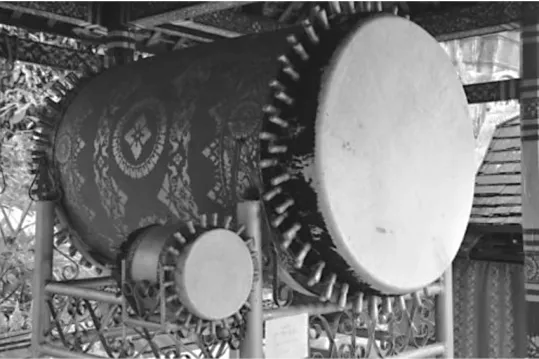

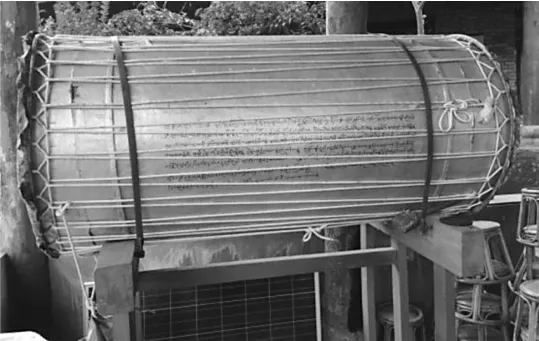

正是这种相同的宗教背景和相对独立的文化传统,在傣掸族群的精神世界里,常常会通过鼓乐的感召带出仪式的灵验性而体现出信众“文化经验”的共同表达,彰显了仪式机制策动艺术起源的逻辑推测。在文化时间上,鼓声既构成了族群情感体验外化的一种行为过程,也成为族群审美情感的物质沉淀;在文化空间上,鼓乐的律动成为增强族群认同的物质媒介,将教义中一系列内隐性的秩序通过可听的声音和可视的行为显现。因此,作为宗教场合的法器,在傣掸族群聚居地众多的佛教寺院,都把大鼓作为镇寺的法器、也作为祭祀的礼器和赕佛的乐器予以供奉,出于特殊的感情,人们已按照一定的心理需求赋予大鼓文化的理由并视之为具有灵性的对象加以崇拜,符号化的功能已成为众多南传佛教寺院典型性的标志之一。但凡重大的仪式或特殊的时间节点,佛寺大鼓的音声,便成为傣掸族群文化“更丰富的文化结构的来源”。在这一仪式语境中,鼓乐作为宗教仪式的重要角色,依附于仪式空间,它以抽象的方式将宗教内容进行强化,扮演着用音声巩固仪式的作用,这样,南传佛教的规仪就把大鼓连在了一起:在信仰区域民众的心目中,大鼓成为唯有南传佛教才能使用的法器或乐器。如笔者多年前所见,在老挝琅勃拉邦的香通寺和缅甸洋人街一个不知名的村寨佛寺,就分别供奉着一面大鼓,当时并未引起笔者更多的注意。但随着田野的拓展,才把一些“碎片”勾连起来,老挝琅勃拉邦那面大鼓与西双版纳佛寺内的大鼓在形制上完全一样,而洋人街乡村佛寺那面大鼓又与芒市佛光寺的大鼓在形制上基本相同——正是这“许多的偶然”,成为笔者进行这个跨文化选题的重要动因。(见图2、图3)

图2 老挝琅勃拉邦香通寺佛寺大鼓

图3 老挝村寨佛寺大鼓

二、佛寺大鼓研究现状概述

作为一件古老的物象,傣掸族群佛寺大鼓音声的文化内涵,尚未得到音乐学工作者的普遍关注。从现有成果来看,中央音乐学院教授杨民康先生,数十年筚路蓝缕致力于南传佛教音乐的研究,其博士毕业论文《贝叶礼赞——傣族南传佛教节庆仪式音乐研究》一书,用四个页码提及了佛寺大鼓在傣族音乐生活中的踪迹,特别是其后发表在《中央音乐学院学报》2013年第2期的《云南与东南亚傣仂南传佛教文化圈寺院乐器的比较研究》和发表在《民族艺术》2014年第2期的《鼓乐与南传佛教音乐文化圈》等文章,对其命题进行了详尽的考察与研究,这对本项目起到了极大的指导作用。云南本土音乐学家吴学源和张兴荣先生分别在其主编的《云南民族乐器图录》和《云南民族器乐荟萃》两部专著中,以图录的方式为读者提供了多幅佛寺大鼓的照片,对其形制特征进行了简要的介绍,但均未在学术层面开展讨论。另有《中国少数民族乐器志》和《中国少数民族宗教音乐研究·云南卷》两部著作,均提到了佛寺大鼓的存在,同样,它们均未在学术层面、更未在跨界层面展开延展性讨论。田野的积累与视角以及学术多元表达的需求,为笔者进一步研究傣掸聚居地佛寺大鼓与傣掸族群音乐生活的关系提供了阐释的空间。特别是随着国家“一带一路”倡议的提出,艺术事项成为跨界族群实现心灵沟通重要的媒介,这就要求,研究的方法必须强调对跨界族群仪式中音声在传递文化信息、影响族群观念、激发情感、塑造行为等角度的“境外艺术民族志”的关注,如此,佛寺大鼓作为一件“乐器”,就有必要纳入音乐学关注的视域,以实现我们对佛寺大鼓在同一族群、不同国度如何进行乐器的配置,如何通过特定时间、地点、环境对信众心理产生隐喻的拓展性思考。

三、傣掸族群佛寺大鼓形制及其分布情况概述

如此显赫的佛寺大鼓,却缺少文字记载,因此,傣掸民众只能传说大鼓是“帕召”(释迦牟尼)带来的。在少量的文字中,据杨民康教授介绍,《中国贝叶经全集》一书中有《制作大鼓、佛像的规矩及其他》一文。虽然笔者无法知晓用傣文书写的具体内容,但从其书名推测,可知这是关于佛寺大鼓制作流程的一部权威性指导文本,由此可以佐证大鼓与南传佛教久远的关系。与此相一致,五百多年前明朝的官员钱古训在出使“勐卯”——今天的瑞丽时所撰写的《百夷传》中就留下了“……其乡村饮宴,则击大鼓”的记录,《云南通志》中,也有“每年三月,男妇击鼓采花,堆沙献佛,以迓吉祥”的描述,可见大鼓与傣掸民众礼俗生活久远的关系。从这个意义上讲,大鼓的出现应该早于傣掸族群对南传佛教接受的时间,可以说,大鼓是傣掸族群的祖先在人与自然和谐相处的漫长历史中完成的一种意象性创造,是外来宗教与本土文化相融合这一文化事实最好的注脚。为了传播教义,南传佛教对傣掸族群远古的乐器大鼓进行了有效的吸纳,使得大鼓具备了圣俗兼容的双重内涵,如此,宗教成为策动艺术传承的重要流程,鼓乐成为促进宗教内涵的有效性载体,作为一种显性符号,大鼓不仅是物质的存在方式,更是人的生命和文化的展开方式。③作为一种威仪的象征和实现人神沟通的工具,在许多傣掸村寨、特别是在各区域具有“瓦拉扎坦”即总佛寺地位的寺院,大多非常庄重地供奉着一件我们称为大鼓的“法器”。佛寺大鼓有的是寨民作为“赕品”的供奉,更多的由佛寺出面张罗、由寨民们集体筹款制作。大鼓制作尺寸的大小是象征佛寺等级的重要标志,在某种层面,也是衡量佛寺所属村寨民众凝聚力和经济实力的标志。

图4 孟定总佛寺大鼓及其制作人

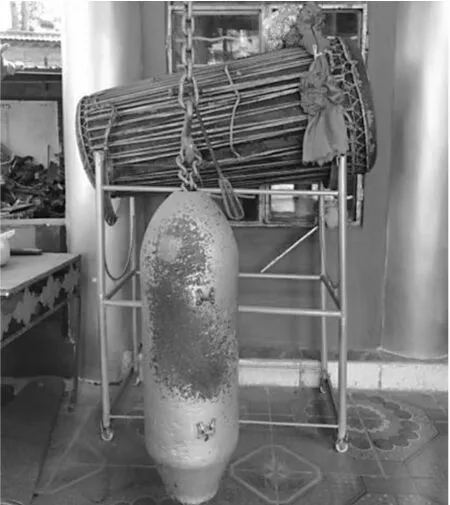

传统的大鼓多以整颗大榕树的树干掏空制作而成,如景谷千岗佛寺的大鼓就以整棵树干掏空制作而成,其长度为124厘米、宽度为89厘米,据驻寺佛爷刀师傅估计,此鼓有四五百年的历史,同样,孟定总佛寺的大鼓长度为130厘米、宽度为80厘米,据参与这面大鼓制作的贺俄巩师傅介绍,“文革”中,许多大鼓都被“破四旧”毁掉了,这些年,为了保护森林,国内的工匠则多用芒果树、椿树或榕树作为制作板材拼接制作。(见图4)但据他所知,缅甸滚隆那边还是坚持用整木完成制作的。在笔者的观察中,保护森林固然是一个重要的外部原因,但也与国内社会观念的变革有关——符号必须存在,但赕佛的心态却淡漠了许多。如具有悠久历史的芒市五云寺、菩提寺内供奉的大鼓,前者仅用一只汽油桶两面蒙皮制作而成、后者用几块木板简单地拼制而成,难怪菩提寺内打扫卫生的“贺弄”(傣那方言对拥有较高修行水平还俗者的尊称)也无奈地说道:“现在人们都只管自己多多的发财,捐功德的人越来越少了。”作为局外人,笔者没有权利对文化持有者对自己生活方式的选择指指点点,在这里只是就现象进行一种陈述罢了。(见图5)

图5 五云寺用汽油桶制作的大鼓

不知是民间工匠大鼓制作技法或审美传统传承的差异性,还是不同宗教派别的差异性,导致不同教派区域内的佛寺大鼓“有意味地”呈现出不同的形制风格,我们通过对佛寺大鼓供奉情况和形制的考察,可以构成直观判断不同地域、不同教派归属的重要线索。虽然大鼓的形制有别,但在傣掸语系中却统称其为“光龙”:光,鼓之意;龙,大之意,光龙,即大鼓之意。难怪在傣绷文的经书里会把大鼓称作“光塔妣哩”,意指这是一件能惊天动地、振奋人心的器物。因此,田野所见,大鼓通常被固定在一个架子上,置放于佛寺大殿的门前,更有专门修建鼓亭以示庄重的行为。数百年来,佛寺大鼓就以它无华的造型存在于傣掸民众的生活中,更以它坚实的韧性矗立在它应该站立的地方。

在笔者的视域内,西双版纳、红河金平以及缅甸的景栋和老挝的琅勃拉邦地区,大鼓鼓身浑圆、均以双面蒙皮辅以铆钉固定皮面的方法完成制作:为了固定皮面、亦作为装饰,大鼓的圆周均整齐地钉有数十枚木钉并使钉头伸出鼓框边缘5—8厘米左右不等,为了体现等级的不同,又分为单铆钉和双铆钉两类。由于伸出的铆钉犹如太阳放射的光芒,也有人把这样的鼓形象地俗称为“太阳鼓”。还有一种被称作“母子鼓”的大鼓造型,即大鼓身旁还依偎着一个或多个“克隆”的小鼓,傣语称其为“光龙瓦”,这种风格造型的“母子鼓”在西双版纳各地的佛寺中比比皆是且做工精美。正当笔者撰写此文之际,日本友人伊藤先生给我发过来一张他在泰国难府佛寺拍摄的母子鼓图片,对本文的立论又提供了有效的支撑(见图6)。如景洪西双版纳总佛寺供奉的“光龙”,为双铆钉造型,鼓的长度为178厘米、宽度为104厘米,而下辖的勐海曼宰龙佛寺的大鼓则为单铆钉结构,长度却只有140厘米、宽度为81厘米。同样,在勐罕镇,即著名的“橄榄坝”傣族民俗生态园中,作为勐罕一带的中心佛寺,漫春满佛寺供奉的大鼓虽然也是双铆钉结构,但其体积就小于景洪总佛寺大鼓的尺寸,比邻的曼将、曼嘎等村寨的大鼓又都小于漫春满佛寺的大鼓,都体现出大鼓配置在等级上的象征意义(见图7)。在普洱景谷、临沧各地以及缅甸的滚隆地区,佛寺大鼓则以修长的造型体现出地方化的特征,制作上同样以双面蒙皮辅以绦绳固定皮面的方法完成:为了固定皮面,亦作为装饰,在大鼓的两端先将鼓皮以圆周的途径勒紧,再用纤维绳或铁丝通过大鼓腰身的两端来回绕出各式花纹以此拉紧皮面,由此形成独有的造型风格,如双江总佛寺大鼓的长度就为209厘米、宽度为114厘米,而下辖的沙河允俸佛寺的大鼓长度只有178厘米、宽度为81厘米(见图8、图9)。在德宏芒市,大鼓的造型虽然仍为两端蒙皮,但它的一端口径大、一端口径小,且身段更加修长。它也以绦绳制作为基本方法:在大鼓的两端先将鼓皮以圆周的途径勒紧,再利用鼓面的剩余部分作为皮绳或用纤维绳通过大鼓腰身的两端来回绕出花纹,既完成了装饰又拉紧了皮面。如,在芒市,具有当年土司府“私家寺院”之称的佛光寺内供奉的大鼓,其长度为155厘米、宽度为48厘米(见图10),而下辖的五云寺、菩提寺、观音寺内的大鼓,如前所述,除了符号的意味存在,其造型就非常简陋了。

图6 泰国佛寺的母子鼓(图片提供:伊藤)

图7 曼春满总佛寺大鼓

图8 双江总佛寺大鼓

图9 沙河允俸佛寺大鼓

图10 芒市佛光寺大鼓

有意思的是,同为信奉摆多教派的孟连县以及部分居住于澜沧的傣族和瑞丽县以及与瑞丽比邻的缅甸南坎县,虽然上述区域一个在滇西、一个在滇南,完全处于相距遥远的地理位置,但两地却均为傣族聚居之地且村寨寺院林立,但在笔者多年、多次的田野考察中,却从未在这两个区域见到佛寺供奉大鼓的现象。但当我们把探寻的目光投向六百多年前则会发现一个有意思的现象。“勐连”,用傣语翻译就是“寻找到的地方”——孟连傣族的祖先是在六百多年前,为了躲避战火,从(勐卯)瑞丽迁徙而来的。那么,为什么六百多年前这两支傣掸民族的先民会有“乡村饮宴,则击大鼓”的场景,而到了近代这个标志性符号却消失了呢?带着这样的疑问,笔者特地询问了当地众多的僧俗民众:他们都说这里的佛寺从来就不供奉大鼓。是摆多教派在瑞丽一带传播的过程中,没有将当地民间原生的大鼓引入宗教仪式之中,还是另有禁忌,才会出现同为信奉摆多教派的孟连一带区域的佛寺,也不供奉大鼓的共同现象,为此,笔者深感好奇。为了求证这个好奇,笔者特地询问了佛教界和学界的相关人士,但他们都没有给我带来满意的答案。但是,作为数十年田野的积累,我却坚持认为,太多的巧合必然有某种缘由以支撑笔者的结论:对佛寺大鼓供奉情况和形制的考察,可以构成直观判断不同区域不同教派归属的重要剖面——个中奥妙,未经宗教学逻辑性的考证,权当一种主观判断,热切期盼高人指教。在此需要说明的是,对笔者而言,对缅甸掸邦地区的考察尚有许多盲点,因此,在形制分布的问题上,目前不可妄下结论。

在傣掸民众深层的心理结构中,大鼓是“帕召”带来的神圣之物,因此,大鼓是不能随意触碰的。正如云南省佛教协会秘书长康南山所说的那样:大鼓只能在宗教节日与民俗活动来临之际才能敲响,以示鼓声所及之地的人们均能从大鼓的音声中获得吉祥。正是这种神圣信仰对民众心理产生的影响,才构成了傣掸族群特定地域观念与行为模式得以代代传承的心理基础,或许,在傣掸族群的心目中,这样的音声并不是表演过程,而是仪式环节。

四、佛寺大鼓作为乐器的概念表述

图11 节日来临前的大鼓敲奏

佛寺大鼓虽两面蒙皮,但实际上只敲打一面:既可单只鼓槌也可双槌并用;有单独敲奏的,也可在铓、镲配合下形成乐队组合进行敲奏。不同的鼓点对“局内人”有不同的含义:敲击的力度不同,表现的情绪不同,不同的节奏,象征不同的仪式环节与意义指向。如西双版纳一带的民众,民俗节令之际,他们会在铓和镲的配合下,跳起大鼓舞,以营造喜庆的气氛(见图11)。舞者即为敲鼓之人,因此,大鼓舞多为独舞的表现形式。跳大鼓舞时,要先在大鼓的前面划出三个呈三角形的小圆圈和三个并列呈横排的小圆圈作为步伐变化的定位标记,舞蹈时,舞者双手执槌,由镲先奏出四拍定速,然后敲响大鼓。大鼓音乐均为四二拍,表演时,舞者会依据情绪的需要,双手不停地做出潇洒的敲击动作击打鼓面,伴随节奏的变化,其双脚则会根据小圆圈的排列位置不断地交换脚步,做出许多“穿花”的步伐,使得整个身体伴随鼓点的韵律协调运行,别有姿态。④芒市或缅甸洋人街一带的傣掸民众在喜庆的节日里,还会把“光龙”从佛寺“请”出来安放在彩车上,边行进边敲奏或者把大鼓挪到广场上进行敲奏,体现出圣俗转化以人为本的开放式表达。

为了彰显“乐与天通”的神圣性,佛寺大鼓的节奏简洁而稳健,均以声少韵多的意蕴表达出“中正平和、清雅淡远”的审美特征,更多地具备“制度性音声属性”的转喻功能。笔者在景洪勐罕大鼓制作传承人波应光家采访时,他就告诉我们,他所制作的大鼓须举行相关仪式、经由佛爷念经并敲响第一槌作为开光后,才能供奉在寺里。同时,他还告诉笔者,现在的年轻人都忙于外出挣钱,许多佛事活动就淡化了,除了“关门节”“开门节”和“泼水节”人们比较重视,传统中许多大大小小的“赕、摆”活动,参与的人越来越少,加上一面大鼓可以使用几十年甚至几百年,周边村寨请他做大鼓的活计就少了许多,而缅甸由于这几年社会环境动荡,每做一面大鼓需要两万到三万左右人民币的支出,对缅甸一方的民众来讲,也是一笔很大的费用,因此,他也有一年多没有到外国去做大鼓了。这些年,他主要是配合旅游项目的开展,做一些“袖珍版”的佛寺大鼓模型供游人收藏。同样,正如我们在孟定见到的大鼓制作工匠贺俄巩,他也指着他参与制作的大鼓说,这些年找他们做鼓的村寨越来越少了。他接着说:“这两年缅甸的地方武装忙于和政府打仗,老百姓的钱都拿去买武器了,哪有钱来做鼓赕佛呢。”

五、仪式中佛寺大鼓的音声指向

以笔者在云南众多南传佛教寺院和缅甸边境小城“碎片化”考察的情况来看,生活在不同国家的同一族群,从物质层面来讲,近年来,中国一方的傣族在整体物质水平和所处社会环境上,都远远胜于缅甸一方:如中国的傣族民众,几乎不会为了生计而到缅甸讨生活,而在云南的许多边境地区,却有大量缅甸掸族的民众前来“打工”以谋生计。但在考察缅甸的佛教场所时,笔者深切地感受到了缅甸民众对待传统礼俗的态度,那种全民参与、深情投入的虔诚和对宗教信仰所持的谦卑态度。

作为本议题关注的重点,仅从不同国度不同村寨佛寺举办的仪式考察,应该说,“乐队”的配置与大鼓所发挥的功能,在仪式的整个程序中都是一致的:僧侣是仪式的主持者和沟通者,吟唱经文是仪式的核心,作为通神的“法器”,大鼓在节日的头一天夜晚就会分为几个时段率先由总佛寺所在村寨的“康朗”(傣泐方言对拥有较高修行水平还俗者的尊称)敲响,其他村寨也会紧接其后,此起彼伏的鼓声营造出节日来临前庄重祥和的气氛。在节日的当天,入寺、掸幡、浴佛、讲经等,大鼓敲奏的音声都会伴随在仪式的每一个环节,折射出鼓声具有话语权的隐喻,即沟通人神、代达人愿的功能,在这里,鼓点的传递在美学上的存在意义,或许只是鼓乐的多种功能之一,使得音声的内涵表现出一种非艺术的目的——对佛主的感激与敬畏,从而虔诚地保证了这些鼓点是“吟其心”的声音——在民众的心目中,诸神才是艺术最高的鉴赏者。多个村寨的民众告诉笔者,他们寨子的大鼓除了固定在节日前后必须敲响,在每个月的初一、初七、初八、十五、三十的夜晚,也会定时用镲和铓组成“乐队”伴着大鼓一起敲奏,用缅甸佛爷的话说,敲响大鼓就是为了驱邪以求平安,这样老百姓的日子就“好吃好在”了。作为一种集体经验构成的传统记忆,在这里,节奏、强弱、音色不同的大鼓音声,通过象征意义,构建了属于民众自身的心理感受,此时,文字究竟能够在多大程度上记录“现场”中人们的体验,笔者自己也无法评判。就像我们常常无法根据文字去准确描述一部音乐作品在时间过程中是怎样给听众带去不同的心理体验一样。正如法国人类学家维克多·特纳所指出的:符号的象征物件和象征行为,构成了仪式模式的基本单位,仪式就是一个符号的聚合体。⑤人们通过这种行为,以特定文化圈内部共同的听觉经验表明,鼓声所及之地成为特定文化圈的地域边界而确证了自己的存在并意味着与他文化的差异性,村寨平凡的日子由此而充满了时间轮回的期盼,格尔兹才指出:所谓文化,就是这样一些人由自己编织的意义之网,因此,对文化的分析不是寻求规律的科学实验,而是探求意义的解释科学。⑥“康朗”们就告诉笔者,即使敲奏最基本的“三通鼓”节奏,在他们的心中也会联想到“通天”(雷声)、“通地”(风声)、“通水”(雨声)的功效。的确,在作为稻作民族傣掸族群民众的传统谚语中,就有“敲一槌大鼓,谷子长一截”“大鼓不响、谷子不长”的说法,但这种隐喻性的密码,常常只能在具体场域或具体的仪式中才能产生功利价值而非审美效果,大鼓所营造的音声环境、提供的音声观念、承载的心理张力,其通过“有意味的形式”的意义图式,使得它的意蕴之美超越了韵律之美,它预示着,通过鼓声,民众的期盼将获得与超自然力量的沟通、民众的景愿来年将获得实现。

六、佛寺大鼓音声的“语境”分析

由于佛寺大鼓创造出来的音响产品与佛教仪式的内容、程序、结构都存在着一种心理契合与呼应关系,形成了一个音响产品的有机整体,它要求我们“局外人”必须超越“古典进化论”的藩篱,抛开“正规”训练的习得,学会重新倾听,正如布莱金所指出的那样:一个社会的审美习惯不能脱离社会群体的体验来考察。⑦作为一种动态场景,大鼓音声承载着信仰的隐喻并以其“前置结构”的方式刺激着文化持有者的感官,推动着参与者不断对其进行接收与强化的程序,在生存与生活之需的背景下,表现出音声对仪式的“有效性”,在这里,音声就是他们对自己生存环境及其生态意象的一种直觉把握,也是对自己民族性格的一种直觉构建。⑧因此,作为一种“方式”,所有“在场”者,他们都以仪式为轴心获得了精神的满足,实现了以情感叙事为表现、以祈求平安为旨归的心理期待,达成了文化的传递与心灵的抚慰,使日常生活中的凡俗世界和精神世界的圣神融为一体,⑨最终构成了稳定的心理趋同和仪式传统。由此表明:文化作为一种被表述的起点,在各民族音乐代代传承的过程中,不同民族与相关区域的人们,必然形成相同音乐表现的载体与音乐表现的形态,它标志着一个具有共同意义和价值群体人们的心理趋同,是文化接触情形下所产生的一种社会秩序与生活方式。⑩从这个意义上讲,具有地方性特征的音响产品是否具有情感张力,并不完全取决于音响的内部结构,而应取决于一方水土中人们的现实与历史经验的对象化,特定文化背景中的音响表达,只有在其所在的语境中才能得到恰当的感知,“语境”一旦消失,“形态”也就失去了生存的依据⑪,如此,我们对“音乐”界定标准的实践表明,音响内涵与人的听觉经验之间互动所产生的能动逻辑,将直接影响“听觉”对精神层面的价值彰显。

作为一个充满精神创造力,具有民族文化自豪感和高度民族认同的族群,傣掸族群民众通过“心灵在场”获得的文化经验与集体记忆再一次证明:作为具有特定文化的人,他们在对环境的生态阐释中,构建了人地和谐的认识模式和行为模式。⑫傣掸族群在选择共同生活方式的同时,也把大鼓作为族群集体精神存放的载体,折射出大鼓音声的“意指结构”在同一文化圈人们心中所呈现的价值认同。或许,作为“局外人”,如若不了解他们的精神生活方式,也就不能理解他们外化为情感表达的音乐方式。

注释:

①王胜华:《云南民族民间仪式戏剧》,中国文联出版社,2001,第145页。

②杨民康:《贝叶礼赞》,宗教文化出版社,2003,第88页。

③苗伟:《文化时间与文化空间:文化环境的本体论维度》,载《思想战线》,2010年第1期。

④曾安秀:《西双版纳傣族民间音乐研究》,中国文联出版社,2007,第40页。

⑤维克多·特纳著,黄建波、柳博莹译:《仪式过程——结构与反结构》,中国人民大学出版社,2006,第76页。

⑥格尔兹著,韩莉译:《文化的解释》,译林出版社,2008,第5页。

⑦布莱金:《人的音乐性》,人民音乐出版社,2007,第14页。

⑧周凯模:《云南民族音乐论》,云南大学出版社,2000,第18页。

⑨格尔兹:《作为一个文化系统的宗教》,转引自曹本冶:《“音/声音”“音声”“音乐”“仪式中音声”:重访“仪式中音声”的研究》,载《音乐艺术》,2017年第2期。

⑩黄应贵:《物与物质文化》,台湾“中央研究院”民族学研究所,2004,第13页。

⑪廖明君、杨明康:《传统音乐与非物质文化遗产保护》,载《民族艺术》,2008年第1期。

⑫袁同凯:《地方性知识中的生态关怀:生态人类学的视角》,载《思想战线》,2008年第1期。