脊髓小脑性共济失调3型患者家系分析

2018-11-15于青云吴卫文

于青云,吴卫文,丁 晶*,汪 昕

1.复旦大学附属中山医院神经内科,上海 200032 2.复旦大学附属中山医院青浦分院神经内科,上海 201700

脊髓小脑性共济失调(spinocerebellar ataxia,SCA)是常染色体显性遗传、以共济失调为主要表现的一组疾病。SCA主要临床表现为小脑性共济失调症状,患者常可伴有锥体束受损、眼球运动障碍、周围神经病变等临床表现[1-2]。SCA主要依据患者典型的共济失调主诉,结合头颅MRI表现(小脑、脑干萎缩),排除可能累及脑干、小脑的其他变性疾病后确诊[2]。

SCA目前分为40余种亚型,均具有特征性表现,但临床上常易混淆。其中SCA3型又称马查多-约瑟夫疾病(Machado-Joseph disease,MJD),由Nakano等[3]首次报道。MJD是SCA亚型最常见的一种,在中国人群中占所有SCA患者的48%~49%[1]。目前确诊SCA仍需要进行基因诊断[2],以明确不同亚型,指导进一步诊疗方案建立。多项研究[1,4]发现,ATXN3基因的CAG 重复序列发生扩增突变,导致该突变基因编码产物多聚谷氨酰胺增多,并在神经组织内异常聚集,进而导致SCA3型的发生。本研究报告1家系SCA3型病例,并结合文献总结本病的临床表现及分型,旨在为临床诊治提供经验。

1 资料与方法

1.1 病 史 先证者(Ⅲ 5)女性,28岁,以“进行性行走不稳2年余”为主诉于2016年10月至我院就诊。2014年7月患者开始出现走路不稳,走路偶有跌倒,上下楼梯不受影响,不影响日常生活及工作。随后患者自觉行走不稳症状逐渐加重,2015年6月(患者2014年10月怀孕,2015年6月29日分娩,无异常分娩史)分娩后自觉行走不稳较前明显加重,上下楼梯须扶栏杆,同时出现说话不清,饮水呛咳,视力较前下降,双手持物不稳、笨拙、僵硬,双下肢无明显诱因淤斑。饮酒史10年余(多以红酒为主,偶有白酒),否认金属、毒物等异常物质接触史。

1.2 体格及辅助检查 入本院查体:神志清楚,言语稍含糊,双眼水平凝视眼震(+)。抬头肌力Ⅴ-级,双上肢肌力Ⅴ-Ⅴ-Ⅴ-(Ⅴ-)级,双下肢肌力Ⅴ级,双上肢肌张力稍高、双下肢肌张力增高;双上肢腱反射(~),双下肢腱反射(),髌阵挛(+)、踝阵挛(+),双侧Babinski征、Chaddock征(±),双划征(+)。双侧共济运动完成差。闭目难立征(+),直线行走不能完成,剪刀步态。无脊柱后凸、高弓足。辅助检查:血肌酸激酶(CK) 74 U/L、肌酸激酶同工酶(CK-MB)23 U/L、类风湿因子(RF)<9.750 0 U/mL、C反应蛋白(CRP)0.2 mg/L。头颅MRI未见明显异常。肌电图示四肢体感诱发电位异常,未见明显多发性周围神经病变或肌源性损害的电生理改变。

2 结 果

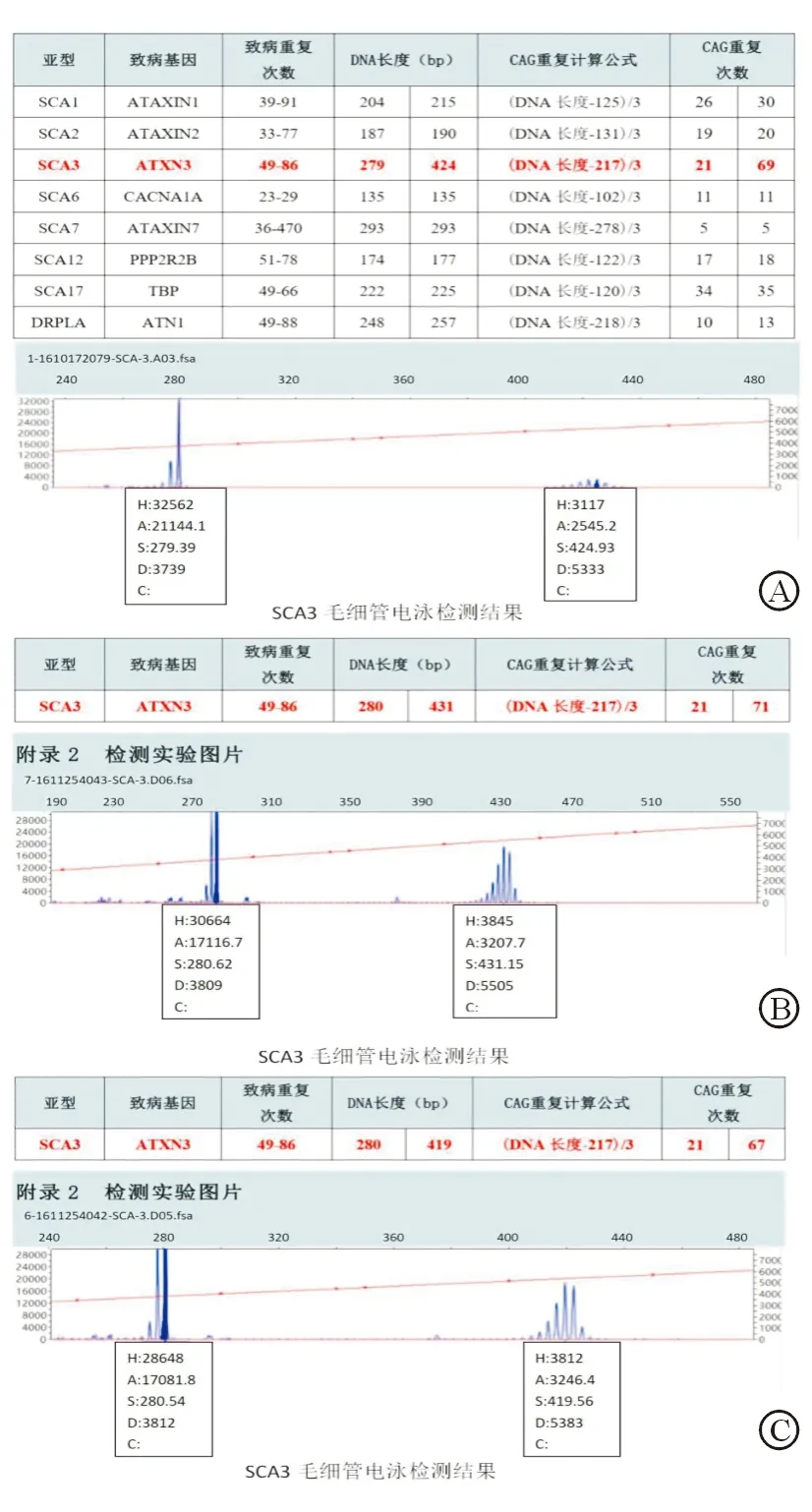

2.1 基因检测结果 SCA 3型基因三核苷酸CAG重复69次。在常染色体隐性遗传痉挛性截瘫15型相关基因ZFYVE26内含子区域发现1处杂合突变(图1)。本例患者具有典型症状、体征、结合基因检测结果明确诊断为SCA3型。

图1 受试对象基因检测结果(PCR+毛细管电泳)

A:先证者基因; B:先证者之女(Ⅳ6)基因;C:先证者之子(Ⅳ5)基因

2.2 家系调查 先证者家系4代中共有4人发病(图2)。本家系先证者外祖父(Ⅰ1)发病年龄为45岁,第2代中Ⅱ2、Ⅱ3发病年龄分别为40岁、42岁;第3代中目前仅先证者发病,其发病年龄为26岁。

该家系基因检测结果显示:先证者的两个姐姐及弟弟SCA 3型基因CAG重复次数在正常范围内。先证者的儿子(Ⅳ5)CAG重复次数为67次,女儿(Ⅳ6)CAG重复次数为71次;其儿子及女儿因年龄较小,目前尚未出现明显异常。

图2 该例患者家系图

患者外祖父Ⅰ1、母亲Ⅱ2、舅舅Ⅱ3均已故,无法配合进行基因检测

3 讨 论

3.1 SCA分型 根据临床症状体征、遗传方式等,SCA可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型。其中Ⅰ型包括SCA1~4、SCA8、SCA10、SCA12~23、SCA25、SCA27、SCA28、DRPLA,该型主要临床表现为共济失调症状,伴有眼球运动障碍、认知功能下降、其他锥体外系体征等;Ⅱ型即SCA7,该型临床表现为共济失调症状与色素性黄斑病变,且两者具有相关性,同时可伴或不伴有眼肌麻痹症状、锥体外系体征;Ⅲ型包括SCA5、SCA6、SCA11、SCA26、SCA29、SCA30、SCA31,主要表现为单纯共济失调综合征[5]。SCA3型在SCA各亚型中发病率最高[1]。

3.2 SCA3相关基因突变及蛋白 ATXN3基因CAG 的扩增突变是SCA3的基因突变形式。1993年,Takiyama等[6]首次发现,SCA3的致病基因位于染色体14q24.3-q32。1994年,日本Kawaguchi等[4]将其致病基因克隆到了染色体14q32.1,称为ATXN3基因,也称为MJD1基因。2001年,日本Ichikawa等[7]首次报道了ATXN3基因的结构,该基因的第10个外显子上出现CAG的重复扩增,形成CAG重复序列。当ATXN3基因上的CAG重复序列出现异常扩增突变则可能致病。

ATXN3基因编码的蛋白为ataxin-3蛋白,野生型ataxin-3蛋白相对分子质量小,在人体组织的胞质及胞核中有广泛表达。野生型ataxin-3蛋白由361个氨基酸组成,其中Josephin结构域位于该蛋白的N端,而UIM结构域和polyQ肽链位于C端[8-10]。polyQ扩展突变型ataxin-3蛋白可发生β样错误折叠,而发生错误折叠的ataxin-3蛋白可在其中枢神经元内形成泛素阳性核内包涵体,从而使突变个体发生SCA3[11-13]。2011年,德国Koch等[11]首次提出polyQ蛋白毒性片段学说,发现扩展突变型的ataxin-3蛋白中的polyQ蛋白多短小,且越短小polyQ片段致细胞毒性越强。而2012年 Costa等[14]也发现,SCA3患者病情与扩展突变型ataxin-3蛋白中polyQ毒性片段正相关,毒性片段越多,患者症状越重。

3.3 SCA3表现 小脑性共济失调是SCA3的主要临床表现,患者常同时伴有锥体束受损,如腱反射亢进、病理征阳性、痉挛步态等体征。SCA3患者黑质-纹状体受损可出现帕金森样症状、肌张力障碍、舞蹈样症状等。SCA3患者亦可出现眼球运动障碍、周围神经病变、情感障碍、嗅觉异常、构音不清、听力下降等多种表现[1,15]。Bettencourt等[1]根据SCA3患者不同的临床特征,将SCA3表型分为5型:Ⅰ型为Joseph型,主要临床表现为小脑性共济失调症状,可伴或不伴眼球运动障碍、锥体系及黑质-纹状体受累的症状体征;Ⅱ型为Thomas型,患者症状多较轻,可伴有锥体外系及周围神经病变,锥体束征不一定出现,患者锥体外系或周围神经病变明显时,可发展成Ⅰ型或Ⅲ型;Ⅲ型为Machado型,多伴周围神经病变,锥体系、锥体外系症状不一定出现(合并时相对较轻);Ⅳ型为帕金森型,多伴有帕金森样症状、轻度小脑症状、伴或不伴远端感觉运动神经病,对左旋多巴治疗反应较好;Ⅴ型为痉挛性截瘫型,多表现为单纯或复杂的痉挛性截瘫症状,同时伴或不伴小脑共济失调症状,但尚未得到广泛认可。

3.4 本家系患者表现 本家系中先证者主要表现为走路不稳,进食、进水呛咳,双手持物不稳、笨拙、僵硬感,视力下降,言语含糊,伴有双眼水平凝视眼震(+),双下肢肌张力增高,四肢腱反射亢进,剪刀步态,闭目难立征(+);临床主要表现为痉挛性截瘫伴共济失调症状,其分型考虑为Ⅴ型。而患者的外祖父、母亲、大舅(均已故)主要表现为行走不稳、饮水呛咳、言语不清、持物不稳等小脑性共济失调症状。本家系第1代为患者外祖父,发病年龄45岁;第2代分别为40岁、42岁发病;第3代目前仅先证者,26岁发病;第4代儿子和女儿ATXN3基因CAG重复次数均超过正常范围,目前尚未出现明显异常。CAG重复序列在减数分裂中具有不稳定性,ATXN3基因子代的CAG 重复序列有扩增突变趋势,且扩增次数越多,SCA发病年龄越小,即遗传早现[2]。本家系调查显示,患者发病年龄逐代提前,具有遗传早现现象。

3.5 SCA3鉴别诊断 SCA3须与Friedreich型共济失调、遗传性痉挛性截瘫、其他原因所致获得性共济失调等疾病相鉴别。本例患者发病年龄较晚,四肢腱反射亢进,深感觉存在,未见明显弓形足和脊柱后侧凸畸形,可排除Friedreich型共济失调。患者否认毒物、重金属等异常物质接触史,无副肿瘤表现相关病史,体质量无下降,头颅MRI无血管性疾病表现,可排除获得性共济失调。遗传性痉挛性截瘫临床三联征主要表现为:进行性加重的双下肢肌张力增高、剪刀步态、肌无力,而本例患者主要表现为双下肢肌张力增高、肌力正常、剪刀步态,不能排除遗传性痉挛性截瘫,而基因检测结果示SCA 3,遗传性痉挛性截瘫相关基因为携带基因。

综上所述,SCA3属于遗传性疾病,国际上目前尚无特异性治疗方法,而对症治疗仅可缓解患者症状。SCA通过基因检测明确临床分型,能为其临床诊治及基因治疗方法提供参考。