先生教我

———我认识的阎景翰先生

2018-11-10文/白描

文/ 白 描

1973年9月,我进入陕西师范大学中文系就读。

上大学前,我已尝试着文学创作,在县上、地区的文学刊物上发表过作品,也曾多次给省上的报刊投稿,参加过地、县的业余作者培训班。能被录到陕西师范大学中文系就读,能够一心投入到自己喜爱的专业上,我心中是很高兴的。陕西师范大学中文系的师资力量有口皆碑,许多教师的大名于我都像仰望天上的星星一般:教古典文学的冯成林、霍松林、朱宝昌、高海夫,教古汉语的高元白,教古典文论的寇效信,教外国文学的周骏章、马家骏,教现代文学的黎风,教写作课的阎景翰……能拜在他们门下求学,实在是我的幸运。

在这一长串名单中,阎景翰先生对我具有一种特别的吸引力,我已选定把文学创作作为终生奋斗的方向,阎先生教授写作课,自然祈求得到他的教诲。我还在读高中时,我的文学启蒙老师刘羽升先生向我介绍陕西作家,其中就讲到侯雁北,那时我就知道侯雁北的原名叫阎景翰,是我们的邻县礼泉人。刘羽升先生说侯雁北是一位多面手,小说、诗歌、散文、杂文,样样拿手,二十出头即成名,在陕西师范大学任教,既是学者也是作家。刘羽升先生20世纪50年代毕业于西安师院,他当学生时阎先生已是西安师范学院院刊编辑,所以对阎先生了解比较多。后来我在1959年选编的《陕西建国十周年文学献礼集·短篇小说选》中,读到侯雁北的《井》,被深深感染。最喜欢的是先生的语言,朴素、清新、典雅,一如画法中的白描。从小读《三国》 《水浒》,后来又读孙犁、朱自清,对文学作品中的白描手法甚是欣赏,侯雁北也是运用白描手法的高手,也就肃然起敬。我后来选用“白描”作为笔名,盖出于这种审美追求。

大学一年级开设写作课,很盼望阎先生给我们授课,但没有,教我们写作课的是宁锐老师。宁锐老师的课教得很好,但心中对阎先生的念想还是放不下,一打听,说是先生有什么历史问题未做结论,还不能登堂讲课。那时“文革”还在继续,很多老教师都不能进入教学一线,阎先生有什么问题,不清楚,心中不免怅然。

宁锐老师在写作课上,给我们布置了一个作业:读户县农民画《老书记》,用文字把画面呈现的内容表现出来。

这幅画的作者是户县农民刘志德,当时全国兴起轰轰烈烈的农业学大寨活动,刘志德作为一个农村基层干部,带领社员群众参加了一系列开山修河、平整土地的劳动。当时上到县委书记下至一般干部,都在劳动第一线,十分感人,这种亲身经历,触发了刘志德创作《老书记》的动机。画面中,“老书记”在开山造田的劳动间歇,坐在一块石头上,身后背着柳条帽,身边放着铁锤、钢钎、垫肩、军绿色挎包,面前一块大石头缠绕着粗铁链,下边是下抬杠。“老书记”脚穿布鞋,高挽裤腿,一面聚精会神学“毛著”,一面漫不经心划火柴准备吸烟。这幅画当时很有名气,参加了1973年户县农民画北京展出,又在全国八大城市巡展,被中国美术馆收藏,先后有40余家报刊发表,并被美术出版机构印制成年画、挂历、水印木刻等广泛发行,还制作成邮票。据有关方面统计,《老书记》当年的发行量仅次于《毛主席去安源》。

根据这个画面,我展开想象,洋洋洒洒写了一篇3000多字的文章,交了上去。

随后的写作课讲评课堂上,宁锐老师把我叫了起来,问了我一些写作时的想法,我说了些什么,已忘记了。宁锐老师让我坐下后,他没有就我的写作展开讲评,只是说:“我要读一位老师的点评,这位老师你们不认识,他就在我们系上,听听他的评语,你们一定会有收获。”

宁锐老师便开始读这位老师对我文章的评析。

评语先从写作命题谈起,大意是,读一幅画,写一篇文章,看似简单,其实要写好并不容易。难度在于画面并不复杂,但在画面之外,可以勾连呼应的东西却很多,看似这个命题写作对内容的规定性很强,但对文字表达提供了广阔的延展可能;画面是静态的瞬间,画面之外却可以是轰轰烈烈的动态背景;观尺幅之画,心却要遨游高山大川,缺乏想象和联想的能力,就画写画,就所见写所见,思路窄逼,笔墨拘泥,文章肯定写不好。点破写作要领之后,老师对我的文章展开评述,多是欣赏称赞语,当然这种称赞不是空泛笼统之言,而是结合我的行文展开具体分析。我的写作是由里及外、由近及远、由小及大,把想象和联想由画面上荡漾开去,以层层递进的方式,描写了这幅画外被作者略去的工地的火热场面,同时向纵深开掘,让“老书记”的形象在时代的、社会的大背景下定格。老师逐层分析我的文章,一些地方还引述了我的文字,整个评析煞是周详具体。事后我统计了一下,老师用红色蘸水笔一丝不苟书写的评语,达700多字。

宁锐老师宣读完这篇评语后,告知全班同学,写评语的是阎景翰老师,既是教师,也是作家,笔名侯雁北。

侯雁北!是我尊敬的侯雁北!先生读了我的作业,并如此认真予以点评,我受宠若惊。一心想结识先生,祈蒙先生点化,然而时不我予,心有不甘,不承想借助这样一个通道,以这样一种方式,与先生“谋面”,得先生“加持”,我把它看成是先生送我的一份礼赏。

事后我得知,那时先生不能上讲台,被安排在系资料室工作,但系上知道先生的能力和功底,为了发挥人才的作用,就让先生阅改指导学员的写作课作业。我的作业有幸得先生阅批,不能不说是我的造化。

我之所以把先生评述我的文章看作是予我的礼赏,不简单是得到一次表扬,让我在同学中脸上有光,也不简单是在才俊荟聚的同学里让我收获了一份自信,坚定了我走文学创作道路的信心。更重要的,是我在文学前行的道路上,相信找到了一位引路人,相信星星就在我眼前闪烁,相信立雪程门必有所得。对于一个苦苦求索的学子,一个跌跌撞撞往前攀爬的青年写作者,没有比这个更幸运的了。

然而很久,我无缘拜见先生真容。知道先生在系资料室工作,但资料室不向学生开放,不敢贸然寻访。有心去先生家里,但学校不让先生代课,就等于说是限制先生和学生接触,我去了会不会给先生带来麻烦?这些顾虑,让我把对先生的仰慕只能埋在心里。

初秋入学,见到先生已是深冬。一天,在中文系教学楼前,我看见宁锐老师和一个人正从楼里出来。我向宁老师问好,宁老师向我点头致意,我们错身而过,宁老师突然止步叫住我,说:“来来来,白志钢,给你介绍一下,这就是阎老师。”

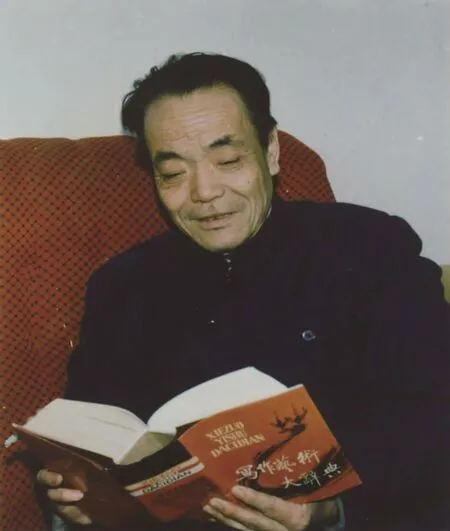

对于阎老师,那个笔名叫侯雁北的人,我曾在脑海勾勒出这样一副形象:挺拔的身板,锐利的目光,高耸的鼻梁,精致的额头和下颏,举止潇洒,风度翩翩。不错,这就是侯雁北,读他那些洒脱清新的文字,作者这样一副形象已在脑子形成,但站在宁老师身边的这位中年人,个头不高,面容有些苍白,虽然身上裹着厚厚的棉衣,但仍显得很是瘦削。知道他不过40多岁,但看去比实际年龄要老很多,身型似乎还有点佝偻。贴近想象的只有眼睛、额头和下颏。眼睛不大,却目光深邃,额头饱满,下颏突出,有种坚毅的力度。突然见到先生,我有点慌乱紧张,竟不知说什么好。宁老师告诉先生,他欣赏的那篇写“老书记”的文章就是我写的,先生向我点头,以微笑的神情看着我,没有说话。那时,我紧张得说不出话,却希望先生能给我说点什么,哪怕是一句鼓励的话,但没有,先生什么也没说。事后知道,先生就是这么种性格,内敛,少语,他对我并没有多少了解,只读过我一篇写作课作业,该说的,已在评语中说了,其他的缺乏针对性的虚话套话不想说,干脆就不说。

但总算认识了先生,有了接触。也就少了顾虑,后来专门拜访过先生,在学业上得到先生的指导。上大二的时候,我写过一篇表现工农兵大学生“上、管、改”的小说,即工农兵学员上大学、管大学、改造大学,小说题目叫《改造》,寄给《陕西文艺》 (即《延河》)。小说是花了些力气写成的,要表达的主题是当时形势的产物,很应景,编辑部很慎重,把稿子打印出来,组织陕西师范大学、西北大学两校中文系学生代表讨论,倾听意见,后又把打印稿送陕西师范大学中文系,要听听老师们的看法。这等于给系上的老师们出了个难题,工农兵上大学、管大学、改造大学,是个新生事物,小说写工农兵学员对旧大学的改造,对旧知识分子的改造,现在要让一帮被改造对象对小说表态,这于他们的政治安全来说是很有风险的。当时我不知道老师们对小说提了些什么意见,编辑部最后没有发表这篇小说。陕西师范大学中文系苏成全老师事后和我有过交谈,说中文系看稿的老师有他、马家骏、张登第、阎景翰等,大家觉得小说在冲突的设计、人物的把握上,没有准确概括校园的实际情况。当时心理上有些懊恼,但后来形势的发展很快,让我多了一些反思,我从一个对“上、管、改”的拥护者转而成为一个怀疑者、反对者、批判者,以至于后来写出泣血含泪的《没有绣完的小白兔》。我的这种转变,不仅关乎写作上的进步与突破,重要的是关乎思想认识和政治立场的拨乱反正。我感谢老师们为我把守住《改造》这一关,没有让我陷入“四人帮”文艺的泥沼中。我要感谢的人中,自然包括阎先生。

1976年我大学毕业留校任教,而先生的所谓历史问题仍然没有澄清,还在资料室工作。先生是个慢性子,走路、说话,慢慢吞吞,从不起急,对他的处境也不见有多么上心,该干什么干什么,一副听天由命的态度。后来我知道,拖拽在先生身后的历史问题,是他在礼泉县读初中时,曾集体加入过三青团,那时他年方十五六岁,还是个懵懂少年。但他在20岁就投身革命,参加彭德怀、习仲勋领导的中国解放军第一野战军,在政治部文工团任创作员,那时,他就写了《西进途中》 《水》 《关于青海的“花儿”》等,刊于《群众日报》 《甘肃日报》 《新民主报》。先生的经历,解放初期即有政治结论,但“文革”又折腾先生,被关进“牛棚”,下放农场,长时间内得不到公正对待,但他不计较,一任命运的摆弄。在与先生交往接触中,看到他一如既往的从容坦然,特别是看到他那静如秋潭般的眼光,我在想,先生不是随波逐流,而是具有信仰的人,才会在命运的颠簸里守得住那份笃定。

1977年,陕西师范大学中文系师生接受续写《烽火春秋》的任务,先生和我都被抽调到写作组,共同在礼泉烽火待了数月时间。一同被抽调的老师还有马家骏、王志武等。同学写作水平有高有低,老师要领着学生采访、制定写作提纲,修改学员的作品。写作组把写作能力较弱的学员分配给先生,这样先生的工作量势必会增大,但先生毫不在意,极尽心力,认真辅导每一个学生,认真对待每一篇文章,等于把大学的写作课搬到烽火的田间农舍。后来大部分师生撤回,陕西省委宣传部安排邹志安、贾平凹和我继续从事《烽火春秋》的续写工作,此前先生对很多学生写烽火的文章都有精心的修改,这些浸润着先生心血的文章最后成书时都收了进去。

在最后编辑《烽火春秋》续集的文章时,仔细看着先生留在学生一页又一页稿纸上的修改字迹,不由得又想起先生对我写作“老书记”那篇文章的批阅。先生教我,恩礼以励,而先生教泽宏敷,曾接受他礼馈的学生,谁又能算清有多少?

直到1977年底恢复高考,77届学生入学,先生才甩掉了身后的负累,重登讲堂讲学授课。

在中文系名师中,我曾经担心两位先生的身体,一是霍松林先生,一是阎景翰先生。当时系上办了个青年教师回炉深造班,霍先生给我们讲古代文学,坐在讲台上讲,他患有肺气肿,讲着讲着就上不来气,从书袋里拿出一支氧气喷筒,张开嘴向里喷,缓过劲来接着讲。对霍先生的担心还在于,他离不开烟,刚喷完氧气,接着他就会点燃一支烟,而且不是什么好烟,两毛六一包的“大雁塔”,边抽烟边讲课。阎先生干瘦,面色苍白,也抽烟,从不见高声大气说话,走路脚步沉缓,外形显得比真实年龄要老很多。两位先生的身体,可以说都不算好,岁月无情,命运会不会假他们以高年?

事物的发展出乎人们的预料,两位先生后来成为中文系的老寿星,霍先生96岁高龄鹤归,阎先生90岁仍健在。阎先生做人通透,活得大气,世间大事,从不糊涂,而人际之间的恩怨是非又从不介意。红尘滚滚,牧心灵于兰若净土,世道纷纭,观变幻于云卷云舒,持守一份真我,写意人生春秋,天行健,仁者寿,阎先生的生命之树,雄哉伟矣!

认识先生,是先生教我作文;懂得先生,则是先生教我做人。先生教我,幸莫大焉!