芳魂、坟墓与遗痕

——韦应物悼亡诗的抒情场景

2018-11-08陈燕仪

陈燕仪

(汕头大学 文学院,广东汕头 515063)

一、引言

何谓场景?场景常被认为是人物活动的背景或事情发生的地点和场所。场景与传统诗论中的“意境”含义不同。王兆鹏认为,词的“场景层”为“词作中抒情主人公所依存、活动的时空环境和借以表现抒情主人公内心意绪的外在物象”[1],着重于抒情主人公的外在生活世界,即“文本之外”的现实空间。杜庆英辨析了场景与意境的区别,“意境是抒情主人公的内在世界映射于相应的形象系统所营造而成的一种抒情氛围,是主观性的心理想象活动,因此场景的范围要比意境更宽泛,场景不仅包括词中出现的意境,同时还包括了抒情主人公所处的大的客观环境及活动”[2]。杜庆英的“场景”概念包含了意境、场所概念,即包括“文本之中”的意象空间与“文本之外”的现实空间。

本文所谓的“抒情场景”,意为“蕴有抒情经验的内容与价值意涵的空间”[3]。中国古典诗词中的抒情场景,藉由抒情主人公的抒情经验,建构起具有特殊价值意涵的物象世界。物象世界与抒情主人公互动,共同形成一种完整的艺术呈现。在这个过程中,对于某一空间场景的文化记忆不断积累,最终形成了具有典范性的“抒情场景”。现实世界的特定场景在类型化诗歌中不断复现,从而具有了某种象征意味。悼亡诗自潘岳三首《悼亡诗》始,约定俗成为丈夫悼念亡妻之作,形成了一种专以悼念亡妻为题材的诗歌类型。传统悼亡诗累积了众多题材及惯用的场景,常常藉由居处、灵堂、墓地、遗物及梦境来怀想亡者。因为悼亡诗描写了很少见于其他诗类的“凭吊内帷”,我们才得以一窥诗人书写的夫妻生活场景。

韦应物的悼亡诗内容广泛,涉及了丧葬过程和家庭生活等内容。今存韦应物悼亡诗大约有25首,包括孙望《韦应物诗集系年校笺》中自《伤逝》至《同德精舍旧居伤怀》的“叹逝哀伤十九首”,以及《夜闻独鸟啼》《子规啼》《郡斋卧疾绝句》《发蒲塘驿沿路见泉谷村里忽想京师旧居追怀昔年》《感镜》等。清人乔亿曾评其悼亡诗说:“古今悼亡之作,惟韦公应物十数篇,澹缓凄楚,真切动人,不必语语沉痛,而幽忧郁湮之气直灌输其中,诚绝调也。”本文以韦应物悼亡诗中所呈现建构的抒情场景为讨论对象,将诗歌文本之中的“意境”与文本之外的现实空间相结合,探讨韦应物悼亡诗所营造的典型“抒情场景”,以及韦氏悼亡抒情场景所呈现出来的意义。

二、芳魂杳冥的居丧场景

天宝十五年(756),韦应物与元挹的长女元苹在京兆府昭应县成婚。大历十一年(776)九月,韦应物四十岁,任朝请郎,夫人元苹不幸病殁。中年丧偶,对韦应物来说不啻一次重大打击,他亲自为妻子撰写了墓志,并创作了一组悼亡诗,情感真切至笃,深为感人。韦应物在妻子逝去不久后所作诗篇《伤逝》《往富平伤怀》《出还》《冬夜》等,抒写了诗人丧妻之后在寓所料理后事的内容,下文将探讨这些诗篇所构筑的居丧场景及其意义。

诗人前往富平之前,时妻子亡故不久。“晨起凌严霜,恸哭临素帷”(《往富平伤怀》)[4]137,点明了冬晨与丧事。“素帷”指丧事用的白色帷幕。家人去世之后,需要布置灵堂,陈素器,张素帷,如潘岳《寡妇赋》:“易锦茵以苫席兮,代罗帱以素帷”[5]96,就是如此。诗人自富平回家,《出还》写到:“昔出喜还家,今还独伤意。入室掩无光,衔哀写虚位。凄凄动幽幔,寂寂惊寒吹。幼女复何知,时来庭下戏。咨嗟日复老,错莫身如寄。家人劝我餐,对案空垂泪。”[4]138其中“入室”二句,可与潘岳《悼亡赋》“入空室兮望灵座,帷飘飘兮灯荧荧”对读[5]93。白幔、“虚位”比“素帷”更进一步展现了一个凄冷哀伤的内室场景。帷幔低垂,故室内幽暗无光,风吹幔动,凄清可哀。素帷灵幔装饰的居室是日常生活的特异场景,空间场所的改变表明诗人进入治丧、居丧的场景之中。

《出还》诗中的“虚位”,一般认为是古代祭祀时所供的亡者灵位或“灵牌位”[6],《韦应物集校注》释为“韦妻灵位”[7],刘学锴也认为指亡故者的牌位[8],因人已殁,故称虚位。还有一种比较模糊的解释是“空的座位”。“虚位”、“虚座”在魏晋六朝悼亡诗中出现频率之高值得注意,如沈约《悼亡诗》“游尘掩虚座,孤帐覆空床”;江淹《悼室人》“凉霭漂虚座,清香荡空琴”……细辨诗意,此处的“虚座”当指为亡者所虚设的座位。王褒《送观宁侯葬》“丹旐书空位,素帐设虚樽”,宋代梅尧臣《悲书》“朝夕拜空位”中的“空位”则较为明显指逝者灵位。“虚位”背后涉及丧葬礼仪中的“设灵祭祀”,即设置灵座和供奉酒馔。两晋至唐代,人们“多于灵座前设奠,灵座是虚座,是空座而已,其上可施坐褥,或死者生平所爱之物,如琴等,皆为像生之形”[7]。从这个角度看,上述所谓“为亡者所虚设的座位”可以认为是亡者灵位。

灵位,顾名思义是死者灵魂寄居之所,又称灵筵、仪床、几筵。古人相信人死之后灵魂仍会在尸体附近徘徊,但灵魂无法被感知到,所以会设置灵座,作为死者魂魄凭依之所,并以此为中心进行祭祀活动,如朝夕祭、朔望祭等。北齐颜之推《颜氏家训·终制》云:“灵筵勿设枕几,朔望祥禫,唯下白粥清水乾枣,不得有酒肉饼果之祭。”王利器《颜氏家训集解》:“灵筵,供亡灵之几筵,后人又谓之灵床,或曰仪床。”[10]涂宗呈在吸收巫鸿“位”概念的基础上,提出灵座不是指“神牌位”,而应该是“由床、几、案、屏、帐等物品所围成的空间,上面放置衣服,无形的灵魂则在其中活动,以具体的物品虚构出的空间作为灵魂所在之处,成为祭祀的对象”[11]。因此,虚位是妻子灵魂栖居的空间,诗人一片伤心寄托所在。

与沈约、江淹诗中落满尘埃的灵位相似,韦诗也有“一旦入闺门,四屋满尘埃”(《伤逝》)的尘景,提示“斯人既已矣”的哀痛。相较之下,“凄凄动幽幔,寂寂惊寒吹”二句则更明确指示了芳魂的存在。“幽幔”指帐、灵帐,是设在灵堂之中的帷帐或帐幕。素帷灵幔并非日常生活常见的布置,《冬夜》诗“帏帐徒自设,冥寞岂复来”[4]140中也有“帷帐”的设置,此句化用了《汉书·外戚传》中方士少翁为汉武帝招李夫人魂灵事。《汉书·外戚传》载:“上思念李夫人不已,方士齐人少翁言能致其神。乃夜张灯烛,设帷帐,陈酒肉,而令上居他帐。遥望见好女如李夫人之貌,还幄坐而步,又不得就视,上愈益相思悲感,为作诗曰:“是邪,非邪?立而望之,偏何姗姗其来迟!”[12]芳魂寄托在帷帐之中,还可见于《霍小玉传》。霍小玉死后,“将葬之夕,生忽见玉帷帐之中,容貌妍丽,宛若平生。”因此,帏帐之设,乃寄托了盼妻子神魂归来的愿望。

既然虚座、灵幔的设置提示了居丧场景,那么当灵座、素帷等装饰拆撤之后,居丧场景也就随着消失,进入日常生活之中,如潘岳《悼亡詩》:“改服从朝政,哀心寄私制。茵帱张故房,朔望临尔祭。尔祭讵几时,朔望忽复尽。衾裳一毁撤,千载不复引。”[5]257《文选》张铣注“言灵筵被裳一已除去,不复重陈设,服制终也”[13]1418,服制既终,则撤灵筵。韦应物的悼亡诗并没有涉及撤毁灵筵、被裳的场景,但他在幽冥灵堂的构筑中,增加了稚女嬉戏一幕——“幼女复何知,时来庭下戏”(《出还》)。灵堂之中,一片凄冷;灵堂之外,幼女嬉戏“庭下”,沈德潜评曰:“因幼女之戏而己之哀倍深。”[4]138昔日之熙熙与今日之惨凄,灵堂内外的悲喜构成极具张力的场景,诗人妻子新丧的深切之痛,由此可知。

从以上分析中可得,灵座、灵帐,都有寄托魂灵之意。斯人已逝,灵堂杳冥幽暗,亡妻的魂灵栖居其间,形成一处特殊的悼亡场景。这类芳魂杳冥的居丧场景,在魏晋六朝悼亡诗中并不少见,但韦应物增加了稚女嬉戏一幕,从而更具情感张力。出殡安葬前的丧葬仪式和活动,几乎都是以家中宅第为中心进行的,韦氏所构造的灵堂也仅存在于出殡安葬前的时间里,接下来诗人直面的是殡葬过程和人生的终结点——坟墓。

三、终归山冈的殡葬场景

《送终》诗为送妻入葬而作。此诗以丧葬过程为线索进行谋篇布局,蒋寅认为“严格地说可能已超出悼亡的范围而近于挽歌”[14]。挽歌最初为出殡时挽枢者所唱之歌,后演变成一种特殊的哀祭文体。挽歌与哀挽活动,尤其是送葬活动密切相关,如陆机的《挽歌诗三首》就是以“卜择考休贞”“启殡进灵轜”“振策指灵丘”“妍姿永夷泯”为线索,描写了从卜择葬地、入殓启殡到入土为安的送葬过程。韦应物《送终》诗涉及丧葬礼的多个过程,从卜日、祖载、出殡到下葬,抒情时空也随着仪式的变动而变动,从黄昏到凌晨,从家宅到墓地,组成一个凄凉悲痛的殡葬场景。下文将结合丧葬礼仪对诗歌进行分析,以便更好阐述悼亡诗殡葬场景中的特殊内涵。

《送终》诗写到:“奄忽逾时节,日月获其良。萧萧车马悲,祖载发中堂。生平同此居,一旦异存亡。斯须亦何益,终复委山冈。行出国南门,南望郁苍苍。日入乃云造,恸哭宿风霜。晨迁俯玄庐,临诀但遑遑。方当永潜翳,仰视白日光。俯仰遽终毕,封树已荒凉。独留不得还,欲去结中肠。童稚知所失,啼号捉我裳。即事犹仓卒,岁月始难忘。”[4]139

诗题“送终”,孙望解释为“由浮厝而深埋之意”[4]139,既敛停柩,等待下葬吉日。先是卜葬日,即“奄忽逾时节,日月获其良”。占卜地点、时日是丧葬过程中的基本程序。韦应物在《故夫人河南元氏墓志铭》中详细记载了亡妻入殡的时间和地点:“中以大历丙辰九月廿日癸时疾终于功曹东厅内院之官舍,永以即岁十一月五日祖载终于太平坊之假第,明日庚申巽时窆于万年县义善乡少陵原先茔外东之直南三百六十余步。”[15]唐人重视卜兆宅葬日,韦应物妻子九月病殁,十一月下葬,就是为了卜算下葬吉日。

接下来是祖载,即所谓“萧萧车马悲,祖载发中堂”。祖载,指将葬之际,举枢升车上,行祖祭礼。陆机《挽歌诗》云:“死生各异伦,祖载当有时。”《文选》李周翰注:“祖载,谓移柩车为行之始。”[13]1756这是出殡前夕,家人在家设奠以告亡灵,作为送灵柩离家之前最后的告别。诗人在太平坊租借的宅子举行完祖饯,随后就要将棺柩及随葬品(瓦器数口)运送到墓地安葬。诗云:“生平同此居,一旦异存亡。斯须亦何益,终复委山冈。”平常日子中夫妻共同生活的场景已经消失,己身尚存,斯人已亡。妻子从其存活的空间消失,进入故去之后的空间——“山冈”。

诗云“行出国南门”,可知墓地在长安南门之外,即“万年县义善乡少陵原先茔外东之直南三百六十余步”。少陵原是京兆韦氏家族的葬地。送葬队伍从诗人租借的太平坊出发,从长安南门出城,可能是因为路途较远,所以在途中过夜,第二天早晨再进行下葬仪式,故诗云:“日入乃云造,恸哭宿风霜。晨迁俯玄庐,临诀但遑遑。”黄昏暂歇,明日清晨再前往墓地进行下葬仪式。墓志铭中也有“少陵原上兮霜断肌,晨起践之兮送长归”的描述。“玄庐”,即玄堂,指墓穴。即将进行下葬,诀别的时刻已经临近。

最后的下葬场景:“方当永潜翳,仰视白日光。俯仰遽终毕,封树已荒凉。”此处的“潜翳”,含义接近“黄泉”“幽壤”,指地下的墓室空间;“封树”,指墓上封土和墓树。二者均喻指坟地,并揭示了安葬尸体的仪式,即送灵柩入墓室,堆封土,植墓树。诗人说“独留不得还,欲去结中肠”,亡妻灵柩独自留在墓地,不得还家,诗人想到将要离开而愁肠百结。坟墓是人生的终结点,生者世界与死者世界悬隔,正如《冬夜》诗所言“平生虽恩重,迁去托穷埃”。

殡葬场景继续展开,“童稚知所失,啼号捉我裳”,这一句可与“幼女复何知,时来庭下戏”“稚子伤恩绝,盛时若流水”相比较。灵堂之凄冷与幼女嬉戏的“庭下”形成对照,乐景衬哀;等到童稚懂得了母亲的逝去,哭泣哀号,捉住父亲的衣裳,此场景与懵懂无知的“庭下戏”构成具有张力的对比,哀恸愈深。盛时若水,终究要回到日常生活中来,但此后的日常场景中母亲将永远缺席——“恩绝”。尾联“即事犹仓卒,岁月始难忘”,殡葬场景结束了,诗人将返回日常生活之中,只是在今后的岁月里,诗人将永远面对妻子逝去的现实。

《送终》一诗叙述了亡妻入葬的殡葬过程。从家宅到墓地,随着丧葬空间的展开,生者世界与死者世界的悬隔展露无遗,形成了最具有悲剧感的悼亡场景。诗人在此场景中直面死亡,故比其余两类抒情场景更为直接流露丧妻的悲痛。此前,这种与丧葬活动密切相关的殡葬场景此前常于挽歌中出现,少见于悼亡诗中。不过,后来这些有关丧葬的内容,也成为了悼亡诗词中常见的场景,诸如苏轼的“明月夜,短松冈”,贺铸的“原上草,露初晞,旧栖新垅两依依”等。韦氏创作最多的还是从特异的死亡场景中返回日常生活之境的悼亡诗作,遗物、风景成为触发诗人记忆的媒介,诗人追忆昔日与妻子的携手之欢,时时寻觅亡妻之遗痕。

四、寻觅遗痕的故居场景

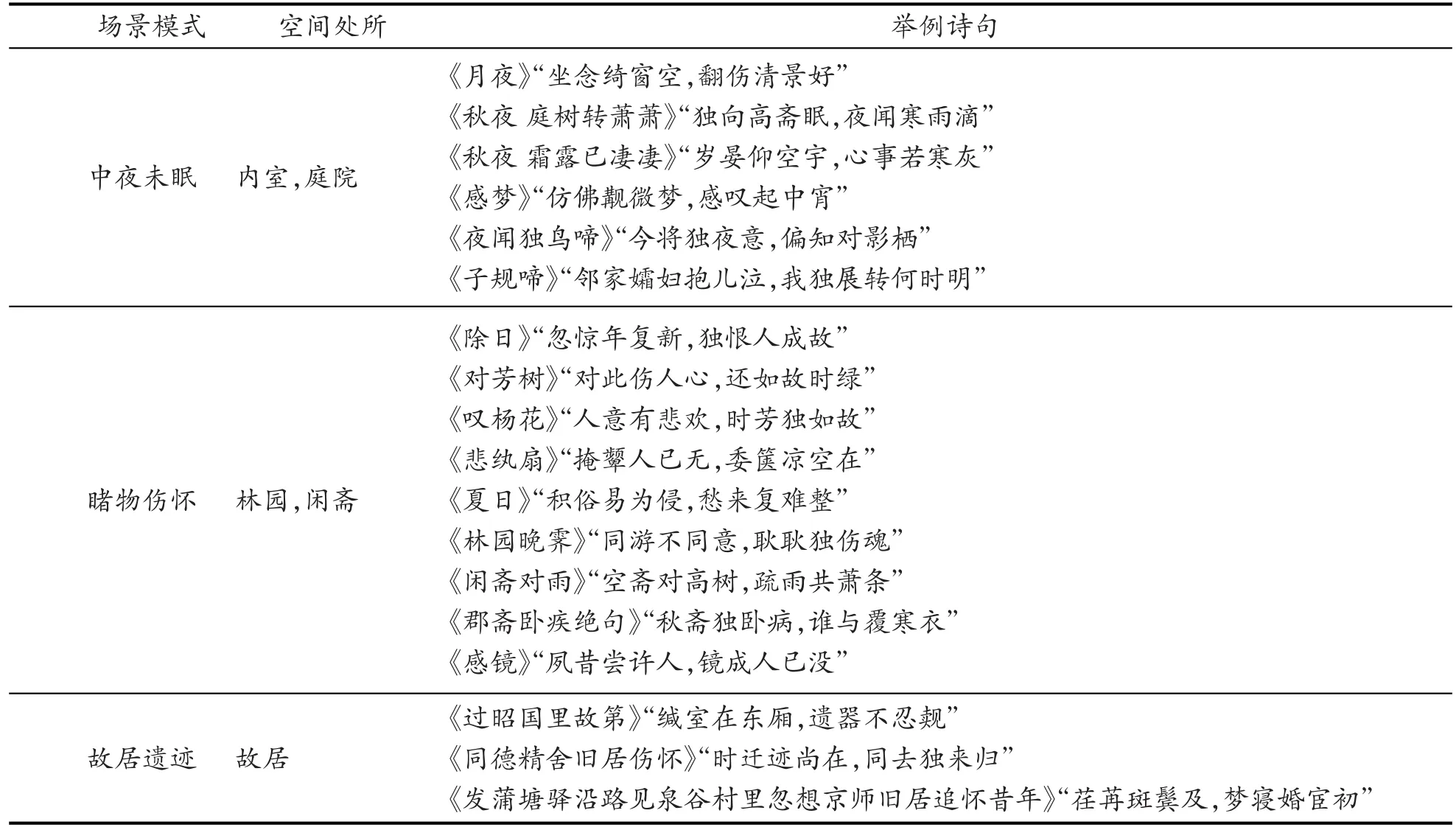

诗人从直面死亡的特异场景中出来,重新汇入时间之河。他捕捉昔日与妻子共同生活的痕迹,而不再写强烈的失去感,撕心裂肺的悲痛转变成永远的遗憾和缅怀,这既有时间冲淡、宗教慰藉的原因,也是诗人转变场景描写所呈现的结果。在妻子永恒“缺席”的现在,日常生活场景与往昔再不可能相同,正如诗人所说“方如在帏室,复悟永终已”。四时景物触发了“携手欢”“同游”的记忆,过去的生活场景复现眼前,诗人捕捉妻子逝世之后残留的“往来躅”“旧行迹”,追忆昔日生活的碎片。这部分悼亡诗,大致可以分为三个日常场景模式:中夜未眠,睹物伤怀,故居遗迹。

“中夜未眠”模式,指诗人思念妻子无法入眠的场景;“睹物伤怀”模式,指诗人目睹自然界风物或亡妻遗物,因思念妻子而伤怀的场景;“故居遗迹”模式,指诗人进入故居,寻觅妻子遗痕的场景。这三种场景的核心是“感物叹逝”,正如近藤元粹所言:“亡后一事一物,无不伤心,多情诚实知人总如是。”[4]146无论月夜、清景、芳树、杨花,还是纨扇,诗人每睹一景一物,则思及妻子的逝去,己身之寂寞,哀伤之情自然寄托于景物之中,构成淡缓哀伤之境。在韦应物之前,江淹《悼室人》十首就以四季物色悼念妻子,然其所述偏重室内之“佳人”,种种“去景”“徂物”,并无韦诗偶然之间叹惋的携手之欢和同游之乐。

表1 韦应物悼亡诗举例

韦应物悼亡诗抒情特征最为特殊的是返回故居、回到过去空间之中的怀旧场景。因为古代女性长居内帷,主持家务,在夫妻共同生活的场所中,家宅最具有典范意味,所以悼亡诗中惯于描写“入故居—睹遗物—悼芳魂”的抒情场景。《过昭国里故第》首联即说明了诗人拜访故居的原因:“不复见故人,一来过故宅。”[4]144昭国里,《唐两京城坊考》卷三谓“昭国坊在西京朱雀门街东第三街”[4]140。另外,《同德精舍旧居伤怀》中的同德精舍也是韦氏夫妇共同生活过的洛阳旧居。《登蒲塘驿沿路见泉谷村墅忽想京师旧居追怀昔年》中的“骊山居”,则指骊山之下的昭应县,是诗人新婚、初宦的住宅。

在故居之中,目睹昔日共赏的庭院美景,思及今夕之别,诗人一时心伤。来到东厢,不忍看遗物。“柔翰全分意,芳巾尚染泽。残工委筐箧,余素经刀尺”(《过昭国里故第》)与潘岳《悼亡诗》中入室所睹“帏屏无仿佛,翰墨有余迹。流芳未及歇,遗挂犹在壁”出自同一机杼[5]254。妻子遗物寄寓思念,是触发哀思的媒介。韦氏悼亡诗一再提及“空存旧行迹”“时迁迹尚在”。所谓“迹”,即遗留的印痕或事物,抒情主人公一直试图从风景物色中捕捉“缺位的妻子”的痕迹,林园中曾经共同欣赏过的风景,故第里妻子留下的遗器,参与了诗人悼亡记忆的建构。

正如宇文所安所说,“自然场景(site)同典籍书本一样,对于回忆来说是必不可少的:时间是不会倒流的,只有依靠它们,才有可能重温故事、重游旧地、重睹故人。场景和典籍是回忆得以藏身和施展身手的地方……在它们下面,我们找得到盘错纠缠的根节。”[16]透过故宅庭院物色与缄室遗物,忽然之间,故第成为记忆场景,往昔藉此重现,仿佛妻子仍然在此,等待着与自己同赏庭院风物,等待着回到东厢,继续完成尚未完成的针线活。

再回神,从复现的记忆场景中返回现实空间,诗人只有“冥冥独无语,杳杳将何适”,面对身边最亲近之人的离去,悲痛自是不言而喻,然而终究不能永远沉浸在伤痛之中。从追忆返回现在,诗人对生命消逝的思考与解脱,在于“悟澹将遣虑,学空庶遗境”,在于“唯思今古同,时缓伤与戚”。《同德精舍旧居伤怀》则以“还见窗中鸽,日暮绕庭飞”为结语。日暮飞鸽,即是目前之景,因为有一“还”字,还代表了十年之前与妻子共同见过的景象,诗人不言伤痛,而沉痛更加深沉。

从以上分析可知,故居、遗物或四季物色都是触发诗人哀思的媒介,其中,家宅在夫妻共同生活的场所中最具有典范意味,韦应物所构建的“入故居—睹遗物—悼芳魂”的抒情场景,在继承潘岳故居悼亡模式的基础上,又新增了与妻同赏美景的相知场景,转而成为韦氏独特的悼亡记忆。诗人企图在故第、物色、梦境中寻找妻子遗留下来的痕迹,复现往日回忆中的场景,使往昔再次回到追忆者身边。然而毕竟已经成为过去,终究还得返回现实空间,只余不尽的寂寞和叹惋。

五、结语

总体而言,韦应物悼亡诗中呈现建构的抒情场景,主要包括了芳魂杳冥的居丧场景、终归山冈的殡葬场景、寻觅遗痕的故居场景。殡葬场景源自挽歌,直接展现了死亡图景。杳冥幽暗的灵堂与遗器残留的闺阁都出自潘岳的《悼亡诗》,但韦应物在灵堂场景中增加了稚女嬉戏一幕,在故第场景中添上昔日与妻子庭院共赏之风物,便转而成为韦氏独特的抒情场景。

再者,韦应物的悼亡诗落点在于不可遣散的悲伤,化解了复来,排遣后又是伤心,这种情感的悲剧性是韦氏悼亡诗的抒情特征。妻子的逝去使诗人直面死亡,诗人在种种场景之中,无论居丧、殡葬,返回故居,还是闲居斋中,都感觉到妻子的不复存在。在哀悼妻子的同时,诗人又感伤于自身的寂寞、人世的无常。总之,韦应物以悼亡的方式,一方面在叙述中重构了夫妇“携手之欢”的场景,一方面又哀伤于妻子的一去不返。昔日之欢乐与今日之伤逝相互交织,构成了其悼亡诗“澹缓凄楚,真切动人”的抒情场景,富于凄婉幽郁的艺术魅力。