24G留置针在老年患者外周静脉留置效果的观察

2018-11-08杨红琼

杨红琼

静脉留置针又称静脉套管针,因内套管材质柔软、对血管刺激性小、可随时进行输液,它的使用能减少患者因反复静脉穿刺而造成的痛苦,同时也减少了患者对穿刺的恐惧感,因减轻了护士的工作量,保证了急、危、重症患者的抢救时间,合理保护并使用血管,作为头皮钢针的替代产品,已成为临床输液的主要工具[1]。随着应用的推广,留置期间的并发症、注意事项及给患者带来的不适等相关问题也随之出现,依据2014年我国静脉治疗护理技术操作规范中要求静脉留置针保留时间72~96小时,在留置期间因各种原因造成留置时间短、静脉炎、液体渗出等相关并发症,本研究旨在采用随机对照实验的方法,严格控制影响因素,对比手背静脉、前臂静脉输液、留置针的留置时间及相关并发症的效果观察。

1.资料与方法

1.1 资料 选择2017年6月至2018年2月入住我科应用静脉留置针的患者90例,入选标准:①年龄50~80岁;②意识清楚,无沟通障碍;③出、凝血功能正常;④每日输液量≤800ml,输液疗程≥7天。排除标准:①不同意参加本研究者;②输入刺激性液体的患者;③意识不清,感觉沟通障碍者。

1.2 方法

1.2.1 分组:本研究采用随机对照研究,将90例患者随机分为两组。观察组采用前臂静脉穿刺,对照组进行手背静脉穿刺,两组均采用威海洁瑞医用制品有限公司生产的型号为24G静脉留置针进行穿刺,使用生理盐水进行脉冲式正压封管。观察组45例,平均年龄(56±3.12)岁,其中男性23例,女性22例;对照组45例,平均年龄(52±4.5)岁,其中男性20例,女性25例,两组患者在性别、年龄、疾病构成、临床用药方面差异无统计学意义(P<0.05),具有可比性,本研究患者均知情同意。

1.2.2 操作方法

1.2.2.1 观察组根据患者血管情况选择相对粗、直、弹性好的前臂静脉,观察组选好静脉后在穿刺点上方约10cm处系止血带,松紧适宜,以能放进两个手指为宜,常规消毒,消毒范围8×8cm,使用留置针前去除针帽,左右180度松动针芯并复位,左手绷紧皮肤,右手持针,针尖斜面向上,在血管上方以15~40度角刺入血管,见回血后降低角度至5度,继续进针0.2cm,确保留置针内套管在静脉内。左手拇指持“Y”型接口固定,右手先退针芯约0.5cm,再将外套管缓慢送入静脉,确定留置针在血管内后右手撤针芯,弃于锐器盒内,松开止血带,并用3M无菌透明帖行封闭式固定[2]。固定时注意夹子距离穿刺点位置最近,留置针的内套管不应全部送入血管内必须外漏1~2mm,固定妥善后,调整滴速。向患者宣教留置针相关知识①嘱患者保持穿刺部位清洁干燥。②留置针留置时间一般为3~4天,必须注意保管,为了避免老年患者睡觉时犯迷糊不慎拔管或留置针与衣服摩擦引起不适,可以使用弹力绷带再次固定或使用干净的弹性棉袜再次固定,获得患者同意,均使用干净弹性棉袜再次保护。③告知患者若发现透明敷贴有渗液、滲血、污染等情况应随时更换。④留置针侧肢体可以活动,但避免下垂、受压及过度活动。

1.2.2.2 对照组:依据传统头皮针输液的原则选择血管,从远心端向近心端穿刺,以手背静脉为主,按照《基础护理学》(第4版)[3]的静脉留置针穿刺程序进行静脉留置针穿刺置管,并使用3M系列无菌透明敷贴进行固定,调整滴速,嘱患者保持穿刺部位清洁干燥,若有不适及时呼叫。

1.2.2.3 两组每次输液结束后均使用0.9%生理盐水5ml进行脉冲式正压封管,先拔出部分静脉输液针,仅剩针尖斜面在肝素帽内,脉冲式推注4~4.5ml封管液,使导管及肝素帽充满生理盐水,剩下0.5~1.0ml以边推注边拔针的方法拔出针尖[4]。

1.2.3 评价指标:记录留置针的留置时间,留置针相关并发症;①留置针的拔出指征为:静脉炎、液体渗漏(评价标准为穿刺点局部肿胀)、液体滴速减慢或堵塞;脱管如有以上情况之一即拔管,对于留置时间>4天的患者留置针均予以拔出。②静脉炎标准:按照INS指南静脉炎评价标准Ⅰ级:穿刺点发红伴有或不伴有疼痛,Ⅱ级:穿刺点疼痛伴有发红和(或)水肿,Ⅲ级:穿刺点疼痛伴有发红和(或)水肿,条索状物形成,可触摸到条索状的静脉,Ⅳ级:疼痛伴有发红和(或)水肿,条索状物形成,可触及的静脉条索状物的长度大于1英寸,有脓液流出[5]。

2.结果

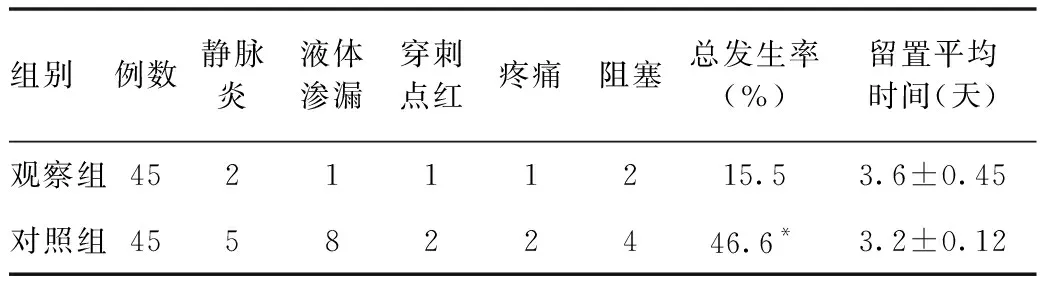

两组患者留置时间、相关并发症的比较见表1,采用χ2检验,P<0.05为差异有显著意义。

表1 两组留置针留置情况对比

注:*P<0.05。

3.讨论

为了保障留置针的使用效果,提高患者的舒适度,我们分析有以下几点:

3.1 人为因素 研究表明影响静脉留置针留置效果和时间的主要因素有患者的认知及配合度、穿刺部位、肢体活动度以及所输药物的刺激性[6],观察组对患者操作前后均进行相关知识宣教,将留置针应用的目的,置管的优点及留置期间导管的注意事项告知患者及家属,提高患者的自我管理及自我保护意识(如:天热洗澡时带来生活的不便,告知一些小技巧,在穿刺部位缠几圈保鲜膜再覆盖干毛巾,既能做好患者的清洁卫生也不影响留置针的留置时间)。同时发挥家属的指导及监督作用,得到了患者的良好配合。

3.2 留置部位因素 本研究结果显示,相对于前臂静脉,手背静脉留置时间短,分析原因可能与手背部活动多有关。日常生活活动中容易触碰、牵拉,同时在牵拉过程中可引起无菌透明敷贴卷边,而使敷贴固定的稳定性差,造成脱管的并发症。手背静脉管腔小,因为活动增加了内套管与血管壁的摩擦易引起患者不适,而致患者要求拔管,同时手背静脉血液量少,输入药物易局部滞留,当患者手部活动较多时,静脉压力增高,血液易回流至导管内而引起堵管,同时留置针在血管内反复活动,重复刺激血管内膜,而造成静脉炎、液体渗漏等并发症拔管。

观察组选用前臂静脉并发症的发生率低于手背静脉,分析原因:前臂静脉相对手背静脉管腔大,管壁厚,内套管悬浮于血管内不易引起摩擦,血流丰富,流速快,输入的药物浓度低,不会造成血管壁的刺激,随着血液循环流入大静脉,因此并发症及患者的不适降低,意外拔管的概率减少。

3.3 留置针型号的因素 原则上在满足输液需要的前提下,尽量选择型号小的留置针,分析原因是:型号越小,针头漂浮于血管中,对血管壁的刺激就越小,静脉炎等并发症的发生率就越少,本研究统一使用24G留置针,排除了因血管通路装置不同而对结果的干扰。

综上所述,无论从静脉留置针的留置时间、留置效果情况看,前臂静脉留置针优于手背静脉留置针,此研究结果与2016年美国INS指南中推荐的最适宜穿刺部位一致,可考虑推荐并应用于临床,同时妥善的穿刺、固定方法及患者的认知和依从性也是留置针在有效期内正常使用,避免浪费和减轻患者痛苦的重要保证,因减少了静脉穿刺的次数,合理保护了血管,体现了“一针化治疗”和对钢针的“零容忍”,从而提高了护理质量。