早期康复护理模式对老年脑梗死伴语言障碍患者的护理效果分析

2018-11-08刘丹王琼

刘 丹 王 琼

脑梗死属于老年人群最常见疾病之一,由于中枢神经系统受到损害,致残率极高,且根据灶区控制部位不同,可表现出周身各部位功能障碍。语言障碍作为脑梗死主要并发症,多与脑部语言区受累有关,患者可能在身体承受痛苦时无法准确表达感受,对其心理状态与生活质量造成沉重打击。目前接受康复训练是脑梗死患者日常生活活动能力恢复的主要手段,但由于语言障碍类型众多,加之患者性格特征迥异,临床针对伴有语言障碍患者的训练方案尚无法获得统一标准。对此,本研究对老年脑梗死伴语言障碍患者实施早期康复护理,取得一定成果,可为临床提供参考。

1.资料与方法

1.1 一般资料

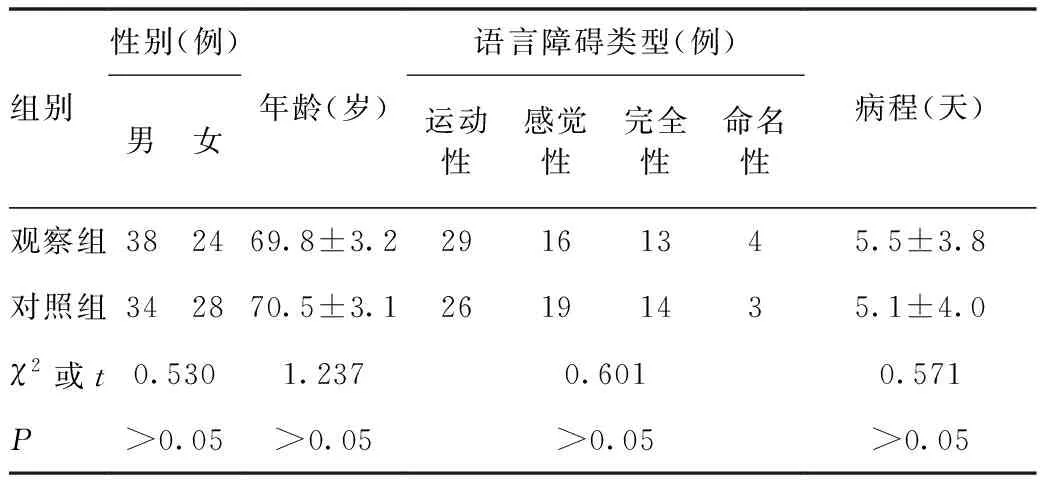

1.1.1 研究对象:选取于我院接受治疗的124例老年脑梗死伴语言障碍患者为受试对象,按照随机数字表法分为观察组与对照组,各62例。两组患者一般临床资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者临床资料比较

1.1.2 纳入标准:①符合脑梗死相关诊断标准者[1];②语言能力测试结果符合语言障碍相关诊断标准者[2];③年龄为 65~80岁者;④病程≤14天者;⑤单侧脑血管梗死者。

1.1.3 排除标准:①脑梗死发病前已存在语言障碍者;②伴有智力缺陷、痴呆或精神疾病者;③诊断为复发性脑梗死者;④不愿接受干预或随访失联者。

1.2 方法 所有患者入院后均接受神经内科常规护理干预,主要包括生命体征观察、体位调整、饮食指导、全身清洁等护理措施,待患者生命体征稳定后,可开展相关康复训练。观察组患者在其基础上于入院72小时内征得主治医师同意,予以早期康复护理模式进行干预,具体护理方案如下:①向患者介绍疾病发生的机制与目前治疗的方式,诱导患者通过健侧肢体语言或图片表达内心的感受并耐心去理解,对患者心中存在的疑虑与困惑给予相应的解答,列举以往康复成功的案例增强其复健的信心,在保证患者休息的前提下时常与之沟通以疏导不良情绪;②向康复理疗师寻求建议,对患者予以早期身体功能恢复训练,尽量增加运动量并按时实施肌肉按摩,协助长期卧床患者进行被动肢体活动,循序渐进地加入主动肢体活动、体位变换、日常生活技能训练;③尽早对患者吞咽功能采取护理措施,主动进行咀嚼与吞咽练习,并有意识地控制气息与舌、喉部肌肉,可先对患者进行口型对位训练,随后从元音开始至较为复杂的发音、单字、词语、短句等进行发音示范,诱导患者进行模仿,并录制音频纠正与复习,常提示患者切换表述模式,通过看图说话的方式诱导其增加表达信息量,根据患者语言障碍类型协调相应的康复步骤。

1.3 评估标准

1.3.1 语言障碍程度评估:采用汉语失语成套测试量表(ABC)[3],通过对患者语言的信息量、流利度、命名、复述、辨认、反应性、执行力等方面进行评价,总分转化为百分制,分数越高则说明语言障碍程度越低。

1.3.2 神经功能评估:根据美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[4],从意识、面部活动、肢体运动、语言等11个方面对患者神经功能进行评估,满分34分,分数愈高则神经功能愈差。

1.3.3 生活质量评估:采用脑卒中失语症生活质量量表(SAQOL-39)[5],通过对生理(17项)、沟通(8项)、心理(14项)3个维度共39项条目进行评价,每项计0~4分,满分为156分,分数越高这说明生活质量越好。

1.3.4 日常生活活动能力评估:采用改良Barthel指数量表(MBI)[6],以如厕、穿衣、吃饭、楼梯等10种患者日常活动为评判项目进行评估,满分100分,分数愈高则日常生活活动能力愈强。

1.4 观察指标 比较干预前、干预2周后,两组患者语言障碍程度(ABC)、神经功能(NIHSS)变化,分析干预后3个月时,两组患者生活质量(SAQOL-39)、日常生活活动能力(MBI)差异。

1.5 统计学方法 采用统计学软件SPSS 20.0分析数据,计数资料以百分率表示,采用χ2检验,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

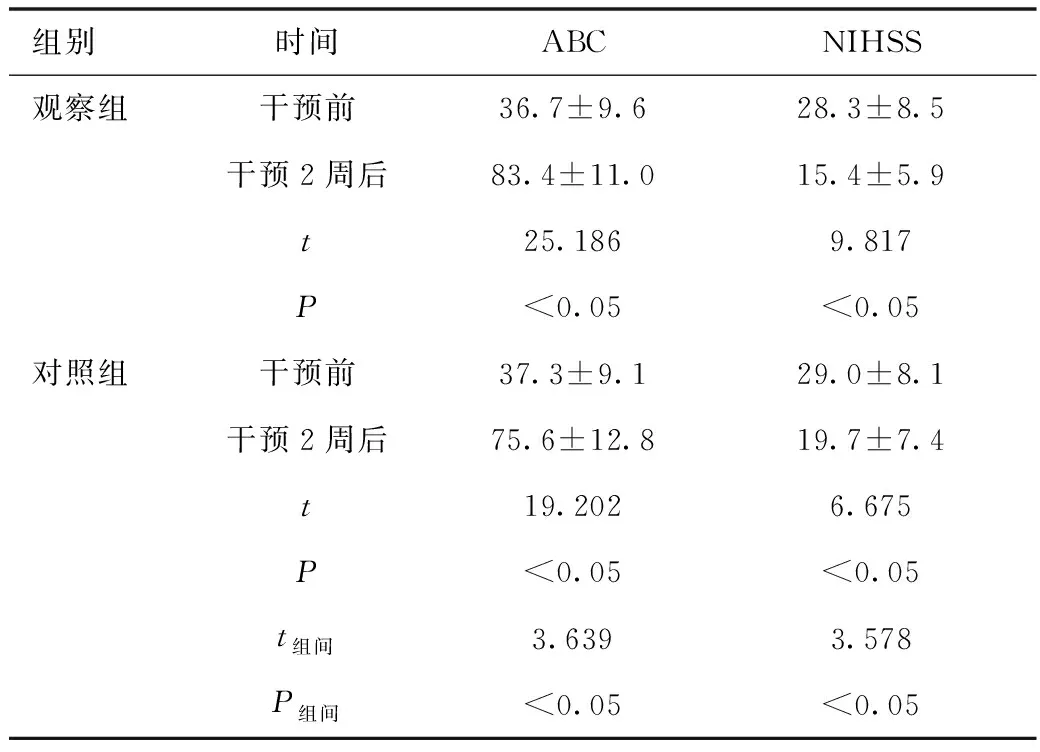

2.1 语言障碍程度及神经功能评估 干预2周后,两组患者ABC评分均较干预前有显著提升,且观察组明显高于同期对照组(P<0.05);两组患者NIHSS评分均较干预前有显著下降,且观察组明显低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者干预前后ABC与NIHSS评分结果比较(分)

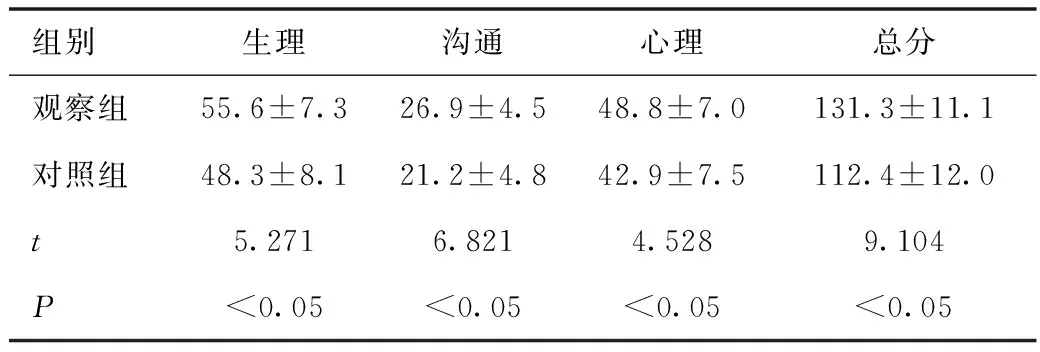

2.2 生活质量比较 干预后3个月时,观察组患者SAQOL-39各项评分及总分均明显高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组患者干预后SAQOL-39评分结果比较(分)

2.3 日常生活活动能力比较 干预后3个月时,观察组患者MBI评分(82.8±15.3)分,明显高于对照组的(71.4±20.5)分(t=3.509,P=0.001)。

3.讨论

脑梗死发生后,患者中枢神经元将发生缺血、缺氧性坏死,可能引起语言、感觉、运动等神经功能障碍,据相关调查报告显示,其中发生语言障碍患者约占脑梗死患者总数的1/3[7]。脑梗死带来的其余并发症将令患者丧失大部分生活自理能力,加之老年患者发生语言障碍可致使其对病痛有一定难言之苦,生活质量急剧下降,且对家庭、社会抱有较多负性情绪,不利于治疗工作的开展。因此,对患者进行及时有效的干预极为重要。

既往临床多认为神经元具有不可再生的特性,因而脑梗死后开展康复训练的时机应视患者生命体征稳定状况而定。但近年来多项研究指出,在脑梗死发病24小时后,康复训练起始时间与康复效果呈现显著的反相关,早期开展康复训练可通过往复传送指令,刺激其代偿性重组能力形成新的反射弧[8],并有助于改善中枢神经系统与效应器之间的协调性,加快疾病转归。脑梗死急性期患者心理防御效应极强,难以适应生理机能丧失的转变,悲观、自闭等情绪较为严重,对护理质量要求较高。本研究结果显示,两组患者干预后语言障碍程度及神经功能均有明显改善,且观察组改善幅度更大,究其原因可能与早期康复护理能尽早予以心理干预消除患者不良情绪,并增强其康复训练的积极性,在干预中充分调动其神经功能,进而避免语言障碍持续恶化有关。

语言障碍类型较为复杂,但均以患者意识清晰、智力正常等因素作为前提,以流利、丰富的表达作为目的。据相关文献报道,语言障碍康复作为动态过程,其机制较为复杂,多与灶区水肿消除、神经递质秩序重建、脑血管再灌注、皮质代谢纠正等因素有关[9],且与患侧病理损伤程度存在较强依赖性,因此早期激发患者健侧代偿能力尤为关键。本研究中,观察组患者干预后生活质量及日常生活活动能力均明显高于对照组,提示脑梗死伴语言障碍患者多能适应早期康复护理模式,且随着健侧中枢神经代偿功能的建立,不仅令语言功能得以恢复,还可促进全身性症状的缓解,对预后生活质量改善有较大推动作用。马洪卓等[10]也得出相似的结论,培养患者有意识地进行匹配口型、自我纠正的过程可有效激发其主观能动性,增加康复过程的趣味性,同时提升其对肌肉的控制能力,对合理利用患者中枢神经系统可塑性,促使神经细胞轴突侧支芽生具有重要意义。

综上所述,早期康复护理模式可有效改善脑梗死伴语言障碍老年患者语言障碍与神经功能,并明显促进其生活质量、日常生活活动能力的改善,有利于其预后康复。