基于语料库的《论语》两个英译本的翻译风格研究

2018-11-07蔡永贵

蔡永贵 余 星

(1.嘉应学院 外国语学院 广东 梅州 514015;2.嘉应学院 梅州师范分院,广东 梅州 514000)

0 引言

《论语》是儒家经典著作之一,体现了孔子在道德、伦理、教育和政治等方面的思想,对中国传统文化的形成和发展影响巨大。在国外,《论语》外译本是读者了解中国传统文化的重要途径之一。西方对《论语》的翻译活动始于利玛窦的拉丁语版《四书》,距今已有400多年历史。最早的英译本则于1809年面世,由英国传教士马殊曼(Joshua Marshman)在印度翻译并出版。此后,众多中外译家纷纷加入《论语》的英译和译本研究行列。1861年,由英国汉学家理雅各完成的第一部英语《论语》全译本得以出版。该译本也是众多西方英译本中影响力最大的。理雅各的《四书》和《五经》英译本至今被认为是中国经典的标准译本,成为后译者无法逾越的高峰(王东波,2008:120)。1898年,辜鸿铭的《论语》英译本在上海出版,开创了国人翻译《论语》的先河。其翻译具有西化的语言特色,因而在西方受到欢迎。

目前,《论语》英文全译本已多达30个。新译本的不断涌现也同样引发了学界对《论语》译本的研究兴趣和热情。在译本研究方面,国外《论语》译本研究主要以译本序言中的评述、书评和学术论文的形式出现(王琰,2010:71)。国内相关方面的研究始于20世纪90年代,主要包括译本研究、译者研究、翻译传播史研究和关键词翻译的研究等。例如,王东波(2008:120)探讨了《论语》英译的缘起和翻译历史,并通过案例分析了理雅各、辜鸿铭和安乐哲英译本的差异。王琰(2010)分析了国内外《论语》英译研究的差异,并指出不足之处和空白点。黄勇(2014)利用语料库工具,参照对比理雅各和辜鸿铭译本,从词频和平均词长等方面对亚瑟·韦利《论语》译本的用词风格进行研究。然而,目前尚未有学者利用语料库方法探讨理雅各和辜鸿铭这两个极具代表性英译本的翻译风格异同。因此,本研究拟利用语料库工具WordSmith 4.0 对《论语》理雅各和辜鸿铭英译本进行量化对比分析,进而考察它们翻译风格的异同。

1 语料库与翻译风格研究

Baker是开创基于语料库的译文风格研究历史先河的学者,她认为译文风格是译者“留在文本中的一系列语言和非语言的个性特征”(Baker, 2000:245)。由于译者文化背景、翻译目的、翻译策略和语言水平等方面的差异,不同译本的翻译风格也不尽相同。Hermans(1996:23) 认为译文的字里行间存在除源语文本作者之外的“其他的声音” (译者的声音)。在译文风格研究方面,传统的定性分析方法不能对篇幅较大的译本的风格进行客观和全面的研究。在这种情况下,最为便捷、有效的方法就是借助语料库和科学化的文本分析途径,借助客观的定量统计,并从实证的角度加以阐释(肖维青,2009:260)。

Mona Baker(2000) 利用翻译英语语料库(TEC)的语料对比分析了英国翻译家 Peter Bush 和 Peter Clark 的翻译风格,从而拉开了基于语料库的译文风格研究序幕。此后,越来越多国内外学者相继进行相关研究。刘泽权等(2011)利用语料库工具考察分析了《红楼梦》4个英译本的翻译风格差异。蔡永贵(2015:70)利用语料库语言学手段,从词汇、句子和语篇三个层面对《诗经》两个英译本的翻译风格进行对比分析。

利用语料库手段进行翻译风格研究可以克服传统经验式和内省式研究的主观性和片面性。这种新型的翻译风格研究方法能对译本进行更为客观和全面的对比研究。

2 语料的建立和研究方法

本研究选用的语料为海南出版社1996年出版的《辜鸿铭文集(下)》内收录的《论语》英译本和华东师范大学出版社2011年出版的《中国经典》(理雅各译著)内收录的《论语》英译本。本研究所用的语料库检索工具是WordSmith 4.0。根据研究需要,对译文进行了词性赋码,并在Readability-Score.Com网页上对译本进行语篇可读性和被动语态使用频数检测。本研究拟通过自建语料库从词汇、句子和语篇三个层面对比《论语》理雅各英译本(以下简称为理译)和辜鸿铭英译本(以下简称为辜译),考察分析两个英译本的翻译风格异同和成因。

3 语料的讨论与分析

3.1 词汇层面

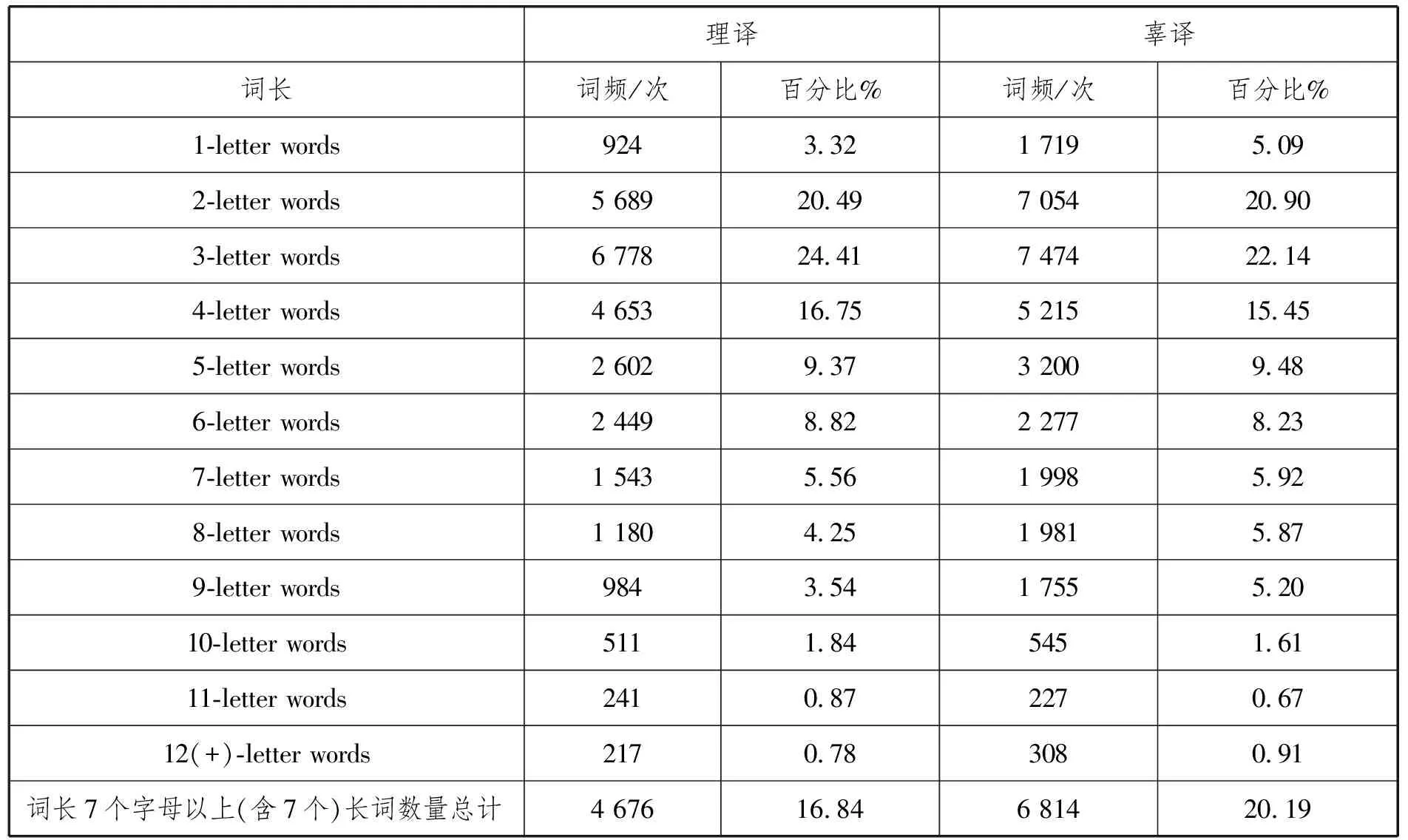

3.1.1 类符/形符比(TTR)

类符( type)指的是语料库中不同单词的数量,而形符( token) 指的是语料库的总词数。类符形符比 (TTR) 就是类符和形符之间的比率。单纯的类符数和形符数不能反映文本的本质特征,但两者的比率在一定程度上反映了文本的某种本质特征,即用词的变化性(杨惠中,2002)。比值越高,说明语料使用的词汇越灵活丰富。但是,TTR无法科学反映大小不同文本的用词丰富程度。标准化类符形符比(STTR)则是按一定长度(通常是1 000词)分批计算文本的类符形符比,然后算出平均值。因此,对于字数超过1 000的文本,学界一般使用标准化TTR来衡量其词汇使用的变化情况,以便减少虚词词频过高所导致的误差。表1是通过WordSmith 统计的两个译本的标准化TTR情况:

表1

据笔者统计,《论语》原文由1 479句子组成,共计15 900字。上表统计数据显示,理译和辜译的篇幅都比原文大,符合翻译文本趋向明晰化的特征。虽然辜译的篇幅比理译多6 000字左右,类符数也比理译高出一百多,但其标准化类符形符比却低于理译。这说明,理译词汇变化更为丰富,译本可读性也更高。例如,理雅各和辜鸿铭分别把“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?”这一句译成“Is it not pleasant to learn with a constant perseverance and application? Is it not delightful to have friends coming from distant quarters?” 和 “It is indeed a pleasure to acquire knowledge and, as you go on acquiring, to put into practice what you have acquired. A greater pleasure still it is when friends of congenial minds come from afar to seek you because of your attainments.” 在上述译例中,理译的类符数为23,但其类符形符比高达82.6%。辜译的类符数为43,其类符形符比为76.7%。究其原因,主要是因为理雅各更加注重用词的灵活丰富性,避免用词的重复。在上文例子中,理雅各分别使用“pleasant”和“delightful”来翻译“乐”字,而辜鸿铭则两次使用“pleasure”。为了让西方读者更好地理解《论语》所传达的思想,辜鸿铭在自己理解的基础上增加了一些原文没有的内容,如上文的“because of your attainments”,这也就导致其翻译篇幅比理译要大。

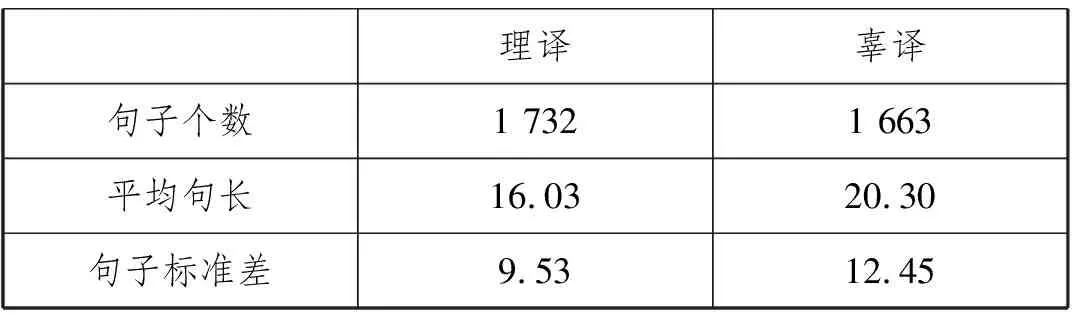

3.1.2 词汇密度

词汇密度就是实词在文本总词数中所占的百分比。胡壮麟(2002:60)认为英语中的实词主要包括动词、名词、形容词和副词,而虚词主要包括连词、介词、冠词和代词。实词的意义更为稳定,能传达更多信息,而虚词一般起语法和文本的连接作用。词汇密度的高低能够说明文本信息量的大小和难易程度。一个文本的词汇密度越高,说明实词与总词数之间的比值越大,文本所承载的信息量也就越大,文本的阅读难度也就越高。词汇密度还是衡量语体正式程度的一个指标。词汇密度越高,说明语体越正式。Ure (1971)和 Halliday(1985)分别提出不同的计算词汇密度的方式。相较而言,应用更为广泛的是Ure计算公式,即词汇密度 = 实词数 / 总词数 × 100%。本研究参照胡壮麟的词性分类方法和Ure (1971) 提出的词汇密度计算公式, 利用WordSmith对《论语》两个译本的实词数量和词汇密度进行统计,结果如下:

表2

Laviosa (1998)的研究发现英语译语文本的词汇密度(52.87%)比英语源语文本的词汇密度(54.95%)要低一些。上表统计数据显示,理译的词汇密度与英语源语的词汇密度极度吻合,这与理雅各的英语母语身份不无关系。辜译的词汇密度较低,符合译语文本的语言特征。辜译的词汇密度低于理译,说明其阅读难度低于理译,文体不如理译正式。这与上文类符形符比的考察结果不谋而合。理译总词数比辜译少了6 000个,但实词的数量却相差不到2 000个,这说明理雅各在翻译中更注重顺应《论语》原文言简意赅的特点,力求以尽可能简单的语句翻译原文的内容,尽量避免增加不必要的信息和虚词。辜鸿铭追求流畅地道的译文,增加了较多功能词。例如:

原文:子游曰:“事君数,斯辱矣;朋友数,斯疏矣。”

理译:Tsze-yu said, “In serving a prince, frequent remonstrances lead to disgrace. Between friends, frequent reproofs make the friendship distant.”

辜译:A disciple of Confucius remarked, “In the service of your prince, if you keep constantly pointing out his errors it will lead to your disgrace; if you act in the same way to your friends it will estrange them.”

从上文译例不难看出,理雅各的译文非常简洁地传达了原文所表达的意思,并没有过多使用虚词;而辜鸿铭则增加了大量的虚词,降低了译文的阅读难度。

3.1.3 平均词长

平均词长指的是文本所有单词的平均长度。平均词长能够反映文本词汇的复杂程度。平均词长越长,说明文本中使用的长词越多。普通文本的平均词长大约为四个字母,低于四个说明文本用词相对简单,远高于四个则说明文本用词较为复杂。根据 WordSmith 的统计,理译的平均词长为4.27个,辜译的平均词长为4.33个。这表明两个译本的平均词长非常接近,总体用词难度没有太大区别。

WordSmith软件能够快速统计出各长度词出现的次数。若两个文本的长短不一,则各长度词出现的频数不具可比性。为了客观地比较两个译本各长度词的使用情况,本研究分别计算出各长度词出现频数与文本总词数之间的比值,结果如下:

表3

上表统计数据显示,三个字母的单词在两个译本中出现的频率最高,分别占总词数的24.41%和22.14%;两个译本近80%的词汇都是由2~6个字母组成的简单词汇构成。这说明两个译本用词都有口语化倾向,符合《论语》语录体散文的文本特征。尽管两个译本的词长特征较为相似,但在7个字母(含7个)以上的长词使用频率上,两个译本存在一定的差异。许译的长词使用频率为16.84%,低于辜译的20.19%。

从平均词长和长词使用频率看,理译的词汇阅读难度低于辜译本。这说明为了还原《论语》口语化的特征,理雅各在翻译时倾向于使用较为简单的词汇。而辜鸿铭更倾向于使用学术性较强的长词。例如:

原文:子曰:“笃信好学,守死善道。危邦不人,乱邦不居。

理译:The Master said, “With sincere faith he unites the love of learning; holding firm to death, he is perfecting the excellence of his course. Such an one will not enter a tottering state, nor dwell in a disorganized one.”

辜译:Confucius remarked, “A man who is scrupulously truthful, cultured and steadfast to he death in the path of honesty, such a man should not serve in a country where the government is in a state of revolution nor live in a country where the government is in an actual state of anarchy.

上文例句中,辜译使用了“remark”“scrupulously”“truthful”和“steadfast”等语体比较正式的长词,而理译的措辞则相对更简洁些。

3.1.4 关键词的翻译

“仁”和“礼”是儒家思想的核心,在《论语》中得到充分的体现。经统计,在《论语》原文中,“仁”和“礼”字分别出现了109次和74次。理雅各分别把“仁”和“礼”译为“virtue”(107次)(括号内的数值为该次在译文中出现的次数,下同)和“propriety”(54次)。辜鸿铭把“仁”译为“moral life”(28次)或“moral character”(43次)等,把“礼”译为“art/arts”(47次)、“propriety”(四次)、“courtesy and good manners”(三次)、“courteous”(两次)和“correct forms”(两次)等。可见,辜鸿铭在翻译这两个核心概念词时,没有注意用词的一致性和连贯性。这会给读者带来理解障碍,甚至导致理解混乱或偏差。理雅各的用词则更加连贯一致,有助于读者的理解。

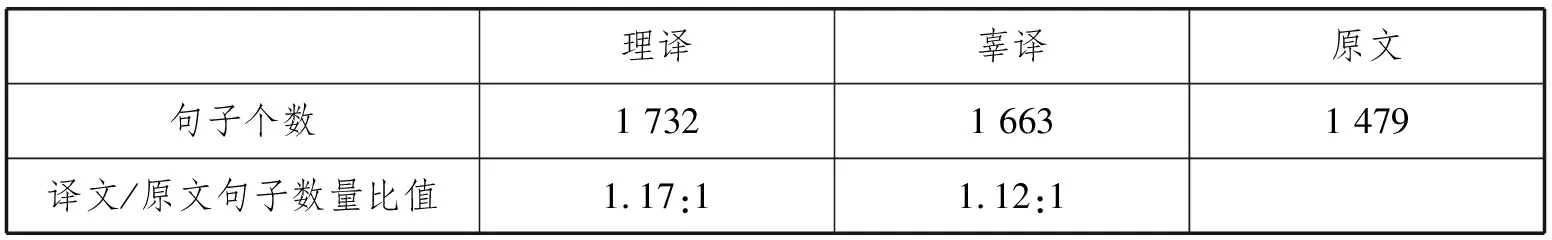

3.2 句子层面

3.2.1 平均句长

平均句长就是文本中所有句子的平均长度。就整个语料库而言,句子的长短在一定程度上反映了句子的复杂程度(杨惠中,2002:135)。一般而言,平均句长越长,文本的句法结构就越复杂,句子的理解难度越高。Butler(1985:121)曾按长度把句子分为三类: 短句( 1~9个词)、中等长度句( 10~25个词)和长句( 25个词以上)。两个译本的句子信息统计结果如下:

表4

上表数据显示,理译和辜译的平均句长分别为 16.03 和 20.30个单词。两译本均较多使用中等长度句子,有助于读者的理解。独立样本 t 检验结果表明,理译和辜译在平均句长及句子标准差上具有显著性差异(t = 11.25,p < 0.01)。理译的平均句长及句子标准差均低于辜译,说明理译的整体句法结构不如辜译复杂,句长变化幅度也较小。Laviosa(1998:8))的研究发现,英语源语文本的平均句长为15.62个单词,而英语译语文本的平均句长为24.09个单词,从而得出源语文本的平均句长明显低于译语文本平均句长的结论。理译的平均句长与Laviosa研究发现的英语源语文本平均句长基本一致,说明理雅各的母语优势在翻译中得到充分发挥,其译文句法模式更符合地道的英语表达。辜译的平均句长和句子标准差都较高,说明辜译更多使用复杂长句,句子长短变化更大。为了追求流畅地道的译文,辜鸿铭在翻译过程中采用了显化策略,通过添加修饰语、明确原文隐含意义、解释等手段提高译文的明晰程度。

3.2.2 原文/译文句子数量比值

利用语料库检索工具对原文和译文句子数量进行统计,结果如下:

表5

统计数据显示,虽然理译的总词数比辜译少6 000,但译文与原文句子数量比值比辜译稍高,说明理译的句子数量更多,句法结构更加简洁、松散。理雅各翻译《论语》的目的是帮助来华传教士了解中国传统文化,使传教工作更加顺利而有效(何立芳,2011:90)。为了让传教士们更好地理解《论语》所表达的思想内涵,理雅各更倾向于使用简单的短句。

3.3 语篇层面

3.3.1 文本正式化程度

3.3.1.1 名词化现象

名词化是指通过添加词缀或转化等方式把其他某个词类转化为名词的语法过程。名词化现象是英语语言中一种极为常见的现象,同时也是英语正式语体的一个显著特征。译本的名词化现象可以从一个侧面反映出译者的文体风格。王晋军(2003)通过对五种不同类型文本名词化现象的统计对比,发现名词化现象出现的频率与文本的正式程度成正比。

英语名词化的形式很多,如后缀派生法和零位派生法。Biber et al(2000:322曾通过四个后缀形式(-tion,-ness,-ism,-ity)研究新闻和学术文体、小说和对话的名词化现象。鉴于后缀派生法的代表性和统计便捷性,本研究仅就几个常见的由后缀派生法生成的名词化形式进行统计分析,包括-ment;-tion;-ity;-ness;-sion。 本文利用 Wordsmith 工具的Concord 功能上述五个后缀进行检索,并人工剔除不符合要求的检索结果(如“garment” “business”和 “quantity”等词虽然词尾相同,但它们并不是通过后缀派生法生成的名词化形式),结果如下:

表6

由上表数据可知,两个译本都存在明显的名词化特征。两个译本中出现的名词化词汇包括 employment、 regulation、 separation、 discussion、 timidity、 simplicity、 uniformity、 faithfulness、 uprightness 等。理译的名词化比例比辜译的高,说明理译的文体风格更正式。这一结论与上文词汇密度对比所得的结果不谋而合。

3.3.1.2 被动语态的使用

汉英两种语言在主动和被动两种语态的使用方面存在较大的差异。在汉语中,“被”字式往往用来表达对主语而言不如意甚至不幸的事,故曾被称为“不幸语态”。汉语当中往往避免使用“被”字,在行文中多选择从主动角度表达其被动含义的词语。相反,被动语态在英语中使用频率很高,尤其是在比较正式的文体当中,比如科技文体、政府公文和新闻报道。人们使用被动语态往往是为了表达客观性、正规性、中立性和礼貌等。被动语态的使用频率可以从侧面反映文本的正式程度。一般而言,被动语态使用越频繁,代表文体越正式。

通过在Readability-Score.Com网页提供的免费统计发现,理译和辜译出现的被动语态频数分别为387次和326次。说明两个译本都使用了大量的被动语态,符合英语广泛使用被动语态的特点。理译的被动语态使用频率高于辜译,再次验证了理译文体更加证实这一结论。如:

原文:子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”

理译:The Master replied, “That parents, when alive, be served according to propriety; that, when dead, they should be buried according to propriety; and that they should be sacrificed to according to propriety.”

辜译:“I meant,” replied Confucius, “when his parents are living, a good son should do his duties to them according to the usage prescribed by propriety; when they are dead, he should bury them and honour their memory according to the rites prescribed by propriety.”

在上文译例中,为了使主句的主语和从句的主语保持一致, 理雅各三次使用了被动语态。辜鸿铭则通过变换主语的方式替代被动语态。相较而言,理译言简意赅、明确连贯、书面语趋向明显,而辜译行文流畅、通俗易懂、口语趋向明显。

3.3.2 衔接手段对比

语篇的衔接和连贯是语篇研究的两个核心概念。衔接体现语篇的表层结构关系,是语篇的有形网络。语义连贯体现语篇深层内容上的连接,是语篇的无形网络。Halliday & Hasan(1976:7)把衔接定义为“存在于语篇中并使之成为语篇的意义间的联系”。他们认为衔接包括语法衔接(grammatical cohesion)和词汇衔接(lexical cohesion)两类。语法衔接又包括指称(reference)、省略(ellipsis)、替代(substitution)和连接成分(conjunction),而词汇衔接包括重复(repetition)和搭配(colocation)。Halliday & Hasan(1985:94)认为衔接是建筑连贯大厦的基石。可见,衔接对语篇的连贯起着尤为重要的作用。

英汉两种语言的显著差异之一是汉语重意合而英语重形合。因此,英语的语篇衔接更多是依靠添加衔接词来实现,而汉语的语篇衔接更多依靠语序和隐含的语义联系来实现中。在汉英翻译过程中,恰当添加衔接词可以有效提高译文质量。研究英译本翻译风格的一个独特角度就是对译文衔接手段使用的分析。由于篇幅有限,本文仅从人称指称和连词两个方面考察两个译本的衔接手段使用情况。

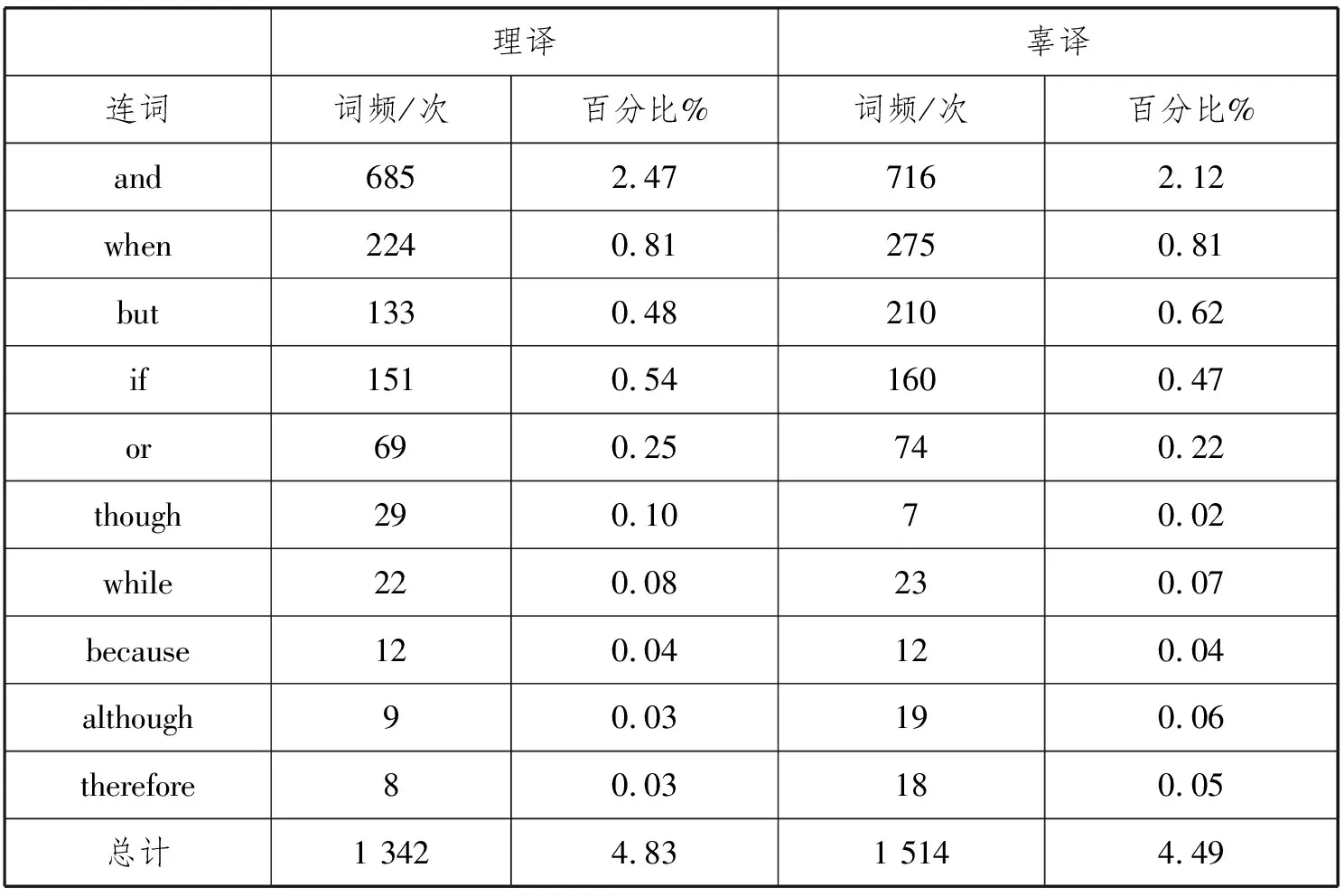

3.3. 2.1连词对比

相比白话文,文言文的意合程度更高,在构句上连接词通常隐化。英语不论是词语、短语还是分句之间的衔接都需要通过连词来实现。因此,在进行汉英翻译时,通常需要增加and、though、while、if、therefore等连词以明示原文隐含的逻辑关系。本文利用WordSmith 软件中的 WordList 功能,对两个译本中出现频数最高的十个连词进行了统计,结果如下:

表7

从上表数据不难看出,两个译本在连词的整体使用上基本没有区别,使用频率最高的前十个连词总频数都占总词数的4.5%左右。 这说明两个译本都比较注重通过添加连词的方式将原文隐含的逻辑关系明示出来,语篇连贯通顺。例如:

原文:子曰:“父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣。”

理译:The Master said, “While a man’s father is alive, look at the bent of his will; when his father is dead, look at his conduct. If for three years he does not alter from the way of his father, he may be called filial.”

辜译:Confucius remarked, “When a man’s father is living the son should have regard to what his father would have him do; when the father is dead, to what his father has done. A son who for three years after his father’s death does not in his own life change his father’s principles, may be said to be a good son.”

从上文例句中可看出,《论语》原文并没有使用连词,但理雅各和辜鸿铭都根据英语的表达习惯通过添加连词的方式把原文隐含的逻辑关系明示出来。相较而言,理雅各增加的连词更为灵活多变,其译文也更为简洁流畅。

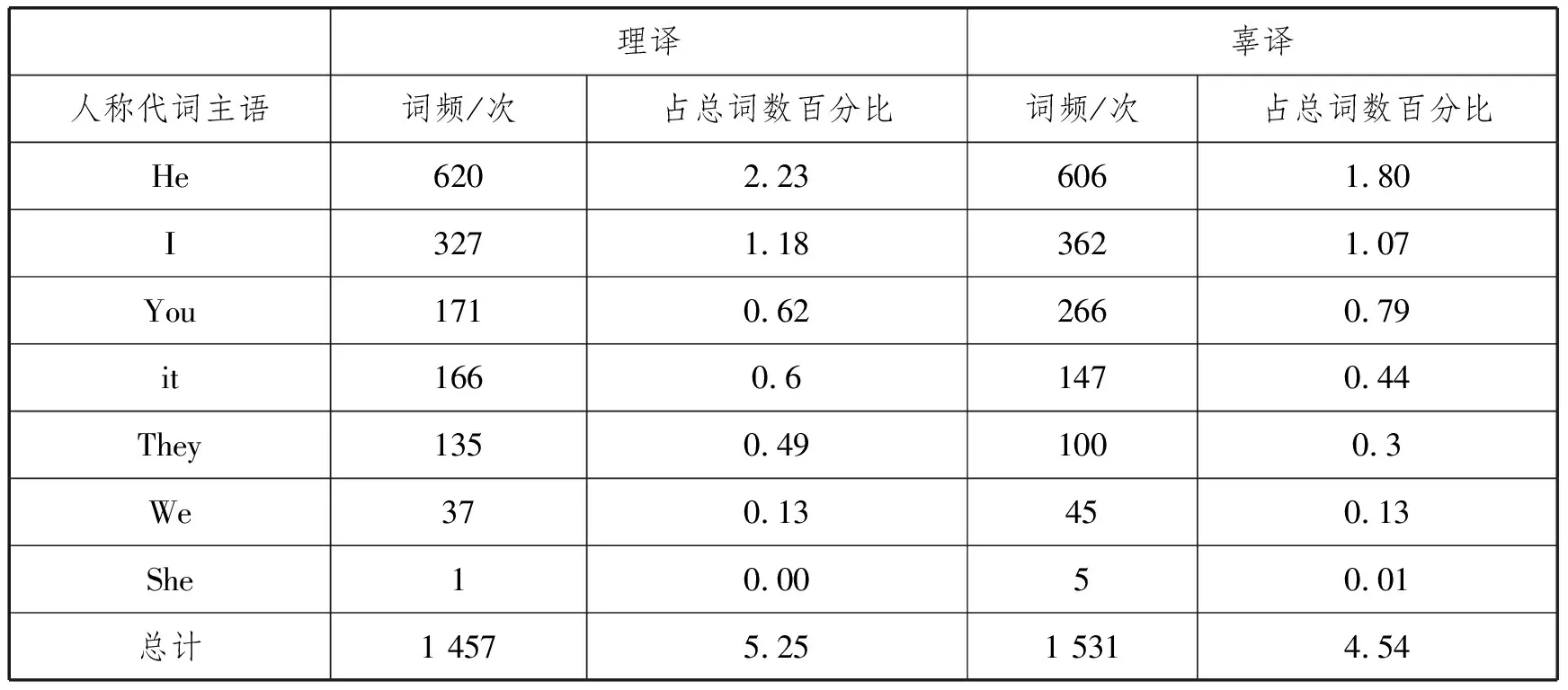

3.3.2.2 人称代词主语对比

英汉语言的显著差异之一是英语是主语突出型语言而汉语是话题优先型语言。除了祈使句和省略句之外,英语句子都需有主语。然而,汉语中有很多句子是没有主语的。汉语常规的指代方式主要以“名词复现”和“零代词”为主,显性人称代词的使用频率一般比较低(王克非 等,2010:17)。因此,在汉英翻译过程中,译者通常会增加人称代词以符合英语语言习惯。本研究利用Wordlist 的Concord 功能对两个译本中出现的人称代词主语进行了检索,并人工剔除you 和it的宾格形式,结果如下:

表8

意合程度较高的古代汉语在构句上主语通常隐化,它的施动者是通过语境和逻辑关系进行推断(王力,2002:123)。因此,英译古汉语文本时,往往需要添加人称代词主语。由上表可知,两个译本都添加了大量的人称代词主语,且两个译本中人称代词主语的使用特点极其一致。使用频率最高的前三位均分别为“he”“I”“you”,而使用频率最低的均是“she”。这与《论语》中谈及女性的话语极少不无关系。例如,在上文所列举的“子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”这一例子中,两位译者都使用了人称代词主语将原文隐去的主语翻译出来,符合英语主语突出的语言特点。

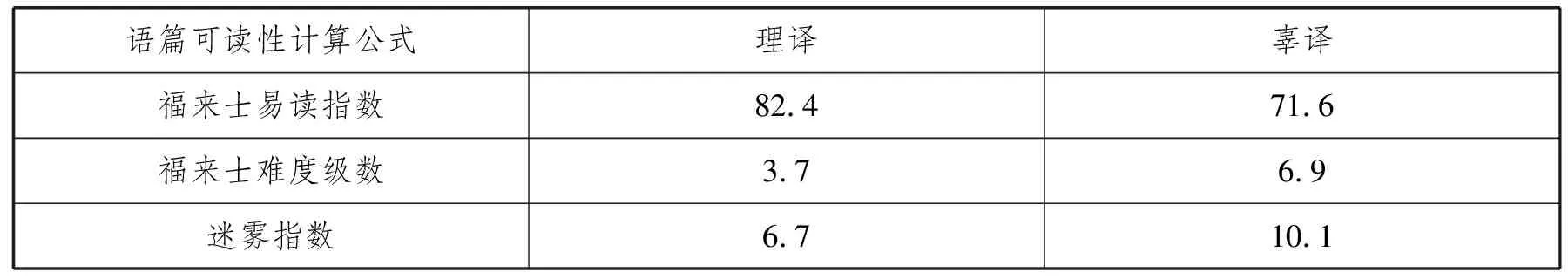

3.3.2.3 语篇可读性与难度

语篇可读性始于20世纪20年代,指的是语篇的阅读难易程度。语篇可读性是衡量译文的重要指标之一,可以在宏观层面上检验译文是否呈现简化趋势。常用的语篇可读性的计算公式有三种:福来士易读指数(Flesch-Kincaid Reading Ease)、福来士难度级数(Flesch-Kincaid Grade Level)、迷雾指数(Gunning-Fog Index)。 福来士易读指数按百分制评定语篇的阅读难度,分值越高说明语篇越容易理解。65是一般难度英语的分值,说明文本的平均句长为15到20个单词,平均词长为两个音节。福来士难度级数的测量基于美国学校年级等级,如7.0表示七年级学生能看懂的语篇,一般7.8到8.0之间属于正常水平。迷雾指数常用来测算读者需要具备多少年的正规教育才能轻松读懂一篇文章。迷雾指数为6代表文章阅读难度不高,读者只需接受六年教育便可轻松读懂。指数越高代表阅读难度越高。将两个译文上传到Readability-Score.Com进行相关的可读性检测,结果如下:

表9

上表数据显示,三种可读性计算公式都得出一致的结论:两个译本的阅读难度均低于英语普通文本的阅读难度。这说明两个译本都有简化趋势。相较而言,理译比辜译更为简单易懂,更具可读性。

4 结语

本研究借助语料库工具,从词汇、句子和语篇三个层面对《论语》两个英译本的译者风格标记进行了量化研究。通过对比研究可以发现两个译本行文都很地道流畅,且存在不少相同之处,例如:两个译本的篇幅和句子个数都超过原文;两个译本的被动语态使用频数和名词化现象都比较显著;两位译者都注重通过添加连词和人称代词主语等方式加强译文的连贯性;两个译本的阅读难度都不高。这些共同之处说明两个译本都符合翻译文本趋向明晰化和简化的特征。地道流畅的译文从侧面验证了辜鸿铭的英文造诣之高及理雅各的英语母语优势。当然,两个译本也存在一定的差异,例如:理译的篇幅比辜译短,但其STTR和词汇密度却比辜译高,说明其用词丰富程度和译本可读性胜过理译。理译的平均词长和长词使用频率比辜译低,说明理雅各倾向于使用简单的词汇。理译核心概念词的翻译前后一致,有助于降低译文阅读难度。理译的平均句长比辜译低,说明理译的阅读难度较低。语篇可读性检测结果也证明了理译的阅读难度较低。辜鸿铭虽然通过增加大量虚词而降低文本阅读难度,但其译本词汇和句法使用明显比理译要复杂一些,因此其译本整体阅读难度要比理译高。究其原因,主要是因为辜鸿铭(1996:346)是“按照一个受过教育的英国人表达同样思想的方式,来翻译孔子和他弟子的谈话”,其翻译目的在于使西方读者读过该译文后“能引起对中国人现有成见的反思,不仅修正谬见,而且改变对于中国无论是个人、还是国际交往的态度” 。在名词化现象和被动语态使用方面,理译使用的频数高于辜译,说明理译的文体更为正式。相较而言,理译用词简洁而丰富、表达地道、平均句长较短、句子简洁流畅、语篇连贯、篇幅较短、阅读难度较低、能够很好地再现原文的语体特征和思想内涵,可读性更高。这与其为传教士了解中国文化而翻译这一目的不无关系。