基于路段流量均衡控制的节点拥堵治理研究

——以重庆市为例

2018-11-06安萌,祝烨,杨强,张雯

安 萌, 祝 烨, 杨 强, 张 雯

(1.东南大学 交通学院, 南京 210096; 2.现代城市交通技术江苏高校协同创新中心, 南京 210096;3.重庆市市政设计研究院, 重庆 400020)

0 引言

重庆市作为自由式路网格局发展的城市典范,一直受到专家和学者的关注. 随着重庆市城市和经济的发展,城市交通基础设施建设已全面展开,城市路网格局不断完善,组团式的城市空间结构和内涵也不断更新. 但是,城市快速发展而引发的机动车爆发式增长也为城市交通发展带来了巨大的挑战和压力,机动化出行的增加加剧了城市道路的拥堵,而重庆市自由式路网结构存在的部分缺陷也加剧了拥堵的产生[1],如地形地势的原因导致周边路网极其不完善,小片区内路网密度严重偏低,路网连通度严重不足,难以形成像平原城市一样的网格状路网,路网结构的缺失导致部分路段易形成长达几公里的长直道路,路段难以与周边次支道路连通,难以形成交通网络微循环,导致交通流无法均衡分布在道路网络上,易形成重庆路网结构影响下特有的节点型拥堵.

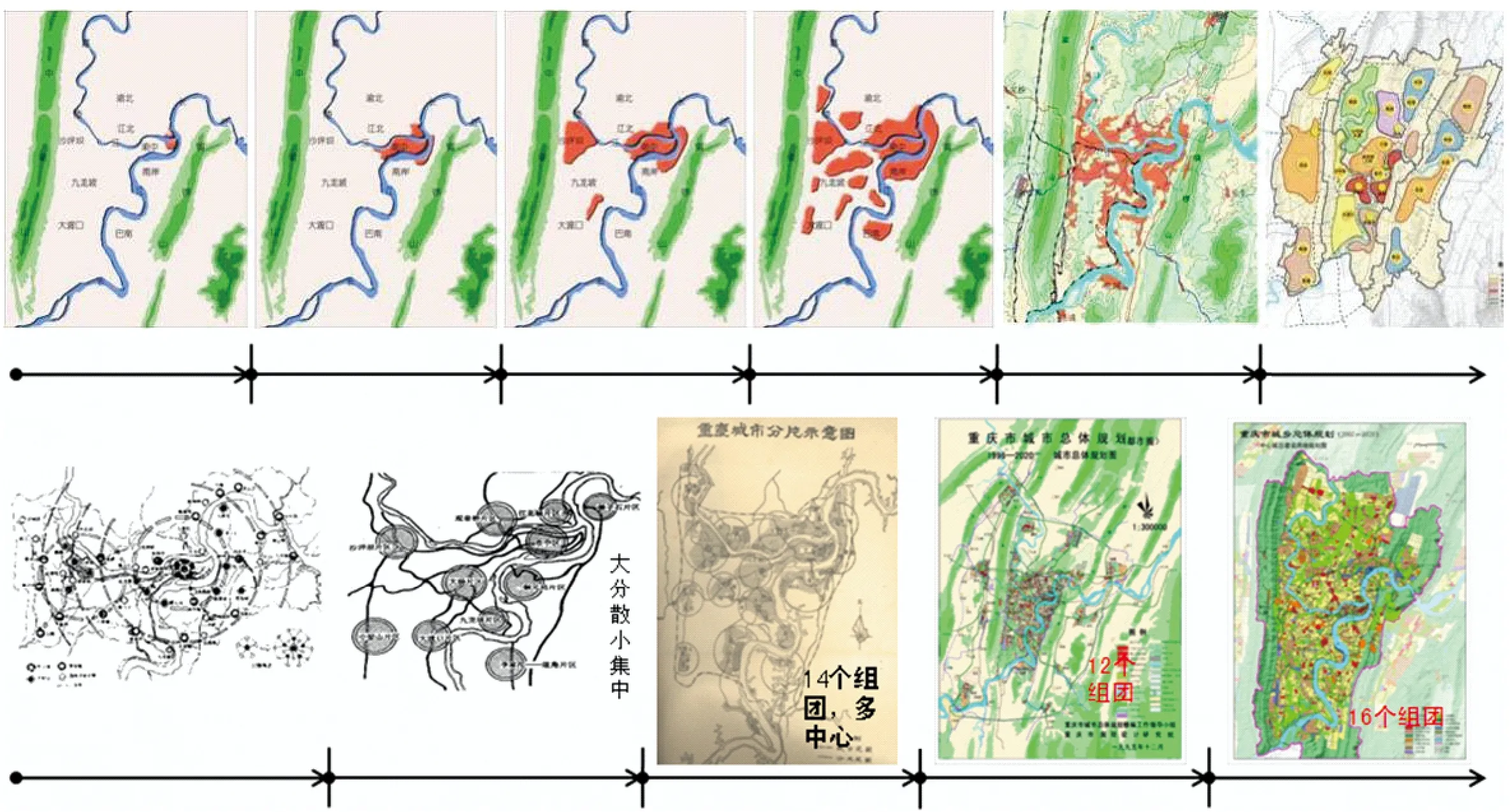

图1 重庆市城市用地及路网发展脉络

翟长旭[2]等学者通过对重庆市组团城市功能和形态的演变进行分析,重点从城市规划阶段围绕城市土地利用与交通的协调发展、城市复合走廊通道的规划控制、公共交通优先发展的落实以及轨道交通站点TOD理念的实施等方面为重庆市制定了一系列缓堵策略;胡智勇[3]等学者重点从引导重庆市交通出行模式方面提出三大缓堵对策,一是明确重庆市公共交通为主的发展模式,二是通过公交路权优先、公交基础设施建设、公交线网优化等方面切实落实公交优先发展战略,三是加强机动车管理引导合理使用;朱军功等[4]通过对重庆市交通拥堵的表象原因和深层次原因进行逐一剖析,并从近期的交通工程改造、交通组织措施和远期的政策调控、规划引导措施提出重庆市缓堵的重点策略. 本文以重庆市主城区为例,结合主城区道路系统特征和运行规律,重点针对重庆市自身路网结构特点而引发的节点型拥堵进行缓解策略研究,整体思路基于路段流量均衡的策略,通过对连通度不足的路段进行协调控制,借助行人过街和调头车道设置等为手段合理科学地控制长路段上交通流量的时空分布,系统上调配路段流量的到达率,实现缓解重要交通节点拥堵的目的.

1 重庆市道路结构特征分析

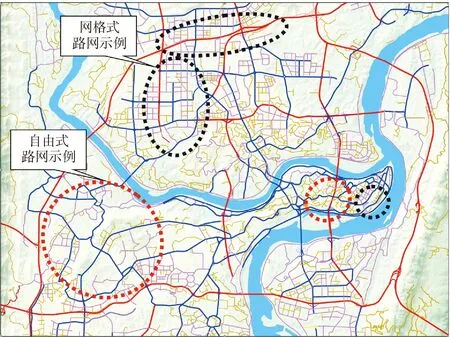

1.1 山水阻隔、地形高差大,路网整体呈自由式分布

重庆市主城区四面环山、江水回绕,长江、嘉陵江穿城而过,依山傍水的自然环境使主城区以“江城”“山城”著称,是世界上最大的内陆山水城市. 独特的地形地貌也导致典型的组团城市空间形态和高度自由式的路网结构.

重庆主城区于近代逐步形成“大分散、小集中、散点分布”的城市形态. 1980年以后,城市空间发展逐步由“越过两江”向“跨过两山”转变,城市继续保持了“多中心,组团式”的空间形态格局[5].

为适应不断变化的城市规模和空间形态,主城区道路网由最初的渝中半岛向西延伸,再到跨越两江限制向南北拓展,通过内环高速带动横向联系,直到今天的穿越两山、南北突破内环、构建东西向通道,逐渐形成独特的自由式的道路网络.

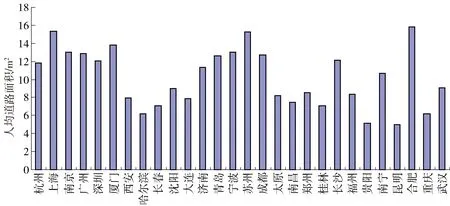

1.2 片区路网密度较低,交通通达性和服务性差

由于城市地形的限制,重庆难以形成高密度的城市交通网络,主城区路网密度低,路网结构不完善,替代道路系统不发达. 根据2012年数据统计[6],主城区现状6.2 m2的人均道路面积和6.0 km/km2的道路网密度指标与直辖市/省会城市相比均处于中下游水平. 路网系统的不发达,导致对两侧地块的服务能力降低,引发大量绕行交通的产生,路网交通压力分布不均衡,交通通达性较差.

图2 人均道路面积指标对比示意图

1.3 路网连通度低,易引发节点型拥堵

重庆市自由式道路常是由于地形起伏变化较大,导致路网没有一定的格式,变化很多,非直线系数较大. 山地城市道路选线时为了降低纵坡,通常结合地形,沿山麓或河岸布置,或者延长道路长度以克服自然高差,道路弯曲无一定的几何图形,导致路网系统中横向联系道路少,断头路多,路网连通度较低,可替代通道少[7]. 交通流都集中在主要通道,通行能力不足的地方极易造成节点型拥堵.

图3 自由式路网连通度低

2 节点拥堵的成因及特征

2.1 节点拥堵成因分析

2.1.1 路网结构不完善导致交通汇流点过于集中

呈前述分析,重庆市道路网络连通度相对平原城市较低,城市地形地貌因素也严重影响次支道路的接入,导致的结果就是重要骨架通道在地形较差区域无法形成正常的平面交叉口,而在地形允许的区位容易接入多条次支通道,导致交通汇流点过于集中在某一区域,容易引发交通拥堵;其次由于两江两山的分割,重庆市跨江桥梁、穿山隧道较多,导致跨江穿山交通都会集中在桥头立交进行转换,也会引发节点型交通拥堵.

2.1.2 节点的疏散能力不匹配导致交通积压

交通节点的重要功能是实现城市交通在方向上的转换,其自身的疏散能力决定了城市交通的运行状况. 交通节点的疏散能力不足是引发节点拥堵的重要因素,因此交叉口渠化、信号灯优先等手段就是通过提升节点疏散能力来缓解交通拥堵的措施. 此类节点拥堵存在于各个城市的交叉口或重要转换节点,而治理思路多从增加转换通道、提升节点能力等供给方面着手.

2.1.3 路段交通达到率过大导致节点转换失灵

交通节点疏散能力不可能是无限大和无限度提升的,从交通需求方面思考,只有当交通节点的到达交通率与疏散能力匹配时,交通运行才能实现平衡. 如果路段交通到达率远远大于节点的疏散能力,就会出现路段畅通,节点交通“堆积”的现象,从交通运行上表现就是交通节点拥堵. 此类节点拥堵主要存在于路网连通度不高的干道上,由于横向道路连接的缺失,导致此类型的干道长达几公里甚至十公里以上没有任何连接道路,车辆在路段上的运行效率过高,一旦遇到交通节点,节点的疏散能力远不及交通的达到率,造成节点处交通拥堵,甚至倒灌回路段,形成大范围的区域拥堵.

结合前述对重庆市路网特征的分析不难看出,这种特征的干路在重庆市路网系统中极为常见,因此本文重点研究的节点拥堵就是指此类节点型拥堵.

2.2 重庆市拥堵节点的特征分析

2.2.1 节点处形成常态化的拥堵

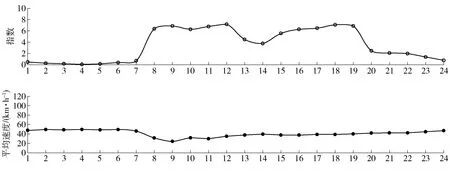

由于路段交通达到率过大导致交通节点处交通流量“积压”,这种现象不止发生在早晚高峰,甚至在平峰时段,只要路段交通流量的“过度”达到,都能引发节点处的拥堵,只是拥堵的时长或状态没有早晚高峰严重,因此节点处的拥堵几乎常态化. 如重庆市渝中区两路口环道节点,由于该节点位于渝中区地形高程较高处,与两侧滨江系统连接不畅,连接道路连通度差. 通过重庆市主城区道路交通运行检测平台统计,2016年9月份两路口节点07:00—20:00的拥堵平均指数在6以上,只有在夜间时不存在交通拥堵现象,如图4所示.

图4 两路口节点拥堵指数及长江一路运行车速全天月均变化图

2.2.2 拥堵节点相连的路段运行车速高

由于路段缺少横向连接道路,同时缺乏路段流量均衡控制,路段的交通运行速度普遍偏高. 如两路口环道连接的长江一路,在达到两路口节点之前长达2 km没有道路衔接,也没有红绿灯控制. 通过平台统计,此路段2016年9月份运行车速全天几乎都能达到40 km/h以上,如图4所示.

3 重庆市实施路段流量均衡控制的意义及措施

3.1 重庆市实施路段流量均衡控制的意义

通过前述分析,可以看出导致节点拥堵的因素不仅是交通节点自身的问题,也存在大量的交通运行管理方面的因素. 由于路段缺乏统筹管理,导致路段交通速度过快,交通畅通无阻,而交通流最终都汇集于交通节点,造成交通节点交通“积压”,从而引发交通节点疏散不畅产生拥堵.

重庆市由于自身的路网结构特征和特有的地形地貌等多方面原因,在重庆市实施路段流量均衡控制可以实现以下3方面的功能和作用.

3.1.1 调控交通流的时空分布,协调内外交通转换

重庆市现阶段在内环内尚未形成标准的快速路系统,外部放射性通道的交通流可以快速进入内部,严重冲击核心区的交通运行. 因此可以通过路段控制手段,利用红绿灯设置控制路段上交通流在时间上和空间上的分布,形成规律的均匀的路段交通流,协调内外交通之间的转换,避免外部交通的冲击.

3.1.2 控制交通到达率,均衡内部交通,避免集中拥堵

在重庆市核心区的内部交通中,由于部分路段交通运行快慢的不协调,导致交通容易在重要节点形成瓶颈. 因此通过路段控制,可以有效的调整路段交通的到达率,协调交通节点的交通到达量和疏散能力,平衡交通节点的供需关系,最终目标都是避免交通流集中“汇聚”在交通节点,避免出现集中拥堵.

3.1.3 可以有效组织车辆调头和行人过街,弥补路网结构的不足

由于重庆市自身的路网结构特征,路网的连通度受到地形高差的影响指标较低. 由于路网结构的不完善,车辆运行难以实现与周边路段的顺畅转换,因此存在大量的调头交通. 例如从黄泥磅到红旗河沟方向,想要进入洋河一路片区的车辆都必须在红旗河沟下面进行调头. 因此可以结合路段控制策略,在路段中设置专用调头信号和车道,有效组织车辆调头,既能实现路段车速的控制又能通过调头实现与周边路网的衔接. 同样道路,在行人需求较大的路段,也可以设置专门的行人过街信号和人行横道,有效组织行人过街.

3.2 路段流量均衡控制实施的主要措施

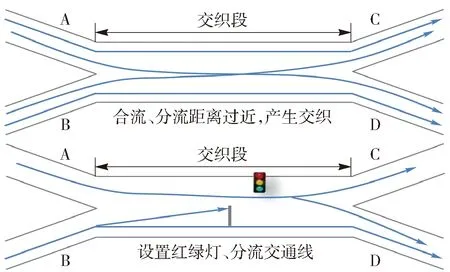

3.2.1 交织段设置红绿灯

表象:交织段是交通流汇集和转换的重要路段,一般会出现两股不同方向车流轨迹线呈Y形的交汇点,不同方向的车流在此合流分流,主要出现在高架桥下道口进入交叉口、环形交叉口、进出隧道口等典型交织段. 当交通量增大,交织路段车辆的穿越间隙会减小,车辆的合流分流变得异常困难,因此会引发多向交织车流的停滞,形成交通节点拥堵.

措施:建议通过在交织段设置红绿灯,控制不同方向交通流进入交织区域的时间和空间权限,梳理不同方向的交通流线,减小交织车流间的冲突. 通过红绿灯的控制,避免交织段交通拥堵.

图5 交织段采取措施前后对比示意图

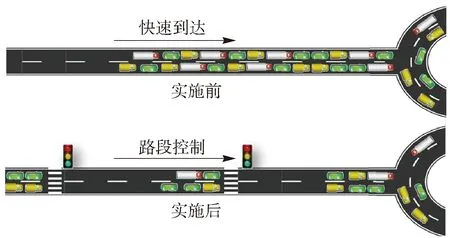

3.2.2 长路段设置红绿灯

表象:重庆由于地形地貌的原因,部分主次支路无法与周边路网进行衔接和转换,导致此部分道路易形成无干扰的长路段. 由于长路段的交通流没有干扰,车流速度过快,交通流在路段上“畅行无阻”,最终只能汇集在交通节点处,容易形成交通“积压”,导致节点拥堵. 从交通拥堵的表象上看,路段不堵,节点处拥堵不堪. 最典型的如:长江一路到两路口环道、滨江路部分交叉口等.

措施:首先建议在长路段严格实施车速控制,建议采用区间限速,控制长路段交通流达到交通节点的速度和时间;其次建议在长路段结合行人过街设施和调头车道的设置,布局设置红绿灯. 通过路段红绿灯的控制,降低区间车速,控制长路段交通流的到达率,避免交通节点拥堵.

图6 长直路段设置红绿灯效果示意图

4 对重庆市节点拥堵治理的实施建议

4.1 长直路段增设红绿灯实施建议

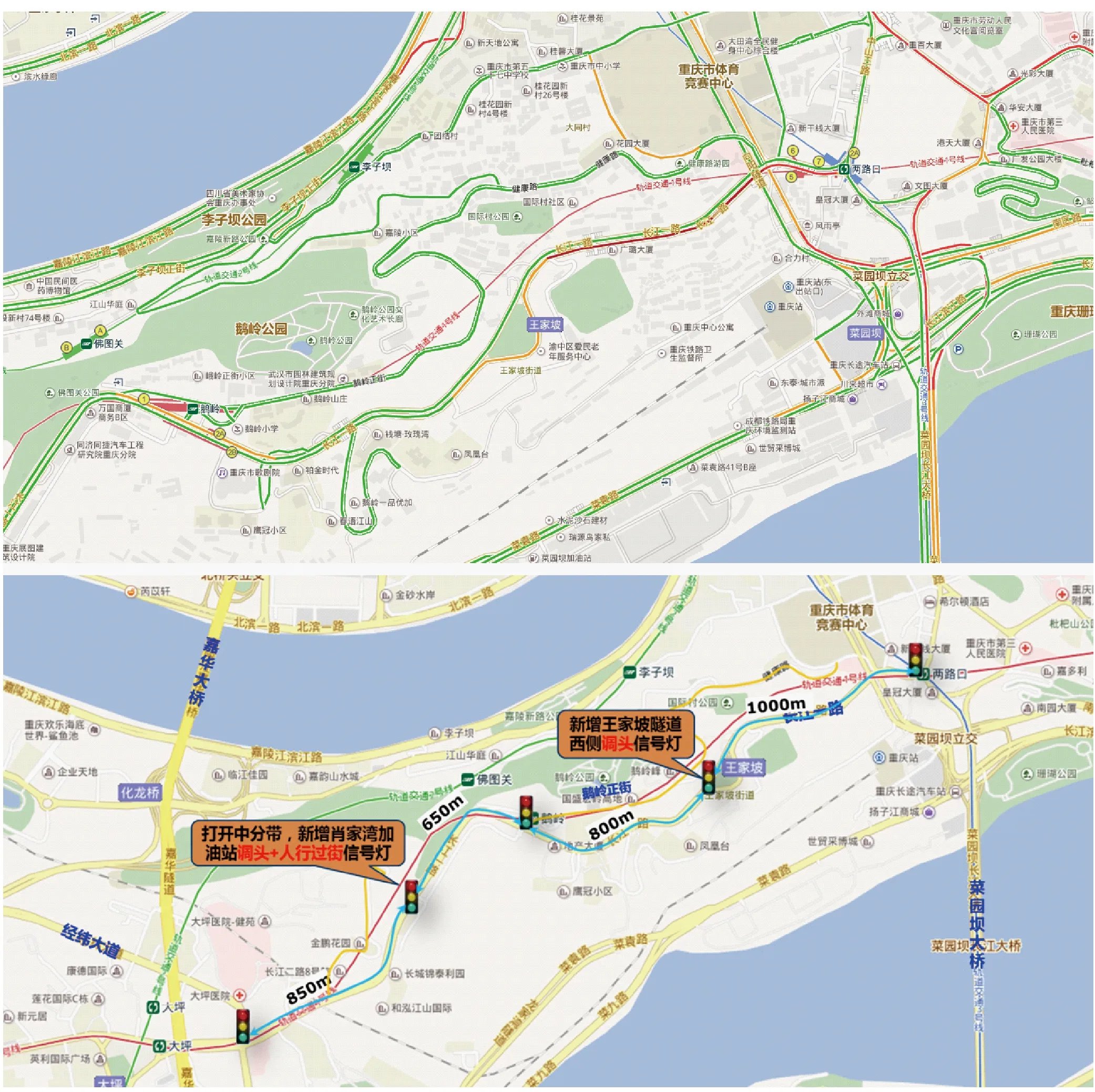

4.1.1 长江一路增设红绿灯

高峰时期大坪方向经长江一路往两路口方向流量较大,达2 280 pcu/h;长江一路(大坪至两路口方向)全线3.5 km,仅设置3处信号灯控制,西段车速较快,全线车速可维持在40 km/h,长江一路车辆运行畅通,而两路口环道为单向4车道,汇集了6个方向车流,交通流积压在两路口环道和邻近环岛出,导致两路口环道疏散不畅,车流量大时会倒灌到各个路段,形成大面积的区域拥堵.

图7 两路口- 长江一路拥堵状况及改善措施示意图

措施:建议长江一路新增2组信号灯,与既有的3组信号灯形成线控,协调均衡控制长江一路到达两路口方向车辆;增设后长江一路信控间距为850 m,有效分散交通流量,缓解两路口环道交通压力[8].

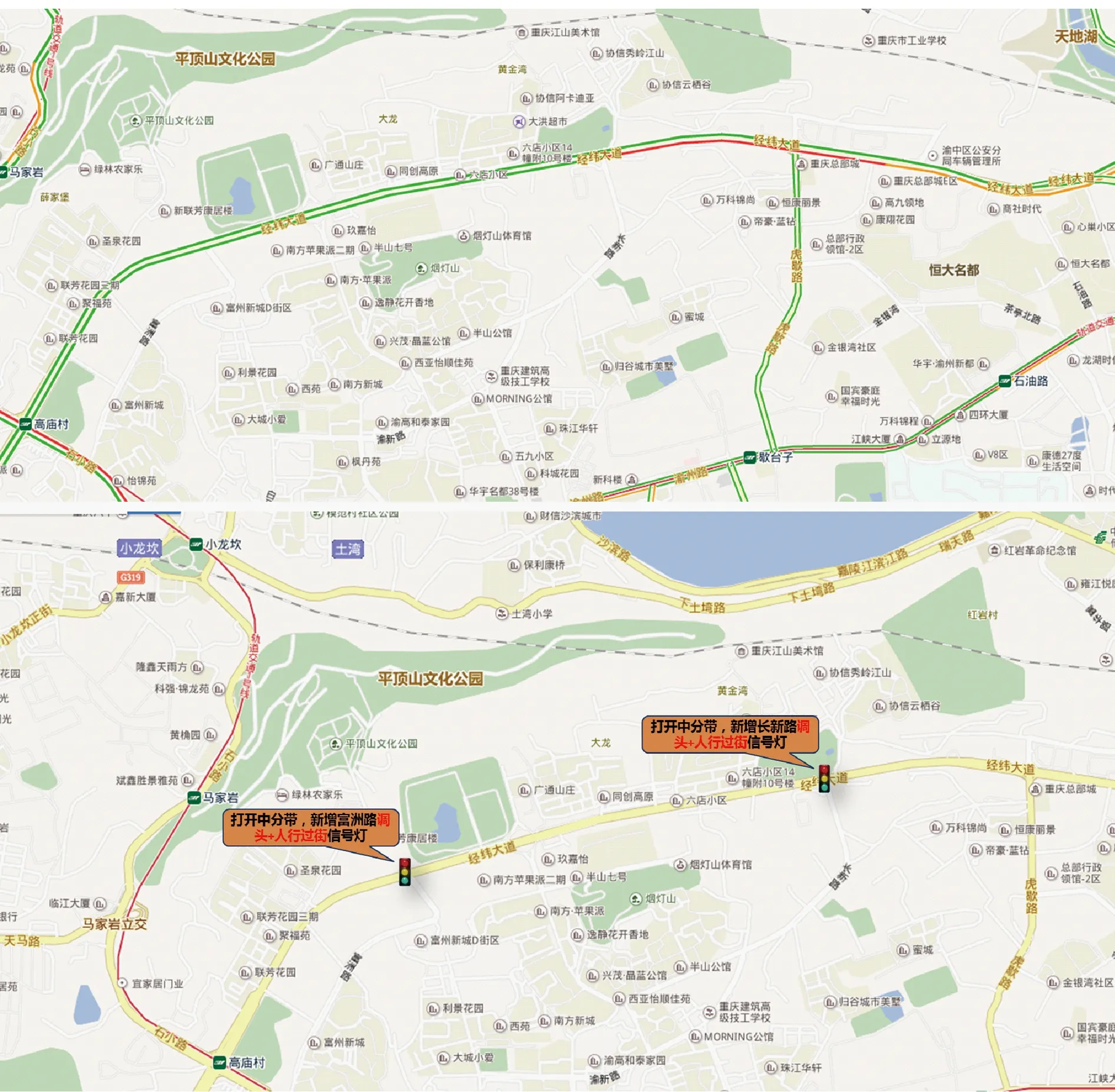

4.1.2 经纬大道增设红绿灯

经纬大道从高庙村至虎头岩上立交距离约为3.5 km,沿线未设置红绿灯,平均车速可达57 km/h,大量交通快速抵达虎头岩立交. 虎头岩立交通过设置红绿灯控制进入嘉华大桥方向交通流,大量车流在此汇聚,形成拥堵点.

措施:建议经纬大道(高庙村至虎头岩上立交段)新增2组信号灯,分别位于富洲路和长新路交叉口,协调均衡控制经纬大道到达虎头岩立交方向车辆;增设后长江一路信控间距为1 km,有效控制路段到达交通流量,缓解虎头岩交通压力.

4.2 专设行人过街红绿灯实施建议

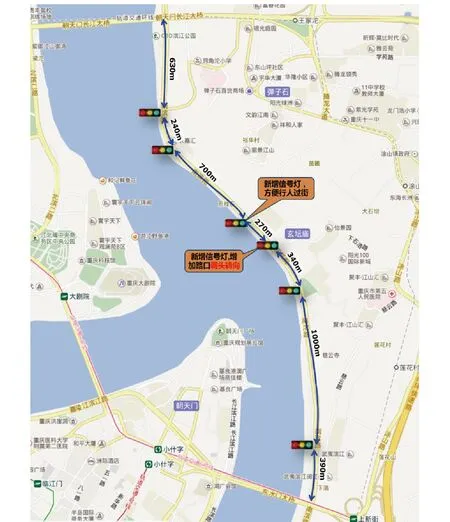

4.2.1 嘉滨路增设红绿灯组织行人过街

嘉滨路从汉渝路至华村立交距离为4.6 km,仅设置两处红绿灯,平均车速可达58 km/h,大量交通快速过境抵达雍江艺庭与重庆天地小区出入口,与其居民出行交通产生交织,导致早高峰拥堵.

措施:建议嘉滨路新增4组信号灯,与既有2组信号灯形成线控,协调均衡控制嘉滨路位于雍江艺庭与重庆天地间分合流的交通量;增设后嘉滨路信控间距为770 m,有效分散交通流量,缓解嘉滨路与江湾路、嘉滨路与临湖路节点交通压力;新增人行过街设施,加强生态游憩功能,提升观赏价值.

4.2.2 南滨路增设红绿灯组织行人过街

处于东水门大桥与朝天门大桥间的南滨路共计3.6 km,路段设置4处红绿灯,其中3个红绿灯间距较大,平均车速可达42 km/h,车速过快,交通量易在节点处积压,形成拥堵.

措施:建议南滨路新增2组信号灯. 新增一组掉头信号灯,协调均衡控制车速,分散交通流量;新增一组信号灯,组织人行过街,增加滨江路趣味性与亲水性.

图8 虎头岩- 经纬大道拥堵状况及改善措施示意图

图9 嘉滨路拥堵状况及改善措施示意图

图10 南滨路新增红绿灯方案示意图