失能程度、长期照料与失能老人的照料效果

2018-11-01梁航

梁 航

(中南财经政法大学公共管理学院,湖北 武汉 430073)

一、引言

随着老龄化趋势的增强,老年人患慢性疾病和失能失智的比例也快速增加。据全国老龄工作委员会办公室发布的《全国城乡失能老年人状况专题研究》统计,截至2010年底,中国城乡部分失能和完全失能老人合计数量约为3300万人,占总体老年人口19%。失能老人面临着年老和失能的双重障碍,迫切需要获得外界的照料和护理,因此长期照料是许多失能老人家庭必须面对的问题。在我国,受“养儿防老”等传统观念的影响,失能老人通常由子女和配偶照料,但是随着失能老人数量的增加、“四二一”家庭规模的增多、经济水平的提高,一些家庭会选择请专门的保姆或者护工照顾失能老人,有的家庭则直接把失能老人安排到养老机构生活,由机构护理人员专门照料。失能老人作为一种弱势群体,有没有得到长期照料,哪些因素影响了失能老人的长期照料,失能程度和长期照料对老人的照料效果有何影响,如何建立和完善符合失能老人的照料体系,整合家庭、社区、机构的照料资源,提升失能老人的生活质量,本文将对这些问题进行讨论和分析。

二、文献综述

目前关于对失能老人的研究,主要集中在失能老人长期照料的内容、方式、影响因素、现状几个方面。在长期照料的内容方面,各国的长期照料基本上都包括日常膳食起居的照料、医疗康复服务以及其他社会服务。在长期照料方式上,学界一般较为公认地将其分为正式照料(社区、机构照料)与非正式照料(家庭照料)两类。正式照料主要指医疗照料机构和专业医护人员提供的照料服务;非正式照料则是指以家庭为主由非专业人员为老人提供的各类照料服务。Agree[1]、黄枫[2]认为正式照料会削弱甚至取代非正式照料,而 Bishop M[3]、苏群等[4]认为正式照料不太可能代替非正式照料在老人照料中的地位。Li[5]指出正式照料系统与非正式照料系统之间是一种伙伴式的责任分担关系与功能互补。在长期照料的影响因素方面,金卉[6]认为失能程度、代际支持和社会经济地位是影响照料方式选择的主要因素。彭希哲等[7]基于安德森健康行为模型,发现老人对于长期照料服务的使用受制于政策环境、个人与家庭能力以及健康状况等能力和需求要素。庄绪荣和张丽萍[8]、肖云和随淑敏[9]研究失能老人居住选择意愿的影响因素,发现失能老人的经济状况和子女意愿对居住选择有显著影响。在失能老人照料安排的现状方面,钟仁耀[10]、朱晨迪和温志强[11]认为大多数老年人依然不具备依靠市场化的运作来满足长期照料服务需求的经济能力,需要提高社会成员参与度,整合养老模式资源。丁百仁和王毅杰[12]从经济贫困、社会贫困和心理贫困分析失能老人的幸福感,指出需要特别关注心理问题与调适,使他们保持积极、稳定的情绪,促进其精神健康。

通过文献回顾可知,学者对失能老人长期照料的内容和方式已达成一致,但对正式化社会照料和非正式家庭照料这两种照料方式的重要性展开了激烈讨论,对长期照料的影响因素也有不同的分析结果。在对失能老人的现状进行讨论时,许多学者提出要解决失能老人家庭经济上的困难、关注失能老人的心理问题。虽然对失能老人的研究取得了很大进展,但是对于失能老人的照料效果研究较少。王述智和张仕平[13]认为,养老问题应该涵盖“谁来养”(养老主体)、“养不养”(法律、道德问题)、“怎么养”(养老方式)和“养的怎么样”(养老质量)四个方面。本文采取这一思路,对失能老人的分析,不仅关注老人有没有得到长期照料、照料的主体和方式是什么,还关注失能老人的照料效果,只有具体分析老人在不同失能程度下的境况,才能够发现在长期照料的过程中存在的不足,从而完善长期照料服务,更好地让失能老人得到关爱,度过安详幸福的晚年。

三、研究设计

(一)数据来源

本文采用的数据是北京大学老龄健康与家庭研究中心2014年中国健康长寿调查(CLHLS)数据。该数据调查涉及全国22个省、市、自治区,样本包括7090位65岁以上老人。本研究只关注失能老人,根据国际上通用的卡茨(Katz)量表衡量老人是否失能,该量表测量的日常生活自理能力(ADL)6项指标为(洗澡、穿衣、吃饭、如厕、控制大小便和室内走动)。根据国际通行法则,6项指标中至少有1项部分或完全不能自理属于失能状态。通过对数据进行整理和分析,删除未失能老人的样本,最终选取1299个样本数进行分析。

(二)变量的选取

1.因变量的选取。本文的因变量是二分类变量(是否得到长期照料、长期照料的方式)和序次变量(长期照料的效果)。目前国际上对长期照料并没有统一的定义,台湾学者谢美娥[14]认为长期照料是指“对因失能而生活不能自理的老年人进行的一项长期的生活照料服务,包括日常活动辅助、心理慰藉、经济支持,而且一般是指6个月以上的服务”。

长期照料。根据问卷中“您目前6项日常生活活动中需要他人帮助时,谁是主要帮助者”分为非正式家庭照料和正式社会化照料。其中非正式家庭照料是指居住在家中或社区,由配偶、子女、亲戚或邻居朋友等人员提供的照料,往往这类人员没有参加专业化的护理培训,大多是无薪酬的照料;正式化社会照料是指居住在家中或社区,由家人雇佣保姆或者使用社区有偿服务作为主要照料方式以及长期居住在养老机构,由专业护理人员提供的有偿照料服务。

照料效果。本文对应问卷中日常生活自理能力6项指标(洗澡、穿衣、吃饭、如厕、控制大小便和室内走动)照料的天数,至少有一项照料的天数是超过六个月的,认为是得到了长期照料。照料效果采取问卷中E6-5问题“您认为您目前在六项活动中得到的这些帮助能够满足您的需要吗?”回答有“完全满足”“有基本满足”“不满足”三项。项的分值进行加总,7~10分的为轻度失能,11~14分的为中度失能,15~18分的为重度失能。

自身特征。包括性别、年龄、有无配偶、受教育年限。关于有无配偶,问卷中F4-1“您现在的婚姻状况是?”这一问题的回答中,选项为“已婚,并与配偶住在一起”归类为有配偶,将“已婚,但不与老伴住在一起”“离婚”“丧偶”“从未结过婚”归类为没有配偶。

家庭条件。包括存活儿女数、居住地、家庭年

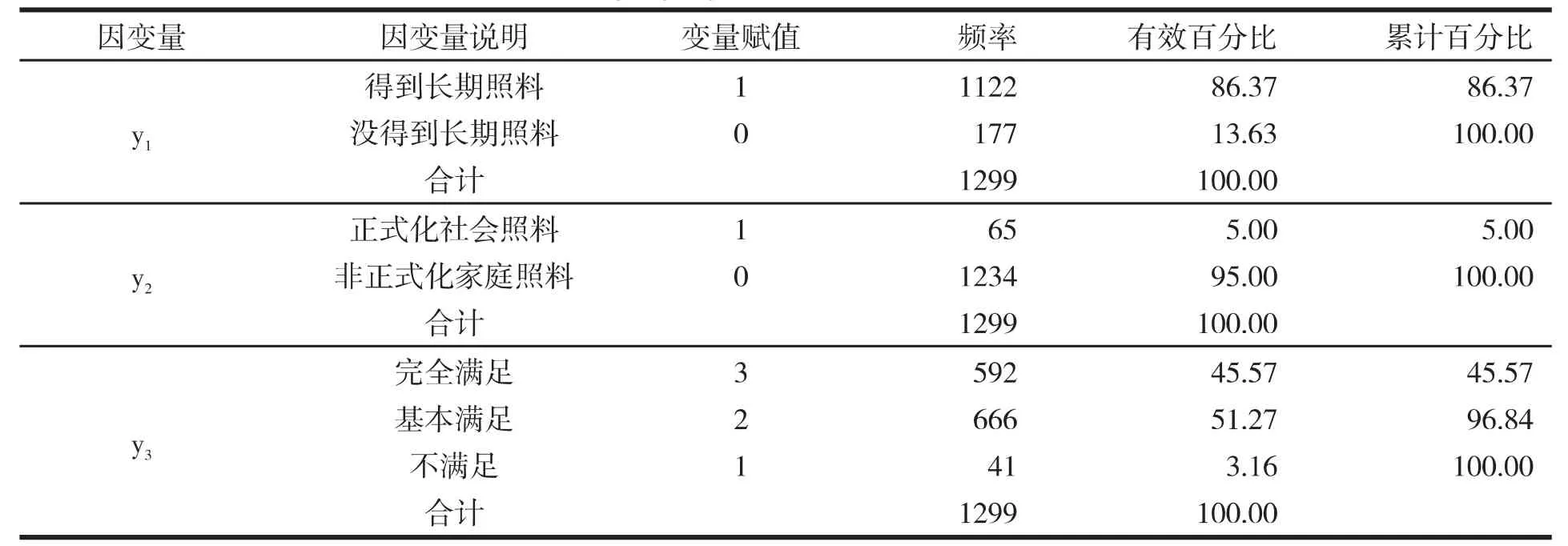

表 1 因变量 y1、y2、y3 的描述性统计(N=1299)

通过对因变量的描述性统计,目前我国失能老人有 86.37%得到了长期照料,13.63%没有得到长期照料。在照料方式中,95%的失能老人被安排的是非正式化家庭照料,仅有5%的失能老人是正式化社会照料。在照料效果方面,失能老人的照料效果总体良好,有一半的失能老人对照料效果感到基本满足,45.57%的失能老人感到完全满足,对照料效果感到不满足的失能老人只占到3.16%。

2.自变量的选取。核心自变量为失能程度、长期照料,自身特征变量为性别、年龄、有无配偶、受教育年限,家庭条件变量为存活儿女数、居住地、家庭年收入。

失能程度。采用国际通用法则,对ADL量表中老人需要帮助的项数划分失能程度,其中有1~2项需要帮助定义为轻度失能,有3~4项需要帮助定义为中度失能,有5~6项需要帮助定义为重度失能。每个问题都有三个选项,第一选项值为1,第二选项值为2,第三选项的值为3,将六个选收入。存活儿女数和家庭年收入均为数值型变量。关于居住地,将居住在“城市”和“乡镇”的归类为“城镇”,将居住在“乡村”的归类为“农村”。

(三)研究假设

由于老人的失能程度、自身特征和家庭条件不同,照料情况也并不一样。有的老人因为轻度失能,只需要在洗澡等其他方面照料,接受的并不一定是长期照料,鉴于此,本文提出假设1:

H1:老人的失能程度越高,越会得到长期照料

在照料的过程中,由于老人失能程度、家庭情况的不同,长期照料安排也不一样,有的家庭会对失能老人进行正式化的社会照料,有的家庭则会选择非正式化的家庭照料,鉴于此,本文提出假设2:

H2:老人的失能程度对长期照料的方式选择有着显著影响

由于老人的失能程度不同,长期照料的安排不同,老人的照料效果也不一样。受“养儿防老”“多子多福”等传统观念的影响,当前很多老人仍选择家庭照料为主。失能老人在生活上必须依赖他人,在心理上也特别脆弱,这时的他们渴望亲情,需要家人的照顾,希望亲人的慰藉,因此他们大多数人理想的居住方式是与家人同住。鉴于此,本文提出假设3:

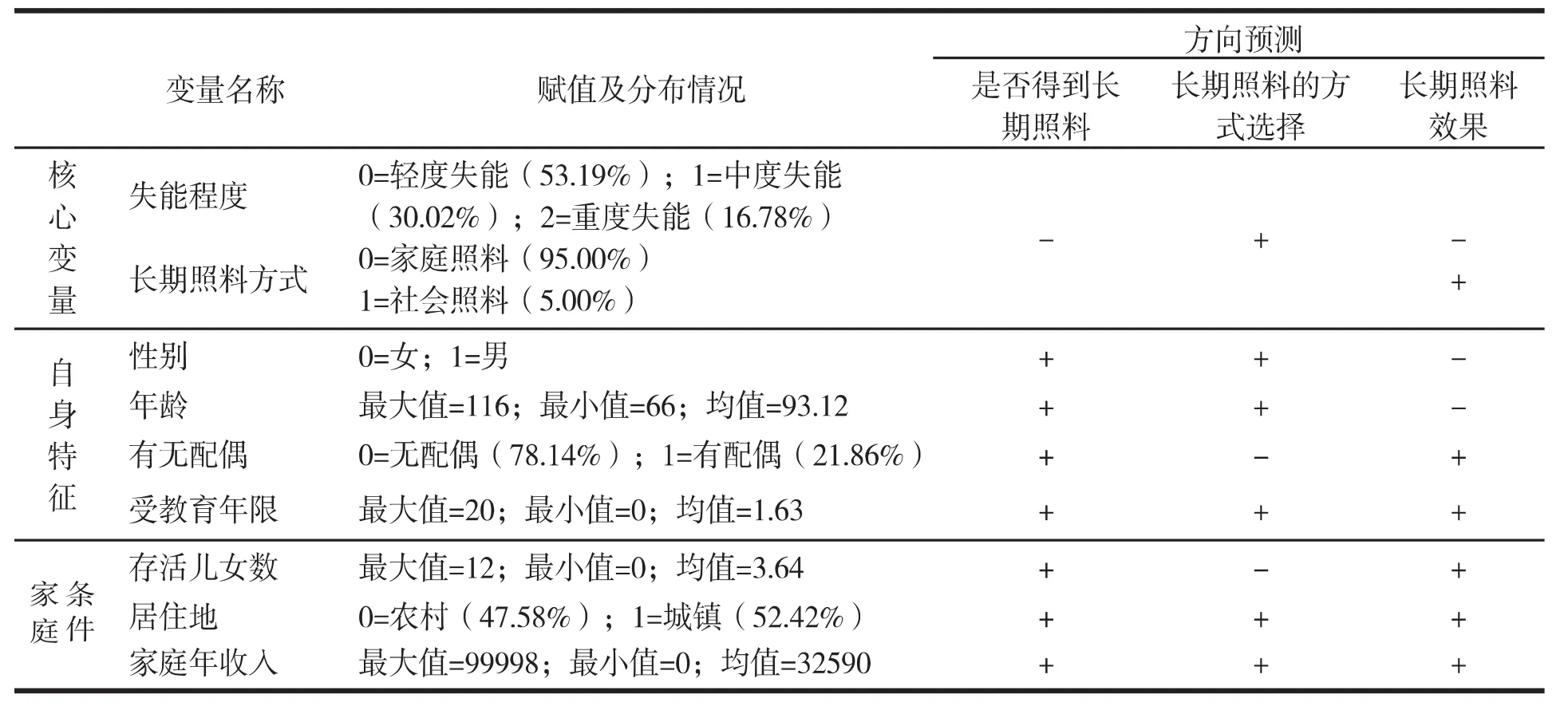

表2 自变量的赋值及影响方向预测

H3:失能程度、长期照料对失能老人的照料效果有显著影响

四、实证结果分析

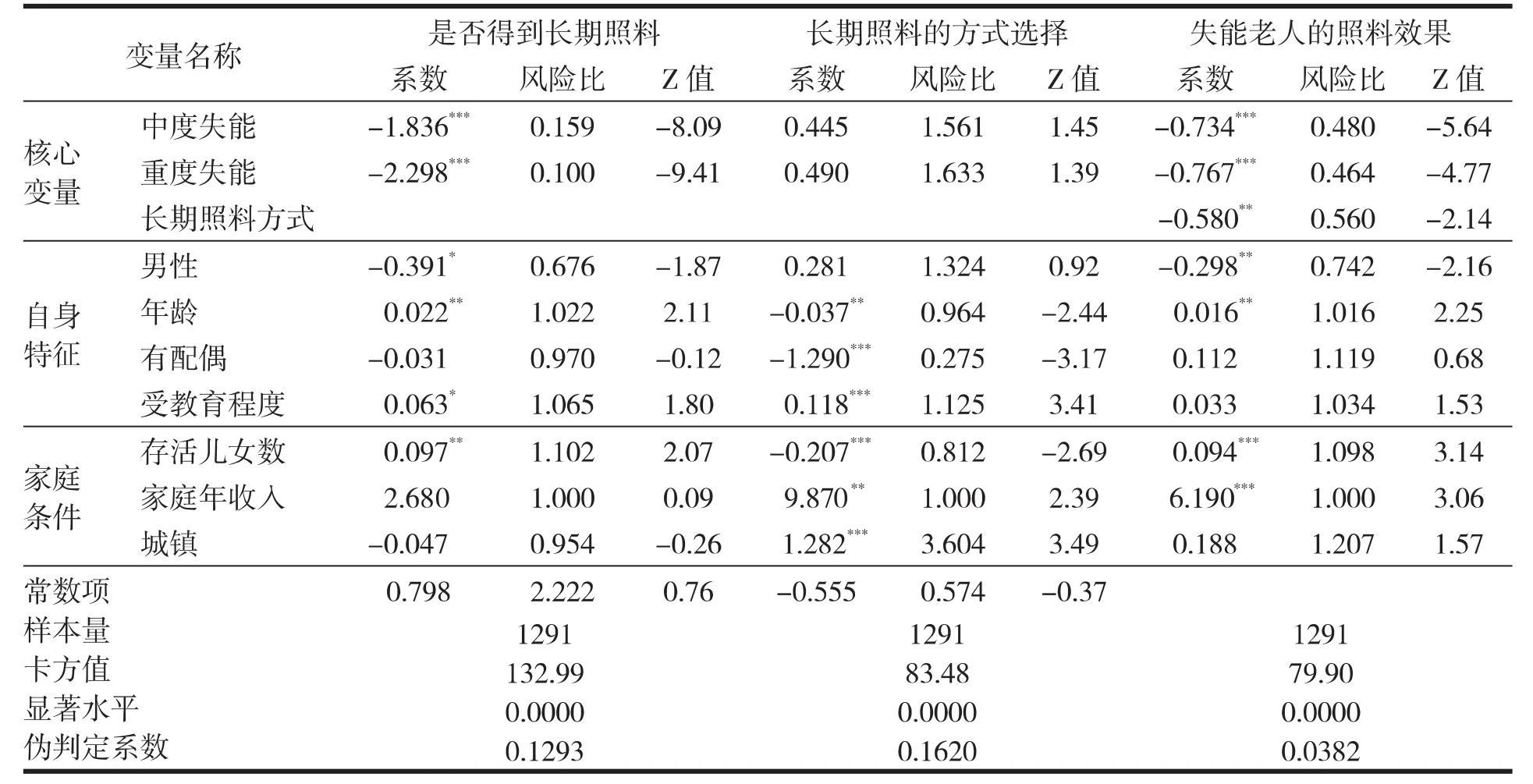

(一)失能程度与长期照料

为了分析失能程度对失能老人长期照料的影响,以失能老人是否得到长期照料作为因变量,失能程度作为自变量,构建二元Logistic回归模型,并且逐步加入控制变量自身特征与家庭条件进行考察。如表3所示,失能老人的失能程度对是否得到长期照料有显著影响,性别、年龄、存活儿女数这三个变量通过了显著性检验,男性得到长期照料的发生比是女性的67.6%,随着年龄的增加,老人的器官逐渐衰退,身体机能在慢慢弱化,越需要得到长期照料。由此验证了假设一:老人的失能程度越高,越会得到长期照料。存活儿女数是老人是否得到长期照料的重要变量,家庭的功能虽然在逐渐弱化,但是传统家庭观念在人们心中根深蒂固,老人生病一般是家人照料,子女多的失能老人得到长期照料的发生比是无子女老人的110.2%。

(二)长期照料方式的影响因素

通过表3可知,失能老人长期照料方式的影响因素主要是年龄、有无配偶、受教育程度、存活儿女数、家庭年收入和居住地。失能程度没有通过显著性检验,由此推翻假设二:老人的失能程度对长期照料的方式选择有着显著影响。老人在失能后,首先面临的是照料问题,到底是进行非正式化的家庭照料还是选择正式化的社会照料,并不只是看老人的失能程度,往往需要一家人来讨论、决定。有子女的家庭,特别是子女较多的失能老人家庭,选择正式化社会照料的发生比越低,两者呈反向关系。年龄越大,选择正式化社会照料的发生比越低,老人越偏向非正式化家庭照料。有无配偶对失能老人的长期照料方式选择有着显著的影响,有配偶的老人选择正式化社会照料的发生比为27.5%。家庭年收入越高,失能老人越倾向正式化社会照料,因为正式化社会照料需要支付一定的报酬,经济条件一般的失能家庭难以支付。受教育程度越高的老人,越偏向于选择正式化社会照料。

(三)失能程度、长期照料与照料效果

如表3所示,失能程度对失能老人的照料效果产生了显著的影响,失能程度越高,老人的照料效果越差,长期照料对失能老人的照料效果也产生了显著的影响,正式化社会照料与失能老人的照料效果呈负相关,非正式化家庭照料所产生的照料效果要明显好于正式化社会照料所产生的效果,由此验证了假设三:失能程度、长期照料对失能老人的照料效果有显著影响。年龄、存活儿女数、家庭年收入这三个变量与照料效果呈显著的正相关,儿女越多,对失能老人来说意味着多了照顾者,且老人一般随着年龄的增加,更容易获得满足,因此年龄越大,老人的满足程度越高,照料效果也越好。家庭收入越高,经济条件越好,越能够满足失能老人的需求,照料效果也越好。

表3 Logistic模型和Ordinal Logistic模型的参数估计

五、讨论与解释

通过对实证结果进行分析,失能程度对失能老人是否得到长期照料有着显著的影响,影响长期照料方式的主要因素是年龄、有无配偶、受教育程度、存活儿女数、家庭年收入、居住地,失能程度对长期照料的方式选择没有显著影响。有无配偶、年龄和存活儿女数与正式化社会照料呈显著的负相关,这说明老人随着年龄的增长,在有子女且子女较多的情况下,更愿意选择家庭照料,而受教育程度、家庭收入、居住地与正式化社会照料呈显著正相关,这可能是收入越高的家庭,有经济能力将老人送进养老机构进行照顾。城镇地区养老机构较多,城镇居民把失能老人安排到养老机构有更多的资源与条件。

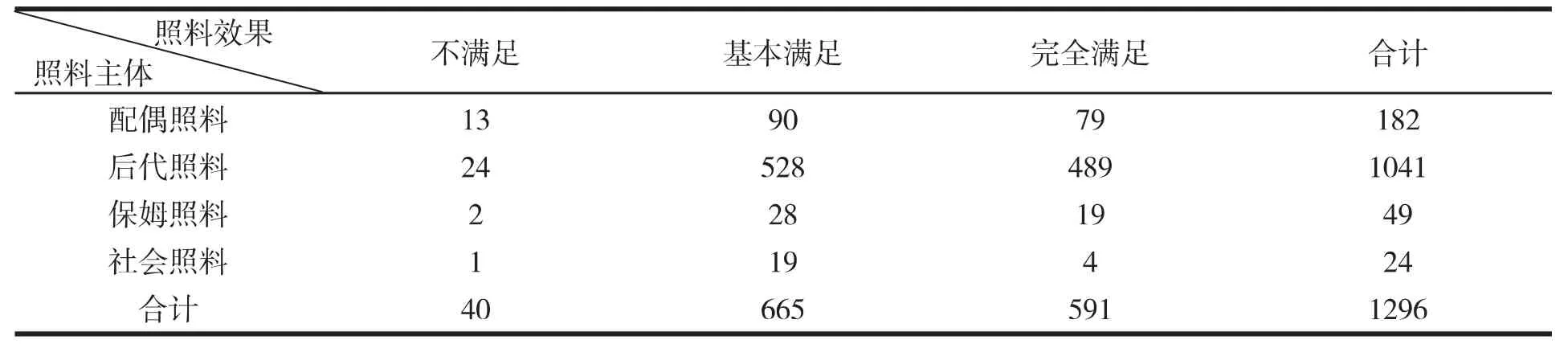

在分析完失能老人是否得到长期照料后,还应该关注失能老人照料的主体。从失能老人长期照料的方式来看,只能发现选择非正式化家庭照料的失能老人占比为95%,正式化社会照料的失能老人占比为5%。但是,家庭照料还能进一步细分,根据照料主体,本文将失能老人照料主体分为:配偶照料、后人(子女、儿媳、女婿、孙子女)照料、保姆照料、社会照料这四大主体。照料主体与照料效果的交叉表如表4所示。从中得知,非正式化家庭照料中,配偶照料效果较好,在182个由配偶照料的失能老人中,有79位老人照料效果较好,感到完全满足,不满足的只有13人,只占这个人群的7.14%。失能老人的后代(儿子儿媳、女儿女婿、孙子女)占到家庭照料的85.12%,在1041位由后代照料的失能老人中,感到不满足的只占这个人群的2.31%,完全满足的占比为46.97%,可见后代照料对失能老人的照料效果也较好。由保姆照料的失能老人有49人,占总样本的3.78%,老人大多感到基本满足,照料效果整体一般。由社会照料的失能老人只有24人,占总样本的1.85%。并且老人感到基本满足的居多,完全满足的只有4人,可见保姆照料和社会照料的效果远不如非正式化的家庭照料。

表4 失能老人照料主体与照料效果交叉分析表

从照料效果来看,影响失能老人照料效果的主要因素是失能程度、长期照料方式、性别、年龄、存活儿女数和家庭年收入。失能程度对照料效果有着非常显著的影响,失能程度越高,老人的照料效果越差,二者呈负相关。当老人失能后,行动不便,生活需要他人照料,老人对待生活的态度也很容易受到身体状况的影响。失能意味着老人部分或全部失去了生活自理能力,只有依靠他人的帮助才能完成日常活动,很多失能老人饱受病痛折磨,身体和心理都受到不同程度的影响,这必然会影响老人的照料效果。

正式化社会照料与失能老人的照料效果呈负相关,正式化社会照料所带来的较好照料效果发生比远远小于非正式化家庭照料。产生这种结果的原因可能是传统的“养儿防老”“多子多福”观念在人们心中根深蒂固,家人常常陪伴在老人身边,对老人的身体状况和生活习惯更加了解,因此非正式化家庭照料自然是很多失能老人的首选。当前,我国正式化社会照料还存在一定的局限性,社区照料和机构照料发展还不完善,社区养老还只是家庭养老的一种补充而不是主要方式,机构养老的发展也远远滞于社会经济的发展,难以满足人们的需求。机构照料是一种市场服务行为,昂贵的照料费用使得普通家庭难以支付。由于照料服务具有信息不对称和公共产品的特点,照料服务的市场化在实现资源的有效配置方面还存在一定的局限性。这些因素导致了正式化社会照料还难以被失能老人家庭接受。

存活儿女数和经济状况对老人的照料效果产生显著的影响。从失能老人的照料情况来看,子女及其配偶是失能老人照顾责任的主要承担者。经济条件在失能老人的照料安排中起着重要的作用,较富裕的家庭有更多可利用的资源来满足老人的需求。而贫困家庭的失能老人选择方式单一,多数情况下是被安排,照料效果必然会受到影响。张文娟和魏蒙[15]在其研究中也指出,收入状况越好的老年人客观上具有越高的购买力,则潜在需求转为有效需求的能力越大。

六、结论与建议

首先,非正式家庭照料仍是当前失能老人家庭的主要照料模式。随着“四二一”家庭规模数量的增多,市场化的养老服务逐渐兴起,家庭照料功能的确在不断弱化,但不能由此推断家庭养老不再是养老模式的主要选择。失能老人特别是高龄失能老人还都有几个子女,在发挥家庭提供生活照料服务方面有着广泛的社会现实基础。无论从照料需求、情感维系还是从文化传承的角度,家庭仍是失能老人的生活栖息地和心灵归属所。因此,提倡“爱老敬老”,弘扬传统孝道,发挥家庭在养老方面的独特优势有着重要意义。重视家庭在失能老人生活照料方面的作用,并不是否认发展社会化养老服务的必要性,完善的养老服务体系应该是既有非正式化家庭养老,又有正式化社会养老。这两种服务并不是完全替代、此消彼长,而是互为补充、同步发展,共同构建了完整的“以长者为核心”的养老服务体系。

其次,要针对老人的失能程度妥善安排照料方式,照料的内容和形式应该更加多元化。失能老人由于身体状况千差万别,对照料安排的需求也会不同。但是失能老人家庭往往忽视老人的主观感受,老人处于被动选择甚至是被安排的状态,这在一定程度上影响了照料效果。机构养老在当前处于两个极端,一个是价格非常昂贵的高端养老机构,另一个是价格低廉,主要面向低保户、五保户等群体的养老机构,市场上的护理人员也大多没有受过正规培训,难以满足失能老人的要求。随着我国独生子女家庭父母的逐渐老去,养老机构存在巨大的市场。正式化社会照料应该提供“橄榄形”的养老服务,呈现低、中、高三个档次,满足不同失能程度的老人多元化、个性化的需求。

最后,相关部门要加大对贫困失能老人家庭的扶持力度。我国一部分家庭陷入贫困的主要原因是因病致贫和因病返贫,失能老人家庭的照料者面临着日常工作和照顾老人的双重压力,有的照料者为了照顾老人甚至辞掉工作。特别是农村地区的失能老人,老人月收入普遍偏低,家庭经济状况较差,应该得到更多的关注与扶持。有关部门要积极做好失能老人的优待工作,对生活长期不能自理、经济困难的老年人,根据失能程度等情况给予护理补贴和养老津贴。同时,要大力发挥社区对失能老人家庭的帮助作用,加大对社区居家养老服务的投入力度,努力提升社区养老服务质量,建立以居家为基础,社区为依托,机构为支撑的养老服务体系。