我们,幸存者

2018-10-31索何夫

索何夫

对于2018年的中国考生而言,全国高考Ⅱ卷的作文题目并不太容易对付——虽然花了高三整整一年时间用于复习(有几十万人甚至还要加上“高四”的那一年),但无疑,听说过瓦尔德和飞机弹孔的故事的人显然不会很多,能够将这个故事和“幸存者偏差”(suivivorship bias)这个概念联系在一起的更是寥寥无几(其实刘维佳编辑在去年的成都科幻大会上讲过这个概念,也算是又一次的高考撞题吧,可惜听众基本都是大学生……)。不过,至少这一次,因为全国Ⅱ卷的作文题而没能拿到理想分数的同学不需要太过羞愧:毕竟,你们身边的大多数人,包括那些靠着别的作文题拿到高分的同学,大概也和你们一样对这个概念一头雾水。

何谓“幸存者偏差”?这个概念是对一种常见的逻辑谬误以及由此引发的认知失调的描述——作为能够进行逻辑思考的智慧生物,人类天然地具有对成功经验进行选择性模仿的本能。但在许多时候,由于根深蒂固的“所见即所得”式思维惯性,人们并不能有效区分影响成功(当然,生存就是一种最常见的“成功”形态)的偶然因素与必然因素之间的差异,并往往习惯于将前者与后者等而视之。

要确保“幸存者偏差”的产生,至少要满足两个条件:首先,必须有一定数量具有统计价值的个例成功存活下来;另外,存活的概率又不能过于趋近于1,以至于无法构成“幸存”这一先决条件。

综合以上两点,我们就不难发现,军用航空器其实并不那么容易表现出“幸存者偏差”来,因为在军事航空的孩提时代,由于空气动力学和发动机技术水平有限,飞行器往往不堪一击。在1915-1916年,空袭英国的齐柏林飞艇一旦与英国战斗机相遇,基本都会在对方航空机枪发射的燃烧弹-高爆弹套餐“招待”下变成“点亮的中国灯笼”,损失率接近百分之百;稍后参战的“哥塔”轰炸机的生存率更多是靠著夜幕掩护确保的。在二战之后,随着空战距离由于制导武器的大量运用而几十、上百倍地拉开,“被对方武器直接命中”基本上重新成了“被击落”的代名词:毕竟,现代中远程防空/空空导弹的战斗部杀伤力,大多与大口径榴弹炮相当,甚至还更胜一筹。除了少数需要频繁面对直瞄小口径武器火力的特殊机种(比如A-10和苏-25这类攻击机,或者像AH-64这样的武装直升机),给飞行器堆满可以抵挡住小口径武器杀伤力的厚重装甲除了徒增死重之外毫无意义,而军用飞行器的存活方式也由“能够承受伤害”变成了“压根儿别被命中”。也只有在第二次世界大战这种“矛”和“盾”相对均衡的时期,瓦尔德才有机会研究大量带伤返回的飞机样本,并从中发现这个问题。

其实,相较于航空器,自然与社会领域,才是“幸存者偏差”产生的大户——也正是这些偏差无时无刻不在影响着我们对世界、对自身的认知,以及基于这些认知的一举一动。

与皇家空军修理厂里那些弹痕累累的“英俊战士”“喷火”和“蚊”式飞机不同,大多数“幸存者偏差”的存在,并不会表现为那么触目惊心的视觉冲击——也正是因为这个缘故,它才更不容易被人们所注意到,甚至往往被视为理所当然。从宏观角度上讲,鲍罗和泰博拉的“人择宇宙学原理”就可以被视为最大规模的“幸存者偏差”:作为碳基生物的我们之所以能够存在于这个宇宙的物理法则体系之中,我们的太阳系、我们的地球之所以如此宜居,多半仅仅是因为只有这样的宇宙、太阳系与地球才能被我们观测到;而更多在量子物理学理论层面上可能存在的平行宇宙中,由于作为观测者的人类从一开始便没有出现的可能性,自然也谈不上“观测”本身了。

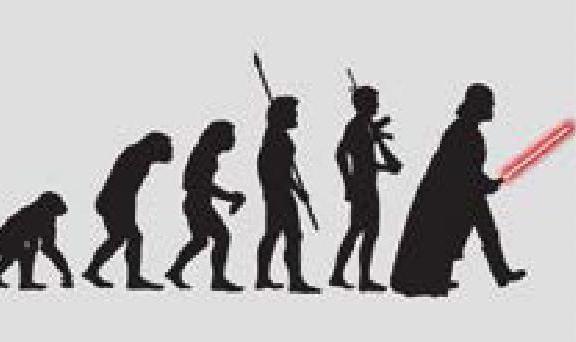

不过话说回来,即便在我们所处的这个“宜居”的宇宙之中,人类的出现也并非必然。与种族主义者们——无论是公元前的、18世纪的还是现代的——所鼓吹的不同,人类的不同种族(作为想象共同体的民族就更不必说了)之间的差异实在是小得可怜,顶多勉强算作不同的亚种。而这一切都得“归功于”人猿超科下属的各个物种在上新世之后的苦难历史。没错,人类的进化并不是“敌人一天天烂下去,我们一天天好起来”的直线上升路径,而是无数次侥幸的综合结果。与现在人丁寥落的人/猿家族(只有现代智人、黑猩猩/倭黑猩猩、大猩猩、猩猩和长臂猿这几个物种)相比,我们的祖上确实是曾经“阔”过的。但不幸的是,绝大多数人科物种以及与他们具有亲缘关系的大猿,都没能幸存下来。从步氏巨猿、拉玛古猿到被不少国人尊为祖先的元谋人和北京人等直立人,乃至在我们的血统中或多或少留下了印记的尼安德特人与丹尼索瓦人,全都不过是长长的灭绝名单中的一员。甚至连现代智人本身也多次濒临万劫不复的边缘——更新世末期的印度尼西亚火山大爆发,一度可能让世界上只剩下了不到五位数的“人”。也正因如此,现代人类数量虽然达到了数十亿之谱,但基因的多样性却并不比猎豹或者大熊猫强出太多。换言之,我们的存在并不是“优秀物种的必然胜利”,而只不过是一次次侥幸积累的结局罢了。

当然,不仅作为一个物种的人类如此,种族、民族和文明也同样如此。近几年,由于经济危机的后遗症影响,许多沉默已久的右翼言论,尤其是种族主义言论再度沉渣泛起,并得到了不少人的喝彩——在这些人看来,他们的理论是“论据充分”“无懈可击”的:毕竟,现代世界不同国家、不同地区的生产力水平和科技水平差异确实是极其显著的,而这种差距往往被用于“论证”某些特定种族的血统、文化或者所谓“民族性”的“先天优越”。

然而很不幸,这仍然是“幸存者偏差”在作祟。

从20世纪下半叶开始,贾雷德·戴蒙德等一批社会学家和人类学家就已经逐步证明,人类的文化并不主要来自血统或者基因(当然,某些全人类共有的属性例外,比如对甜食和肉食的喜爱,或者性崇拜),而是基于对后天生活环境的“因地制宜”。而要想取得发展,在一处具有合适条件(比如说,存在适合驯化的牲畜和作物,交通相对便利、容易与其他文明交流,气候安定且有合适的资源)的土地上“开局”,远比某些人念兹在兹的“智慧”和“勤奋”重要得多——更准确地说,只有祖先侥幸迁徙到合适地域的人群,才有可能得到“勤奋”的机会。如果把那些整天吹嘘“勤奋决定论”的家伙扔到公元元年的努比亚、中非或者新几内亚,那么他们恐怕也不得不学会“懒惰”。当然,如果有人非要刻意在平均温度超过40摄氏度的苦夏出门干活,或者一周七天无休止进行破坏性狩猎和采集,那倒也不是不行,不过很显然,中暑引发的休克和生态退化导致的饥荒,将会把这种人排除在幸存者的行列之外。

不过,也许有人会说,凭什么我们的祖先这么幸运,能找到适合农耕的好地方呢?这难道不是优劣有别的体现吗?其实这也是幸存者偏差导致的误解。大家千万别忘了,在现代智人的祖宗走出非洲大陆时,他们手里可没有一套《全球地理学通论》和外加随时随地能派上用场的GPS定位系统,许多不可能自行发展出大规模定居农耕文明的地方(比如澳大利亚和北美),在狩猎采集者眼中恰恰是人间天堂、地上伊甸!想想看,对猎人们而言,还有什么地方比这些满地都是不知道怕人、轻松就能狩猎到手的“肉山”(典型例子是猛犸象和双门齿兽),而且没有任何竞争对手的新大陆更加美好?当时采取农耕生产方式的人恰恰是很不走运的人。农业文明的发展之路,非但不是某些人臆想中的田园牧歌,反而从一开始就布满了苦难和危机!与狩猎采集文明相比,早期农业社会的抗风险能力并不算高,而面临的风险倒是出现了成倍的增长。由于人口的密集,各种各样的害兽、害虫和寄生虫可以更方便地靠着人类的垃圾生存下来,传染病和寄生虫病的发病率随之呈现出几何级数剧增;家畜的驯化导致的人畜共患病的流行、人均劳动时间的增长和人均食物产量与质量的缩水……事实上,最初的农业社会的建立,很可能不过是因为人口增长导致“原始的富足”无以为继之时的不得已之举,而不是什么“天纵英明”的人文初祖神机妙算的结果;充斥着古老竹简与碑铭的对“黄金时代”“上古圣贤之世”大加讴歌的怀古主义,自然也不是什么无病呻吟,而是那个曾经能让人们活得特别舒服的时代在先民们脑海中留下的实打实的印象。

当考古学家们在塞浦路斯岛、密西西比河流域或者新月沃地发掘出一处处与现代居民全无联系的古老废墟时,他们同样也发现了一群又一群曾与我们的先祖活跃在相同的历史舞台上的人。这些人并不比同时代的其他农耕社会愚蠢、落后或者无知,决定了他们无法生存下来的,也许是毁灭了阿纳萨兹人的酷旱,或许是让黄河流域诸多原始聚落灭亡的洪水,或许是一次瘟疫、一场风暴、一次冻害……考虑到工业社会之前人类在自然界面前的无助程度,我们那些同样无助的先祖之所以能存活下来,在很大程度上恐怕也不是靠着大禹治水的巍巍功德,而仅仅是占了点儿天时地利的优势罢了。

换言之,我们不妨在这里做个假设:假如一个来自萨赫勒草原地区的黑人部落在一万年前迁入莱茵河流域,与当地的一个同等规模的原始日耳曼人部落相互交换居住地,虽然前者未必就一定能成为日后欧洲文化的人文初祖,但可以肯定的是,后者假如能够幸存至今,也肯定只会是一群赶着牛群、四处游荡的牧民,与所有生活在热带稀树草原的人群别无二致,而不可能诞生出歌德或者马克思,更不会建立起那个世界顶尖的经济强国。没错,现代世界的每一个发达文明,都是曾经在发展过程中击败过众多的对手、克服过无数困难的优胜者。但有资格参与竞争这一事实,本身就已经意味着这个文明是某种意义上的“幸运儿”了。现存的每一个民族都有权以自己的成就为傲,但我们千万不能忘了,这些成就的前提往往正是“一番大侥幸”。

种族、民族与文明如此,个人当然也不可能例外。犹记高考开考当日,有人在个人微博上发布了一份生理卫生漫画,并戏称:诸位高考考生大可不必担心,与你们出生时的竞争相比,考场上的这点儿麻烦压根儿不算什么。虽说发言者的意图不过是戏谑取乐,但也确实从侧面描绘出了我们日常生活中最为常见的一种“幸存者偏差”:对“竞争准入权”存在的無视。而我们必须承认的是,在近现代社会中,相当大一部分认知失调(cognitive dissonance)现象正是源于这种无视,以及往往与其并生的、对于“公平竞争”的片面强调。

随着启蒙运动与工业革命在18、19世纪相继拉开帷幕,曾经为世间的一切定下规矩方圆的那个上帝死去了。正因如此,与古代人相比,近现代人类从情感上更加无法容忍不平等的存在。但讽刺的是,高速发展的资本主义社会不但制造出了人类历史上最悬殊的相对不平等,也让生活于其中的人们在理性上建构出了一套“容忍不平等”的理论体系,而这一体系的核心,正是在启蒙运动时代被提出的“公平竞争”概念。

与大多数现代人的印象不同的是,在雅克·卢梭的时代,“人人生而平等”有着另一种解释方式:启蒙思想家们认为,人类社会中的“平等”,指的是个人法律地位和人格的平等,而人的资质是先天具有差异的。之所以需要给社会成员后天的、平等的竞争机会,为的也是通过公平竞争区别人们的优劣、让社会成员“各归其位”。在第一、第二工业革命中,这种理论与北美移民的新教伦理以及逐渐形成的资本主义伦理相互结合,逐渐形成了在其后近两个世纪中资本主义社会的基于“公平竞争”主流价值观。这一价值观认为,资本主义市场体系是一个“公平竞争体系”,社会通过竞争“奖勤罚懒”,实现“能者居上”。

当资本主义经济体处于上升阶段时,这套理论看上去是很“正确”乃至在一定程度上符合实际的。毕竟,资本主义世界市场的形成,让大量原本只能在封建等级制下默默无闻的社会底层成员通过投身危险的海外贸易与殖民扩张,或者依靠个人智慧所发明的专利,而得到了翻身发家、出人头地的机会,一时间颇有“日月换新天”之感。在那之后,每一次资本主义市场的大繁荣,都会让成功学鸡汤——“幸存者偏差”在认识领域的最典型代表——大行其道,直到不可避免的萧条让所有人都“公平”地一败涂地为止。

或许有人会认为,这些仅仅存在于认识领域的错误并不是什么大问题。但不幸的是,在人类历史上,基于“幸存者偏差”的认知失调造成的危害数不胜数。当先进国家的人们认定那些落后的文明与民族是在“公平竞争”中失败的“劣等群体”时,种族主义和沙文主义的魔鬼出笼就已经只是时间问题;当那些半吊子“医学家”与他们的拥簇们相信,世代贫困的社会底层是被“公平竞争”所淘汰的、低劣的群体时,臭名昭著的优生学实验,乃至纳粹对“社会寄生虫”的“淘汰”就蠢蠢欲动了。各式各样迷信活动更是少不了“幸存者偏差”的“鼎力相助”:当信徒们大谈特谈那几个“心诚则灵”的例子时,那些因为“心不诚”而没有遇上这等好事的人自然也被选择性遗忘了。至于许多人无法理解但却从来没有淡出过我们视线的“谴责受害者”行为,同样也是这种认知失调的必然结果——基于寻找心理安慰的潜意识作用,同属于犯罪目标人群但却“幸存”下来的那些人,往往习惯于从受害者身上寻找“招致犯罪的原因”,以此“论证”自己不可能沦为下一个牺牲品。而“努力教”的心灵鸡汤制造者们,在用年薪成百上千万的美国拳击冠军和在世界杯赛场上大放异彩的巴西队球员们作为“努力就能成功”的例子大吹法螺时,自然也不会告诉他们的读者,在底特律空心化的老旧街区或里约热内卢肮脏的贫民窟里,为了搭上竞技体育这一最为便捷的“火箭式”阶层晋升快车,有数百、上千倍于这些“成功者”的孩子在日夜训练、流汗流血,但他们中的大多数最终都注定不可能出人头地。另外,鸡汤文的受众们自然更不可能知道,让这些贫苦少年选择投身惨烈竞争,赌上数百、数千分之一机会“鲤鱼跳龙门”的,其实是南美社会上升通道格外狭窄,年轻人只能拥挤在足球、选美这几条独木桥上的灰暗现实。

是的,在我們认识世界、与世界互动的过程中,“幸存者偏差”及其影响可谓无处不在——有些人选择找出它们、分析它们、消除或者减轻它们的影响,为社会的正常发展与进步尽可能地扫除障碍,也有一些人选择听之任之,将此作为他们被动“适应社会”的一个部分。当然,作为人类认知能力发展的阶段性现象,这么做并非不道德或者“不正确”,但我们相信,终有一日,普遍进入自为状态的人类,将能够普遍地消除认知中的这一偏差,而不是继续任由自己迷失在它制造出的海市蜃楼之中。

那,或许就是启蒙思想家们所期待的“理性王国”的初曦之日。

【责任编辑:刘维佳】