侧开口骨水泥推注器结合分阶段注射技术治疗老年胸腰段骨质疏松性压缩骨折疗效分析

2018-10-31赵胜军金宝城朴海旺李亚楠

赵胜军,赵 丽,金宝城,朴海旺,李亚楠

(1.承德市中心医院 骨二科,河北 承德 067000;2. 承德医学院附属医院 超声科,河北 承德 067000;3.承德市双滦区人民医院 超声科,河北 承德 067000)

随着老龄化社会的到来,低能量损伤所致老年骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fractures,OVCFs)已引起广泛关注,而背部疼痛严重影响老年人的生活质量,传统治疗易出现骨质疏松加重、肺炎、褥疮、静脉血栓、感染等并发症。经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty,PVP)和经皮椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty,PKP)应用于非手术治疗无效或不适合于非手术治疗的OVCFs患者,可减轻疼痛、提高生活质量、降低病死率,并且微创操作,已得到广泛开展,取得了很好的临床疗效[1]。但骨水泥渗漏目前仍是PKP、PVP的重点关注问题,文献报道发生率甚至可高达40%,骨水泥漏至椎管,可急性压迫脊髓和神经根,导致剧烈疼痛或者截瘫,沿血管渗漏出现肺动脉栓塞,严重者导致死亡[2]。如何降低或避免骨水泥渗漏是目前临床医生关注的重点,本研究对承德市中心医院2007年1月至2017年1月150例单节段老年胸腰段骨质疏松压缩性骨折患者,采用侧开口骨水泥推注器结合分阶段注射技术与传统的骨水泥灌注技术进行疗效比较,报告如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象

收集承德市中心医院自2007年1月至2017年1月150例单节段老年胸腰段骨质疏松压缩性骨折患者的临床资料。

纳入标准:(1)年龄≥65岁。(2)骨密度测定:双能X线吸收测量仪测定值≤-2.5。(3)低能量损伤所致单节段胸腰段骨折。(4)术前MRI脂肪抑制相提示高信号确认责任椎体,且和临床查体压、叩痛水平一致。(5)患者及家属自愿选择手术治疗,签署知情同意书。

排除标准:(1)多节段骨折,压缩程度>3/4。(2)CT提示爆裂骨折合并后壁破损,有脊髓神经损伤症状者。(3)陈旧性及病理性的骨折。(4)慢性腰腿痛等腰椎退行性病变者。

1.2 一般资料及分组

患者的临床症状:低能量损伤后伴有胸腰背部疼痛,平卧可减轻,坐起、弯腰、用力咳嗽疼痛加重,站立行走时疼痛剧烈,腰背部支撑能力差,按体表定位棘突间压痛点与核磁共振显示的椎体内高信号基本一致。150例中采用侧开口骨水泥推注器结合分阶段注射技术76例(分阶段组),传统注射技术74例(对照组)。

分阶段组:男性29例,女性47例,年龄65~84岁,平均(70.71±4.31)岁。病程1~15 d,平均(6.74±6.42)d,骨密度(-3.03±0.36)。受伤机制:无诱因24例,走路摔伤、剧烈咳嗽、弯腰、平卧坐起低能量损伤导致疼痛52例。责任椎体:T107例,T1114例,T1219例,L132例,L24例。同时合并糖尿病、高血压、冠心病、脑梗塞、慢性阻塞性肺疾病74例。

对照组:男31例,女43例,年龄65~82岁,平均(71.91±4.65)岁。病程1~14 d,平均(6.41±5.99)d,骨密度(-3.04±0.35)。受伤机制:无诱因21例,行走摔伤、弯腰拾物、剧烈咳嗽等低能量损伤出现疼痛53例。责任椎体:T105例,T1112例,T1221例,L130例,L26例。合并糖尿病、高血压、冠心病、脑脑梗塞、慢性阻塞性肺疾病69例。

两组患者年龄、性别、致病椎体、致伤原因、病程、骨密度、合并内科疾病、疼痛症状等一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法

所有患者常规行胸腰段正侧位X线片,观察椎体压缩程度,大概定位。对楔形变椎体进行MRI检查,根据T1像低信号,T2像高信号,脂肪抑制像高信号,定位责任椎体。三维CT扫描确定椎弓根发育、椎体后壁是否完整,并设计穿刺进针点、角度,制定手术方式及计划。

传统PKP骨水泥灌注技术:消毒前C型臂透视定位,做体表穿刺标记点。麻醉选择:1%利多卡因,局部浸润麻醉。根据椎弓根体表标记穿刺,左侧椎弓根位于9~11点,右侧1~3点,穿刺针倾斜角度确保穿刺达到中线,球囊撑开压力最大为20 atm,应用传统直推管杆灌注骨水泥,以确保骨水泥弥散充分。

分阶段注射:在传统的PKP穿刺技术上,进行责任椎体穿刺,球囊扩张后调和骨水泥准备灌注。采用侧开口骨水泥推注器结合分阶段注射技术:将调和好的骨水泥放入侧开口推注器中,无菌冰盐水混合物浸泡的纱布包裹侧开口推注器备用。应用分阶段注射方式:即靶向穿刺达到骨折区域,转动侧向开口方向,对准骨折裂隙部位,推入少量拉丝期骨水泥,由于体内温度高凝固快,凝固的骨水泥将骨折缝隙填塞,所以再推注骨水泥时渗漏可能性极小。而冰盐水混合物浸泡的纱布包裹的侧开口推注器中的骨水泥由于低温,可以有更多的操作时间,在6~8 min左右仍处于拉丝期,此刻沿第1次注射部位的略后方再次灌注骨水泥,并根据骨水泥弥散情况,有选择的进行旋转侧开口,确保既不渗漏,还能更好地达到弥散,根据侧开口、分阶段注射、适度旋转侧开口掌握骨水泥灌注方向,明显降低骨水泥渗漏,提高骨水泥锚合作用。密切观察生命体征、下肢肌力及感觉。骨水泥及穿刺系统由山东冠龙医疗器械有限公司提供。术后翻身平卧观察20 min,根据VAS评分评估手术效果。

1.4 术后处理

术后24小时佩戴腰背部支具起床,应用唑来膦酸、钙剂、活性维生素D治疗骨质疏松症1年以上。

1.5 评价指标

评估术前及术后1天、3个月、6个月VAS评分、椎体后凸角(Cobb角)改善情况、Oswestry 功能障碍指数(ODI)、骨水泥渗漏情况。术后X线片骨水泥渗漏评价依据国外学者Yeom 等[3]提出的标准:B 型:骨水泥渗漏沿椎基底静脉达椎体后缘;C 型:骨水泥渗漏沿终板皮质缺损至椎体旁、椎间隙;S型:骨水泥渗漏沿椎间静脉至椎体周围。正常为弥散良好,无渗漏。

1.6 统计学方法

应用SPSS 19.0统计学软件分析数据,年龄、病程、手术时间等计量资料的比较采用独立样本t检验,术前及术后相关VAS评分、Cobb角度、ODI、骨水泥渗漏率等计量资料的比较采用单因素分析,性别、致伤原因、患病椎体及术前合并症等计数资料比较采用卡方检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 手术情况比较

150例患者手术均在C型臂透视下顺利完成,术中未出现脊髓神经损伤、肺栓塞、血管损伤等并发症,术后带支具24 h下床活动,恢复良好,疼痛明显缓解。分阶段组与对照组的手术时间、出血量和住院时间等差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 分阶段组与对照组患者手术情况比较

2.2 骨水泥渗漏情况

对照组与分阶段组的骨水泥注射量差异无统计学意义。骨水泥渗漏率分析中,分阶段组7例,C 型3例,B 型2例,S型2例 ;对照组20例,C型9例,B 型6例,S型5例。骨水泥渗漏率分阶段组低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

但两组渗漏病例均无临床症状,但有一过性心率减慢3例,分阶段组1例,对照组2例,考虑可能为术中骨水泥反应,应用激素后症状消失。

表2 分阶段组与对照组患者骨水泥渗漏情况比较

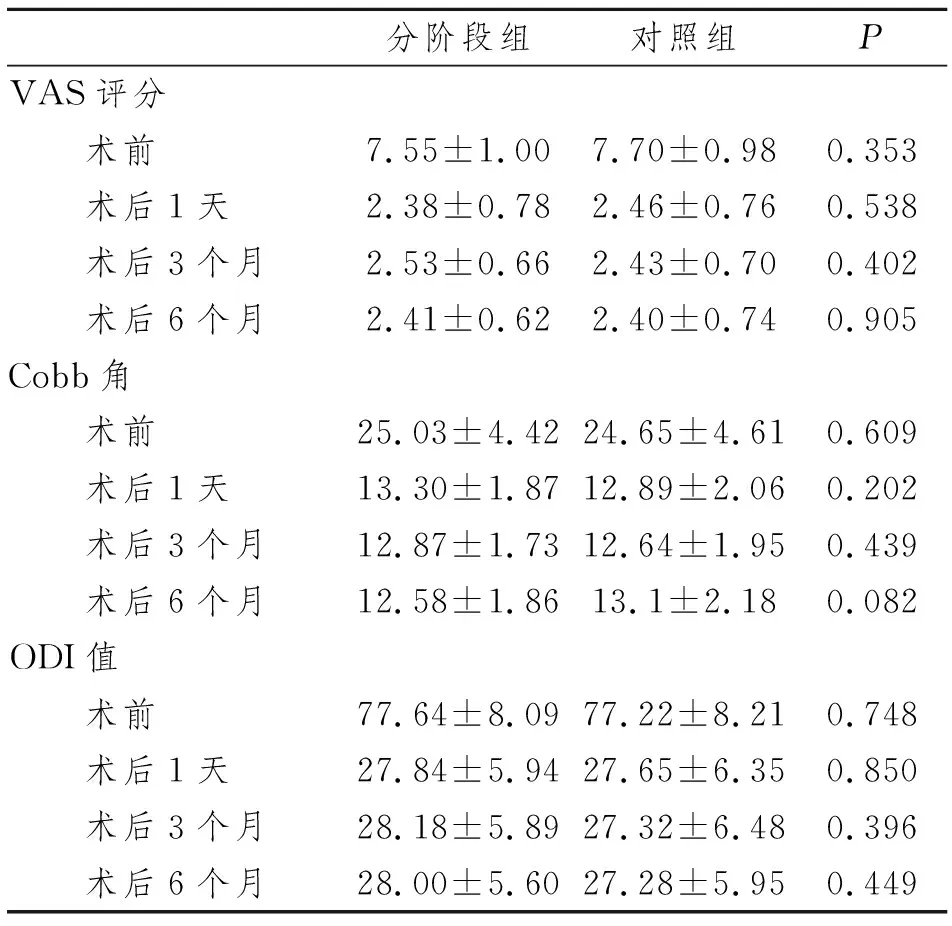

2.3 VAS评分、椎体后凸Cobb角和ODI值比较

两组间的VAS评分、Cobb角和ODI值在术前和术后均无统计学差异(P>0.05)。但相较于术前,分阶段组和对照组术后1天、3个月和6个月的VAS评分、Cobb角和ODI值均有显著性差异(P均<0.05)。见表3。

表3分阶段组与对照组患者VAS评分、椎体后凸Cobb角和ODI情况比较

Tab 3 Comparison of VAS score, Cobb Angle and ODI of vertebral kyphosis between the staged group and the control group

分阶段组对照组PVAS评分 术前7.55±1.007.70±0.980.353 术后1天2.38±0.782.46±0.760.538 术后3个月2.53±0.662.43±0.700.402 术后6个月2.41±0.622.40±0.740.905Cobb角 术前25.03±4.4224.65±4.610.609 术后1天13.30±1.8712.89±2.060.202 术后3个月12.87±1.7312.64±1.950.439 术后6个月12.58±1.8613.1±2.180.082ODI值 术前77.64±8.0977.22±8.210.748 术后1天27.84±5.9427.65±6.350.850 术后3个月28.18±5.8927.32±6.480.396 术后6个月28.00±5.6027.28±5.950.449

与术前相比,两组术后1天、3个月和6个月的VAS评分、Cobb角和ODI值的P均<0.05

2.4 邻近椎体再骨折

分阶段组有9例邻近节段再骨折,6例位于上位椎体,3例位于下位椎体,对照组有11例邻近椎体再骨折,7例位于上位椎体,4例位于下位椎体,具体原因分析:可能与患者本身骨质疏松、再次外伤及病椎行PKP后生物力学改变相关。对症治疗后疼痛有改善,有5例患者因疼痛严重,二次行PKP,疼痛症状明显改善。分阶段组有2例原手术椎体再骨折,对照组有3例,脊柱局部后凸畸形增大,疼痛,原因可能为重度骨质疏松,外伤及重体力弯腰劳动,1例患者因疼痛严重再次行矫形手术,其余患者保守治疗,抗骨质疏松、支具、局部封闭等,疼痛明显减轻,临床疗效满意。

典型病例:女性,78岁,2006年7月跌倒致伤,腰背部疼痛,无神经症状,VAS评分7分,L1椎体压缩骨折,骨密度-3.0,伤后第2天行PKP,侧开口注射结合分阶段注射技术,术后即刻VAS评分2分,规律抗骨质疏松药物,术后第1天佩戴腰围下床功能锻炼,术后第2天出院。见图1~4。

图1 侧位X线片显示L1椎体楔形变Fig 1 Lateral X-ray showed L1 vertebral wedge deformation

图2 CT显示L1椎体骨折Fig 2 CT showed L1 vertebral fracture

图3 MRI压脂像,显示L1椎体内高信号影,提示新鲜骨折出血Fig 3 MRI hyperlipidemia imaging showed high signal shadow in L1 vertebral body, indicating fresh fracture hemorrhage

3 讨 论

OVCFs常导致严重的背痛,影响日常活动,传统治疗方案:卧床、理疗、止痛等,但经常会出现压疮、肺炎、血栓形成等卧床并发症,且容易出现骨质疏松加重的恶性循环。目前PVP 或PKP治疗OVCFs可以迅速解除胸、腰背部的剧烈疼痛,早期恢复至伤前状态[1]。而PVP及PKP较常见的并发症是骨水泥渗漏,虽然轻微渗漏通常不会出现临床相关症状,但少数情况比如渗漏进入椎管导致脊髓及神经损害,会出现一侧肢体瘫痪或截瘫,沿血管渗漏至肺部循环出现肺栓塞,可能会出现猝死,渗漏至椎前大血管出现失血性休克[4]。目前Yeom等[3]报道骨水泥渗漏分为B、C、S 型:B型为骨水泥自椎基底静脉渗至椎体后缘处,C型为骨水泥自椎体破损的骨皮质渗漏,S型为骨水泥自椎间静脉渗漏。根据解剖形态特征B型、S型渗漏一般不发生明显的临床症状。而C型由于椎体骨皮质破坏,可以渗漏至椎体周缘,容易出现脊髓、神经、血管压迫损害、腰背痛及血栓形成。当然临床中还遇到骨水泥沿椎弓根拖尾现象,但一般无症状。部分学者对手术技术及应用器械、扩张材料进行改良应用,特别是Vessel-X 骨材料填充器、网袋填充、SKY-骨扩张器的应用,骨水泥渗漏率明显降低,但费用昂贵,不适合在基层医院开展[5-6]。

A:侧开孔骨水泥推注器穿刺位置;B:推注骨水泥,根据骨水泥弥散情况,旋转侧孔;C:向后逐渐后退、分阶段注射;D:术后侧位X线片显示,椎体高度适度恢复,骨水泥弥散良好图4 应用侧开孔推注器分阶段注射技术行PKP手术Fig 4 Staged PKP operation using a side opening bone cement injection

骨水泥渗漏的主要原因:骨水泥在拉丝期之前注入或者注入时压力过大,特别是直推杆骨水泥推注时不容易控制方向,骨水泥沿裂隙弥散,骨水泥一直有向前加压突出前方裂隙的趋势,为减少渗漏,可能会出现骨水泥注入量不足、弥散不佳,影响临床疗效[7]。

本研究中我们应用侧开口推注器避开责任椎体的裂隙,转动侧开口控制方向进行推注,既能降低骨水泥沿骨折裂隙渗漏,又能调整控制骨水泥弥散方向。我们通过调整穿刺套管深度,应用分阶段注射方式:即靶向穿刺达到骨折区域,转动侧向开口方向,推入少量拉丝期骨水泥,将骨折缝隙填塞,剩余骨水泥应用冰盐水混合物浸泡的纱布包裹在侧开口推注器中,备用。间隔2~3 min,沿第一次注射部位的略后方再次灌注骨水泥,骨水泥推杆后退1~2 mm,再注射,直至骨水泥弥散良好。在以往存在的问题,由于害怕骨水泥渗漏经常等待大约3~4 min再推骨水泥,经常出现剩余骨水泥在推杆内凝固,无法再进行推注,造成骨水泥注射量偏小,弥散效果差,手术效果及患者满意度不高[2, 8]。而如果想达到更好的临床效果,降低VAS评分,需要再重新注射骨水泥,可能出现骨水泥锚合效果不佳,增加人均费用,造成没必要的经济负担。本研究中根据骨水泥弥散情况,有选择的进行旋转侧开口,确保既不渗漏,还能更好地达到弥散,根据侧开口、分阶段注射、适度旋转侧开口掌握骨水泥灌注方向,如裂隙较大,椎体前方1/4或裂隙处置入明胶海绵,明显降低骨水泥渗漏,提高骨水泥锚合作用[9]。本研究中尽管分阶段组和对照组注入的骨水泥量差异无统计学意义,但在分阶段组中的灌注量要稍大于对照组。分阶段组的骨水泥渗漏9例,低于对照组的20例(P<0.05)。

本研究还有一定的不足及局限性,仅回顾性分析分阶段结合侧开口注射技术辅助PKP治疗老年胸腰段单节段新鲜OVCF,临床随访时间短,非多中心临床研究,样本量略小,将来考虑是否可以应用于骨不愈合或陈旧骨折患者[10],因此,尚需进一步进行相应的多中心研究。

总之,我们的研究表明,在经皮椎体强化技术中应用侧开口推注器骨水泥推注器,结合低温辅助、分阶段注射骨水泥,在达到同样临床疗效的同时,明显降低骨水泥渗漏的几率,可以控制骨水泥的弥散方向,提高骨水泥锚合作用,在现有的器械基础上,不增加额外的费用,更适合于在基层医院实施开展。