“翻转剧场”与“反场所的异托邦”

——参与式艺术的两种空间特性

2018-10-31王志亮

王志亮

按照汪民安的判断,“最近二三十年文化变革的一个显著征兆就是当代艺术的盛行”①,那么近十几年来,当代艺术最为核心的理论论争之一便是围绕参与式艺术(Participatory Art)而展开。这场论争主要由法国批评家尼古拉斯·博瑞奥德的“关系艺术”为引线,讨论艺术家、参与者与公众之间应该建立何种关系。这场讨论将艺术家在项目中尝试建立的关系大体分为两类:对抗与协商。显然,对抗与协商是两个政治哲学的概念,其底色是尚塔尔·墨菲和尤尔根·哈贝马斯的政治哲学理论②。但是,直到目前,我们依然没有办法在两种对立的方案之间作出非此即彼的抉择。笔者认为,与其在这两类政治哲学判断中择其一,不如尝试从具体空间入手,分析参与式艺术的空间生产方式。

一、基于空间生产的前卫艺术实践

之所以能够从空间的视角分析时下热议的参与式艺术(或艺术介入社会),主要基于笔者对前卫美学谱系的基本判断,即前卫艺术的发展史很大程度上体现为艺术家占据空间和改造空间的历史。我们也可以借用列夫菲尔的“空间生产”概念来重述这一判断:前卫艺术的历史是一部空间生产的历史。根据这一定义,参与式艺术无疑是最有代表性的当代前卫艺术形式。

前卫艺术之前,没有任何一种艺术形式专注于塑形既存空间。自历史上的前卫艺术之始(未来主义、达达艺术和生产主义等),我们才看到专为改造空间而生的艺术形式。经典艺术门类,即便是为占据空间而生的雕塑,也大多不过是特定空间的摆件。当经典雕塑变化形式,开始塑形空间时,就会激起部分人的强烈反应,这正是迈克尔·弗雷德批评极少主义雕塑时所感知到的空间危机。他批评极少主义的文章,可以看作经典现代主义者对艺术塑形空间的极端反应。但是显然,极少主义并非前卫艺术,它仅仅是对经典现代主义雕塑的一次越界。空间在极少主义的作品中仅具有抽象的物理特性,而无社会属性。前卫艺术的空间既包括美术馆的白立方,又包括日常生活空间和自然空间。总之,前卫艺术塑形的空间绝非抽象的物理空间,而是具体的社会空间。

彼得·比格尔认为,前卫艺术为了融合艺术与生活,不得不反对特定的艺术体制。而这个艺术体制的具体承载者,便是各式各样的展示和表演空间。所以,前卫艺术的目标指向最后往往落实到空间中。前卫艺术的空间生产具体是指艺术家用作品或自身表演改变了既定空间的固有属性。沿着空间这条线索,我们可以看到前卫艺术空间生产的两条脉络。一是现成品,其中以杜尚的《泉》为典型代表。基于这条线索的前卫艺术可以划分为历史上的前卫和新前卫(或后前卫),前者主要涵盖20世纪初的各类前卫艺术团体,后者则以“体制批判”为核心,特指20世纪60—80年代的一批艺术家,如德国的汉斯·哈克。在学术著作方面,美国“十月学派”的《1900年以来的艺术:现代主义、反现代主义和后现代主义》可谓这一脉络的代表③。二是基于参与的表演和行动,其中以未来主义剧场、苏联实验戏剧和达达现场表演为基础,经偶发艺术,发展至20世纪90年代至今的参与式艺术。在学术著作方面,克莱尔·毕莎普的《人造地狱:参与式艺术与观看者政治学》很好地勾勒和分析了前卫艺术的这条谱系。

上述两条脉络是前卫艺术发展的两翼,两者可共同归于有关“空间”问题的讨论。“空间”成为我们今天理解前卫艺术的核心范畴。批判艺术体制是现成品艺术的核心意义,这已成为众所周知的论断。但进一步讲,现成品批判艺术体制,目的终究是去改变展示空间的固有属性,使其和日常生活空间相连接。发展自现成品本身的体制批判,在20世纪60年代之后的新前卫实践中被进一步精确化了。现成品之外,前卫艺术家基于参与的表演和行动涉及的面向更广阔,生命力更强。由现成品发展而来的装置艺术,在当代已经演变为撼人的景观装饰,而只有那些强调参与的表演和行动依旧游走在艺术和日常生活的边界上。前卫艺术发生之始,参与式的表演和行动就不只面对展出空间,更挑战了演出空间——剧院,以及日常生活空间——广场、街道、酒馆。直到今天,参与式艺术依然活跃于这类场所之中。

按照列夫菲尔的空间三元辩证法,空间可被分为“空间实践”(spatial practice)、“空间的表征”(representation of space)和“再现性空间”(space of representation)。空间实践是绝对的原始自然形态的空间;空间的表征是社会化的空间;再现性空间则是主体真实体验后对空间的再现,它受到空间的表征的压抑,又超越它,返回空间的实践中④。我们的艺术处于再现性空间之中,而前卫艺术却是对再现性空间的“越出”。前卫艺术不停留在“再现”阶段,而是“越出”至“空间实践”和“空间的表征”领域。前卫实践即是一种空间生产。正如列夫菲尔赋予空间的历史逻辑,如何取代资本主义那抽象的、匀质的空间?社会主义必须进行自身的空间生产,这个空间即是差异性空间。

接下来的问题在于,前卫艺术如何越出再现性空间呢?正如上文所述的两条脉络,前卫艺术一般使用现成品和参与两种方式。无论哪种方式,前卫艺术总是要创造“震惊”(astonishment),从而取代“共鸣”(empathy)。这也是本雅明的消散遣心与阿多诺的静观冥想之差异。无论在绘画领域,还是戏剧领域,观众或是坐在剧场,或是站在画前,都一定要浸入作品,产生共鸣,方能完成欣赏。自从历史上的前卫艺术开始,让观众“走神”就成为他们的重要目的。但是,现在看来,现成品和拼贴确实已经应验了比格尔对新前卫的预言,形成了自我否定,完全成为景观装置或者影像景观。这类作品现在达到的效果恰是“走神”的反面,重新返回对观众身体和注意力的控制——这也是弗雷德批评剧场化的依据。如今只有参与式艺术,最能代表前卫艺术的当代形态,因为它既没有完全进入艺术体制,又保持了让观众“走神”的接受特点,准确说,参与式艺术甚至没有观众。参与者不是观看者,而是表达者、述说者和行动者。

“翻转剧场”和“反场所的异托邦”是参与式艺术空间生产的两种方式,两者都以越出再现空间、直接进入空间实践和空间的表征领域为目标。翻转剧场是布莱希特戏剧“间离效果”的当代极端形式,它不仅颠倒了观众与表演的关系,而且将社会场所和自然景观转化为剧场空间。至于反场所的异托邦,我们用来指另外一类排斥剧场式表演的艺术实践。艺术家在社会一隅,用艺术的方式进行改造社会的实验。他们正实实在在地塑形实体空间。

二、弗雷德与毕莎普:剧场与翻转剧场

2017年在美国古根海姆美术馆举办的“世界剧场”展,因美国人策划,又因涉及虐待动物,导致某些作品被迫取消展示。这让该展览成为艺术界热议的话题,“剧场”也随之成为一个炙手可热的词汇。当然,策展人孟璐(Alexandra Munroe)的“剧场”是总体性的隐喻,而本文中谈论的“剧场”则基于现实空间。在当代批评理论中,讨论“剧场”概念的最著名文章是迈克尔·弗雷德的《艺术与物性:论文与评论集》。沈语冰曾精确地总结过弗雷德剧场理论的三个关键点:设计观众的“情境”,追求跨界的“综合”,呈现无限的“延绵”⑤。笔者认为,“情境”和“延绵”是弗雷德剧场的关键。二者分别指涉空间和时间,对于剧场的建构来说缺一不可。谁的空间和时间呢?当然是观众的。极少主义作品不仅自己占据空间,而且将观者纳入自身空间之中;时间则是观众观看作品时需要不断移动视线和位置而经历的过程。

如今当我们都在信服弗雷德的“剧场”概念时,可曾反问过,既然极少主义是剧场,那还有什么作品的展示不是剧场?显然,弗雷德拿现代主义的空间自足和瞬间性来对比极少主义的剧场化时,仅仅基于单件作品来考虑,从未在整体上把展示空间与剧场空间进行过比较。历史上没有任何作品如波洛克和罗斯科的绘画一样,需要巨大的尺寸,需要占据一个独立的立方空间。假如我们把一个独立展厅看作一个整体,那么根据现在的展示空间来看,弗雷德对剧场的界定已然失效。因为没有任何一个展示空间不在构建观众的情境,不再呈现无限的延绵。当代美术馆和画廊中的展厅设计,其剧场化的程度显然要远远高于极少主义的剧场效应。

弗雷德提出剧场化的最大贡献在于,他指出了极少主义作品的观看机制。而这个概念可供讨论的地方却在于,他未经转化地把剧院空间和美术馆空间相比较,完全抹去了两者的本质差异。回到极少主义设计的观看机制,作品设计了观众的情境,观众身体的进入和移动成为作品的一部分。但是,对比一下剧院的情况,剧院中观众的位置是被固定的,舞台位置独立于观众位置,两者泾渭分明。这样的空间安排,难道不是经典现代主义艺术的空间结构吗?而在这样的剧场中,表演产生的效果是“间离”,还是“共鸣”,则完全依赖于演员和导演使用的技巧。

所以笔者认为,弗雷德的“剧场”概念一开始就是翻转剧场,而不是传统的表演与视听的剧场。相反,无论是古典艺术,还是现代艺术,它们在经典的剧院和博物馆中,都遵循表演与视听的二元关系——这才是真正的剧场。因此,我们与其说弗雷德反对剧场性,不如说弗雷德反对翻转剧场性。对于他而言,现代艺术的审美应该呈现经典剧场的模式,观众是观众,表演是表演,两者各占据一个自足的空间。

至此,我们面临一次概念的颠倒。极少主义不是剧场性,而是翻转剧场性。弗雷德所支持的现代主义艺术才是经典的剧场性。无论剧场还是翻转剧场,“在场”(presence)都是两者的关键概念,它们的区别只不过体现在观众的身体是否移动而已。所以,我们用弗雷德的“剧场”概念来讨论当代的参与式艺术,显然是错位的。参与式艺术的谱系不在于极少主义的翻转剧场性,而是在于历史上前卫艺术对剧场空间的颠覆和拓展。

1920年尼古拉·埃夫雷诺夫在圣彼得堡导演的《东宫的震荡》

所以,我们今天讨论参与式艺术的剧场化时,还应从毕莎普提出的剧场谱系出发⑥。毕莎普为整个参与式艺术的翻转剧场谱系找到了这样三个起点:一个是意大利的未来主义剧场,另一个是苏联的大众剧场和大众景观,第三个是巴黎达达的户外表演。对比毕莎普谈论的“剧场”概念,我们会发现,弗雷德的“剧场”仅是隐喻意义上的,与表演没有任何关系。而自未来主义剧场开始,艺术家早已在真实剧场中开始了翻转剧场的表演。这类翻转剧场的表演发展至今,已经涉及到日常生活的各类空间,如剧院、酒馆、画廊和美术馆,甚至是户外空间。

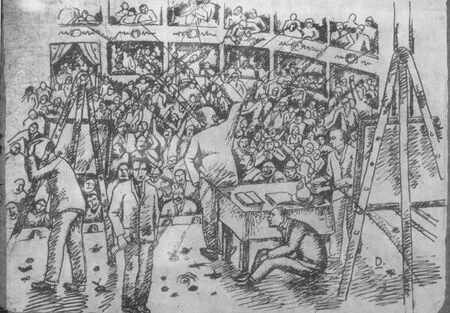

首先是在剧院中反剧院,这也是翻转剧场的最原初形式。激活观众是这类翻转剧场的重要目的。从未来主义剧场到苏黎世达达在伏尔泰酒馆中的表演,这类最初的翻转剧场都旨在混合多种表演于一体,给观众造成足够的震惊。1910年开始,未来主义艺术家——波丘尼(Umberto Boccioni)、卡拉 (Carlo Carra) 和 鲁 索 洛(Luigi Russolo)——参与了几场意大利的“晚会”。虽然我们没有办法看到当时晚会的照片,但却可以通过艺术家的两件速写,了解到当时的大体情况。一件作品是波丘尼的《漫画:1911年1月1日,未来主义者在特雷维索的晚会》,另一件是杰拉多尔·多托里(Gerardo Dottori)的《未来主义者在佩鲁贾的晚会》。在这两张带有记录性质的漫画中,未来主义者将美术馆和剧场空间进行了交错并置。剧场的核心功能是展示动态表演,但未来主义者展示的却是静态绘画。漫画中的会场一片混乱,未来主义者在舞台上发表演讲,观众们在呼喊,绘画在这个舞台上成为主角。当然,未来主义者并没有真正摧毁美术馆,而是把作品直接搬进剧场,以此否定美术馆的权威性。与此同时,剧场的空间性质也被改变。他们创造了一个综合性空间,艺术家、作品和观众同时在场。面对这样一个混杂性空间,我们可以说未来主义者把美术馆搬进了剧院,亦可以说他们把剧院改造成了新型美术馆。所以,未来主义者实际建立了一个似是而非的空间,它既不是普通的剧场,更不是美术馆,而是两者的混杂体。未来主义者要与观众共享同一空间,要求观众在场。马里内蒂将这种混杂性的空间称为“未来主义剧场”(Futurist Theatre),以此区别于传统剧场被动、无聊和死气沉沉的气氛。未来主义者借助交响乐、诗歌、绘画和雕塑的混合再现,让剧场不再是剧场,让原来静坐的观众运动起来,究其原因,是要颠覆美术馆象征的父权。未来主义崇拜速度、运动和时间,因此那些代表过去的空间——美术馆、图书馆和学院——成为被攻击的对象。未来主义剧场正是他们建构的替代性空间,一个完全面向现时和在场的空间。

波丘尼 漫画:1911年1月1日,未来主义者在特雷维索的晚会

其次是公共空间的剧场化。在这类翻转剧场中,剧院的室内空间被翻转至户外,成千上万的大众被召集起来参与演出。这早在苏联被称为“大众景观”(Mass Spectacle)。“大众景观”虽然遵循戏剧的基本形式,却使用压倒性的集体意象,来调动公众意识⑦。如为纪念十月革命,1920年尼古拉·埃夫雷诺夫(Nikolai Evreinov)在圣彼得堡导演的《东宫的震荡》,有八千多人参与,吸引了超过十万观众观看。大众景观与更早一点的“大众剧场”(Proletkult Theatre)一起构成了当时苏联实验戏剧意识形态的两翼,一侧是集体主义,另一侧是平等意识。大众剧场更在意消除表演者与观众的等级秩序,于是改变了剧场的空间布局,以及强调演员的业余性。例如弗谢沃洛德·梅耶荷德(Vsevolod Meyerhold)和弗拉基米尔·马雅科夫斯基(Vladimir Mayakovsky)的《神秘滑稽剧》。在舞台设计中,梅耶荷德改变了舞台布置,让舞台通过斜坡直接与观众坐席相连接。表演过程中观众可以来回走动,最后一场表演时,观众被邀请上台一起参与表演。比上面这一事例更进一步的是业余者剧场(Amateur Theatre),这类剧场实验为了让戏剧大众化,完全依靠业余演员完成演出。

同样是将公共空间剧场化,但后来苏联的“集体行动小组”(Collective Actions Group)则与早期的戏剧实验有着全然相反的目的和意义。集体行动小组以艺术家安德烈·莫纳斯特尔斯基(Andrei Monastyrski)为核心,自1976年开始不断在莫斯科的郊外策划集体活动,他们把这类活动称为“郊外旅行”(Trips out of Town)。

为区别于大众景观,我们可以称集体行动小组的项目为“小众剧场”。大众景观与城市广场相结合,而小众剧场则与郊外空域相结合,两者形成鲜明对比。前者是苏联集体主义意识形态的产物,后者则是逃离集体的个体沉思。莫斯科郊外空旷无人的空间被翻转为剧场,它的“空性”为主体的独立思考提供了可能性。例如,在1976年的作品《显现》中,近三十位参与者接到邀请到莫斯科郊区的伊斯马洛夫斯基地区(Izmaylovskoe field)。当参与者到达该区域一边后,两名表演者从另外一边出现,穿过空地到达参与者所在地,分发给观众每人一份证书,以证明他们到场参与了这次活动。由于集体行动小组的“郊外旅行”一般发生在空阔的郊区,因此,参与者到达目的地需要耗费一定时间。表演者与参与者之间相隔遥远,彼此视野非常模糊,而且观众并未被提前告知表演内容。寒冷的环境中,聚集在一起的观众等待观看对面要发生的事情。这个等待的过程,包括乘坐火车、公交车等交通工具到达和离开聚集地的过程,以及事后参与者对事件的评论,都成为集体行动小组作品的有机组成部分。于是,集体行动小组的翻转剧场也包含了剧场之外的时间。正是在这些似乎什么都没有发生的“空白时间”中,莫纳斯特尔斯基强调了他们的核心美学话语:“集体行动小组的美学话语不是建立在艺术行为本身,而是其伴随而来的附属物,例如到达现场的各种限制因素,以及与计划没有直接关系的事件等。”⑧参观者到达活动场地的等待时间,以及在活动过程中出现的等待时间(等待表演者出现、靠近、消失等),都成为莫纳斯特尔斯基所谓的“中断”(pause),时间的“中断”恰是主体沉思的开始。这种沉思被苏联观念艺术家伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabakov)生动地描述出来。作为参与者,他曾这样描述自己在活动过程中的感受:“从我上火车那一刻开始……这是第一次,我回到了我的‘自身’;我们拥有了自己的世界,与现实世界平行。”⑨在参与者经历多重“中断”的过程中,集体行动小组在某种程度上实现了布莱希特的“间离效果”理论。

杰拉多尔·多托里 未来主义者在佩鲁贾的晚会

集体行动小组1976年的作品《显现》

翻转剧场的第三个表现形式是美术馆的剧场化。表面看来,这是我们在当代艺术展示空间所见最多的剧场形式,实则不然。当代艺术展览现场的多数表演依然是传统的剧场,因为这类表演未在根本上改变艺术家表演与观众观看的二元关系。一场在美术馆中的表演可被称为“翻转剧场”,它必须同时讨论表演者和观看者的身份问题。在古巴艺术家塔尼亚·布鲁格拉(Tania Bruguera)的作品中,她将当代美术馆翻转为剧场,意味着剧场将成为控制主体行为的权力空间。《塔特林的低语,5#》实施于2008年的泰特现代美术馆旋涡大厅,表演者为两位伦敦骑警。表演开始,两位骑警进入旋涡大厅,关闭入口。大厅中的观众并没有接到有关表演的通知,因此,骑警的出现对于他们来说是一场意外。骑警采用日常工作中的方法控制观众,例如通过马匹的侧移,不断将观众分组、拆散与再分组,持续时间二十分钟。

按照布鲁格拉的说法,她更倾向于将这件作品作为一个事件来看待,然后才是一件作品。骑警和观众都非表演者。骑警隶属于伦敦警察厅,他们进入展厅,对观众采取控制措施。这些行为属于他们日常工作的再现。在这样一个临时翻转的空间中,没有所谓的表演者和观察者,只有实施控制者与被控制者。

总之,翻转剧场是对传统剧场形态的颠覆。在这个过程中,颠覆既有的空间功能是艺术家的首要任务,之后便是对于观众和表演者身份的颠覆。我们也可以说,只有颠覆了传统的表演者与观看者之间的固定位置和身份,我们才能完成对整个剧场空间的翻转。无论剧场如何翻转,剧场空间都无法摆脱临时性与虚拟性的特征。未来主义剧场和大众剧场翻转的室内空间,大众景观与集体行动小组翻转的室外空间,《塔特林的低语,5#》又返回到室内空间。这类空间的翻转随着各自所处时间和地域的差异,其背后的文化意义显然各不相同。无论哪种翻转剧场,事件结束,被翻转的剧场也随即消失。所有参与者对所参与事件的临时性与虚拟性早有准备,即便是突然“闯入”泰特现代美术馆的两名骑警,也不过配合艺术家演出了一部自由发挥的戏剧。观众被暂时限制人身自由,一开始的惊恐必然会转为表演式的配合,因为在美术馆中,任何观众都会意识到这是一个安全之地。在无法摆脱空间的临时性和虚拟性的情况下,异托邦成为参与式艺术的另一种空间转化方式。

布鲁格拉 塔特林的低语,5#

三、作为反场所的异托邦

异托邦(Heteropopias)天然具有颠覆既定社会空间属性的特征,福柯称之为“反场所”。场所即是那些已经存在于现实世界的日常生活空间。我们只有重述福柯的异托邦理论,才能用反场所来分析参与式艺术的异托邦特征。福柯在1967年的一次题为《另类空间》的演讲中提出了“异托邦”的概念。他解释道,异托邦是“类似于反场所的东西,是有效实现了的乌托邦,在其中,真正的场所被同时表现着,争论着,倒置着……这类地方绝对不同于他们所反映,所谈论的所有场所”⑩。可见,“异托邦”既反映着社会,也对抗社会的常规空间。它并置异质空间。

福柯虽然界定了异托邦的反场所属性,但在具体的论述中,显然没有给它划定明确的边界。按照福柯的阐释,异托邦几乎囊括社会空间中除工作和私人生活之外的所有场所。他阐述了四种类型的异托邦。第一种类型以养老院和精神病院为典型,这类异托邦专为身体脆弱和异常的社会成员所设立;第二类以公墓为典型,它们存在于整个人类历史中,但意义有所不同,并占据不同的地理位置;第三类以剧院、影院和花园为代表,它们可以并置异质性空间;第四类以图书馆、博物馆和集市为代表,它们是异质时间的集合。当然,在福柯的论述中,四种类型的异托邦界限并非如此清晰,不可逾越。例如公墓,福柯认为它也属于第四种类型的异托邦,因为公墓的时间显然不同于我们日常生活的时间。每种异托邦都有一道屏障——或可见,或不可见——将自己与现实场所隔离开来。与现实空间相比较,异托邦不是创造幻象空间,就是创造补偿性空间。

根据福柯对异托邦的举例和规定,我们自然会问:还有什么空间不是异托邦吗?恐怕只剩下我们的日常起居空间了。哪怕是我们的工作空间也有可能是异托邦。例如,对于那些在公墓、花园、监狱和图书馆的工作人员来说,异托邦和常规空间就合二为一了。

所以,福柯规定的异托邦显然太过宽泛,不足以帮助我们寻找真正的异质空间。或者说,福柯的异托邦原本就是维持社会正常运行的关键因素,它们就是真实的场所本身。从某种程度上说,当代艺术,尤其是参与式艺术创造的空间才是真正的异托邦。因为它具有真正的反场所特征,与常规场所呈现异质性关系。这类异托邦改变了所有既定场所的固有属性,创造出一个个全新的存在空间。

法国批评家博瑞奥德在阐述关系艺术时,就已经涉及到这样的“异托邦”概念,他用了“迷你乌托邦”的概念:“建构共活关系(Convivial Relation)是60年代艺术的历史常态。90年代艺术重拾这个问题,但是搁置了六七十年代最为核心的艺术定义问题……社会乌托邦和革命的希望让位于日常生活的迷你乌托邦和模仿策略。”迷你乌托邦来自20世纪60年代有关社会乌托邦的理想,但是它在90年代却显得更加现实。更准确地说,博瑞奥德的迷你乌托邦更类似于情景主义者试图建构的情境,不过,在他看来,德波号召的“建构情景”概念是以替代为核心,“试图用艺术在日常生活中的实验性实现来替代艺术再现”⑪。就关系美学的主张来说,艺术的边界在90年代年已经不是问题,关系艺术也不再希冀让艺术在生活中实现。依照博瑞奥德的观点,艺术在一个独立时空中生产出新的关系模式,远比试图在日常生活中实现艺术更能提示景观的破坏力。也就是说,历史上的前卫艺术的乌托邦是一个面向未来的时间概念,一个从未实现的空间概念,而迷你乌托邦是面向当代,确实存在于整个社会结构中的一个时空。当然,博瑞奥德提倡的关系艺术并非都符合反场所的异托邦概念,但艺术家提拉瓦尼亚(Rirkrit Tiravanija)的作品却具有明显的异托邦特征。这位艺术家的作品一般会改变画廊和美术馆空间的固有属性,从而创造一个临时的异托邦。

参与式艺术中的异托邦与剧场有着根本区别。首先,在经典剧场和翻转剧场中,总是上演各种形式的戏剧。反场所的异托邦则从根本上拒绝表演,它是一系列实在事件的集合。其次,发生在美术馆内和美术馆外的翻转剧场,它所承载的是一系列临时性事件,而反场所的异托邦则是发生在社会空间中的连续性事件,它总以档案的形式进入美术馆。鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)所谓艺术作品转向艺术档案,实际就是指反场所的异托邦的档案化问题⑫。再次,翻转剧场从不改变空间形态,表演结束,剧场即消失。反场所的异托邦则不然,它以改变特定空间的固有属性为目的,这是所谓“反场所”的关键。总之,反场所的异托邦不仅占据空间,它还创造空间。正如列夫菲尔论述的再现性空间,反场所的异托邦超越空间实践和空间表征,生产出新的空间。

近几年来中国当代艺术家在乡村展开的一系列艺术实践,可以在一定程度上反映出反场所的异托邦是如何创造了新型空间。如果说乡村是常规空间的一个特定场所,那么由于艺术实践的介入,这类常规空间反而成了反场所的异托邦。当代艺术家介入乡村,把乡村改造成反场所的异托邦的同时,也把乡村改造成艺术的问题现场。在此之外,反场所的异托邦使得艺术家与当代艺术体制拉开距离,让他们获得某种程度上的创作自由。甘肃省石节子村设立的石节子美术馆应该算是较早的反场所的异托邦的尝试,西安美术学院雕塑系的靳勒勒既担任石节子村的村长,又担任美术馆馆长一职;在西南地区,四川美术学院雕塑系的焦兴涛作为发起人,2012年开始在贵州羊磴镇建立“羊磴艺术合作社”,持续开展艺术创作;2015年唐冠华等人在福州开始实践南部生活“共识社区”⑬。

这类乡村实践一般具有以下四个基本特点。第一个特点是自我组织。任何一个在乡村展开的参与式艺术,都不是自上而下的政府行为,而是由艺术家自发组成团体,然后在乡村展开实践。自我组织的核心是艺术家行动的自发性。由于艺术家的一切艺术实践都是自发行为,所以自然产生了第二个特点,即自我授权。没有人赋予艺术家相应的权利和义务介入乡村生活,他们自我规定着自己的权利边界,没有统一的行动目标。正是因为此,每个团体所处理的问题和实践效果各有差异。第三个特点是付诸行动。参与式艺术都将行动而不是展示放到第一位。艺术家的行动改变着参与者的日常生活结构。例如,共识社区在福建的具体活动得以落实到一个微型的社会结构中,他们在福州闽侯县荆溪镇关中村建设自己的生活空间,而艺术成为维持空间发展的必要因素;羊磴艺术合作社的许多项目都直接改变着羊磴镇建筑外观,以及居民的日常生活。第四个特点是预设平等。之所以说这样的社团具有政治性,主要因为他们在自己成员之间、自己与社区邻居之间预设了一个平等的概念,平等又以最基本的协商为手段,这是我们至今可以讨论其政治性的关键点。平等观念是羊磴艺术合作社的基础行动理念,其组织者焦兴涛用更加明确的协商来概括他们的艺术实践。例如,焦兴涛曾总结过“羊磴艺术合作社”的几个原则,其中第一个原则就是“艺术协商”⑭。协商让艺术不再是艺术本身,它促使艺术家跨入人际交流的领域。

羊磴艺术合作社 冯豆花美术馆

最后我们要追问:反场所的异托邦有何意义呢?我们可以用“亚政治”(sub-politics)这样的术语来描述反场所的异托邦的意义。反场所的异托邦的空间同时也是亚政治的空间。亚政治从短期效果来看,往往不会对制度权威构成挑战。它发生在阶级和政党政治之外,所涉及的问题也不再通过传统意识形态来表达,同时也不是要诉诸政治制度来加以解决⑮。按照乌尔里希·贝克的观点来说,亚政治不是主体对政治权力作出的反应,而是对社会现代性消极后果的回应。亚政治的主体不再是特定阶级,而是对某一问题有共同意见的各类人群。

反场所的异托邦实现了亚政治的作用,它让那些被个人主义抽离出社会秩序的主体重新回到社会现场。这个现场在亚政治领域不必然意味着对公共话题展开讨论,而是进入一种人际关系共处的网络。这些主体包括参与社团的艺术家和一般公众,以及社团活动所邀请和涉及到的其他个人。

当然,笔者也总是怀着矛盾的心情观察这类乡村实践,因为它们统一避免了政治性的“抗争”,选了协商的和平路径,所以时常显得政治正确。其次,这些社团是否达到了协商的目的?面对这些实践,狭义的艺术和审美显然已经无法适用。鉴于此,我们考察的标准是否应该回到社团如何影响了社区形态和参与者的意识,又在多大程度上实践了协商原则?这些问题现在依然不明朗。没有什么艺术实践比反场所的异托邦更需要时间来检验。

南部生活“共识社会”

结语:拓展美术馆功能

从历史上的前卫艺术开始,以美术馆为代表的展示空间就成为艺术家进行空间生产的主要场所。作为前卫艺术的当代形式,参与式艺术对美术馆的影响也是显而易见的。无论是翻转剧场,还是反场所的异托邦,艺术家都在强调艺术的事件性质。艺术事件或许可以重演,但却绝对不能被静止地陈列。在反对复制性这个层面上,反场所的异托邦比翻转剧场更激进,艺术家们从事的空间生产即是生活本身,日常生活无法被重演,只能以档案的形式呈现出来。基于此,当代的参与式艺术给美术馆带了更多挑战,或者更准确地说,在美术馆试图包容这类艺术形式时,无形中拓展了自身的功能。在常规的艺术品展示、收藏和教育功能外,美术馆逐渐具有了档案馆的职能,它不再展出艺术作品本身,而是展出有关艺术的种种档案。这类档案现在已经频繁现身于各大双年展的现场。另外,美术馆展出这类档案,又进一步推动了艺术事件的持续发展,所以,美术馆往往又成为艺术事件发展的推动者,有时甚至是触发者。例如,2016年上海双年展的“51人”项目,由五十一个一次性事件组成。如果没有美术馆和双年展为依托,这个项目或许从来不会发生。显然,相比基于现成品的装置艺术,参与式艺术已经成为21世纪更前卫的艺术形式。它通过事件来从事空间生产,从而进一步影响了当下的整个艺术体制。同样,如何定义和言说这类艺术形式,也是我们当下艺术理论面临的巨大挑战。

① 汪民安:《艺术批评为何?》,《从A到Z:当代艺术关键词——FRIEZE25年精选集》,北岳文艺出版社2017年版,第6页。

② 这场论争涉及法国哲学家雅克·朗西埃、美国批评家格兰·凯斯特和克莱尔·毕莎普等,具体讨论可见蒋洪生《关系艺术,还是歧感美学:雅克·朗西埃VS.尼古拉·布里欧》,http://gallery.artron.net/20130529/n456459.html;王志亮《对抗还是协商:参与式艺术争论的两条审美路线》,载《美术观察》2017年第1期。近五年间,有关参与式艺术的实践和讨论在中国迅速展开,仅在2017年就出现两个较大型的以社会参与为主题的展览,一个是“城市共生——深港城市/建筑双年展”(深圳),一个是“社会剧场——重庆青年美术双年展”(重庆);相关讨论也不断涌现,如《碧山》杂志2017年第10辑专辟“艺术介入社会”讨论该问题,2018年“艺术社会学青年学者论坛”(东南大学)也对艺术介入社会和城乡发展展开专题讨论。

③ Cf.Hal Foster,Rosalind Krauss,Yve-Alain Bois,Benjamin H.D.Buchloh,Art Since 1900,New York:Thames&Hudson,2016.

④ 张子凯:《列夫菲尔〈空间生产〉评述》,载《江苏大学学报》2007年第5期。

⑤ 沈语冰:《译后记》,迈克尔·弗雷德《艺术与物性:论文与评论集》,张晓剑、沈语冰译,江苏凤凰美术出版社2013年版,第417页。

⑥ 据笔者了解,毕莎普首先提示了这一谱系的源头,而本文接下来的论述将主要从空间转换角度,来展示参与式艺术的空间特征。详细内容参见Claire Bishop,Artificial Hells:Participatory Art and the Politics of Spectatorship,Landon:Verso,2012,pp.41-65。

⑦ Claire Bishop,Artificial Hells:Participatory Art and the Politics of Spectatorship,p.58.

⑧⑨ Boris Groys(ed.),Empty Zones:Andrei Monastyrski and Collective Actions,London:Black Dog Publishing,2011,pp.72,14.

⑩ 参见福柯《另类空间》,王喆译,载《世界哲学》2006年第6期。

⑪ Nicolas Bourriaud,Relational Aesthetics,trans.Simon Pleasance and Fronza Woods,Paris:Les Presses du Reel,2002,p.31.

⑫ 格罗伊斯在《生命政治时代的艺术:从艺术作品到艺术档案》一文(详见Boris Groys,Art Power,Cambridge:MIT Press,2008,pp.53-66)中,详细阐释了当下艺术的档案转向,他提出艺术已成为一种生活方式,而艺术作品仅仅成为对这类生活的记录。

⑬ 这是一个实验社区,它指有共识的某类人群自发组成的独立生活社区。详见“家园计划”微信公共号(anotherland)。

⑭ 这几个原则分别是:“艺术协商”“五个不是”“缓慢的持续”“有方向无目标”“警惕意义”,详见焦兴涛《寻找例外:羊蹬艺术合作社》,载《美术观察》2017年第12期。

⑮ “亚政治”是社会学家乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)的术语(详见乌尔里希·贝克、安东尼·吉登斯、科斯特·拉什《自反性现代化》,赵文书译,商务印书馆2014年版,第18—31页)。墨菲对贝克的评论详见《论政治的本性》,周凡译,江苏人民美术出版社2016年版,第30—35页。