持续质量改进在急性心肌梗死患者院内转运中的应用研究

2018-10-24潘明华杜锦萍张爱艺赵丹丹

徐 欢,潘明华,杜锦萍*,张爱艺,赵丹丹

(上海市浦东新区人民医院,上海 201299)

近年来,随着人们生活压力不断增加,急性心肌梗死发生概率也越来越高。急性心肌梗死是一种由于冠状动脉急性或者持续性缺血引起的心肌坏死疾病[1]。该疾病由于并存症状多,病情变化快,在急诊初步的急诊处置后常需转运到临床科室进行进一步治疗[2]。目前急危重症患者转运次数相对较多,院内转运不良事件的发生率可高达70.0%以上,严重威胁患者生命安全[3-4]。因此,保证院内安全转运成功率尤为重要。持续质量改进模式能够有效提高患者的院内转运成功率,降低相关并发症的发生,保障患者安全,在临床应用效果已经得到验证[5]。因此本研究拟探究急诊科急性心肌梗死患者院内转运的持续质量改进效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

采取便利抽样,选取2016年6月至2017年12月我院急诊科收治的120例急性心肌梗死患者作为临床研究对象。试验组60例,男性患者39例,占65.00%,女性患者21例,占35.00%,年龄最高78岁,最低49岁,平均(61.78±3.74)岁。对照组60例,男性患者38例,占63.33%,女性患者22例,占36.67%,年龄最高77岁,最低50岁,平均(61.82±3.79)岁。两组患者性别、年龄等一般资料,差异无统计学意义,均衡可比。

纳入标准:①我院急诊科收治的急性心肌梗死,且需进行院内转运者;②患者及其家属对知情同意,且签署责任书;③经过医院伦理委员会审批。排除标准:①患者经治疗病情好转,分诊至留观室或自行出院者;②放弃治疗者;③资料不全者。

1.2 方法

对照组采取常规院内转运措施,即护理人员接到医嘱后,在转运之前通知病区,并且携带相关设备和仪器做好院内转运。

试验组采取持续质量改进的院内转运模式,分为六个部分:

首先,院内转运医嘱下发后,护理人员应该及时通知相关部门,包括病区、后勤部门等,确保在转运过程中,电梯和通道畅通,且接收的病区已经做好相关抢救准备。此外,转运前,护理人员需要提前告知家属相关细节、注意事项和将要转运的病区。

其次,转运前病情评估并记录。急性心肌梗死属于常见的心血管疾病,由于起病急,一般病情相对比较重。因此,在院内安全转运前,护理人员还需要对患者的病情进行评估,包括呼吸系统评估、循环系统评估、中枢神经系统评估、心理反应评估,MWES评分等,并且做好相应记录,确保患者符合院内转运标准方可实施院内转运。

第三,转运前预处理。为了提高安全转运成功率,在院内转运前做好预处理十分关键。护理人员需要做好呼吸道护理,保证其畅通,同时,还需要做好吸痰、氧气等护理,可以通过人工气道、简易呼吸机等仪器实现。为了保持患者静脉道路畅通,护理人员还需要控制特殊药物使用,必要时采取电池微量泵,尽可能减少患者院内转运过程中的意外事件发生。同时,一般急性心梗患者在急诊转运时,都直接送到DSA,为了保证能够快速做好DSA,需要提前做好相关准备,包括器械准备、消毒、药品准备等。

第四,心理护理。急性心肌梗死患者由于病情的影响,很多人会产生濒死感,从而引发紧张、恐惧、焦虑、烦躁等负面心理,影响患者对疾病治疗的信心。针对这种情况,护理人员还需要通过各种安抚措施,保证患者心理状况,从而减少院内转运过程中的不配合现象,提高安全转运成功率。

第五,准备好抢救药物和器械。急性心肌梗死发病急,病情重,在安全转运过程中,很可能随时病情变化需要抢救,因此,在院内转运时,还需要提前准备好抢救相关药物的器械,保证能够应对突发情况。

第六,提高护送人员的专业素质。院内转运过程对护送人员要求相对比较高,想要符合急诊科院内转运要求,医院需要对负责转运的护士进行专业培训,并且要求其具有临床经验,保证转运效果。

第七,做好交接班工作。达到病区后,为了保证患者后续治疗,负责转运的护理人员还需要将患者的相关资料做好交接,并且交代相关注意事项,双方确定无误后,签字,完成交接过程。

1.3 观察指标

于患者出院后统计两组患者在院期间转运成功率、转运途中意外事件发生率、MEWS评分、交接准备工作完成率以及接受病区满意率等作为观察指标。

1.4 统计学分析

采用spss17.0进行统计学分析,计量资料采用(±s),计量资料采用率、百分比进行统计描述,计量资料采用t检验,计数资料采用x2检验进行统计推断,检验水准α取0.05,P<0.05差异有统计学意义。

2 结 果

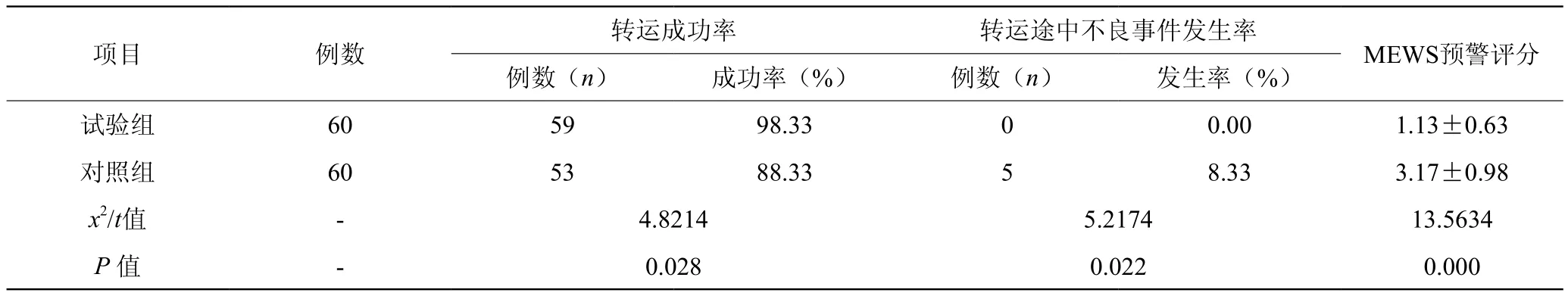

2.1 两组患者院内安全转运成功率、转运途中不良事件发生率比较

试验组院内安全转运成功率为98.33%,转运途中不良事件发生率为0%;对照组院内安全转运成功率为88.33%,转运途中意外事件发生率为8.33%;试验组院内安全转运成功率高于对照组,转运途中不良事件发生率、MEWS评分低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 两组患者院内安全转运成功率、转运途中意外事件发生率比较(n,%)

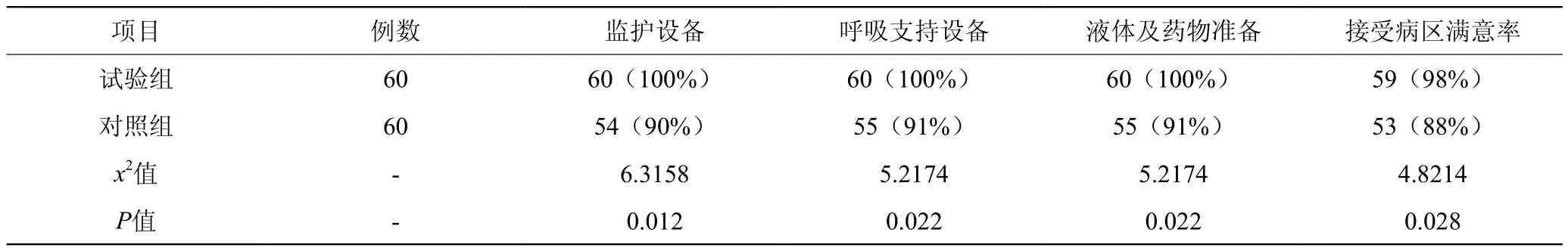

2.2 两组患者交接准备工作完成率以及接收病区满意度比较

试验组监护设备,呼吸支持设备交接工作,液体及药物准备工作完成率均为100%,接收病区满意率为98.33%;对照组呼吸支持设备交接工作,液体及药物准备工作完成率分别为90.00%,91.67%,91.67%,接受病区满意率为88.33%。试验组组监护设备、呼吸支持设备、液体及药物准备等交接准备工作完成率、接受病区满意度均明显高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),详见表2。

表2 两组患者交接准备工作完成率以及接受病区满意率比较[n(%)]

3 讨 论

急性心肌梗死是一种常见的中老年心血管疾病,具有发病急、病情重等特点,随着病情的发展,还可能引发心脏衰竭[6]。受限于急诊科匮乏的人力资源,缺乏完善的分诊体系,目前我国急诊滞留现象较为严重,而滞留时间的延长不仅会严重威胁患者安全,还会影响患者预后[7-8]。因此,及时、安全的转运对患者治疗十分重要,但目前院内转运不良事件时有发生,安全性依然令人担忧[9-10]。因此,如何提升院内转运过程的安全性是亟待解决的问题。

本次研究结果显示,采用持续质量改进院内转运模式患者转运成功率、交接准备工作完成率以及接收病区满意度均显著提高,转运途中不良事件发生率、MEWS评分则显著下降。与田卫江[11]等采用持续质量改进的急诊危重患者院内安全转运模式的结果基本一致。急性心肌梗死病情变化快,病死率高,及时分诊进行进一步治疗对于患者治疗至关重要。然而在转运途中由于医护人员疏忽、管理环节的不足而导致的不良事件极易造成医疗纠纷。持续质量改进模式从人员、物品、管理流程等要素入手,提高医护人员在转运过程中的应急处置能力,提高患者及家属的认可度,降低了护患矛盾。还从管理流程入手,简化运行流程,加强对患者病情评估,提高物品准备齐全度。从而降低了不良事件发生的可能,提高了患者转运的成率,而且实现了优化工作流程,减少了医疗纠纷的发生[12]。持续质量改建模式实现了从目标到实施环节的质量管理全程把控,既重视管理过程,又能兼顾终末质量,实时连续管理,做到环环相扣,也为急诊其他重症患者的院内转运奠定了工作基础,提供了借鉴思路。

综上所述,在急诊科急性心肌梗死患者院内转运过程中采取持续质量改进能够有效提高安全转运成功率,优化工作流程,减少医疗纠纷,保证患者安全,值得临床推广使用。