“明知故问”言语行为的语用推论及理解

2018-10-22李锋

李 锋

(佛山科学技术学院外语系,广东佛山528000)

一、“明知故问”的概念和识别

“明知故问”顾名思义是发话人在已知答案的情况下向听话人发问的言语行为。换言之,“明知故问”的成立需要具备两个条件:

第一,问句的答案必须为交际双方共知(共享)的;第二,交际中的一方必须清楚对方是已知答案的。

具体地说,从发话人角度来讲,发话人掌握其所询问问题X的答案Y,且预设听话人也知道答案Y;从听话人角度来看,听话人知道发话人是知道答案Y的,同时也清楚发话人知道他了解答案Y。可见,“明知故问”并不是发话人真的想从听话人那里获取某种信息,而是想通过“询问”的方式来完成某种交际意图。在现实的言语交际中,为了达到某种交际目的,人们说话并不总是说什么就意味什么,话语的字面意义和说话的真正意图并不总是一致的,人们常常通过言外之意、弦外之音含蓄、婉转地表达自己的意思[1]121。也就是说,发话人在可以选择的情况下,通常会出于某种原因或意图而选择间接的表达方式。因而,“明知故问”可判断为一种间接言语行为。与此同时,“明知故问”中暗含的答案信息使交际的信息量超出交际所需,可以说违反了合作原则(cooperative principle)中“所提供的信息应是交际所需的”的量准则(Quantity Maxim),并使得话语产生某种语用含意。由此可以说“明知故问”是发话人有意将交际意图隐含于字面意义中的间接言语行为,也是明显带有发话人话语意图的一种语用策略。

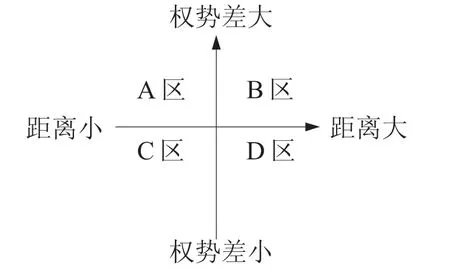

在现实社会中,每个人都占有一定社会地位,扮演着某种社会角色,并与他人构成一定的社会关系,如:父母与孩子、老板与雇员、男性与女性等等,源于历史上等级制度、传统习俗、社会分工等种种原因[2],这些错综复杂的社会关系会产生不同的差异和距离,也就是我们常说的“权势(Power)”和“距离(Distance)”。刘艳春(2008)指出,“权势”指在等级框架中交际参与者之间的社会地位距离或垂直距离[3]50。而“距离”则是一个综合性概念,其中涉及交际参与者的社会地位、年龄、性别以及双方关系亲密程度等多方面的因素。权势和距离作为社会文化群体中普遍存在的现象,在不同场合会不同程度地影响交际者的交际风格、语言表达以及交际策略等。因而,在言语交际中权势心理对语言有一定的影响与制约的作用。冉永平(2006)中指出,说话人选择哪一种形式,取决于说话人和听话人之间的亲疏关系、地位、权势等语境因素[4]11。根据“权势差”和“距离”的大小可以将言语交际中的人际关系分为 A、B、C、D四大区,如图示。

根据上图可知,A区中交际双方的权势差大但距离小,在日常生活中主要表现为父子关系、母女关系或者祖孙关系等;B区的则是权势差大且距离大,主要有上司与下属、师生等;C区的是权势差小且距离小,主要表现为恋人、同事、同学或朋友等;最后D区的是权势小但距离大,主要表现为陌生人、关系疏远的朋友等。当然,不同的社会对权势和距离的看法是不同的,如与西方语言相比,东方语言特别是日语、韩语等对这两者的关系更为严格。任何一次言语交际都会出现两个或两个以上的交际主体,而且在具体的不同言语交际中所凸现的关系也会有所不同。一般来说,权势高的人通常是社会地位高(如上司)或者学识高(如教师)的人,在经历、权威性等方面比权势低的人更有优势,所以在言语交际中往往会掌握一定“话语权”。“距离”最主要的功能是影响交际者的礼貌策略,如果交际者间的“距离大(疏远)”,交际者会更加重视礼貌策略,尽量维护双方的面子;如果是“距离小(亲密)”的话,交际者则无须优先考虑恪守礼貌原则去维护双方的面子。因而,判断“询问”的言语行为是否“明知故问”虽然主要取决于交际双方是否共享问句的答案,但是也需要对交际双方间的“权势差”与“距离”加以考虑才能正确识别。如:

例(1)(小学一年级学生看到书本上的新干线的图片询问教师)

生徒:先生、これは何ですか。/老师,这是什么?

先生:これは新幹線ですよ。/这是新干线火车呀。

例(1)中的交际双方是学生和教师,在课堂教学中,师生间的关系在权势差和距离方面往往表现为(+P,+D),也就是说师生间的权势关系是不等同的,教师明显处于强权势的地位,学生则处于弱权势的位置,所以出于礼貌原则,学生通常不会对教师使用含有某种意图的话语表达。同时,教师也相信学生会出于尊重教师的考虑,不会使用无礼的表达。因而,例(1)中教师不会将学生的话语“これは何ですか”看成“明知故问”,而是作为学生探询信息的问句来看待,给学生如实地提供了信息“これは新幹線ですよ”。不过,如果谈话语境发生变化,则话语内容性质也会变化。如高年级学生请教教师某个单词词义时,教师指着桌面上的字典说“これは何ですか”的话,尽管同样是教师和学生的关系,权势差和距离也是表现为(+P,+D),但是由于发话人是教师,即强权势的人,所以作为听话人的学生结合当时的具体语境,可以轻易识别和判断出教师的话语是“明知故问”。又如:

例(2)(母亲催促玩电脑的儿子做作业时)

母親:何、しているの?/你在干什么?

息子:すぐ、宿題するから。/我马上做作业。

例(2)的交际双方是母子关系,他们的权势差和距离是(+P,-D)。根据常识,由于交际双方距离小(即关系亲密)的情况下,发话人在发话时就不会为了维护对方的面子而严格恪守礼貌原则。在例(2)中,作为母亲的发话人还是交际中强权势的人,所以儿子结合当时的具体语境可以轻易地识别母亲的询问话语“何、しているの?”是一种“明知故问”的言语行为。因而,“息子”没有如实回答母亲的询问,而是推断母亲的话语意图,并作出相应回答。尽管权势差和距离同样是(+P,-D),但是发话人是弱权势的一方,一般来说,由于构建认知语境的经历、知识、经验等不如强权势一方,加上出于礼貌言则的考虑,弱权势的人一般不会对强权势的交际对象使用“明知故问”的表达方式。由此,弱权势一方的“明知故问”语用策略不容易被识别。如:

例(3)(在幼儿园放学回家路上)

女儿:“妈妈,那是冰激凌吗?”

母亲:“是啊!”

女儿:“天气那么冷,怎么还卖冰激凌呢?有人吃吗?”

母亲:“肯定有啦。”

女儿:“他们不怕冷啊?”

母亲:“有人不怕冷的。”

女儿:“我也不怕冷,要不我们也买冰激凌吃吧?”

在权势差大距离小(+P,-D)的交际关系中,发话人的权势弱,所以更加容易隐藏其交际意图。在例(3)中,强权势的母亲从开始就误以为女儿是在认知新事物,所以一直在如实地回答女儿的问话,直到最后女儿提出来要买冰淇淋才意识到前面的话语其实都是她的“明知故问”语用策略。

由此可见,交际主体双方的关系会决定“明知故问”能否被识别。一般来说,强权势的人比弱权势的人更掌握“话语权”,社会距离小的交际双方由于关系亲密而不必时刻考虑维护对方的面子,所以根据权势差和距离大小可以将上文图中四种交际关系区的“明知故问”出现频率由高到低排列为:C>A>B>D。换言之,当交际主体的权势地位高于交际对象,或双方人际距离较小时,直接策略使用率高;当交际主体的权势地位低于交际对象或双方人际距离较大时,多使用规约性间接或暗示策略。也就是说,双方权势和距离差别越大,交际策略越可能趋向直间接的两极[5]。总的来说,从权势差来看,权势差越大的交际双方,强权势发话人的“明知故问”更容易被识别;从距离来看,距离越小的交际双方,发话人的“明知故问”言语行为也更容易识别。

二、“明知故问”语用含意的推导和理解

如前所述,“明知故问”很明显就是发话人为了顺利达到自己的交际意图而采用的一种语用策略。刘森林(2007)指出:无论何时何地,只要使用语言,我们就要考虑实施语言策略和选择恰当的语言形式[6]5,并结合何兆熊教授的动态语境论提出“在交际过程中,发话者还可以有意识地“操纵”共有(共享)知识来构建有利于达到自己交际目的的语境,实施语用策略”[1]7。换言之,日常言语交际中,人们通常会运用不同的语用策略来达到其期待的语用效果。因而,听话人只要识别出发话人的话语是“明知故问”就会根据特定的交际语境推导话语意图,这样一来,发话人“明知故问”所期待的语用效果也会相应地起作用。

例(4)(教师边看手表边问经常迟到的学生)

教師:今、何時だとわかる?/你知道现在几点钟吗?

学生:すみません。/对不起,……。

根据当时具体的交际语境,学生不难判断出教师所问的“今、何時だとわかる?”并非需求时间信息,而是教师使用“明知故问”的语用策略。从信息传递来看,“明知故问”可以说是不含任何信息量的“废话”,明显违反Grice合作原则中“不应该讲无用的话语”的关系准则。在言语交际中,听话人如果意识到说话人有意违反某项准则的话,就会越过话语的字面意义去推导话语所隐含的深层次意义以及发话人的话语意图。在例(4)中,当学生判断出教师的话语是“明知故问”后,就以话语“今、何時/现在几点了?”为中心进行话语含意推导,即在自己的认知语境中检索各种相关信息。根据教师已开始授课以及规定的授课时间等信息,听话人很快推断出自己已经迟到,进而根据以往的经历、教师的语气等判断教师对自己的迟到表示不满。在这种情况下,听话人如果按照字面意义仅如实回答具体时间,即相当于承认迟到的事实,若不作应答即等于违反合作原则的质准则,听话人只能根据日常的生活经验和常识,为自己的迟到做出道歉。可见,听话人为推导出发话人的话语意图,需要付出更多的劳力,因而“明知故问”比直接言语行为具有更强烈的语用效果。又如:

例(5)(年齢相応の振る舞いをできない息子に)

父親:お前はいくつになったんだ。/你现在多大岁数了?

息子:……。/(无语)

在特定语境下,由于“明知故问”是发话人用来表明自己态度的手段,并非用于真正的提问,并不期待得到听话人的回答。例(5)中的交际双方是父子关系,所以“お前はいくつになったんだ”这句话的答案显而易见是双方共知的,而且也是特定和唯一的。可见,“父亲”的话语并不是询问“儿子”的年龄,而是故意违反了合作原则的量准则,让听话人“儿子”去推导他话语的语用含意。在这种情况下,发话人作为“父亲”肯定清楚“儿子”的年龄的,无论听话人“儿子”如实说出自己的真实年龄还是提供虚假年龄,都无可避免地给发话人“父亲”提供否定自己的机会,也即是说他不管怎样回答都是自己否定自己,从而父亲这种“明知故问”的语用效果比直接的责备或者表达不满更为强烈。这种情况在日常生活中常见于长辈对晚辈的责备。在批评男孩子不够勇敢时会说“你是男的吗?”,在批评日语专业学生的日语水平不高时会说“你是日语专业的吗?”等等,在这些明知故问的话语中,发话人其实都是已知答案的,只不过通过“问”让听话人无法作答而加强其语用效果。

由此可见,“明知故问”的答案通常是特定、唯一的,而且还是交际双方所共知的,换言之,也就是听话人回答的选择自由度为零,因而这种令人无法回答所带来的语用效果非常强烈。不过,不同的策略会有不同语用效果,有时即使是同一种语用策略在不同交际语境中也会带来不同的语用效果。

疑问句的典型功能是询问未知信息,听话人可以结合交际语境从不同角度做出不同程度的回答,即是给予听话人选择的自由和权利。何自然等(2004)认为话语提供给受话人的自主选择度是由话语表达的间接程度决定的,发话人采用越间接的话语方式,其强加程度(size of imposition)就越小,受话人自主选择做出被要求行动的自由度越高,话语的礼貌程度也就越高[7]43。与此同时,当疑问句不是用来询问信息而是用来表达陈述性或指令性等其他功能时,它就会成为间接言语行为,因而“明知故问”由于其能够给听话人提供回答的权利,所以特定语境下起到委婉、礼貌性增强的语用效果。

例(6)(在饮食店,想让旁边的人帮忙递一下酱油)

それはお醤油でしょうか。/那是酱油吧?

在理论上出于交际能够顺利进行的考虑,人们通常会遵循合作原则,但是在现实的交际中人们首先考虑的并非是合作而是话语的得体性,即礼貌。因此,从形式上看,例(6)是个普通问句,但是在具体语境中,其更像是信息陈述,提问只是发话人为了达到话语目的而采用的一种手段,听话人不必重视其字面意义上的“询问”功能,将它理解为“请求”的言语行为。与此同时,作为疑问句,表面上说话人是在征求或探询对方的看法,实际上是将威胁面子的言语行为隐藏于问句中,有助于降低言语行为的强加性,同时也增强话语的可接受性,使话语显得更加得体和礼貌。因而,例(6)中的听话人若不想接收发话人的请求,可以佯装着辨别不出,按字面意义来理解和做答“わかりません”。这样的话,发话人就不会显得窘迫。可见,“明知故问”的方式比直接请求(お醤油をおねがいします)更给听话人留有选择的余地。这种通过“明知故问”的方式来表达请求功能的例子不但存在于日语,在汉语、英语等其他语言中也大量存在,如下雨时看到对方有雨伞问“你有伞吗?有的话借把雨伞给我”、“Could you lend me your bike?”等等。

如前所述,由于强权势的人通常都掌握着交际中的“话语权”,所以他们使用的“明知故问”语用策略更容易被弱权势的人识别出来。由于“明知故问”是含有发话人明显的话语意图的言语行为,需要听话人付出更多的劳力来进行推导,从而影响他的面子,所以一般来说,弱权势的人都会尽可能避免对强权势的人使用“明知故问”。不过,有时候“明知故问”也会由弱权势的人在权势差大距离小(+P,-D)这种交际双方中使用。由于在某些场合不必严格恪守礼貌原则,同时也因为他的权势相对来说比较弱,所以可以更容易隐藏其交际意图,让听话人提供他所期待的答案。这样一来,听话人到最后无法否定自己在前面所表达的观点和看法,从而发话人可以顺利地完成最终交际意图。如在例(3)中,女儿由于是弱权势一方,所以“明知故问”的交际意图隐藏到她提出买冰淇淋才被强权势的母亲识别。

例(7)(路人在图书馆门口询问保安)

路人:すみません。ここは図書館ですか。/您好!请问这是图书馆吗?

保安:そうです。/是的。

一般来说,距离大的交际双方都是关系比较疏远的,在言语交际中,为了维护双方的面子,他们通常会严格恪守礼貌原则。例(7)中由于交际双方是陌生人,其权势差和距离是(-P,+D),属于一种权势差小距离大的关系。这时如果发话人违反合作原则,一旦使用超出交际所需的信息载量,听话人就会借此推导其言外之意。图书馆的保安员尽管在当时的交际语境中已确认路人是已知图书馆的,但是他相信路人不是希望他要从中推导任何含意,因为那是不礼貌的言语行为,所以他将发话人的话语“ここは図書館ですか。”作为的一种确认手段来看待,如实地给予确认回答“そうです”。由此可见,出于礼貌的考虑,听话人一般不会对发话人的这种“明知故问”言语行为所隐含的语用含意进行推导。换言之,这种权势差小但距离大的社会关系中的“明知故问”言语行为通常只是起到引导话题、推进言语交际进一步发展的语用效果。在某种程度上可以说它的语用含意会被“取消”(下节探讨)。

综上所述,“明知故问”的言语行为带有明显的语用效果和语用意图,采用此语用策略所实现的委婉礼貌、增大话语力度抑或引导新话题等效果,需要听话人根据特定的语境,结合交际双方的社会关系来推断和理解。听话人只有推断和理解发话人“明知故问”的语用策略之后,才可以根据认知语境及双方的身份、地位以及社会关系、发话人所使用的语句形式等来推论“明知故问”的言外之意并做出提问的应答。

三、“明知故问”语用含义可取消性

当听话人识别出某话语为“明知故问”后,就会推导它的言外之意并获取其语用效果。然而,在一定语境下也有些听话人即使识别话语是“明知故问”,也不将注意力放在含意推导上,而是当作普通的疑问句,按照会话合作原则回答发话人。换言之,也就是“明知故问”的语用含意具有“可取消性”。所谓可取消性或者说可废除性(defeasibility),是指会话含意可能会随语境的变化而消失或改变[7]95。下面以教学语境和日常寒暄为例进行分析。

例(8)(在日语初学阶段的课堂)

教师:これは何ですか。/这是什么?

学生:辞書です。/是辞典。

教学课堂上教师的提问都是一种“明知故问”的言语行为。然而,尽管学生知道教师的话语是“明知故问”,但是由于处于课堂教学这种特殊语境中,“提问”通常作为教师为检查学生学习情况或引导学生理解的教学手段,所以他们不会将教师的提问作为“明知故问”而去推导含意,而是作为普通的询问,根据话语字面意义去理解并如实回答。

例(9)(看到邻居出门时)

A:いい天気ですね。お出かけですか。/不错的天气啊!你出去吗?

B:ちょっとそこまで。/去一下那边。

例(9)中的发话人明明是看到听话人要外出却询问他是否外出,很明显地A的发话是“明知故问”。在日常交际中,从信息传递的角度来说,没有任何意义,完全是“废话”;但对于人际交往或人际关系的调节和维护,类似的话语却显得非常有必要[4]4。因为这并不是发话人真的要对听话人进行发问,而是为了建立起说者和听者之间的交流渠道或进一步信息交流做好准备而借助“问”的形式来单纯地寒暄或者打招呼,因而听话人也没必要对发话人的话进行明确的回答,只是模糊地回答“ちょっとそこまで”,达到回应对方的作用。可见,此时的“明知故问”已经失去疑问功能,寒暄功能加强了。这种语言现象在言语交际中是很常见的,如在汉语的言语交际中,看到人在吃饭就会问“你在吃饭啊?”,看到人骑车去上班就会问“现在去上班啊?”等等。不过,在不同言语中由于存在文化差异,所以在其他语言中不一定有这种语言现象,如在英语等西方语言中,比较重视个人的隐私,所以很少会使用这种表达方式。

例(10)(开学时,A非常吃力地提着大件行李走进宿舍楼,远远看到舍友B在阳台看书,想麻烦B帮忙拿一下行李打招呼)

A:你在看书啊?

尽管B在当时的语境下可以马上识别出A的话语是一种“明知故问”,同时也判断出A并非真的询问他是否在看书,而是想要他帮忙。在这种情况下,B既可以回答“你回来啦,我过去帮你吧”,也可以回答“你没看见吗”,还可以根据合作原则,做出肯定回答“是啊!”等等。当然,一般来说,B都会将A的话语当作一种请求行为来看待,并选用“你回来啦,我过去帮你吧”这种回答。不过,也有可能B因和A关系不好而不想有进一步交流或者不想帮助A,就会将A的话语当作没意义的信息沟通,曲解A的话语意图,取消其语用含意回答说“你没看到吗”、“是啊!”或者“你回来啦”等等。

四、结 论

作为言语交际中常见的语用策略,“明知故问”还是一种间接言语行为,听话人既可以按字面意义理解,也可以推导其言外之意,这样给听话人的选择权利就比较大。当然,发话人在发话前需要推测听话人能否能够明白自己的意图,如果发话人对听话人的认知语境预测有出入的情况,则会导致表达和理解的错位,听话人未能判断发话人的话语是“明知故问”,也就无法获取发话人的发话意图和语用效果,导致交际失败。总的来说,“明知故问”在识别、正确推导话语意图和获取语用效果等方面需要依靠交际双方共知的语言信息和所处的语境来完成。