急诊护理流程优化在急性心肌梗死抢救中的效果

2018-10-18余欣余爱华李静筠

余欣,余爱华,李静筠

(江西省景德镇市第一人民医院急诊科,江西 景德镇 333000)

急性心肌梗死是冠心病疾病类型中较为常见的疾病类型,其有突发性较强,致残、致死率较高的特点,受到相关医师的高度重视。急性心肌梗死患者临床急救治疗关键是在尽可能短的时间内疏通患者的相关梗死血管,恢复患者心肌功能的血液灌注,从而中断心肌梗死对心肌造成的损伤,使得急性心机梗死患者得到挽救[1-2]。因此,在急性心肌梗死患者抢救中进行急诊护理流程的优化使得提高患者抢救的临床效率,最大程度缩短发病到救治的时间间隔,使得患者在最短的时间内得到有效的救治,最大程度降低心肌梗死对患者心肌血管等的损害,对该病的临床治疗及预后有着非常关键的作用[3]。为了更好地抢救急性心肌梗死患者,从而有效提升患者生存率,延长患者生存期,本研究探讨急诊护理流程优化在急性心肌梗死抢救中的效果,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2016年1月~2017年6月收治在本院急诊科的70例进行急性心肌梗死抢救治疗的患者为研究对象,随机分为两组,每组35例。其中对照组中男性30例,女性5例,年龄38~72岁,平均年龄(55.3±3.2)岁,观察组中男性28例,女性7例,年龄40~73岁,平均年龄(54.9±3.5)岁;两组患者的性别、年龄及病程等一般资料对比差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 护理方法

1.2.1对照组 对照组患者给予常规的急诊护理流程进行临床抢救。具体措施如下:①患者由家属送至医院或者由120中心接到急救电话后派急救车将患者送至医院;②医护人员对患者进行常规病情诊断;③医护人员协助患者进行绝对卧床姿势的指导,做好急救设备的准备工作,为急救建立绿色通道。

1.2.2 观察组 观察组患者给予优化急诊护理流程的护理方法。具体措施如下:①出诊的院前抢救环节,市120中心在接到患者及家属的急救电话后,于5 min内出诊,在电话中对患者的基本情况获得了解,并给予患者家属适当的安慰以及相应的急救措施的指导,医护人员到达发病现场后立即给予患者吸氧、输液等急救基本措施展开对患者的抢救工作,医护人员与患者家属取得有效的沟通,对患者的发病情况做到充分了解,并根据其发病情况做好急救措施。在转运的过程中利用救护车上的设施对患者进行心电图监测以及静脉通道的建立,对患者的病情发展及体征变化做到密切关注,并做好相关记录。于此过程中,与120调配中心汇报患者情况,120调配中心立即将患者的基本信息通过网络平台发送到急诊科信息显示屏,与医院急诊科工作人员获得联系,传输基本情况,使医院做好接诊急救的设施等安排,建立绿色通道,对患者进行接应;对于自行来院就诊的胸痛患者,分诊护士发现后应立即引导患者入抢救室;②病情诊断环节,接诊时急诊室医护人员以最快的速度对患者安排急诊室抢救工作,在抢救室对患者进行其血压、血氧饱和度的检测以及心电图及心梗三项检测;③在急性心肌梗死患者抢救过程中对患者的各项生命指标及体征进行严密监控,同时对患者的情绪及心理变化进行仔细观察并分析,以对患者各阶段出现的不良情绪及不良心理特征给予及时的心理疏导。

1.3 观察指标 统计两组患者的抢救成功率、心肌梗死复发率及再行PCI情况。此外,统计两组患者的病种知识缺陷、处理流程欠缺、分诊经验欠缺、项目记录遗漏、既往病史、主诉辨别、主观隐瞒、护患沟通等护理流程缺陷发生情况,同时对两组患者的病情诊断时间、抢救时间、建立心电图监测时间以及静脉通道建立和给予输液时间的记录进行分析。

1.4 统计学方法 数据采用SPSS 19.0软件进行统计分析,计量资料采用“±s”表示,组间比较采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

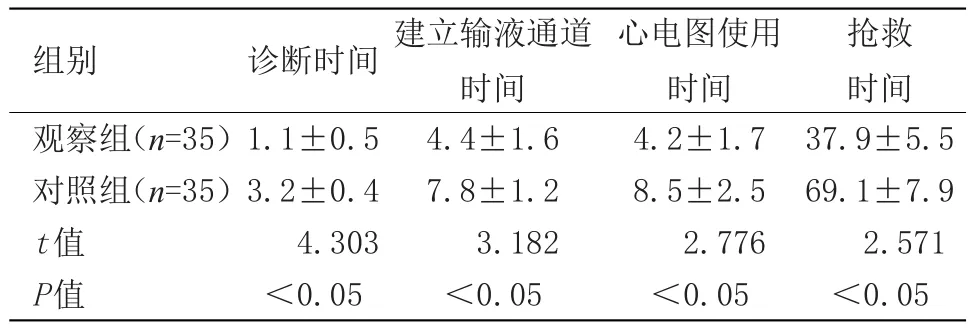

2.1 两组患者的急性心肌梗死抢救情况对比 见表1。

表1 两组患者的急性心肌梗死抢救情况对比(±s)

表1 两组患者的急性心肌梗死抢救情况对比(±s)

抢救时间37.9±5.5 69.1±7.9 2.571<0.05组别观察组(n=35)对照组(n=35)t值P值诊断时间1.1±0.5 3.2±0.4 4.303<0.05建立输液通道时间4.4±1.6 7.8±1.2 3.182<0.05心电图使用时间4.2±1.7 8.5±2.5 2.776<0.05

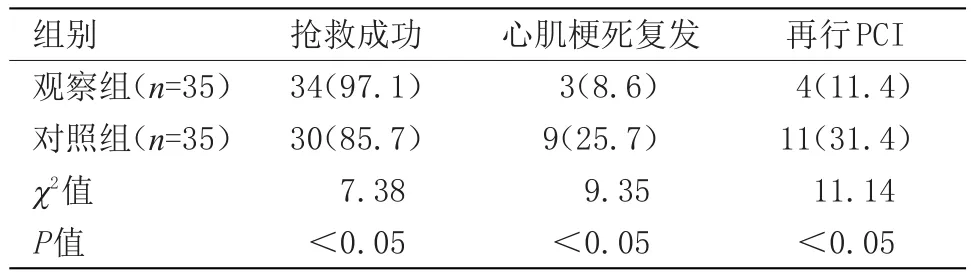

2.2 两组患者的抢救成功率、心肌梗死复发率及再行PCI情况对比 观察组患者的抢救成功率显著高于对照组(P<0.05),心肌梗死复发率、再行PCI比例均显著低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者的抢救成功、心肌梗死复发及再行PCI情况对比[n(%)]

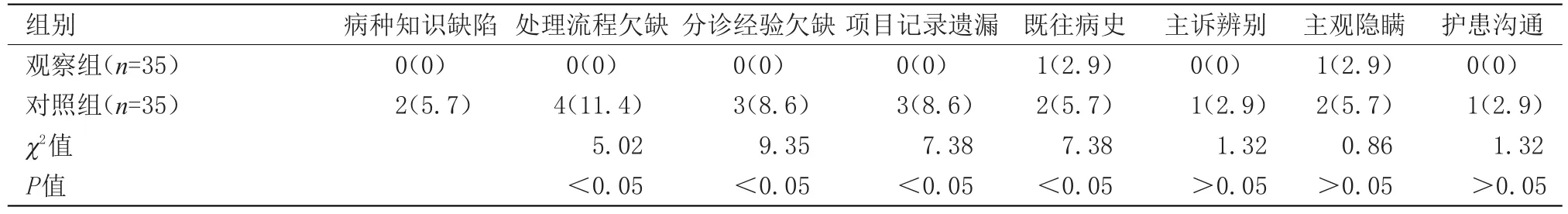

2.3 两组患者的护理流程缺陷发生情况对比 观察组患者的病种知识缺陷、处理流程欠缺、分诊经验欠缺、项目记录遗漏发生率均显著低于对照组(P<0.05),但两组患者的既往病史、主诉辨别、主观隐瞒、护患沟通护理流程缺陷发生率比较差异均无统计学意义,见表3。

3 讨论

急性心肌梗死疾病的主要发病原因是患者的冠状动脉出现急性阻塞,从而引发心肌坏死现象[4]。因此,对急性心肌梗死患者进行最短时间内阻塞冠状动脉的疏通,使心肌血液获得再灌注是对濒死患者生命挽救的关键[5]。据相关报道显示[6],患者在发病6 h内进行PCI术,其病死率可降低5%~6%,临床医学研究表明发病后的6 h内为临床救治的黄金时间,患者一旦超过这个时间,其救治的临床效果就会大大降低。相关数据表明[7-10],患者发病后90 min内进行PCI术治疗,其病死率可降至3%,患者在发病1 h内实现冠状动脉的疏通,心肌血液的再灌注,其病死率可降至1.2%。因此,对患者的急诊接诊时间间隔进行缩短从而缩短患者接受PCI术前的时间是提高急救成功率、降低死亡率的关键。本院通过急诊护理流程的优化,将观察组患者的急诊流程分为3个主要环节,并对每个环节中进行各项工作的协调,最大程度缩短患者诊断评估、建立静脉输液通路、心电图使用时间及抢救时间,以实现患者抢救成功率的明显提高。本研究中,两组患者的抢救情况对比显示,观察组的患者在心电图使用时间及抢救时间都显著少于对照组,(P<0.05);观察组患者的抢救成功率97.1%(34/35)显著高于对照组85.7%(30/35)(P<0.05),心肌梗死复发率8.6%(3/35)、再行PCI率11.4%(4/35)均显著低于对照组 25.7%(9/35)、31.4%(11/35)(P<0.05),病种知识缺陷、处理流程欠缺、分诊经验欠缺、项目记录遗漏发生率均显著低于对照组(P<0.05),充分证实了在急性心肌梗死抢救中急诊护理流程优化的优越性。

表3 两组患者的护理流程缺陷发生情况对比[n(%)]

综上所述,给予急性心肌梗死患者抢救过程中急诊护理优化能够有效地缩短抢救时间,优化的急诊护理流程更适用于急性患者的临床抢救,改善预后,值得临床广泛推广应用。